城市应对气候变化的综合视角

2013-08-31于宏源

于宏源

(上海国际问题研究院,上海 200233)

城市特别是大城市作为国家社会经济可持续发展的引领者也是应对气候变化的核心,在低碳发展与适应气候变化的政策与实践方面,必须因地制宜,发挥各自不同的优势与特色[1],在发展绿色经济、循环经济,建设生态宜居城市同时,将城市风险管理和防灾减灾能力建设纳入城市规划,提高城市对气候变化的适应能力[2]。

沿海地区往往是人口最为密集的地区,全球一半以上的人口生活在距海岸线100公里以内的范围,而且20年后居住入口可能继续增长25%;全球经济财富大部分产生于海岸区域,沿海港口和城市是带动经济繁荣和发展的龙头,也是推动该区域城市化进程的重要动力[3]。

沿海地区的生态环境受气候恶化的影响大,必须采用积极的适应气候变化措施,例如保护沿海湿地、河口和洪积平原,减缓海岸侵蚀,加强灾害预警防御水平,提高防御能力。沿海城市人口集中、建筑物集中、生产集中、财富集中,近年来集中程度出现了加速的趋势,城市也越来越成为巨大的灾害风险承载体[4]。

长三角地区是中国人口稠密、经济活动最为活跃的地区,中国沿海地区大多地势低平,极易遭受因海平面上升带来的各种海洋灾害威胁。气候变化和海平面上升等问题影响区域的可持续发展。上海作为一个拥有2 300万人口的特大城市,一直是中国最大的工业中心、经济中心。城市气候变化和适应对上海城市和长三角区域发展具有更重要的意义。

1 气候变化对城市群和区域可持续发展带来的影响

气候变化给人类的生存环境带来了巨大压力和严峻的挑战[5],近年来,台风、暴雨洪涝、高温热浪、雾霾、雷电等气候极端事件带来的损失越来越大,大雾、干旱和城市内涝等对城市防灾和减灾能力提出了严峻的考验。

导致气候变暖的温室气体与导致环境污染的以二氧化硫为代表的传统污染物,排放源基本相同,而且排放量的增长规律也基本相同,因此2007年美国联邦最高法院的裁决,将温室气体视为污染物赋予美国联邦环保局相关执法权[6]。但是,两种污染导致的后果有差别:温室气体的排放后果是全球性的,带来的是全球气候变暖的灾难,必须全球合作共同减排;传统污染物排放通常是地域性,对环境的污染往往局限于本国本地区,传统污染物的减排一般是本国本地区的责任。由于各国各地区对共同减排应承担的责任有不同意见,因此温室气体减排受到比较多的关注,但是传统污染物污染直接影响到环境质量、直接危及人体健康,也不能忽视。

目前,发展中国家大多处于传统污染物和温室气体排放同步增长,薄弱的基础设施和公共安全应急系统,加重了发展中国家承受的气候变化和环境污染的双重压力。我国作为一个发展中国家,社会经济发展受到的是碳排放和污染物排放双重压力。特别是我国的一次能源以煤为主,煤炭的消费占到70%左右。

据估计,中国烟尘排放量的70%和二氧化碳排放量的90%来自于燃煤[7]。尽管近年来我国加强了对二氧化硫排放的限制,控制了酸雨的影响,但是对防治燃煤导致的环境污染的还有许多工作要做,例如消除燃煤锅炉烟气中排放的PM2.5微粒以及以汞为代表的重金属,这些污染物对人体非常有害,但是减排工作刚刚起步,大大落后发达国家。

特别是中国以煤为主的能源消费结构在今后相当长时期内难以改变,环境问题日益严峻,环保工作也必须认识到传统污染与温室气体排放间存在的协同控制关系[8]。

2 城市环境与防灾的协同

沿海地区是我国对外开放的门户,是我国经济发展水平最高的地区。长期快速的经济发展使得沿海地区环境污染和水资源紧缺,海岸和海域生态问题严重,加之该地区人口密集、区域开发程度高,一些人为因素导致的地面沉降严重。在这种局面下,气候变化的负面影响在这个区域表现的更加显著,制定该区应对气候变化的适应对策更加必要和紧迫,特别是对策的制定,还要未雨绸缪考虑海平面上升的应对措施。

首先,建议增加沿海地区适应气候变化的能力,包括建立完善的预警系统,对沿海地区海气系统变化和海平面变化趋势进行动态监测。为此要加强对海洋海岸带生态系统的管理,增强对红树林、珊瑚礁等海洋生态系统的保护;要杜绝不合理的海岸工程建设,重视沿海及入海河流等的堤防工程建设,重点保护好海边的核电站和火电站等,提高沿海地区抵御海啸和风暴潮的能力;要提高沿海城市和重大工程设施建设的安全标准,保障沿海地区的安全。

其次,建议运用卫星遥测、遥感与全球定位系统等先进技术,监测全球海平面的变化情况。同时还要加强国际交流,与全球各国的科学家合作,将海平面上升问题作为世界性的整体问题进行研究和控制[9]。

3 城市环境与能源 碳排放 环境污染的协同

统计数据显示,工业发达国家的城市能源终端消费占据能源总消费95%以上[10],城市用能导致的温室气体排放占总排放75%~80%[11]。我国是一个正处于工业化和现代化的发展中国家,经济高速的增长带动了化石燃料消费量的快速增加,目前我国的甲烷、二氧化硫、氮氧化物、沙尘、黑碳等以及温室气体二氧化碳的排放量都处在世界首位(见表1)。

表1 2009年中国排放量占全球首位的排放物 万t

这种局面不但不利于生态环境的保护,危及人民身体健康,同时在国际上也受到严峻的舆论压力。因此我国原来以资源消耗和污染排放为代价的经济模式虽然造就我国世界经济的大国地位,但是这种模式的发展受资源和环境严重制约不可持续,必须迅速转向低碳经济发展模式,才能巩固改革开放以来取得经济发展成果,并进一步把我国建设成为经济强国。

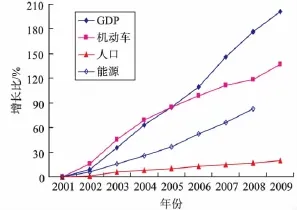

上海位于中国经济最发达、经济密度最高的地区,区域性的环境问题十分突出,近年来上海的人口、GDP、能耗,特别是机动车总量逐年上升(见图1)[12],上海的城市生态环境面临了三个方面的问题。首先是生态环境保护的问题,例如保护河道、水体和大气免受各种污染;其次,上海位于长三角这样一个中国经济最发达、经济密度最高的地区,区域性的环境问题十分突出,必须减少各种包括二氧化硫、氮氧化物等有害物的排放;最后,在全球温室气体排放量快速增加的今天,上海同样面临着怎么样共同解决全球性的环境问题。

图1 近年来上海人口、GDP、能耗、机动车总量的变化

4 城市环境和应对气候变化的协同

城市是能源消耗和环境污染的集聚地,采用循环经济减量化(reduce)、再使用(reuse)和再循环(recycle)的3R原则发展经济,可以最大限度的提高整个城市的能源使用效率并且应对气候变化[13]。减量化原则要求通过提高能源利用效率减少用能和降低有害污染物和温室气体排放。当前发达国家通过促进能源技术进步提高城市现有能源供需体系的效率减少污染物和碳排放,就是减量化原则的体现。

我国的“十一五”规划要求在规划期内全国的主要污染物(SO2和COD)排放在2005年的基础上减少10%,并采取了各种减排温室气体积极措施。

近年来,上海地区关停并转了大批资源能源消耗高、污染排放强度大、经济效益差、污染治理成本高的小企业;通过调整产业政策,淘汰了一批工艺技术落后的生产能力,产业结构不断优化,有效地减少了工业结构性污染和温室气体排放。

上海市政府通过实施建设项目环境影响评价制度,从源头上预防环境污染,并加强了对企业污染防治的监督管理。这些措施取得了很好的效果,特别是二氧化硫的排放强度逐年下降,在过去的5年当中二氧化硫的浓度下降了43%,排放总量削减了26%(见图2),排放量已经出现了拐点,环境空气质量有了很大提高。COD的排放减少了20%左右(见图3),大大改善了黄浦江苏州河等水系的水质。

图2 2003—2009年上海的SO2排放

图3 2003—2009年上海的COD排放

5 城市交通和适应气候变化的协同效应

在过去的30年,世界各地城市的汽车都呈爆炸式发展。1970年,全世界拥有汽车2亿辆,到了2006年这一数字已经超过8.5亿辆,预计到2030年还要再翻一番。截至到2007年我国机动车的保有量超过了1.5亿辆,约占世界整体的1/6。到2007年底,上海的机动车保有量已达227万辆,并以每月8 000辆的速度增加。城市交通是温室气体排放的主要领域之一,特别是发达国家道路运输业的碳排放占比很高。近年来一些发展中国家城市交通的迅速发展,所产生的温室气体上升[14],也成为全球增长最快的温室气体排放来源之一,车辆运行的增加带来燃料和有害气体和温室气体排放的增加,越来越成为城市重要的负担。

城市的交通可持续就是要借助交通战略、规划、政策、法规等手段,充分协调土地利用与交通发展的关系,以及交通方式、交通规划交通管理与环境保护和资源要素的投入等关系,达到满足现在交通发展的需求,同时也不损害未来交通发展的需求,通过交通的可持续发展,从而实现社会、经济和环境的可持续发展。

黄新民等人指出,所谓可持续发展的交通,就是在促进城市交通建设和发展时重视对生态环境的保护和资源的合理开发利用,关键在于交通效率的实现、生态环境的保护和价值观念的转变三者的统一,其表现是交通环境的不断改善和城市交通所需资源的合理开放利用[15]。

陆化普等人还指出,交通供求关系的演化还对环境和能源问题产生决定性影响,不同的交通需求特性决定了不同的交通结构和相应的交通流状态也就决定了交通的环境影响和能源消耗[16]。

刘恒伟等人指出,政府必须设计一套成熟的可持续城市交通能源体系,让公众的利益能够得到充分保障[17]。

发展中国家的城市不能沿用发达国家的以私人车为主的交通模式,而应当把各种公共交通作为市民出行的主要手段,大力发展地铁、轻轨和公共汽车和电车,包括采用新能源驱动的汽车,在为居民提供更便捷舒适的交通的同时,减少城市交通的排放对于气候变化的影响。特别是我国的许多大城市例如上海,随着城市建设的发展大量高耗能工厂被迁到郊外,市区内禁用燃煤锅炉,居民的燃料也全部燃气化,以前因燃煤带来的各种空气污染已经得到了控制,车辆运行带来的排放已经成为城市污染的主要来源,因此机动车尾气污染治理已经成为城市环境保护的主要任务之一。近年我国的车辆排放标准都参照了欧美发达国家的要求,这些标准的执行对于减少车辆排放造成的城市空气污染起到了很大作用。

作为第三产业的旅游业在我国很有发展潜力,旅游业的碳排放直接与交通运输有关。谢园方、赵媛对长三角地区旅游业碳排放进行了分析,结果表明控制旅游交通过程中的碳排放,是低碳旅游发展的重中之重。

长三角已经在向交通一体化方向发展,努力构建一个能够覆盖区域内的主要旅游城市,以高速铁路、城际铁路和高速公路为主架构的区域公交化城际交通网,这将成为长三角旅游一体化最重要的支撑。为游客提供高效便捷的公共交通保障,也无疑为长三角地区低碳旅游发展增添了强大的利好优势[18]。

另外,在旅游区内,应大力推广各种轻型节能和新能源的公共交通工具,鼓励游客以徒步、自行车等,减少车辆运行排放的有害物质对景区的资源的污染和危害。

6 结语

城市使用以煤炭和石油等化石燃料为主的传统能源,导致城市的宜居性逐渐丧失,社会经济活力减弱,制约了城市的社会和经济可持续发展。城市社会经济可持续发展,必须提高能源利用效率,减少用能带来的各种污染,因此使用高效清洁的能源非常重要。城市可持续发展成功与否很大程度决定于政府能否成功推动能源管理水平和能源技术进步,例如通过环境立法制定绿色标准,提倡和促进清洁生产和低碳消费、积极建设生态社区,优化能源结构增加各种高效清洁能源的试验比例。

政府要促进上海的经济发展模式转型,当前要做好产业结构调整,发展各种新兴产业例如新能源产业和新能源汽车等,改善经济发展的质量。与此同时做好产业内的节能减排工作也很重要。上海的第一产业碳排放最少,碳排放强度虽然有下降趋势,但由于农业机械化程度提高,能源消费量增多,农牧业的节能减排包括发展生物质能的利用的潜力很大,必须尽快得到释放。

上海市的第三产业发展快,包括金融保险、房地产和社会服务业的产值飞速上升,有利于减少全市的碳排放强度,但是上海第三产业碳排放的总量也增长很快,不利于上海碳排放的总量控制。特别是第三产业中的一些大型公共建筑的用能巨大,其中空调等制冷、取暖设施是重要的排放源,推广建筑节能是降低第三产业碳排放强度的重要措施之一。

上海要推行节能城市计划,进行生态城市建设。随着上海城市化进程不断加快,居民生活质量提高,民用能源增加导致碳排放不断增多,人均生活消费碳排放上升。特别是家庭生活电气化率越来越高,空调等制冷、取暖设施消费了大量的能源,节能建筑的推广势在必行。建筑部门大力倡导节能住宅和大厦,推动集中冷暖供应;交通部门大力推动城市交通的通畅并动员更多的人利用公共交通工具,通过家庭、公共区域、企业的共同努力,减少电力、天然气和石油的消费。

推动上海低碳经济发展上海发展低碳经济除了坚持开展各种节能减排工作,还可以利用碳税机制推出碳交易市场。碳税和碳交易有利于高耗能产业用能总量的控制和降低节能减排的社会成本,上海环境能源交易所应当立足上海的碳交易并服务于全国乃至全球低碳经济。

[1]卢中原,郭兴旺,等.我国城市能源与环境[J].经济研究参考,2008,25:19-25.

[2]国家发展和改革委员会能源研究所课题组.中国2050年低碳发展之路[M].北京:科学出版社.2009.

[3]赵媛.可持续能源发展战略[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

[4]陈婧,刘婧,王志强等.中国城市综合灾害风险管理现状与对策[J].自然灾害学报,2006,15(6):17-22.

[5]IPCC.,Mitigation of Climate Change of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the intergovernmental Panel on Climate Change.Climate Change 2007[R]Cambridge:Cambridge University Press.

[6]陈冬.气候变化语境下的美国环境诉讼:以马塞诸塞州诉美国联邦环保局案为例[J].环球法律评论,2008(5).

[7]戴亦欣.中国低碳城市发展的必要性和治理模式分析[J].中国人口.资源与环境,2009.(3):12-17.

[8]哥伦比亚大学,清华大学,麦肯锡公司.2010.城市可持续性发展指数:衡量中国城市的新工具[R].

[9]麦肯锡.中国的绿色革命:实现能源与环境可持续发展的技术选择[R]麦肯锡,2009.

[10]马宪国,章树荣.电力与燃气在工业发达国家城市能源使用中的概况分析[J].能源研究与信息2010,(2):1-6.

[11]David Doman.Blaming cities for climate change[R]//An analysis of urban greenhouse gas emissions inventories Environment and Urbanization 2009.

[12]国家发展和改革委员会能源研究所课题组.中国2050年低碳发展之路:能源需求暨碳排放情景分析[M].北京:科学出版社,2011.

[13]罗勇.城市 可 持 续发展 [M].北 京:化 学 工 业出版社,2007.

[14]许光清、邹骥、杨宝路、冯相昭、郑露蓉.控制中国汽车交通燃油消耗和温室气体排放的技术选择与政策体系[J],气候变化研究进展,2009,5,(3):167-173.

[15]黄新民等.公共交通建设与城市可持续发展[J].城市问题,2007(8):37-41.

[16]陆化普等.城市可持续交通:演化机理与实现途径[J].综合运输,2007,(3):5-10.

[17]郑杰.公交优先”是城市可持续发展的必然选择[J].广东科技,2007,(8):68.

[18]谢园方,赵媛.长三角地区旅游业能源消耗的CO2排放测度研究[J].地理研究,2012,(3):436.