童年期虐待、应对方式、自尊与青少年社交恐惧症的相关研究*

2013-08-31麻爱华于相芬刘西俊董俊玲王相立

麻爱华 于相芬 刘西俊 董俊玲 王相立

近年来研究发现,社交恐惧症是一种常见的、能力受损的精神卫生问题,是继抑郁症、酒精依赖后第三种常见的精神障碍。青少年时期为社交恐惧症的多发期,但其病因复杂,目前普遍认为社交恐惧症是多因素共同作用的结果。近年来,国内外对于社交焦虑障碍的病因学研究主要从遗传、神经生化异常、人格、早年家庭教养和社会环境因素等几个方面进行,其中环境因素更多地关注于早期的家庭环境因素及童年期虐待。儿童期虐待是发生各种心理、行为问题的主要危险因素之一,可以导致儿童形成不良的心理应对机制、低下的自我价值体验及不安全的人际和依附关系,是异常人格形成及精神障碍发展的重要因素,同时对抑郁症、焦虑症、物质依赖、进食障碍等多种精神障碍的出现和预后有重要影响[1]。有研究[2]认为,儿童时期的情感虐待、性虐待是导致成年患社交恐惧症的重要因素。还有研究[3]认为,儿童身体侵害与社交焦虑的发生呈显著正相关。但针对青少年社交恐惧症与童年期虐待、应对方式、自尊的系统研究较少,为此,我们对其进行评估,探索其在青少年社交恐惧症发生发展中的作用。

1 对象与方法

1.1 对象

1.1.1 病例组 2009年1月~2012年9月于临沂市精神卫生中心就诊的门诊和住院患者,共110例。在签署知情同意书后进行研究所需评估。入组及排除标准:(1)符合《中国精神障碍分类与诊断标准第3版》(CCMD-3)社交恐惧症诊断标准;(2)14~23岁,性别不限;(3)小学及以上文化,能理解阅读并完成研究所需量表评定;(4)排除现患严重躯体疾病、精神活性物质滥用及其他精神疾病者。其中男53例,女57例,年龄14~23岁,平均年龄(16.52±3.18)岁,患者起病年龄为(16.07±2.93)岁,病程平均为(31.45 ±11.36)个月。

1.1.2 对照组 2009年1月~2012年9月在临沂市精神卫生中心查体中心健康查体的青少年学生,共142例。签署知情同意后应用国际神经精神科简式访谈问卷(MINI)版本5.0中文版进行诊断筛查,入组及排除标准:(1)不符合CCMD-3任何一种精神疾病的诊断标准;(2)14~24岁,性别不限;(3)能理解和阅读并完成研究所需量表评定。其中男72例,女70例,平均年龄(16.44±2.08)岁。病例组与对照组在性别、年龄方面经统计学处理,差异均无显著性(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 评定工具 (1)童年期虐待问卷(Childhood Trauma Questionnaire-28 item Short Form,CTQ-SF)[4],是由美国心理学家Bernstein PD和Fink L编制,我国学者赵幸福于2005年将其翻译成中文,具有良好的信、效度。量表共包括28个条目,分为情感虐待(EA)、躯体虐待(PA)、性虐待(SA)、情感忽视(EN)及躯体忽视(PN)5个分量表,每个分量表都有相对应的条目,各条目采用“从不”、“偶尔”、“有时”、“经常”、“总是”5级评分,各条目分正、反计分,正向题对应的为1、2、3、4、5 分,反向题则反之。(2)简易应对方式 量 表 (Simplified CopingStyleQuestionnaire,SCSQ)[5],量表包括20个条目,由积极应对方式和消极应对方式两个分量表组成。各条目分为“不采用”、“偶尔采用”、“有时采用”和“经常采用”4级评分,相应的分数为 0、1、2、3分。(3)自尊量表(The Self-Esteem Scale,SES)[5],评定青少年关于自我价值和自我接纳的总体感受,是对自己的积极或消极感受的直接评估。该量表由10个条目组成,4级评分,1表示非常符合,2表示符合,3表示不符合,4表示很不符合。量表的总分在10~40分,分值越高,自尊程度越高。(4)采用社交回避及苦恼量表(Social Avoidance and Distress Scale,SAD)[5]评定社交恐惧症患者的社交恐惧状况。包含社交回避和社交苦恼两个分量表,28个条目中14条用于评价社交回避,14条用于评定社交苦恼。

1.2.2 量表评测 所有入组对象经两名主治以上医师明确诊断,并由培训过的专业人员使用国际神经精神科简式访谈问卷(MINI)5.0中文版复核诊断。研究对象入组时,由专职研究员完成基本人口学资料和包括首次发病年龄在内的临床资料采集,社交恐惧症患者采用SAD评定疾病严重程度。

1.2.3 数据分析 所有资料输入计算机,统计分析采用SPSS16.0软件包进行,采用 t检验、χ2检验、Spearman相关分析及非条件Logistic回归分析的方法进行统计。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

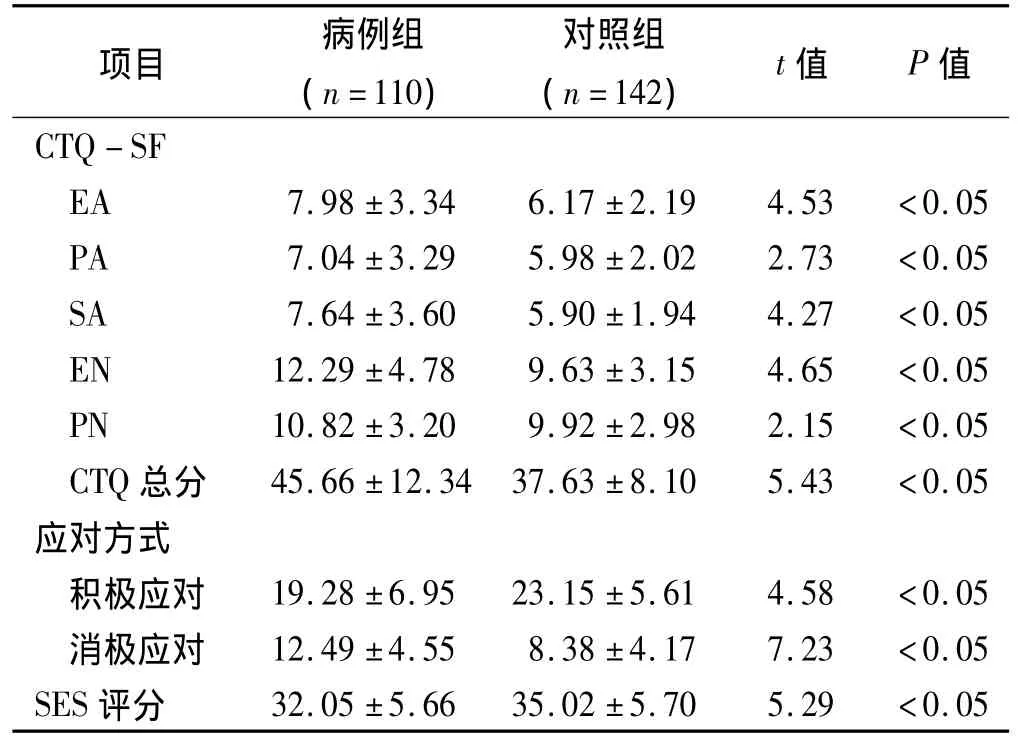

2.1 病例组和对照组CTQ-SF、应对方式、SES评分比较 两组CTQ-SF、应对方式、SES评分比较显示,病例组CTQ-SF总分及各因子分、积极应对、消极应对及SES总分与对照组比较有显著性差异(P<0.05)。见表1。

表1 病例组和对照组CTQ-SF、应对方式、SES评分比较

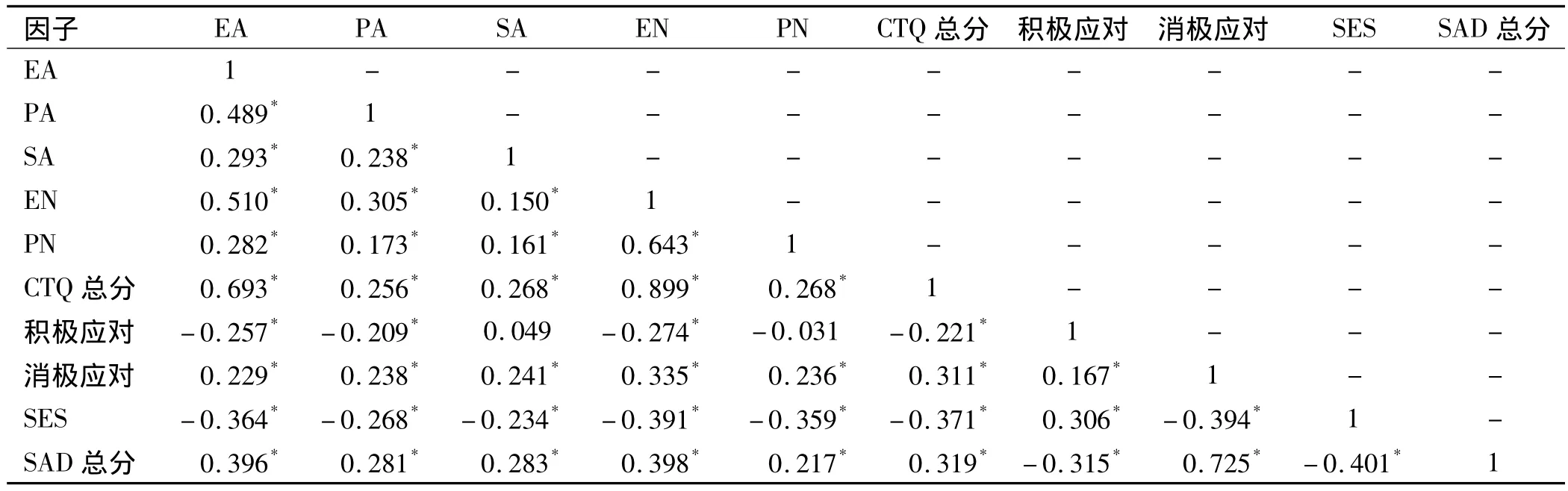

2.2 CTQ-SF、应对方式、SES、SAD 评分的相关分析见表2。由表2相关结果表明,青少年SAD评分与童年期虐待总分及其各维度、消极应对存在显著正相关(P<0.01),与积极应对、SES分呈显著负相关(P<0.01)。提示童年期虐待各维度、消极应对、低自尊是青少年社交恐惧症发病的危险因素,积极应对是青少年社交恐惧症发病的保护因素。

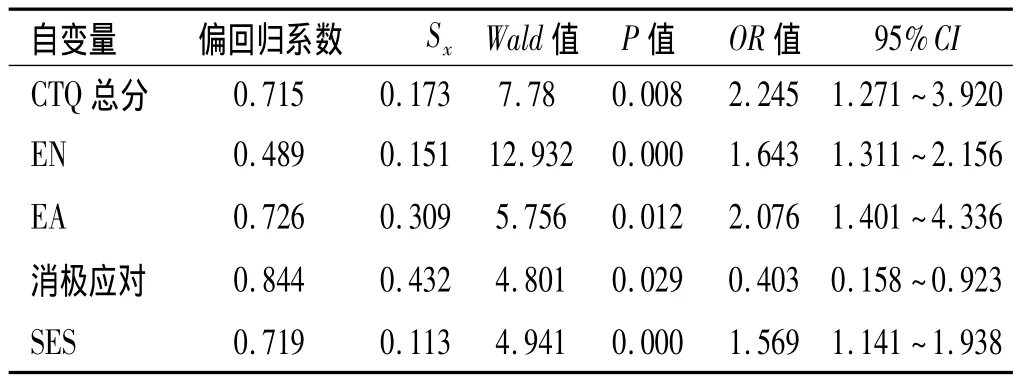

2.3 青少年社交恐惧症影响因素的非条件 Logistic回归分析 为进一步分析各因素对青少年社交恐惧症发生的影响程度,以是否患社交恐惧症为因变量,以CTQ-SF总分及其各因子分、积极应对、消极应对及SES分等作为自变量,进行青少年社交恐惧症影响因素的非条件Logistic回归分析,回归模型选入P<0.05的自变量进行分析。结果发现,CTQ总分、EN、EA、消极应对、自尊分为有统计学意义的变量,见表3。

表2 CTQ-SF各维度、应对方式、SES、SAD评分的相关分析

表3 青少年社交恐惧症发病影响因素的非条件Logistic回归分析

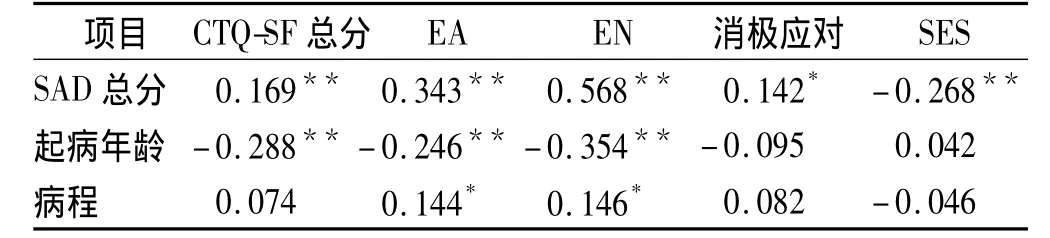

2.4 青少年社交恐惧症发病危险因素与患者起病年龄、严重程度的相关性分析 见表4。由表4可见,青少年社交恐惧症患者病情严重程度与CTQ-SF总分、EA分、EN分、消极应对评分存在显著正相关(P<0.05或P <0.01),与 SES评分呈显著负相关(P <0.01)。CTQ-SF总分、EA分、EN分与患者起病年龄成负相关(P<0.01),即经历这些虐待越严重,其起病年龄越早。由表4还发现,患者的病程与EA、EN的严重程度呈显著正相关(P<0.05),其起病年龄、病程与消极应对、SES评分高低的相关性无统计学意义(P>0.05)。

表4 童年期虐待与社交恐惧症严重程度、起病年龄、病程的相关性(r)

3 讨论

国外研究[6]表明,有童年期虐待史的成人易患焦虑障碍及其他精神障碍。国内朱茂玲等[7]对866名小学生调查也发现小学生儿童期虐待和焦虑存在极其显著正相关,可正向预测焦虑程度。儿童早期经历过虐待的个体,在焦虑情绪体验方面要显著高于无受虐待者,小学生受虐情况越严重,焦虑体验越强,心理健康水平越差。凌宇等[8]认为,童年期受虐待的经历带来的消极后果之一就是低自尊。我们的研究发现,与正常对照组相比,青少年社交恐惧症患者有较多的童年期虐待经历、低自尊、较少的积极应对和较多的消极应对,结论与之相仿。这可能与以下原因有关:一是遭受童年期虐待的青少年自尊水平及自我评价低,不善于使用积极的应对方式,会对他人产生不信任和不安全感,在社交中焦虑程度高。二是儿童虐待虽然发生在童年期,但童年期受虐待经历却会对个体发展造成长期的消极影响,可导致下丘脑-垂体-肾上腺轴功能的持续紊乱,进而损害大脑的海马和杏仁核等部位而导致焦虑的产生。薛松等[9]认为,自尊对焦虑具负向预测作用。王井云[10]认为,童年期虐待、自尊均与特质焦虑存在明显的相关关系。我们发现青少年社交恐惧症SAD评分与童年期虐待问卷总分及其各维度、消极应对存在显著的正相关(P<0.01),与积极应对、自尊分呈显著负相关(P<0.01)。提示童年期虐待及其各维度、消极应对、低自尊是青少年社交恐惧症发病的危险因素,积极应对是青少年社交恐惧症发病的保护因素,这跟以往研究者的结论一致。

非条件Logistic回归分析显示,童年期虐待问卷总分、情感虐待、情感忽视、消极应对、自尊进入回归方程,为影响青少年社交恐惧症发病的危险因素。提示童年期虐待各维度对青少年社交恐惧症的影响程度并非一致,情感虐待和情感忽视的预测作用最为显著。同时自我价值感的高低和是否接纳现实自我、消极的应对方式也是导致青少年社交恐惧症的主要原因。本研究结论与何全敏等[2]提出的儿童时期的情感虐待、性虐待是导致成年患社交恐惧症重要因素观点不同。

另外,本研究还发现青少年社交恐惧症患者童年期虐待问卷总分、情感虐待、情感忽视、消极应对与社交回避及苦恼量表总分存在显著的正相关(P<0.05或P<0.01),自尊量表评分与社交恐惧症患者病情严重程度呈显著负相关(P<0.05或P<0.01)。童年虐待水平(CTQ-SF总分、EA分、EN分)与青少年社交恐惧症患者的起病年龄成负相关(P<0.01),情感虐待、情感忽视水平与病程呈正相关(P<0.05)。说明青少年社交恐惧症患者病情严重程度与童年期虐待程度、情感虐待、情感忽视、消极应对、低自尊有关。童年期虐待严重水平越高,情感虐待、情感忽视越严重,起病年龄越早,童年期虐待对青少年社交恐惧症的发病有促进或诱发作用。经历的情感虐待、情感忽视越严重,病程越长。

当然,青少年社交恐惧症的病因机制复杂,本研究只是横断面研究,没有对社交回避及苦恼量表各维度清单做深入分析。下一步可以从遗传、神经生化的角度进行基因和环境交互作用、症状维度与神经递质关系的研究,从而深入探讨社交恐惧症的发病机制。

[1]王雪梅,王振,徐海婷,等.早年创伤经历与强迫症的相关性研究[J].中华行为医学与脑科学杂志,2011,20(1):7-9

[2]何全敏,潘润德,孟宪璋.童年虐待和创伤经历与社交焦虑的关系[J].中国临床心理学杂志,2008,16(1):40-42

[3]张文新,陈亮,纪林芹,等.童年中期身体侵害、关系侵害与儿童的情绪适应[J].心理学报,2009,41(15):433-443

[4]赵幸福,张亚林,李龙飞,等.中文版儿童期虐待问卷的信度和效度[J].中国临床康复,2005,9(20):105-107

[5]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].增订版.中国心理卫生杂志社,1999:122-124,318-320,241-244

[6]MacMillan HL,Fleming JE,Streiner DL,et al.Childhood abuse and lifetime 4 psychopathology in a community sample[J].Am J Psychiatry,2001,158(11):1878-1892

[7]朱茂玲,徐晓,叶楠.小学生儿童期虐待、社会支持与焦虑的关系[J].玉林师范学院学报(哲学与社会科学),2012,33(3):140-152

[8]凌宇,杨娟,钟斌,等.童年创伤经历与自尊对青少年抑郁的影响[J].中国临床心理学杂志,2009,17(1):54-56

[9]薛松,李永鑫.大学新生的集体自尊、个体自尊与抑郁、焦虑的关系[J].中国临床心理学杂志,2007,15(6):612-616

[10]王井云.童年期虐待经历对特质焦虑影响的结构方程模型[J].长春大学学报,2012,22(4):437-468