中国公民科学素质测度解读

2013-08-29张超,任磊,何薇

张 超,任 磊,何 薇

(中国科普研究所,北京 100081)

具备高水平科学素质的劳动力会促进社会经济的进步,同时,现代经济也需要更多具备科学素质的消费者。与这种经济方面的理由同等重要的是,在21世纪,民主政府的维持也会依赖于公众更多地理解科学与技术,越来越多的公共政策争论要求人们具备一定的科学技术知识才能够有效参与其中[1]。公民的不同身份及社会需求都需要公民具备基本的科学素质,如何确立、衡量科学素质的基本水准满足上述要求,国内外学者进行了大量探索。

1 公民科学素质测度的发展趋势

1.1 公民科学素质概念解析

本杰明·申依据功能把科学素质分为三类:公民 (Civic)科学素质,即公民在对科学相关问题和活动理解的基础上参与公共事务并影响决策;实用 (Practical)科学素质,即以解决实际问题为目的;文化 (Cultural)科学素质,即科学是可以被理解和学习的,它是人类文化的存在方式[2]。这一定义为后来的科学素质测度研究奠定了理论基础。

米勒提出,公民科学素质的概念应该由三个相关维度的概念构成:足以阅读报纸或杂志中的对立观点的关于基本科学概念的词汇;对科学探索过程或性质的理解;对科学技术给个人和社会带来的影响具有某种层次的理解。据称,三个维度中每一个维度的合理成绩组合起来之后将反映一定的理解水平,以及领会并理解媒体中科学技术政策问题争论的能力[3]。在研究跨国公民的科学素质中,米勒发现,第三维度,即科学技术对个人和社会的影响在不同的国家之间具有很大变化。对于跨国分析,米勒采纳了一个二维结构[4]。科学素质的首要要求是对基本科学技术词汇和结果的理解,如果一个人无法理解原子、分子等基本词汇,那么这个人基本上就无法理解关于科学成果的多数公共争论,或者是与科学技术相关的公众政策议题。如果一个人具备科学素质,起码的科学词汇就是必要的。其次是对科学过程的理解,米勒的研究将科学素质概念引入了可测度的研究路径。

我国《全民科学素质纲要》指出,科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般是指了解必要的科学技术知识,掌握基本的科学方法,树立科学思想,崇尚科学精神,并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质,对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展,对于提高国家自主创新能力、建设创新型国家、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会,都具有十分重要的意义[5]。这一定义是当前我国公民科学素质建设的指导思想。由农业部牵头的农民科学素质行动计划认为,具备科学素质的农民应该是有文化、懂技术、会经营的新型农民,农民科学素质能够基本适应全面建设小康社会的要求。面向农民进行科学素质提升,应倡导科学方法和科学思想、弘扬科学精神、开展科学传播和技术服务,不断提高农村劳动者和农村青少年的科学发展、科学生产经营、科学生活的意识与能力,为农业农村经济发展和全面建设小康社会提供智力支撑和人才保障[6]。

综上所述,不同的语境 (诉求)对公民科学素质的定义也有很大的差别。米勒关于公民科学素质的定义以具备基本科学素质解读入手,从能够满足公民了解基本科学技术信息和参与相关公共话题的讨论这两个需求来对科学素质进行定义。同时,选择相应的测试题目来表示其具备公民科学素质的状态。但米勒在国际公民科学素质比较中则面临了语境化的问题;我国《全民科学素质纲要》对公民科学素质的定义是为了推动创新型国家建设、实现我国经济社会全面发展的要求,对公民科学素质提出了“四科两能力”的界定;我国农民科学素质行动计划面对农民这一特殊群体,对农民科学素质则提出了科学生产、科学生活、科学经营、科学发展的要求。

1.2 测度方法的演进

长期以来,各国学者对科学素质概念有众多表述和反思,但将科学素质从理论表述和概念转化为通过调查等手段测度公民科学素质水平的具体操作方法却是有限的。

过去几十年中,大部分国家和地区用于判定公民科学素质的主体题目均来自于1988年米勒和欧盟合作调查形成的科学知识量表。米勒则利用各国历次调查积累的数据,如美国 (1988—2004年)、欧盟 (2005年)和日本 (2001年)建立了数据库,利用IRT技术对参与比较的各国公民科学素质水平进行了可比判定。该方法的主要原理是,通过对纳入数据库中用于比较的各题目赋予具体参数 (基于IRT技术),计算出每个受访者的标准得分,并认为得分大于等于70分的受访者具备科学素质,各参与国的标准得分大于等于70分的受访者比例即是该国家或地区具备科学素质公民的比例[7]。该方法作为当前国际上测评领域较为成熟的方法引入到公民科学素质的测评和比较中,较好地解决了公民科学素质的不同国家和地区以及不同题目之间比较的难题,该方法的使用为公民科学素质的跨区域比较提供了极有意义的开拓和创新。米勒关于公民科学素质测度的方法是较早将公民科学素质理论应用于调查实践的,该方法由于理论论述较为完备,相应的测试题目较为明确,可操作性较强,被许多国家和地区的公民科学素质调查所采用。米勒关于公民科学素质的测度是基于民主社会的基本公民科学素质的测度。

随着公众理解科学等科学传播运动在世界范围内的广泛推进,人们 (包括米勒本人)逐渐认识到科学素质测评的第三维在不同语境下的表述是有差异的,例如各国家和地区的公民对科学技术的态度[8-9]。目前米勒的测度方法主要以相关的科学知识为主要测试题目,这种方法并不能很好地表示不同语境下公民科学素质水平的差异。为此,世界各国的专家和学者对公民科学素质测评方法进行了重新审定和思索,发展和改进了一系列新的公民科学素质测度方法。比较有代表性的是马丁和舒克拉构建的科学文化指数 (SCI),其方法是除了包括传统的科学知识数据,还包括科学态度、参与度和兴趣度等其他指标数据用于构建SCI,其中对非线性指标 (科学态度、参与度、兴趣度)通过条件转换,纳入 SCI指标计算模型[10]。目前该方法已经在欧盟、印度公民科学素质调查测度中应用,为不同社会语境下公民科学素质的测度比较提供了一种可能的方式。

综上所述,人们对科学素质认识的深化必然带来测评方法的改进。人们认识到科学素质是一种集体活动所具有的属性,不同社会文化背景下公民的科学素质以及对科学的理解也将存在差异[11]。不同的社会文化背景或语境需要相应的测量变量来反映,因此引入了公众对科学技术的态度、公众获取科技信息的渠道、公众对科技信息的兴趣、参与相关科技活动的程度等语境变量参与计算测度。可以看出,目前对公民科学素质的测度方法已从基于公民科学知识水平的单一变量评估逐渐向公民与科学、社会关系的复合型评估转变,加强了对科学素质的群体属性和社会属性的考量,这种转变将公民科学素质的单一判定演进为公民对科学理解的复合型评价,使测度结果能够充分表达公民科学素质的内涵,这也成为公民科学素质测量研究发展的必然趋势。

2 我国公民科学素质的测度现状

随着公民科学素质测度研究的深入,公民科学素质建设受到政府及社会各界的广泛关注,在《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》中明确提出,“到2015年,实现我国公民具备基本科学素质的比例超过5%”,把科学素质建设工作全面纳入到创新型国家目标体系中。为顺利完成我国公民具备基本科学素质超过5%的目标,及时跟踪、检查、反馈全国及各省分解目标任务的完成情况,急需建立完善常态的、制度化的、符合我国国情的公民科学素质调查测度反馈机制,为各地公民科学素质建设工作提供决策参考。

2.1 中国公民科学素质调查

结合国际背景下对公民科学素质测评研究的进展方向,中国学者对公民科学素质测评进行了大量探讨,代表性的工作是全国性的中国公民科学素质调查,自1992年以来共开展了八次全国调查,已发展为反映中国公民科学素质状况和科普工作效果的重要的全国性调查。中国公民科学素质测度主要借鉴国际测度方法,取得了一定的调查研究成果。

在科学素质测评理论研究方面,中国公民科学素质调查在测度理论上认同从中国语境出发测度我国公民科学素质水平,对公民科学素质调查问卷也进行了大量本土化设计;在测度方法上则采用了基于米勒关于公民科学素质的三维理论进行判定,即拥有科学术语和概念的词汇量;理解科学家使用和接受的科学方法;意识到科学技术对社会的广泛影响和与个人生活的关系[8]。但对科学素质的定义还没有一个被普遍认可的概念。中国公民科学素质调查测度指标根据我国科学素质建设工作在不断完善,逐渐由以往的依据米勒的科学素质三维理论表述逐渐向《全民科学素质纲要》“四科两能力”的解读过渡。

从调查问卷的设计来看,涉及实用科学素质等语境化的问题需要进一步扩展调查内容。我国公民科学素质“四科两能力”的定义包含了基本公民科学素质和实用科学素质,关于这些表述如何从理论演化到具体的测试指标还需要大量的试验研究工作。

在科学素质测评实践方面,结合《全民科学素质纲要》实施进行分人群科学素质的测度研究,从实用功能角度对领导干部和公务员、农民等群体的科学素质进行了试验性评价[12]。

2.2 公民科学素质水平测度的表征方法

公民科学素质水平测度的表征是描述某一地区某次调查结果定量化的指标,构建合理的表征方法是客观描述个体、群体、地区和国家公民科学素质状况的关键。

在国内外公民科学素质调查中,一直利用具备科学素质的百分比来表征公民科学素质水平及相关调查结果。中国公民科学素质水平的测度包括四个方面,即测度公民对科学术语的了解程度、对科学观点的了解程度、对科学方法的理解程度和对科学与社会之间关系的理解程度。具备基本的科学素质的被试个数除以调查样本总体,即为本次调查公民总体所具备基本科学素质的百分比[13]。百分比表示方法把公众分为了两类,“具备基本科学素质”和“不具备基本科学素质”,仅有两个刻度来衡量,这样的划分存在一定的局限性。此外,从百分比计算过程来看,百分比的表示方法调查结果数值较小且层次划分单一,不能够深入分析中国公民科学素质状况,不能全面反应中国公民科学素质水平。另一方面,则是大量“不具备”的调查数据不能够应用到调查数据的分析中。

由于百分比表示方法的局限性,为了更好地对公民科学素质水平进行细化分析,进而根据各个群体特点提出提升公民科学素质水平的有效策略,在分析2005年和2007年中国公民科学素质调查结果的基础上,引入了“公民科学素质指数”来对中国公民的科学素质水平进行综合表征[13]。目前,公民科学素质指数构建是在米勒关于科学素质三维理论基础上进行表征方法的改进工作,是以中国公民科学素质调查为基础的实验性方法。通过充分认识科学素质的群体属性,引入了难度系数作为表现科学素质群体属性的计算载体,通过对原有科学素质的核心测试题目进行测算,获得科学素质指数。在科学素质理论上,则为把公民对科技的兴趣、公民对科技的态度等作为科学素质群体属性的语境因素纳入的科学素质指数计算奠定基础。

3 我国公民科学素质测度的国际比较

以中国公民科学素质调查为代表,我国公民科学素质测度研究积累了大量研究调查数据,已经成为国际科学素质研究的重要组成部分,美国《科工指标》 (2012)[14]在国际调查数据比较时也引用了中国调查的数据。中国公民科学素质调查在借鉴国外研究的基础上,也具有独有的特征。

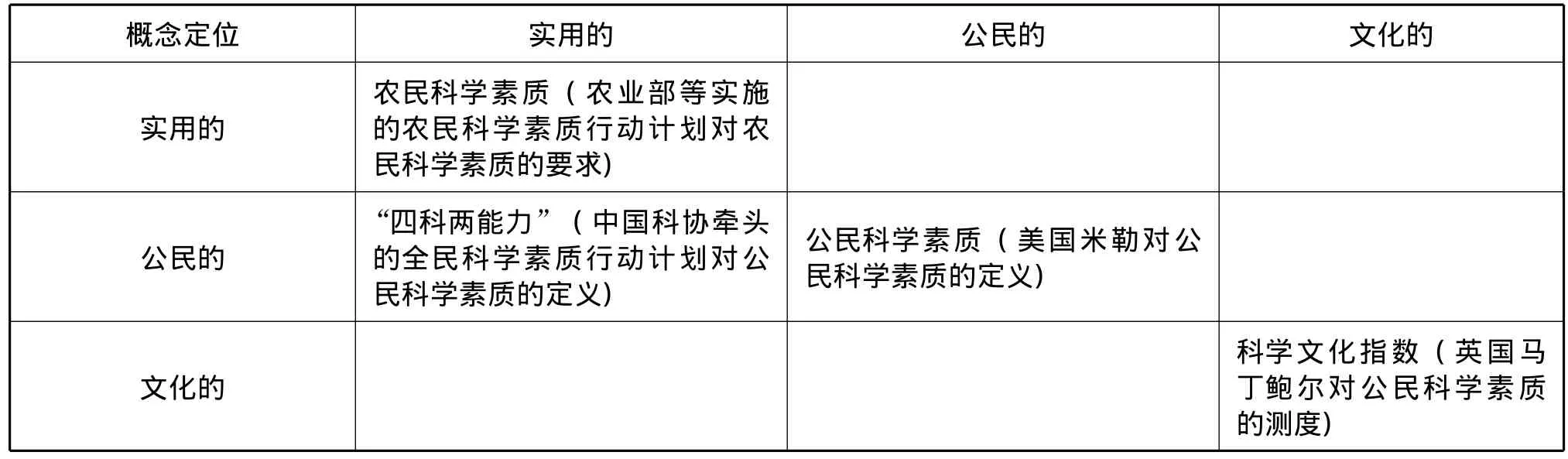

首先,概念定位的差异。基于本杰明·申的公民科学素质概念,公民科学素质应该包括公民的、实用的和文化的三个功能层面的科学素质。从概念理论和具体测度方法研究来看,各种公民科学素质的概念都有自己的定位 (见表1)。目前,《全民科学素质纲要》对公民科学素质的涵义包含了“实用的”、“公民的”的两个功能定位,我国公民应该逐渐具备实用的、公民的科学素质,但同时在当前的基础上大力建设文化科学素质,为培育我国的科学文化奠定基础。

其次,测度目的不同。英美地区的公民科学素质测度目的主要为反映公民了解科学、参与科学事务的能力,而我国公民科学素质的测度则主要服务于提升公民科学素质水平的相关决策。《全民科学素质行动计划纲要实施方案 (2011—2015年)》明确了到2015年我国公民具备基本科学素质的比例超过5%的目标,指出要健全监测评估体系和考核激励机制,建立公民科学素质监测指标体系,定期开展中国公民科学素质调查,为公民科学素质的提高提供对策依据。

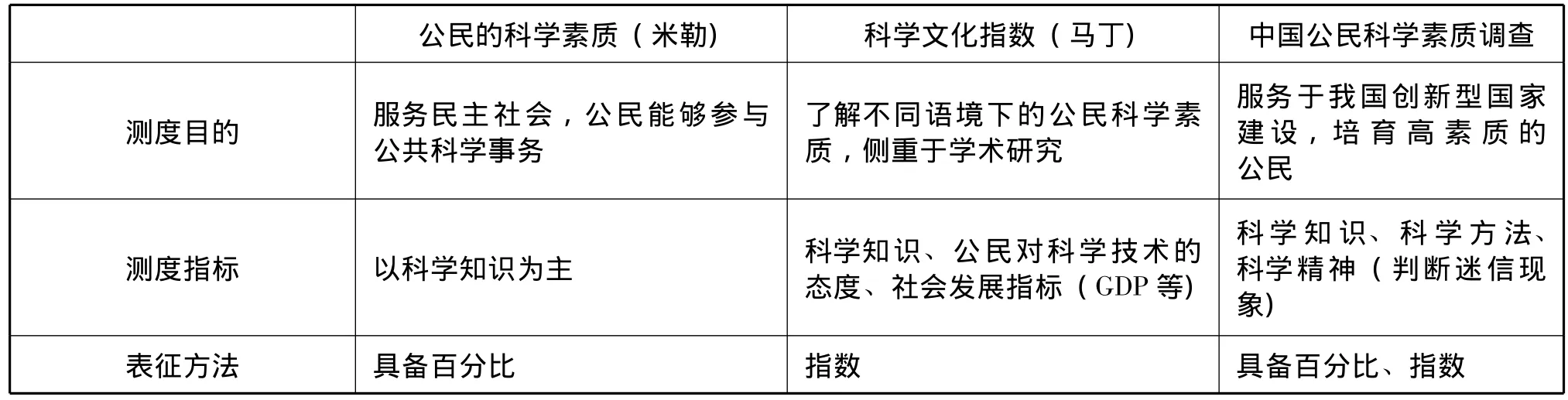

再次,测度语境化趋势明显。如前所述,美国米勒关于科学素质的三维表述曾引领了国际上40多个国家的公民科学素质调查,但在语境因素表述上则存在争议。英国马丁关于科学文化指数的构建引入了语境因素指标,改变了以科学知识为主的测度体系,为不同语境下公民科学素质的比较提供了一种方法。为此,中国公民科学素质测度在原有测度框架的基础上,也引入公民获取科技信息的渠道、公民对科学技术的兴趣、态度等指标,继续改进构建中国公民科学素质指数(见表2)。

表1 不同公民科学素质概念的定位

表2 测度方法比较

公民对科学的理解因其社会语境的不同以及社会的发展呈现较大的不同,科学素质概念的演进产生的新思潮也会促进评估方法的改进。作为一个发展中国家,中国公民更需要一种客观且实用的公民科学素质测评方法。中国公民科学素质指数的构建解决了一些问题,但在今后的应用过程中还存在以下问题需要进一步研究解决:公民科学素质指数判定标准如何设定;公民科学素质组成要素权重如何确定;指数方法对社会语境因素的表达;指数方法在国际调查数据比较中的应用转化问题。

4 结语

公民科学素质测度语境化趋势越来越明显,根据我国经济社会发展和需求特征,对公民科学素质测度引入语境指标,能够客观地反映我国公民科学素质的发展状况。我国公民科学素质测度研究需在公民科学素质概念、公民科学素质测度指标体系、表征方法等方面继续改进和完善。

首先,解读中国公民科学素质概念。要继续结合公民科学素质建设工作解读《全民科学素质纲要》的“四科两能力”,使其针对不同人群或集体时能够具有鲜明的特征,该特征能够反映描述本群体的公民科学素质特点。

其次,完善公民科学素质测度指标体系。在解读概念的基础上,借鉴国际公民科学素质测度指标,引入群体特征、经济社会发展指标等,设置为科学素质语境因素指标,便于群体或地区公民科学素质状况的比较。

再次,完善公民科学素质表征方法。密切跟踪借鉴国际公民科学素质测度表征方法的演化,借鉴欧盟引入多语境指标的算法进行相关测度指标表征试验,以利于我国公民科学素质测度数据的国际比较。

[1]伯纳德·希尔,徐善衍译.当代科学中心[M].北京:中国科学技术出版社,2007.

[2]Benjamin S P shen.Science literacy and the Pubilc Understanding of Science[M].Communication of Scientific Information,Karger,Basel,1975.

[3]Miller J D.Scientific literacy:a conceptual and empirical review[J].Daedalus,1983,112(2):29 -48.

[4]Miller J D,Pardo R,Niwa F.Public Perception of Science and Technology:A Comparative Study of the European Union,the United States,Japan and Canada[M].BBV Foundation Press,Madrid,1997.

[5]国务院.全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020)[M].北京:人民出版社,2006.

[6]农民科学素质行动协调小组.农民科学素质教育大纲-农民辅导读本[M].北京:科学普及出版社,2007.

[7]Jon D Miller.The source and impact of civic scientific literacy[A].The culture of science-how the public relates to science across the globe[C].Routledge,2010.

[8]Jon D Miller.The measurement of civic scientific literacy[J].Public Understanding of Science,1998,7:203 -223.

[9]Jon D Miller.The development of civic scientific literacy in the United States[A].Dkumar,Dchubin Science,technology and society:A sourcebook on research and practice[C].New York:Kluwer academic/plenum pubilshers.

[10]Rajesh Shukla,Martin W Bauer.The science culture index(SCI)construction and validation[A].The culture of science-how the public relates to science across the globe[C].Routledge,2010.

[11]Wolff-Michael Roth,Stuart Lee.Scientific literacy as collective praxis[J].Public Understanding of Science,2002,11:33 -56.

[12]任福君.中国公民科学素质报告(第二辑)[M].北京:科学普及出版社,2011.

[13]张超,任磊,何薇.创建中国公民科学素质指数[J].科普研究,2008,(6):51 -58.

[14]National Science Board.Science and Engineering Indicators 2012[M].Arlington VA:National Science Foundation,2012.