信访制度的改革逻辑

2013-08-27

■本刊记者 查 英

张千帆北京大学法学院教授

于建嵘中国社科院农村发展研究所研究员

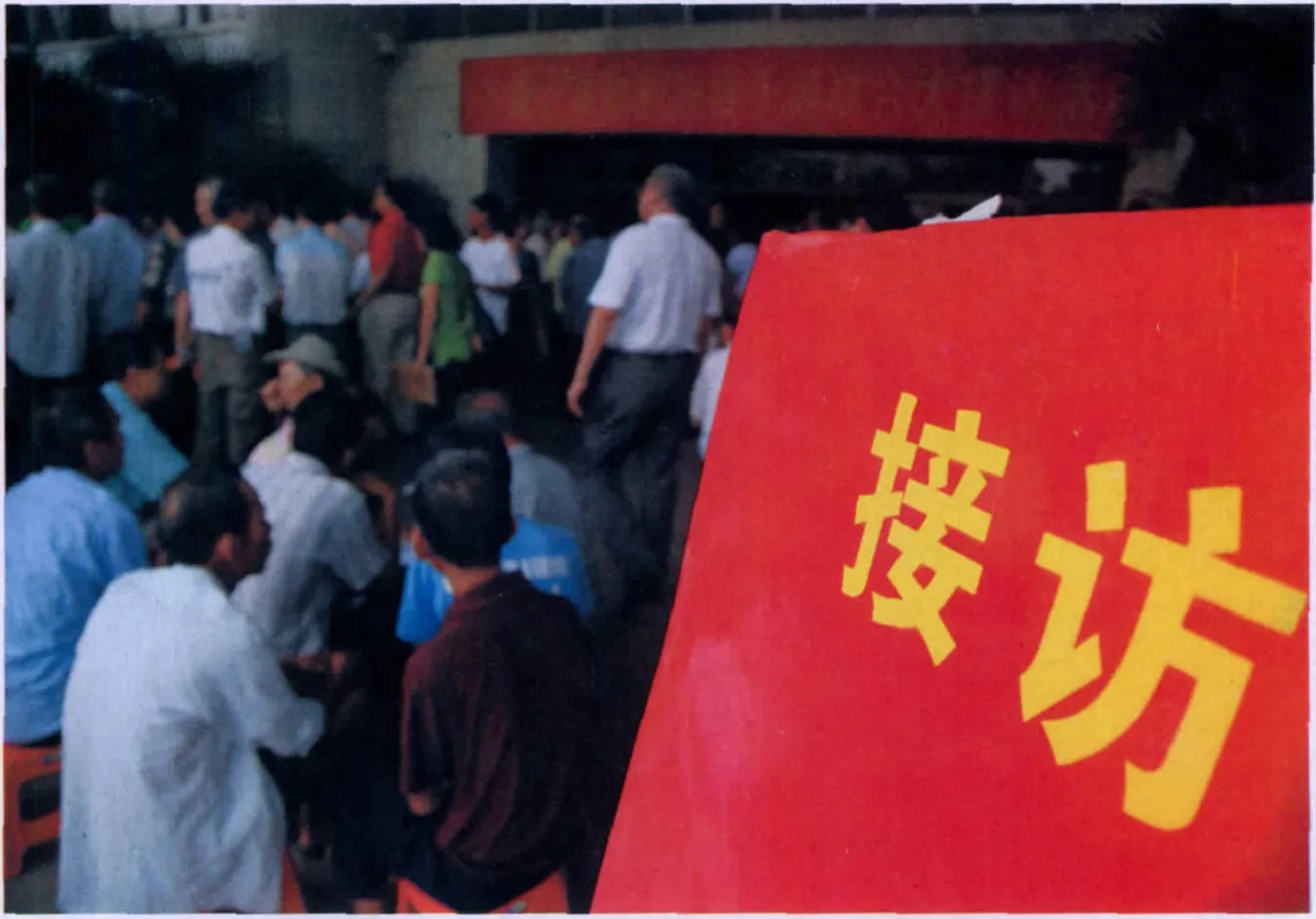

经济快速发展带来物质丰富的同时也积累了较多的问题,信访不失为观察社会发展进程中种种矛盾、问题的一个横截面。新一届政府也已表达在解决信访难题上的决心,2013年1月10日,全国信访局长电视电话会议指出:要坚决纠正一切“拦卡堵截”正常上访群众的错误做法。而要将这一会议要旨落到实处,也许还任重道远。

《决策》杂志就此话题专访了北京大学法学院教授张千帆、中国社会科学院农村发展研究所研究员于建嵘。

问题在信访之外

《决策》:综合2005年《信访条例》修改以来的信访案件,信访事由主要有哪些类?牵涉谁与谁的利益关系?数量上有何变化?

张千帆:主要判断来自于媒体报道的信息,趋势应是逐年上升。

为何有上访?主要是利益冲突。信访的大头是征地、拆迁以及环境问题。比较主要的群体就是被征地户和被拆迁户,因为补偿不足等原因上访;还有一部分,像现在大规模的群体事件,较多涉及的是环境问题,一些是已经发生的环境污染事件,一些是对环境污染破坏生态隐患的恐惧。

政府的考虑与社会的考虑往往不完全一样,政府有政绩的需要,如果搞一个工程,放在市区是我的政绩,放在一个偏远的郊区,可能就与我的政绩无关。政府的发展决策往往带有政绩的压力。但是如果盲目发展却无法保障基本的生存环境,这个发展有什么意义?

如果按照这样的逻辑搞发展,这样的政府行为方式肯定会产生许多社会问题,这些社会问题得不到其他渠道的化解又会导致上访。

利益层面可能会涉及到生活的方方面面,包括我们每一个人,因为我们生活中的每一个环节都可能出现问题,而政府决策对每一个环节都可能产生重要影响。

《决策》:《信访条例》的初衷是让地方政府认真对待和解决好人们上访所反映的问题,而事实是“围追堵截”的极端事件常有发生,问题出在哪?

张千帆:问题不出在信访,出在信访之外。

信访是提供解决问题的渠道,中央的用意也是好的。一方面是要疏通信访,不能让地方官员堵塞信访渠道;另一方面也规定了关于信访的终结措施,就是你不能一直信访下去。

我接触的一个上访户,上访了十几年。上访不是什么好事,对访民来说是一个十分艰辛的过程。一些上访“专业户”因为上访而失去了其他的人生机会,这辈子就是上访,整个身体也跟着被拖垮,把一辈子耽误了。对政府来说,上访成了一个无休止的纠缠,也没有达到解决问题的目的。这是一个双输的过程。

有的事由在外界看来一开始就是芝麻绿豆那么大的事,没有得到妥善解决之后越滚越大,加上在这些过程中掺杂一些违法手段,就变成了一个大事。很多时候,访民当初可能就是咽不下那口气,并不是什么大的不得了的问题,但是因为上访得罪了当地官员,受到打击迫害,反而成了大事。

要从行政、法律、政治三个层面考虑如何对信访制度进行稳妥而有步骤的改革。

我认为现在中国社会除了信访似乎也没有更好的机制来解决这些问题,但我又不认为信访能实质性地解决多少问题。关键问题是:我们为什么会出那么多事?为什么那么多人去上访?

《决策》:2013年全国信访局长电视电话会议上提出,要坚决纠正一切“拦卡堵截”正常上访群众的错误行为,您认为如何能纠正?

张千帆:与“上访”相对应的是“截访”,甚至在极端事件中伴随非法拘禁、虐待、强制参加各种“学习班”,并将不听劝阻的老上访户劳教、判刑甚至送进精神病院等行为。一些地方驻京办撤销后,各地政府驻京工作组主要采取三种方式处理上访人员,或自己租用房屋或在宾馆设置临时劝返分流点,或雇用安元鼎这样的专业保安公司负责看管,或直接雇用社会闲散人员提供地点和看管。处理上访的方式更为多样化了,但不论哪种方式都是为了同样的“需求”服务的。

这个“需求”究竟是什么?一言以蔽之,无非是“维稳”。仿佛把这些上访人员带回他们的老家,从首都或省会消失,上访就消失了,他们想要反映的问题也消失了,中国社会也就稳定了。假如问题真这么简单,这些人一开始就不会长途跋涉、千里迢迢来京上访了。“截访”好比给癌症病人吃止疼药,当然只能是维持一时的表面文章,不仅不能解决任何实质问题,而且必然在“截访”过程中产生更多的暴力、冤屈和不公,如此“维稳”必然是越维越不稳。

地方政府官员不会不明白这个简单道理,但是他们确实极为在乎政绩考核,而上访已被作为地方政绩的一个主要指标,处理上访不力足以成为“一票否决”的理由而让他们丢失“乌纱帽”。

《信访条例》的本意是让地方政府认真对待上访反映的问题,从源头上杜绝上访现象,但是地方却只要通过各种手段“围追堵截”,保持上访“零记录”就圆满完成任务了。归根结底,“截访”不过是政绩体制的一个衍生物而已。作为困扰中国历史的独特现象,上访由自上而下的政绩体制产生,自然不是几名信访干部热情接待、倒茶送水就能解决的。

制度困境

《决策》:外界对当前的信访制度有种种诟病,信访制度解决不了信访问题,信访制度正在遭遇一种困境?

张千帆:我们的情况可以打个比喻:就是好比有一座大坝,入水是大量的,出水却很慢,水位越来越高,大坝面临溃坝的危险。现在社会矛盾像水一样多,司法可以放掉一部分水,但是这口子不足够大,尤其是中国司法不独立,解决不了什么问题。那就只能走信访,比如强化信访权,但信访渠道的用处注定也是很有限的。

要保住这座坝,只有从源头上解决问题。首先,你不能让水成为洪水,越积越高。民主制度就是在前期帮你化解问题。它让产生的官员基本上都是好人,即便是坏人坐在那个位置上,也不敢随便做坏事。邓小平以前说过,制度搞好了,坏人不敢做坏事;制度搞不好,好人也能做坏事。就是这个道理。

于建嵘:我把当前中国信访活动面临困境的制度性根源称为“信访悖论”。我是从信访活动的参与各方来理解和阐述这个悖论的。在我看来,信访民众、信访官员、基层政府和中央政府对信访制度的理解和运用,无论是目标和手段都并不完全相同。

在某种意义上,信访就是参与各方运用国家权力和实现利益的博弈,是参与各方追寻自身利益最大化的制度平台。我们只有具体分析信访活动参与各方的利益目标和行动逻辑才能理解中国的信访制度的政治含义,如果没有这样的分析,也就不能最终提出信访制度改革的政治方案。

《决策》:地方尤其基层信访干部反映信访、维稳压力大,这个压力来自哪里?如何化解?

于建嵘:沿袭长期存在的压力体制的逻辑,一些人习惯把信访作为包治百病的“维稳工具”,把政治问责作为落实信访的重要手段。在此基础上所提出的方案和建议似是而非,不仅不利于问题的解决,反而会产生更多和更严重的社会问题。

大量的事实表明,目前我国群体性事件多发的原因非常复杂。从一定的意义上说,基层政府不作为和乱作为要对社会稳定承担主要责任。

但如果深究,很多基层政府的不作为或乱作为不能简单归结为地方官员政治品格及政治责任心和执政能力,对上负责的压力才是主因。而且,也有许多问题,与国家层面的政策及转型期社会心态密切相关,这其中最为重要的政策性因素就是社会分配制度的失衡及缺乏监督的公权力,导致贫富差距的加大及仇官仇富的社会心理产生。

另一方面,信访制度经过长期的演变,在各种因素的作用下,已主要不是公民政治参与的方式,而更多成为解决各种具体利益诉求的方式,使这种称为“联系人民群众”的制度发生了严重的变异。由于信访的目标功能错位和信访运行的体制不顺,导致许多具体的个案不断向中央集中,产生了不良影响。为了使这些个案回归到有能力和责任解决的各级地方,中央不得不加大信访的政治问责。在这种压力下,各级地方执政者为了不被“一票否决”,从而采取截访、销号、拘留、劳教等不正当手段压制民众的信访行为,造成信访公民的合法权益遭受进一步侵害,为发生较大的社会冲突积累能量或直接诱发各类极端事件。

在我看来,由于有些条例规定并没有改变原有的信访制度设计和信访问题解决的思路,在坚持并强化信访压力型体制下,不仅不能解决目前的信访困境,而且有可能使信访制度进一步异化。

变“上访”成“下访”

《决策》:您认为信访治理的逻辑应是什么?

张千帆:由于信访制度解决问题的速度永远赶不上制度产生问题的速度,靠完善信访来根治上访显然是行不通的。要根除中国的上访现象,必须将社会治理模式从自上而下变成自下而上,不是让百姓“上访”官员,而是让官员为了争取选票而“下访”百姓。当然,在目前自上而下的官治积重难返、自下而上的民治一时难以建立的情况下,信访不失为政府了解民情并解决部分社会矛盾一个渠道,完善信访制度确实也有一定的必要性。

但要实现这个目标,与其盼望中央制定更完善的信访立法,不如期待地方制度创新。目前沈阳和江苏淮安等地的信访制度创新都是在现有政策框架下进行的,譬如沈阳对“终结信访事项”采取公开评议的“答辩”方式,邀请访民和人大代表、政协委员及专家学者一起参加;淮安则采取阳光信访和权力下放模式,力求地方问题当地解决,而这些改革举措都不和现行信访立法相抵触。

事实上,由于各地情况和需要都不同,信访制度的具体设计没有必要全国统一,各地尽可以为自己量身订做最有效解决当地问题的信访程序。如果苛求中央规定统一的信访程序,那么难免会束缚某些地方锐意进取的手脚,而那些习惯了阳奉阴违的地方则将依旧无动于衷、无所作为,甚至变本加厉地迫害和自己“过不去”的访民。

《决策》:您认为推进信访改革的动力在哪里?

于建嵘:由于对现行信访制度存在的问题及根源有着不同的认识,对信访制度何去何从也有不同的主张。学界和政界主要有三种基本的改革取向。

第一种取向是,要重新构建信访体系框架,整合信访信息资源,探索“大信访”格局,并通过立法统一规范信访工作,从而建立高效的信访监督监察机制,其核心观点是扩大信访机构的权力,使之具有调查、督办甚至弹劾、提议罢免等权力。第二种取向是,要从国家宪政建设的高度来认识信访制度改革问题。第三种取向是,应该站在政治现代化的大局高度,来看待信访制度的存废问题。

这三种改革取向被新闻媒体归纳成为了“强化扩权派”和“削弱取消派”。其中第一种取向的为前者,第二种和第三种为后者。而我则被视为了“削弱取消派”的代表人物,有的媒体说我主张现在就取消所有的信访办公室。

实际上,我当时给国务院领导人提出的具体建议是要从行政、法律、政治三个层面考虑如何对信访制度进行稳妥而有步骤的改革。其核心内容主要有三个方面:

一是短期的行政治标之策是给各级党政部门减压和给信访公民松绑,以减小信访的规模和冲击性,维护社会稳定。

二是中期的法律治标之策是强化各级司法机关接受公民告诉、申诉及处理案件的责任和能力,由司法机关承办目前积压在信访部门的案件。

三是长期的政治治本之策,是撤销各级政府职能部门的信访机构,把信访集中到各级人民代表大会,通过人民代表来监督一府两院的工作,并系统地建立民众的利益表达组织。

应该说,国家最高决策者关注到了这场有关信访制度何去何从的争论,但这些争论已超越了他们为化解信访洪峰这一实用主义底线。因此,在“搁置争议、规范为主”的原则下,国务院在2005年1月5日通过了新的《信访条例》。