省直管县财政体制改革、县域经济增长与财政解困

2013-08-24贾俊雪张永杰

贾俊雪,张永杰,郭 婧

(1.中国人民大学 中国财政金融政策研究中心,北京100872;2.江苏省盐城政府办,江苏盐城224005)

一、引言

“郡县治,天下安”。自秦代推行郡县制以来,县级政权一直是我国历朝历代国家政权的基础,在整个国家的长治久安中扮演着极其重要的角色。新中国成立特别是改革开放以来,我国县域经济获得了良好发展,先后涌现出包括“苏南模式”在内的一批成功发展模式,为我国国民经济的持续快速增长奠定了良好基础。但20世纪90年代中期以来,我国县域经济发展也出现了许多新问题、面临着前所未有的严峻挑战,突出表现在经济增长乏力,地区间发展严重失衡,县乡基层政府普遍财力匮乏、负债严重,关乎国计民生的基础教育、医疗卫生和农村基础设施等基本公共服务水平低下,成为制约我国经济社会长期可持续发展的主要“瓶颈”[1-3]。

针对县域经济发展存在的问题和困难,我国政府推行了一系列改革措施,其中以省直管县财政体制改革的影响最为深远。我国地方政府采取的是4级政府架构即省、地市、县和乡镇政府。根据《预算法》规定,一级政权一级财政,上级政府直接负责下级政府的财政收支责任划分、财政转移支付与预算资金调度等。因此,县级政府主要采取的是地市管县财政体制。2002年以来,我国在部分省区推行了以减少财政管理级次、扩大县级财政管理权限为核心特点的省直管县财政体制改革,将县级政府的财政收支责任划分、转移支付分配和预算资金调度,完全交由省级财政直接负责。2009年6月,财政部印发了《关于推进省直接管理县财政改革的意见》,进一步明确提出,要在2012年底前力争除民族自治地区外全面推行省直管县财政体制。①关于我国省直管县财政管理体制改革的详细介绍,请参阅李萍(2010)[4]。那么,迄今已推行近10年之久的省直管县财政体制改革是在促进我国县域经济发展、实现县乡财政解困中是否发挥了应有作用?与其他制度改革是否保持了很好的目标兼容和激励相容性?显然,这些问题的澄清将有助于更好地评价我国省直管县财政体制改革成效,为进一步完善省直管县财政体制及其配套制度改革提供科学依据。

事实上,省直管县财政体制改革自推行以来就一直备受国内学术界的关注。例如,贾康、白景明(2002)指出,由于我国政府级次过多,大大降低了在分税制框架下将税种在各级政府之间进行重新划分和调整的可行性,通过财权重新划分实现县乡财政解困的政策空间非常有限,而推行省直管县财政体制改革有助于提高财政资金使用效率、降低行政成本进而更好地实现县乡财政解困。[1]王小龙(2006)则认为,减少财政级次虽然在一定程度上有助于县乡财政解困,但会扭曲政府改革的总体目标,带来的社会成本过高,因而主张通过横向政府合并来破解县乡财政困境。[5]贾俊雪、郭庆旺、宁静(2011)基于我国县级面板数据的实证研究发现,省直管县财政体制改革在促进县乡财政解困方面并没有取得明显成效,县乡财政解困的根本还在于优化财政收支责任安排。[2]

不过,令人遗憾的是,上述研究还存在一些明显不足,突出表现在如下两个方面:(1)已有研究主要关注的是省直管县财政体制改革在促进县乡财政解困中的作用,完全忽略了这一制度改革对县域经济增长的影响。我国省直管县财政体制改革的目标并非简单定位于短期内的财政解困,而是致力于增强县市自主发展能力、促进县域经济持续快速增长,在增长中实现财政解困[6]。这就意味着,在评价省直管县财政体制改革成效时,决不能忽视其对县域经济增长的影响。(2)更为重要的是,目前学术界还普遍缺乏就影响省直管县财政体制改革成效的制度约束进行深入研究。省直管县财政体制改革是我国省以下财政体制的一次探索性实践创新,但并没有从根本上改变1994年分税制改革以来所形成的财力层层集中、事权逐级下放的省以下财政收支责任安排的总体格局[2]。另一方面,20世纪90年代中期以来我国在县级政府层面上实施了以“撤乡并镇”为主要措施的政府机构改革。这些都势必会对省直管县财政体制改革成效产生重要影响,因而我们并不能单纯、孤立地看待省直管县财政体制改革,应将其纳入到省以下财政分权化改革和政府机构改革的总体框架内加以综合考察。

本文试图弥补上述缺陷,对此类文献做出有益补充。具体而言,本文以我国1997—2005年间县级面板数据为基础,利用处置效应模型(treat-ment effect model)全面考察省直管县财政体制改革在促进县域经济增长、实现县级财政解困中发挥的作用,以期对省直管县财政体制改革成效进行全面评价;然后,利用动态面板数据模型考察政府间财政收支责任安排和政府机构改革对省直管县财政体制改革经济增长和财政解困效应的影响,探究制约我国省直管县财政体制改革成效的制度约束。

二、计量模型设定

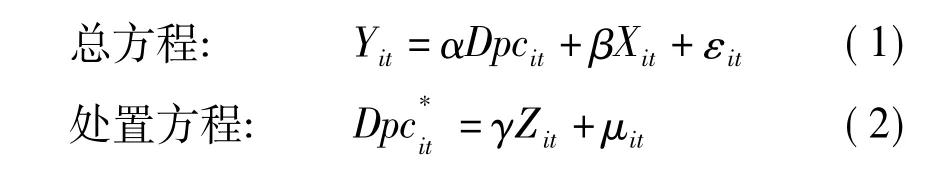

考虑到省直管县财政体制改革具有较为典型的政策实验性质,可能存在样本选择效应,因此,我们利用处置效应模型来考察省直管县财政体制改革在促进县域经济增长和财政解困中的作用。具体而言,我们构建如下形式的处置效应模型:

其中,方程(1)为总方程,方程(2)为处置方程。εit和μit为误差项,遵循均值为零,协方差为的正态分布,其中λ=ρσ刻画了总方程和处置方程误差项的相关性。

对于总方程,我们分别以县级实际人均GDP增长率和财政困难程度作为被解释变量Yit。由于缺乏实际人均GDP的数据,我们利用县级人口和省份商品价格指数将县级GDP折算成1978年为基期的人均实际值。对于财政困难程度,目前学术界和实际部门主要以可支配财力(包括本级财力、税收返还和财政转移支付)作为县级财政困难程度的评判指标,但因包含了财政转移支付而无法真实地反映出县级政府自有财力状况,而且财政解困的根本目标也不应简单地定位于可支配财力意义上的财政状况改善,更为重要的是要增强县级政府财政自给能力。因此,贾俊雪、郭庆旺、宁静(2011)主张利用县本级财政收入与财政支出的比值来刻画县级财政困难程度。[2]不过,值得注意的是,税收返还具有很大特殊性,其实质上是地方固有财力在形式上的变更,即中央把地方自有财力集中后再部分返还给地方,并且具有很好的确定性,因而将其完全排除在外并不能真实、准确地反映出地方自有财力状况。为此,本文采用(县本级财政收入+税收返还)/县本级财政支出来度量县级财政困难程度。这一指标值越小意味着县级财政自给能力越差,财政困难程度越高。Dpcit为本文核心解释变量——省直管县财政体制哑变量(即采取省直管县财政体制的县级政府赋值为1,否则赋值为0)。Xit为控制变量,主要包括:(1)财政收支分权,用以全面考察财政分权对经济增长的影响[7]。①借鉴已有文献的普遍做法[7-8],我们分别利用人均县级财政收入(支出)/(人均中央财政收入(支出)+人均省份本级财政收入(支出)+人均地市本级财政收入(支出)+人均县级财政收入(支出))来测度县级财政收入分权(支出分权)水平。此外,鉴于我国县级财政管理体制并不完全相同,存在着两种模式即省直管县财政管理体制和地市管县财政管理体制。对于实行省直管县财政管理体制的县级政府,财政收支责任划分等方面完全由省级财政管理,因此我们在计算财政收支分权水平时,将人均地市本级财政收支均赋值为0。(2)万人拥有乡镇数量和财政供养人口比重(即财政供养人口占总人口比重),用以考察以“撤乡并镇”为主要措施的政府精简机构改革的影响。(3)实际人均GDP(取自然对数)和第一产业增加值占GDP的比重,用以捕捉经济发展水平和产业结构变化的影响。(4)滞后1期因变量,用以捕捉县域经济增长和财政困难可能存在的路径依赖问题。

就处置方程而言,被解释变量Dpc*it是一个非观测变量,刻画了省直管县财政体制哑变量Dpcit的形成,满足:Dpc*it>0时,Dpcit=1;否则,Dpcit=0。Zit是影响省直管县财政体制改革决策的一组变量。上级主管部门在选择省直管县财政体制改革试点单位时显然具有一定的目的性和针对性,通常会综合考虑县级政府经济、社会和财政状况等各方面因素。因此,我们考虑如下变量:(1)实际人均GDP(取自然对数)和第一产业增加值占GDP的比重以捕捉经济发展水平和产业结构的影响;(2)人口数和辖区面积以捕捉人口和辖区规模的影响;(3)万人拥有乡镇数量以捕捉“撤乡并镇”改革的影响;(4)农业税率(即农业税收入与第一产业增加值的比值)和财政困难程度,用于捕捉农村税费改革和财政状况的影响。①2000年,安徽省首先进行了农村税费改革试点,2003年,农村税费改革在全国范围内展开,2004年开始的农业税减免试点,直至2006年正式取消农业税则是农村税费改革的深化。关于农村税费改革的详细介绍,请参见谢旭人(2008)[6]。

三、数据描述

本文使用的是全国县级面板数据,数据主要来源于《全国地市县财政统计资料》。该数据集涵盖了全国31个省、自治区和直辖市2800多个县、县级市和市辖区1993-2005年间的经济和财政统计数据。但该数据集缺少1997年以前的GDP数据,因此我们选取的样本期为1997-2005年间。由于数据问题,我们没有考虑西藏自治区的情况。鉴于市辖区与县和县级市的可比性较差,因此我们没有考虑市辖区[9-10]。此外,在样本期内,我国县级政府的行政区划发生了较大变化。为此,我们以2005年的行政区划为标准剔除那些业已变更为市辖区的县和县级市,并依据各地区行政区划沿革资料,对各个县和县级市的行政隶属关系进行了调整。同时,我们还依据《中国区域经济统计年鉴》和各省《统计年鉴》补充了辖区面积、人口和乡镇数量等数据。最终,我们使用的是全国30个省、自治区和直辖市1938个县和县级市1997-2005年间的非平衡面板数据。表1给出主要经济变量的统计描述。

表1 主要经济变量的统计描述

由表1可知,实际人均GDP增长率的样本均值为11.35%,表明我国县域经济增长较快,但也存在较为严重的增长失衡问题,体现在标准差为15.14,最大值为575.1%,最小值仅为 -72.2%。我国县本级财政收入加税收返还与财政支出比值的样本均值为56.3%,表明县级政府普遍存在较为突出的财政困难——即便是考虑了税收返还因素,自有财力也仅能支撑不到60%的支出事务。此外,由标准差以及最大值和最小值可以看出,我国县级财政状况存在非常明显的差异(标准差为30.44%,最小值为1.39%,最大值为618.1%)。

2002年以来,我国在部分省区推行了省直管县财政体制改革。截止到2005年,浙江、安徽和湖北等9省区的全部县级政府以及河北等4省份的部分县级政府实行了省直管县财政体制。②需要指出的是,浙江省自建国以来就一直采取的是省直管县财政体制。此外,北京等四个直辖市所属的县级政府、海南省海口市和三亚市以外的县级政府以及河南省济源市、湖南省仙桃市、天门市、潜江市、神农架林区和新疆自治区石河子市采取的是省直辖行政管理体制,因而一直属于省直管县财政体制。这样,我们总共有1388个样本点属于省直管县财政体制这种情况,反映在省直管县财政体制哑变量的样本均值为0.08。此外,样本期内,我国县级政府的财政收支分权存在明显不匹配:县级政府承担了34.9%的支出事务,但拥有的收入份额仅为18.1%。万人拥有的乡镇数量平均为0.612,财政供养人口比重为3.3%,标准差分别为0.67和1.6%,表明我国县级政府拥有的乡镇数量和财政供养人口规模存在较为明显的差异。

四、实证结果

表2给出省直管县财政体制改革对县域经济增长和财政困难的影响结果。为了尽可能避免其他解释变量可能存在的内生性问题,对总方程中的其他解释变量以及处置方程中的所有解释变量,我们均取滞后1期。

表2 省直管县体制、经济增长与财政解困的处置效应模型估算结果

由表2中的似然比检验可知,无论是经济增长方程还是财政困难方程,我们至少在10%的置信水平上可以拒绝总方程与处置方程残差项不相关的原假设,表明省直管县财政体制改革存在显著的样本选择效应,因而使用处置效应模型总体上是合适的。而且,两种情况下的处置方程估算结果非常相似。由这些估算结果可以清晰地看出,我国政府在选择省直管县财政体制改革试点单位时,总体上较为全面地考虑了县级政府的经济、社会、行政和财政状况等因素。那些经济发展水平较好、人口规模较大、乡镇数量较多而农业税费负担较重的县级地方政府更容易成为改革试点单位,而财政状况较好、财政供养人口规模较小和辖区面积较大的县级政府则更容易被排除在外,体现在实际人均GDP、人口规模、万人拥有乡镇数量和农业税率在处置方程中的回归系数显著为正,辖区面积、财政供养人口比重和财政自给能力的回归系数则显著为负。

省直管县财政体制哑变量在经济增长和财政困难总方程中的回归系数分别为负值和正值且具有很好的统计显著性,表明省直管县财政体制改革对我国县域经济增长具有显著的抑制作用,但有助于提高县级财政自给能力,更好地实现财政解困。究其原因,可能在于省直管县财政体制改革改变了以前县级财政由地市级财政负责的做法,不仅有助于避免地市级财政截留、挤占县级财政资金以及对县级财政的不恰当集中[6],也有助于增强财政激励,促使县级政府提高税收征管努力,因而在促进县级财政解困方面发挥了积极作用,但税收征管力度的提高对县域经济增长也产生了明显的抑制作用。显然,这与我国省直管县财政体制改革的初衷相违背——省直管县财政体制改革的根本目标在于通过扩大县级财政管理权限,增强县级政府自主发展能力、促进县域经济持续快速增长,进而有效破解县乡财政困境。换言之,省直管县财政体制改革的目标并非简单地定位于短期内的财政解困,而是要更好地实现县域经济的良性健康发展。因此,在今后的省直管县财政体制改革中,我国政府应积极总结经验教训,进一步完善相关措施以更好地促进县级政府转变职能、优化支出结构,培育经济增长点,扩大税基、涵养税源,在经济增长中有效实现财政解困。

此外,如表2所示,我国县域经济增长存在明显的路径依赖和收敛性,体现在滞后1期经济增长率和实际人均GDP在增长总方程中的回归系数分别为正值和负值且具有很好的统计显著性。财政收支分权对经济增长具有明显的非对称影响:收入分权具有显著的抑制作用,支出分权则具有显著的促进作用。这与基于省份数据的研究结论存在一定偏差[7],表明财政分权对经济增长的影响存在较明显的跨政府级次差异。万人拥有乡镇数量和第一产业增加值比重的回归系数均显著为负,不利于县域经济增长,这比较符合我们的直观预期。财政供养人口规模增加对县域经济增长具有显著的促进作用,这多少有些令人吃惊。原因很可能在于县级财政供养人口是由上级政府甚至是中央政府严格控制,且近年来我国进行了力度较大的行政和事业单位改革,使得样本期内县级财政供养人口规模并未出明显增长,但承担的经济管理事务大幅增加,从而呈现出明显的规模经济效应。另一方面,县级财政困难同样存在路径依赖问题。财政收支分权有助于增强县级财政自给能力,但支出分权的影响很弱。乡镇数量和财政供养人口增加加重了财政负担,不利于财政解困,落后的产业结构同样不利于财政解困。上述结果总体上与已有研究结论保持了较好一致性[2]。

五、进一步分析

前文分析表明,我国省直管县财政体制改革在促进县域经济自主发展中并未充分发挥作用。紧接的问题是,什么因素制约了省直管县财政体制改革积极作用的发挥?省直管县财政体制改革是否与其他制度改革保持了很好的激励相容性?省直管县财政体制改革是我国省以下财政体制的一次探索性实践创新,但并没有从根本上改变1994年分税制改革以来形成的财力层层集中、事权逐级下放的省以下财政收支责任安排的总体格局。另一方面,20世纪90年代中期以来我国积极推行了以“撤乡并镇”为主要措施的政府机构改革,而正如王小龙(2006)指出的,财政体制改革应与政府改革保持很好的目标兼容和激励相容性[5]。这些都意味着我们不能单纯、孤立地看待省直管县财政体制改革,而应充分考虑到其与省以下财政分权化改革和政府机构改革的相互影响。因此,本节进一步探究财政收支分权和政府机构改革对省直管县财政体制改革成效的制约影响。

具体而言,我们构建如下形式的动态面板数据模型:

其中,Yit为因变量,含义与上文相同。Yit-j为因变量滞后项,M为最大滞后阶数。DcGrit为财政收支分权和政府机构改革变量包括万人拥有乡镇数量和财政供养人口比重。进一步,我们引入省直管县财政体制哑变量Dpcit与DcGrit二者的乘积项Dpcit×DcGrit以捕捉财政收支分权和政府机构改革对省直管县财政体制改革成效的制约影响,这也是本文最为关心的。Xit为其他控制变量包括实际人均GDP和第一产业增加值比重。ηi为个体固定效应,用以捕捉地理环境、要素禀赋等地区异质因素的影响,ηt为时间固定效应,用以捕捉一些共同冲击如国家宏观政策变化的影响,νit为误差项。

为了更好地解决内生性问题,我们采用Arellano 和 Bover(1995)[11]以 及 Blundell 和 Bond(1998)[12]提出的系统GMM进行估算。模型包含了滞后1期因变量、当期和滞后1期的解释变量。在模型3b中将财政收支分权和财政供养人口比重设定为内生变量,在模型4b中将财政收支分权、财政供养人口比重、第一产业增加值比重设为内生变量。为了便于对比,我们也在模型3a和4a中将所有解释变量均设定为外生变量。表3给出具体的系统GMM估算结果。①由于引入了交互项,这里的估算结果与前文并具有可比性。关于这方面的详细介绍,请参阅Wooldridge(2003)[13]。

表3 财政分权、政府机构改革对省直管县财政体制改革成效的影响

由Arellano-Bond 1阶和2阶自相关检验可知,各模型残差序列均存在显著的1阶自相关,但不存在显著的2阶自相关。进一步,由Hansen过度识别检验可以看出,各模型构造的工具变量较为有效。不过,需要注意的是,由于相对于样本量而言,我们构造的工具变量数目较多,这会造成自由度的较大损失,从而在一定程度上弱化Hansen检验结果,使之缺乏足够可信度。Bond(2002)指出由于存在内生性,因变量滞后1期影响系数的OLS回归会产生向上偏差,而基于去均值变换的组内估算则会产生向下偏差。这意味着因变量滞后1期影响系数的真实值应介于组内估算和OLS估算之间。以此为标准,可以看出模型3a和4a的估算结果相对较差,意味着我们并不能将所有解释变量都视为严格的外生变量。①经济增长方程中滞后1期因变量的OLS和组内回归系数分别为-0.004和-0.025,财政困难方程中滞后1期因变量的OLS和组内回归系数分别为0.837和0.755

由表3可知,财政收支分权对省直管县财政体制改革的经济增长效应具有较为明显的非对称性影响:赋予县级政府更大的收入自主权有助于遏制省直管县财政体制改革对县域经济增长的不利影响,体现在收入分权与省直管县财政体制哑变量二者乘积项在模型3b中的回归系数显著为正,支出分权则不具有什么显著影响。万人拥有乡镇数量与省直管县财政体制哑变量二者乘积项在经济增长方程中的回归系数显著为正,财政供养人口比重与省直管县财政体制哑变量二者乘积项的滞后1期的回归系数也显著为正,意味着以“撤乡并镇”为主要措施的政府精简机构改革总体上加剧了省直管县财政体制改革对县域经济增长的抑制作用。此外,由模型4b的估算结果可以看出,财政收支分权对省直管县财政体制改革的财政解困效应并没有什么显著影响。不过,支出分权对省直管县财政体制改革的财政解困效应具有显著的滞后弱化作用,收入分权则具有显著的滞后促进作用。与我们的直观预期相符,财政供养人口规模增加显著遏制了省直管县财政体制改革在促进县级财政解困中的积极作用。

六、结论及政策建议

省直管县财政体制改革是1994年分税制改革以来我国省以下财政体制的一次探索性实践创新,但令人遗憾的是,迄今为止,国内学术界尚缺乏对其成效的全面评价。为了弥补这一缺陷,本文以我国1997—2005年间县级面板数据为基础,利用处置效应模型考察了省直管县财政体制改革在促进县域经济增长、实现县级财政解困中的作用,然后借助动态面板数据模型考察了财政收支分权和政府机构改革对省直管县财政体制改革经济增长和财政解困效应的影响,探究制约我国省直管县财政体制改革成效的制度约束。

研究表明,省直管县财政体制改革有助于增强县级财政自给能力、实现县级财政解困,但也显著抑制了县域经济增长,这与我国省直管县财政体制改革致力于增强县域经济自主发展能力的根本目标相违背。进一步的研究还表明,财政收支分权和政府机构改革对省直管县财政体制改革成效具有重要影响:赋予县级政府更大的收入自主权总体上有助于更好地发挥省直管县财政体制改革在促进县域经济增长和财政解困中的积极作用,以“撤乡并镇”为主要措施的政府精简机构改革则加剧了省直管县财政体制改革对县域经济增长的抑制作用,但在一定程度上有助于增强省直管县财政体制改革在实现财政解困中的积极作用。

上述结论对于进一步完善我国省直管县财政体制改革、增强我国县域经济自主发展能力具有重要意义。我们从中可得到如下三方面的政策建议。第一,为了更好地发挥省直管县财政体制改革在促进县域经济增长、实现财政解困中的积极作用,我国政府应积极总结经验教训,进一步完善相关措施,更好地促进县级政府转变职能、优化支出结构,培育经济增长点,在经济增长中有效实现财政解困。第二,应进一步优化中央与地方特别是省以下各级政府的财政收支责任划分,赋予县级政府更大的收入自主权,减少事权,形成一个财权与事权更加匹配的分权格局,这有利于更好地发挥省直管县财政体制改革的积极作用。第三,中央政府应进一步审视近年来以“撤乡并镇”为主要措施的政府机构改革中存在的问题,避免各种形式主义,切实采取有效措施解决改革中出现的问题,确保政府机构改革与省直管县财政体制改革目标兼容和激励相容。 医药企业提升出口竞争力的“制胜法宝”,尤其对于中药企业而言,关键还在于加快产业规模化和集约化发展,加强企业合作创新,提升企业自身的技术创新水平。我国专利保护强度的改善对促进成品药和医疗器械的进口贸易有积极作用,而原料药进口贸易的发展则主要得益于我国人均医疗支出的增加。此外,进口关税减让对我国化学制剂和生物生化制品进口贸易产生了一定负面影响。

[1] Smith P J.Are Weak PatentRights a Barrier to U.S.Export? [J].Journal of International Economics,1999(48):151-177.

[2]Frink C,C A Primo Braga.How Stronger Protection of Intellectual Property Rights Affects International Trade Flows,in C Frink and K E Maskus(eds.)[A].Intellectual Property and Development:Lessons from Recent Economic Research[C].Washington,DC:The World Bank/Oxford University Press,2005.

[3]王苍峰,王恬.关税减让对就业的影响:理论分析及对中国数据的实证检验[J].经济评论,2010(3):83-84.

[4]Griliches,Lichtenbeg.Inter-Industry Technology Flows and Productivity Growth:A Reexamination[J].Review of Economics and Statistics,1984(66):324-329.

[5]许春明,单晓光.中国知识产权保护强度指标体系的构建及验证[J].科学学研究,2008(4):715-723.

[6]Rod Falvey,Neil Foster.The Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer and Economic Growth:Theory and Evidence[EB/OL].UNIDO,2006.

[7]网上人大.我国出口退税政策研究[EB/OL].http://www.cmr.com.cn/plus/view.php?aid=5069.

[8]王恬.关税减让对我国制造业行业生产率的影响[J].国际商务—对外经济贸易大学学报,2009(3):70-74.

[9]陈超,姚利民.制造业单位劳动成本的国际比较及其对出口和福利的影响[J].世界经济研究,2007(6):24-29.