中国实施电子航海战略的对策和建议

2013-08-20天津海事局大连航标处崔玉亮

天津海事局大连航标处 崔玉亮

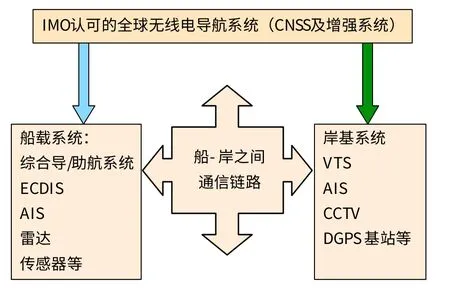

航海技术的快速发展和现代电子技术在航海上的广泛应用极大地改变了原有的航海模式和观念。现代助航新技术的不断涌现为航海者提供了丰富有效的助航手段,但不同助航系统的相互独立和难以兼容,不仅增加了航海者的负担,更使各种助航系统的助航效能大打折扣。为了更好地适应现代航海技术的发展,确保航行安全,防止海洋污染,国际海事组织(IMO)于2005年采纳了国际航标协会(IALA)提出的关于 e-Navigation的概念,并于2008年批准了制定和实施电子航海战略。图1为IMO 制定的e-Navigation战略实施路线图。

图1 IMO制定的e-Navigation战略实施路线图

一、e-Navigation的概念和组成部分

e-Navigation是在已明确用户需求的基础上提出的,是现代航海系统协调化的结果。IMO对e-Navigation的定义为:通过电子的方式,在船上和岸上收集、综合和显示航海信息,以增强船舶泊位到泊位的全程航行能力,增强相应的海上服务、安全和保安能力以及海洋环境保护能力。e-Navigation被普遍认为具有渐进性和动态性,可以被视为一种理念。无须对e-Navigation中的“e”特别定义,国际上通常认可其代表“electronic(电子的)”或者“enhanced(加强的)”。实际上,“e”除了上面两项外,“efficient(有效地)”“ essential(基本的)”“extraordinary(特别的)”也被广为接受,不宜将其简单理解为电子航海的范畴。

在e-Navigation发展初期,其概念就已经明确了包括三个关键部分:一是航行水域电子海图(ENC)的覆盖;二是完善的电子定位、导航及授时系统(带有冗余);三是通信链路的连接。这三个部分被认为是至关重要的,其主要功能就是实现船-船、船-岸和岸-岸之间信息的相互沟通,以达到实现船舶安全、经济航行和环境保护的最终目标。图2是IALA的e-Navigation委员会提出的关于e-Navigation的初步框架结构。[1]

图2 IALA提出的e-Navigation系统结构简图

二、我国e-Navigation的发展现状

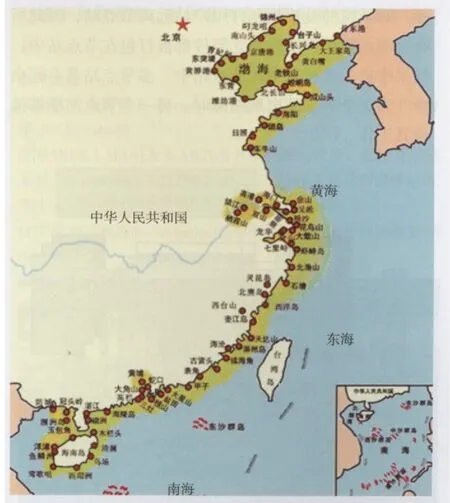

我国在e-Navigation方面的发展始于20世纪90年代初数字航标计划的提出,经过20多年的发展,中国数字航标已颇具规模。截至1999年完成了20座覆盖中国沿海的RBN/DGPS台站建设,实现了中国沿海DGPS信号的全覆盖,对重点交通繁忙水域实现了最多达五重的信号覆盖,如图3所示。中国于2002年起开始船舶自动识别系统(AIS)岸基网络的建设,截止到目前已建成覆盖中国所有沿海水域和内河四级以上高等级航道水域的岸基网络。沿海水域共建成了1个国家级AIS管理中心、3个海区管理中心、19个辖区管理中心和121座基站,内河方面共建成5大水系、17个辖区中心及179座基站,如图4所示。AIS岸基系统沿海覆盖率达到99.97%以上,系统可用性达到99.95%以上,实现了全沿海覆盖,交通流密集水域、重点水域和复杂水域多重覆盖。最近几年我国在重点水域先后建设完成了航标遥测遥控系统。通过RBN/DGPS台站、AIS岸基服务系统和航标遥测遥控系统为用户提供较完善的数字导航服务。2007年,我国开始研究制定2010年至2020年中国沿海航标发展规划,对中国沿海的航行条件和航标效能进行了系统调查和评估,包括船舶交通流量统计、发生事故调查统计、习惯航路调查统计和现有助航效能分析等。航标发展规划为e-Navigation的整体规划和发展提供了强有力保证,以促进海事信息系统、航测信息系统、中国船舶报告系统、全球海上遇险与安全系统(GMDSS)、RBN/DGPS、AIS、船舶交通服务(VTS)、航标遥测遥控系统等综合助航系统协调发展。

图3 中国RBN/DGPS系统台站分布图

三、国外e-Navigation的发展现状

图4 中国沿海及长江沿岸AIS系统基站分布图

很多国家在e-Navigation概念提出的初期就已经开始了e-Navigation的尝试和探索,经过几年的不断发展和完善,一些国家在实践的基础上不断具体化,形成了符合本国航运要求的e-Navigation系统。如波兰的航标综合管理、监控和信息系统是将航标系统(灯塔、浮标、导标灯等)、差分GPS系统(IALA DGPS、RTK)、岸基AIS系统(基站网络和服务器)、闭路电视(CCTV)等整合到 “波兰单一窗口”平台上,以开放资源软件为基础,置于一个运行Linux操作系统的服务器上,用户接口(界面)是网络浏览器,通过已有的通信协议和链路来完成海上安全与保安的信息交换任务。此套系统的最大特点是可以充分利用已有的船舶交通服务系统(VTS)、自动识别系统(AIS基站)、CCTV、气象传感器、发射设施和通信链路等,以较小的经济代价实现e-Navigation的目的。[2]439-446

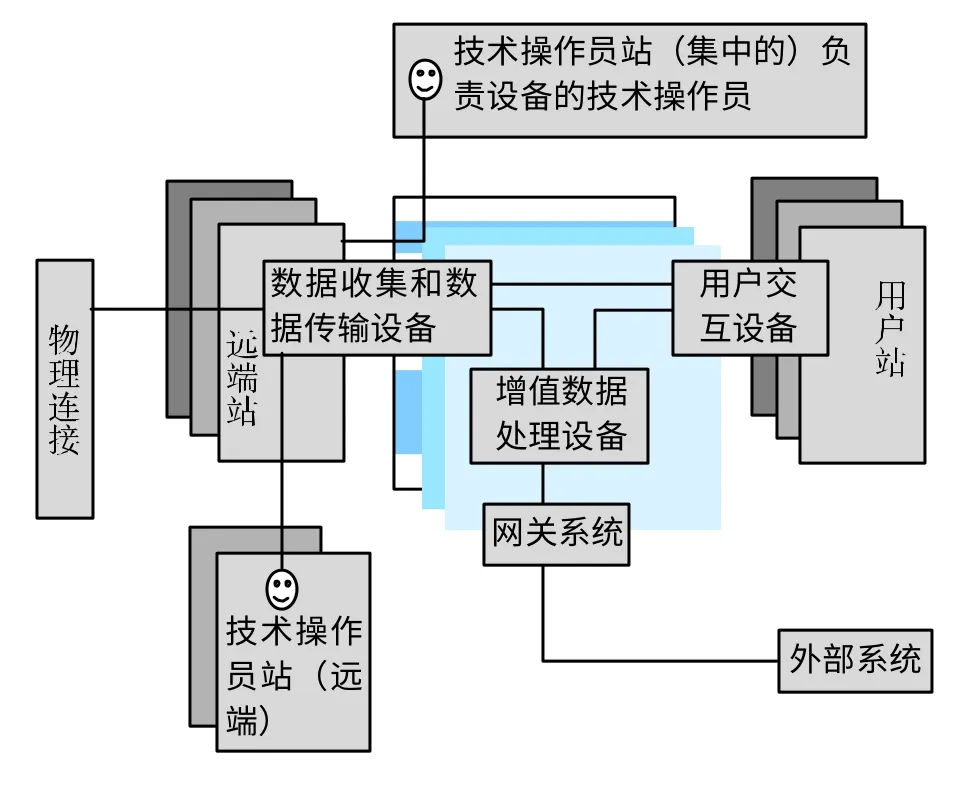

再如,德国的岸基e-Navigation系统是一个整合了所有航标(包括VTS)的一体化系统。德国航道航运局通过替换VTS系统、更新视觉航标遥控装置、扩展数据网络、建造新的节点、改造远端站的基础设施、扩大VHF和DSC的信号作用范围、增加新的雷达传感器、启用AIS等措施建立了一个e-Navigation岸基系统,如图5所示。远程站的数据收集和数据传输设备部件(传感器、天线和通讯设备)必须靠近航道,用户站(VTS中心、引航站)可以按照工作者的要求放置。对系统的设想是允许用户站远离节点站,因此所有远端站和用户站的独立部件都被打包在节点站中,技术维护人员也集中在节点站中。多节点站具有冗余性,当一个节点站出现故障时,另一个节点站能够接替其工作。[2]471-480

图5 德国e-Navigation岸基系统一般布局方案

四、e-Navigation对我国助航保障工作的影响

我国助航保障机构主要是海事局所属的航海保障部门,工作主要涉及管理沿海航标(包括灯塔、灯桩、浮标、导标、无线电导航设施等)和水上通信安全,管理海区港口航道测绘并组织编印相关航海图书资料,归口管理交通行业测绘工作,组织、协调和指导水上搜寻救助,负责中国海上搜救中心的日常工作。[3]e-Navigation战略的实施对我国沿海助航保障体系建设起到了积极的促进作用:

(1)通过e-Navigation这样一种优化、集中的通信方式,助航保障部门和航海者之间建立起了一种便捷、有效的通信机制,助航保障部门可以为航海者提供全面、细致、实时的动、静态航海信息,航海者则向助航保障部门提供海上安全航行信息。

(2)助航保障部门全天不间断收集、整合、分析各类航海信息和气象数据,并实时发布给航海者,实现了信息和资源最大范围内的共享,充分发挥了助航、导航设施的功能,实现了助航服务的全天化、实时化和立体化。

(3)助航保障部门通过船舶交通流量统计、习惯航路统计等统计分析结果为航海者提供更加科学、安全和更具操作性的航行指导意见,最大程度地降低了航行风险。

(4)当发生海上事故时,助航保障部门为航海者提供及时、有效的技术和信息保障服务,更好地组织、协调和指导水上救助工作,将人命和财产损失降到最低。

e-Navigation战略的实施不仅提升了我国助航保障能力,同时也对航海保障部门提出更高的要求:

(1)e-Navigation战略目标的最终实现,需要助航保障部门提供完善的岸基服务系统和稳定可靠的通信链路。岸基系统可以通过新建基站、更新设备、加强技术人员培训等方式加以完善,但是通信链路的稳定可靠受诸多因素影响,如电源系统、设备质量、强电磁干扰等,这些问题不仅影响了正常的航行通信,更增加了运行的成本。

(2)信息最大范围的共享需要发布者和接收者都遵循统一的信息格式和标准,现在的助航系统大多具有一套独立的信息格式和标准,致使接收者的信息量不断叠加,很容易造成航海者的信息过载,这就要求助航保障部门必须制定一套统一的信息格式和标准以实现信息兼容。

五、中国实施e-Navigation战略的对策和建议

e-Navigation战略的付诸实施已经对船舶安全航行、船舶交通管理和航海保障工作等起到了积极推动作用,中国作为IMO的A类理事国和当今公认的航运大国,需要积极应对e-Navigation的快速发展,为此建议做好以下三个方面:

(一)加强对e-Navigation战略的研究

目前,IMO对e-Navigation战略中的用户需求分析、缺口分析、成本效益和风险分析等要素已经形成较清晰的结论,我国应当根据自身的航运现状和管理要求,研究IMO对e-Navigation界定的体系结构和要素,通过成本效益分析和风险分析等手段,为我国参与国际海事重大发展提供决策依据,积极推动我国e-Navigation战略的实施。

(二)加大助航信息系统的整合力度

IMO从一开始希望e-Navigation以“用户需求为导向”,但是目前e-Navigation的战略发展和实施大多是从技术角度来考虑的。也就是说大多数战略都是技术力量推动的,而助航信息系统是除了人为因素和政治因素之外对e-Navigation影响最大的因素。要想真正实现e-Navigation的战略目标,需要对现有的信息助航系统,如VTS岸基服务、雷达/ARPA(自动雷达标绘仪)、ECDIS(电子海图显示和信息系统)、AIS、GNSS和INS(惯性导航系统)等进行整合。这种整合不仅要包括信息的精确度、信息显示技术、信息的有效性和关联性、软件和硬件的型号、模型及升级服务、不同设备厂商的互操作性等方面,而且要积极参与IMO对通用技术标准的修改制定工作,比如在e-Navigation环境下ECDIS的标准尚未出台,但是IMO已决定国际航行船舶自2012年7月起应强制配备ECDIS。针对这些标准的整合制定都应当根据自身实际情况积极介入,使我国不仅成为IMO关于e-Navigation战略的参与者,更要成为规则的制定者和倡导者,以谋求我国e-Navigation战略目标的早日实现。

(三)强化对航海者的培训

人的因素始终是实现e-Navigation战略目标的决定性因素,所以加强对航海者的培训就显得尤为重要。《STCW公约》95修正案取消了专职报务员与专职电机员的适任要求,然而,随着船舶自动化和信息化程度的提高,对航海者在信息处理、信息过滤和信息操作等方面的能力要求越来越高。作为中国e-Navigation战略的实施者,海事机构需要将与e-Navigation有关的性能标准、操作规则等收集起来组织培训,在发证的过程中有效考查,确保航海者能够正确有效地解读信息。

[1]张铁军,朱勇强.E-Navigation环境下ECDIS发展研究[J].中国海事,2012(1):46-49.

[2]MAREK L,MAREK D,ARTUR B.航标综合管理、监控及信息系统—e-Navigation可能的组成部分[C]//中华人民共和国海事局.第十七届国际航标协会[IALA]大会论文集.2010.

[3]罗坚.电子航海(e-Navigation)与中国沿海航标[J].中国海事,2008(9):54-57.