论三维金融架构——哲学的人文的历史的与经济社会综合视角的研究

2013-08-16白钦先

白钦先,文 豪

(辽宁大学,辽宁 沈阳110036)

作为一种行为意义上的商业性金融、合作性金融和政策性金融,各自都有着长久的历史和丰富的思想支持;作为一种稳定组织形态层面的商业性金融、合作性金融和政策性金融,则是伴随着近代工商业和商品经济、市场经济的发展而陆续展开的;作为一种具有系统理论支持和制度保障的三维一体金融架构,则是需要我们结合社会经济金融发展的历史从哲学的、人文的、经济的与社会的综合视角来进行系统梳理和集中阐发的。限于篇幅关系,本文只能简要勾勒其框架。

一、三维金融架构之一般

(一)何谓三维金融架构

所谓三维金融架构,是指在现代市场经济体系国家或经济体中,由商业性金融、合作性金融和政策性金融这三种相互联系却有着本质不同的金融组织形态和金融资源配置方式相互影响、相互作用、相互融合所形成的整体系统架构;该架构通过相关的金融组织提供金融服务来配置金融资源,作用于民生福利、经济发展与社会和谐,构成一国社会经济体系中重要的基础性的金融制度安排。

(二)三维金融架构演进的一般逻辑

在一个既存在激烈竞争又要求实现有效合作的世界中,在一个全球化大潮汹涌而民族主义激情洋溢的世界中,在一个社会生产力空前发展而各民族国家之间和经济体内部的经济社会不平等日益扩大的世界中,在一个科学技术空前进步而自然生态和环境遭到空前破坏、金融危机频繁爆发的世界中,各国政府都面临着严峻的挑战——采行合宜的经济金融制度与政策,利用国内和国外两个市场、两种资源,发展本国的经济、保护本国的环境、改善本国的生态,提升本国的国民福利、壮大本国的全球竞争力和影响力。

社会经济发展的一般状况决定着社会人群的利益结构,深刻影响着社会思潮,影响着社会经济主体的价值判断和利益诉求;经济主体在社会经济体系中的地位和他们所接受的价值观念,表现在金融领域,产生不同主体的利益诉求特点;动机不同、行为各异,金融组织发起者的主观目的和社会大环境一起,决定和塑造金融组织的运作行为;行为的结果产生内部的和外部的影响,造成金融组织投资者与金融服务接受者的主体经济社会地位的变化,造成社会公众和政府对金融组织的不同评价和干预方式,影响着金融组织运作的制度规范的变化,形成金融组织运作的新环境;通过对这些外在规范的内化,金融组织生存其中的新环境进一步影响金融组织目标的设定和组织行为的变化,从而形成关于金融体系中各种不同金融组织动态演进的开放性复杂大系统,深刻影响着一国经济社会的演进。三维一体的金融架构正是在这样的演进中逐步形成并完善的。

二、从历史的、哲学的与人文的角度对三维金融架构的考察

(一)对三维金融架构的简要历史考察

构成三维金融整体性大系统的三个要素,不是同时产生的。从现代金融的意义上看,就形成的历史顺序而言,是商业性金融在先,然后是合作性金融,最后是狭义上的政策性金融(宽泛意义上的政策性金融包含中央银行,而且就其功用来说,中央银行是典型的政策性金融;狭义上的政策性金融不包括中央银行)。

自从人类有了货币交换关系,就有了金融行为。作为古巴比伦文明体现的汉谟拉比法典,是迄今发现最早最完整的成文法典,内容就涉及债务和高利贷,有关于借贷行为的明确规范。在中国借贷行为有明确文字记载的年代不晚于西周,因为在《周礼·泉府》之中已经有对于货币借贷行为的明确记录,而且是中国政策性金融的起源。“合作乃人性使然,中国人何独不然?两千多年前,墨子就思索过这个问题,他的结论是“己亦在人中”...同时代的古希腊人也是这样看待人性的。合作思想促成了源远流长、未曾间断的合作史迹。仅以合作金融而论,很早在中国的民间就流行着“合会”的合作形式,形成一种至今扑不灭、压不死的传统”①白 钦先,秦援晋:《“退而更化”:中国合作金融历史演变的哲学思考》,见《财经理论与实践》2007年第6期和《金融评论》2007年11月第3辑。《白钦先经济金融文集(三)》,北京:中国金融出版社,2009年版,第391页。。

现代商业性金融的产生,以1694年英格兰银行的建立为标志。商业性金融,在提升社会整体经济规模的同时,也带来了严重的贫富分化问题。于是,合作性金融起而救弊。典型的合作性金融,于19世纪中后期产生于德国,其标志性事件是1849年雷发巽的农村信用合作社成立,1850年舒尔茨的城市信用合作社的成立;合作性金融强调团体的努力,是对商业性金融所强调的个人主义的反动。政策性金融,伴随着政府通过主动干预促进本国经济发展的自觉意识的提升而产生,并伴随着强调政府对于经济宏观调控功能的现代市场经济的发展而发展,对于像德国和日本这样的追赶型国家的经济社会发展起到了巨大推动作用。1895年普鲁士中央合作银行的成立,1896年日本北海道拓殖银行的建立,是政策性金融产生的标志性事件。政策性金融的作用尤其体现于各国在发展农村金融、中小企业金融和开发性金融的努力;当来自于民间的、底层的、基础的、自助努力的合作性金融,受到来自于政府的、高层的、主动的、自觉推动的政策性金融的支持,二者的有机结合,对德国、法国和日本诸国发展农业、富裕农民、繁荣农村,对美国应对1929-1933年的大萧条,发挥了重要建设性作用;政策性金融和合作性金融的有机结合与协同发力,对二战后各国的经济发展和社会和谐产生了为商业性金融所不可替代的作用。

(二)以英格兰银行的产生为例,对商业性金融的考察

所谓商业性金融,是以利润最大化为目标,向工商企业、家庭、个人和政府等客户提供多样化金融服务的金融组织和金融活动的统称。它覆盖银行、证券、保险、信托、投资、担保等几乎所有金融领域,是存在最为广泛的金融架构,是现代金融交易关系和金融资源配置的主要载体,在一国的金融体系中处于主体性的地位。

商业性金融,具有强烈的趋利性,从现代商业性金融产生之初就是如此。“交易的变化,迫使热那亚商人们由商品贸易转变到货币兑换。他们为了追求利润,不但在许多从事商品贸易的国家里开展此项业务,而更突出的是他们以这种业务为在佛兰德和其他地方的西班牙人的战争需要服务。既然他们在本国无法使用他们的巨额财富于经营和交易以谋利,于是他们乐意将财富拿到西班牙和其他地方去用……替那些用汇款来买卖货物的商人们办理汇兑,从中谋利。为了谋利,这些钱可以在国外任何地方储存一段时期,甚至环行全世界,但归根结底,这种谋利的中心机构还是在其本国。(托马斯·孟:《英国得自对外贸易的财富》)”②P·金德尔伯格:《西欧金融史》,北京,中国金融出版社,1991年,页51。着重号为本文作者所加,以突出强调商业性金融的牟利本质。

英格兰银行的建立极大地促进了私人银行的转型,成为三维金融体系发展中具有标志性意义的重大事件,理由如下:

——英格兰银行的建立,是英国法律制度革新的产物,是银行家们为保护自身利益与政府长期博弈和双方妥协的结果。

英格兰银行建立之前,以金匠为代表的银行家与英国王室曾经有过成功的合作。但是由于英王有时不能够按时归还借款,曾经引发了金融风潮,使大批银行破产倒闭,这导致了银行家对于英国王室的不信任。类似的情况不仅发生在英国,也发生在西班牙等其他君主国。英国“光荣革命”发生后,王室的权力受到议会的严格约束。君主立宪制的确立,使得英国成为当时世界上对民众经济权利保护最成功,因而也是最具经济创新活力的国家。在这样一种对政府的权力建立起了有效法律约束的制度背景下,银行家们才能够通过成立像英格兰银行这样的机构,将资金存入其中而避免被政府强行征用;而政府也得以避免了在需要大额资金时无相应机构可资筹款的尴尬局面。英格兰银行的建立,作为一种组织创新依赖于一定的制度基础,这就是社会对政府权力的有效约束;这对于此后各国经济金融组织和金融工具的创新,都具有重要的示范性意义。无论是在英国最早建立的罗虚戴尔公平先锋社(最早成功运行的合作经济组织),还是德国的雷发巽式的农村信用合作社(最早的合作性金融组织),还是德国的普鲁士中央合作银行(支持合作性金融有效运作的政策性金融组织),都是在一定的法律框架下,在相应的制度空间里,社会经济主体为了保护自身利益、满足社会对金融服务的需要而进行组织创新的产物。

——英格兰银行的建立,充分发挥了金融服务于实体经济的核心功能。

英格兰银行成立之前,金匠垄断着英国的银行业务——他们发出的存款收据(receipts for deposits)作为金匠本票(Goldsmith's notes)可以自由流通。这些英国最初的银行家为存款付息,经营贴现和贷款业务。商业革命的发生,殖民地开拓的热潮,使得社会对贷款的需求高涨。这些金匠不顾法定最高6%利息率的限制,趁机抬高贷款利率,发放高利贷,引起了社会对能够提供廉价资金的金融机构的需求。设立英格兰银行的最初目的:一是帮助政府解决财政危机;二是扩大社会资金供应;三是打破私人银行的货币独占和高利贷盘剥局面;四是压低利率以促进新兴工商业的发展。英格兰银行的建立与运作,压低了当时的市场利率,有效回应了社会对廉价资金的需求,以经济手段有力地打击了当时的高利贷分子,极大地促进了英国工商业的发展。帮助经济主体避免高利贷分子的盘剥,也是合作性金融产生的经济动力,是政策性金融发展的需求拉力。帮助资金需求者以合理的价格获得资金,促进实体经济健康发展和国民福利的提升,是包含商业性金融、合作性金融和政策性金融在内的三维金融体系的主要经济社会功能。

——英格兰银行树立了均衡股东利益和社会道义需要的典范。

英格兰银行的董事会在股东利益和公众利益之间不断寻求协调与平衡,树立了既追求股东利益,又具有良好的社会道义感的银行的典范。这一点对于当前的商业性金融机构的经营尤其具有借鉴意义!正如Charles Wood在为众议院的一个委员会作证时所说,英格兰银行“尽力服务于公众利益,更有甚者,我相信他们从未因考虑自己的私利而动摇”。在为公众利益服务的长期过程中,英格兰银行作为政府的银行、货币发行的银行、银行的银行、宏观调控的银行的功能逐渐发育、清晰和完善①万解秋,贝政新:《中央银行概论》,复旦大学出版社1999年版,第11页。亦可参阅W.M.Acres,The Bank of England from 1694 ~1900,Oxford University Press 1931.。经过一系列的发展演变,英格兰由一家商业银行发展成为英国的中央银行,而中央银行是最为典型的宽泛意义上的政策性金融机构。

早期的商业性金融机构,大多是由私人出资的民间金融机构,多数是地方性的,或者为个人私有,或者是合伙制企业,规模一般不是很大。随着社会经济的发展,商业性金融机构通过市场竞争,实现优胜劣汰。不过相当长的时期内,从地方的、地区的金融机构发展成为全国性的甚至世界性的大银行的只是少数,大多数则保留其地方银行、地区银行的身份,虽然其经营规模已经随着经济成长有了较大的发展。随着金融自由化时代的到来,对于金融机构之间兼并收购的管制放松,导致商业性金融都呈现同类型机构的家数变少而平均规模变大的集中趋势,其中以资本市场为支持的兼并和收购是产生大型金融机构的重要方式,这在奉行自由市场经济原则并长期保持了国家独立的英、美尤其如此。而德国和日本的金融业,则在二战前都具有赶超型国家强调银行和企业紧密结合的特点,形成具有极强侵略扩张性的金融资本,成为了策动战争的重要力量,但两国在二战之后作为战败国经历了金融制度的强制性变革,从具体机构来看有很大变动,战后的发展仍符合机构家数变少、经营规模变大、业务内容复杂化的一般发展趋势。

在商业性金融的发展过程中,一国宏观的经济社会环境,历史文化与法律制度安排,对于金融组织创新的方式具有极大的影响力。商业性金融,在发展过程中选择怎样的外部组织形式和业务制度模式,根本上取决于本地市场对金融服务的需求特点,也受到既有的机构经营习惯的影响,并受到政府法律规范的制约作用。从英国亚当·斯密的强调世界主义和贸易自由的经济放任思想,到德国弗里德里希·李斯特强调民族利益和政府作用的“政治经济学的国民体系”,再到凯恩斯勋爵把货币从笼罩在实体经济的面纱发展到对于实体经济运行发挥重要作用的货币政策,随后弗里德曼的货币主义和理性预期学派对于凯恩斯主义的革命……,在一定阶段居于主流地位的经济金融理论,对于金融业经营思想和监管理念的变化,对规范金融机构和金融市场运行的制度性变革所发挥的支持与引导作用尤其重要。

(三)从哲学与人文的角度对三维金融架构的简要考察

1.商业性金融的理论基础与人性假设前提

商业性金融建立的理论基础是古典自由主义,其人性假设前提是自私自利的经济人,对政府角色的定位是单纯的守夜者。古典自由主义,是由亚当·斯密和大卫·李嘉图等人提出的,以强调个人理性、反对国家干预为特点的自由放任学说;其经典命题是“在每个人追逐私利的同时,也成就了公共利益”。古典自由主义是19世纪英国政府制定经济政策的指导思想。对于行为主体利益最大化的追求,使得现代商业性金融机构的运作机制与市场经济的原则紧密相联,典型的体现自由放任市场经济的特征——寻求自身利益最大化的经济主体,在社会习俗、行业惯例与法律制度的规范下,在一定的经济与技术条件下,以平等身份,通过自由竞争、公平交换的形式来经营货币,主观上追求自身财富,客观上起到了配置金融资源、引导社会经济发展的作用。

主导商业性金融发展的是自由放任的经济思想,是在针对重商主义的斗争中发展起来的,而重商主义的实质是通过政府的权力来干预社会经济的运行。受到中国儒家经济思想的影响,法国古典经济学家魁奈认为君主在行使权力时应遵守“自然秩序”,不要把他们无知的命令强加在财富的生产和流通上。自然秩序,是魁奈所认为的好的经济秩序;而人为的秩序,是重商主义和路易十五所支持的坏的经济秩序①【美】康芒斯:《制度经济学》,北京:商务印书馆,1964年版,第165-167页。。英国人洛克在其名著《政府论》中认为:政府除了保护人民的财产之外,没有其他目的②【英】约翰·洛克:《政府论》,北京:商务印书馆,1964年版,第58页。。魁奈的自然秩序思想和洛克对于政府职能的界定,影响了亚当·斯密。斯密认为“经济人”主观上追求个人利益的努力,通过市场或者社会的自然分工体系这一“看不见的手”,客观上可以造成社会公众利益最大化的结果,因而排斥政府对于经济的干预措施。亚当·斯密系统论述了自由放任的经济思想,他反对重商主义对进出口贸易的限制,并认为任何对商业活动限制的做法都是不可取的,“在可自由而安全地向前努力时,各个人改善自己境遇的自然努力,是一个那么强大的力量,以致没有任何帮助,亦能单独地使社会富裕繁荣,而且还能克服无数的顽强障碍,即妨害其作用的人为的愚蠢法律”③【英】亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),北京:商务印书馆,1974年版,第112、240页。。那里,政府连“监督私人产业,指导私人产业”的责任都无需承担,每个人自由的去追求自己的个人利益,资源就能得到最优的配置,就能实现社会收益最大化。在这种思想指导下,政府的职能受到严格约束,其在经济生活中所起的作用当然有限。这种情况,尤其体现在英国和美国,以及深受英美法系影响的国家和地区。在美国,罗斯福新政之前,经济的自由放任思想一直占主导地位。1902年美国财政部长主张对货币市场予以干预,结果他的说法被认为是官僚自大狂的表现④Milton Friedman and J.Schwarts,A Monetary History of the United States,1867 - 1960,Princeton University Press 1963,pp149-150.。我们必须看到商业性金融的实际运行是受到社会的一般伦理道德规范制约的,因而在缺乏有效金融监管的条件下,一般社会道德的功利化和拜金化将带来商业性金融品质的下降,甚至引发严重的金融危机、经济危机、社会危机。这在美国1929-1933的大萧条,日本的泡沫经济破灭,美国的次债危机中都得到了经典体现。

19世纪后期,来自德国、美国的巨大竞争压力使得英国经济的优势地位逐渐丧失,而贫富不均、环境污染等工业化负面问题的充分暴露,特别是德国国家主义和社会主义学派的经济学所带来的发展成果使得古典自由主义对于经济社会的指导思想开始受到质疑。某种意义上,古典自由主义的主流地位是随着英国全球经济地位的下降而发生动摇和变化的。20世纪80年代以来自由放任精神重新受到推崇,以经济全球化、经济金融化、金融自由化、金融全球化的方式,商业性金融在全球扩展影响力,直到美国金融危机引发了对自由与监管的新反思。

2.合作性金融的理论基础与人性假设前提

合作性金融的理论基础是法国的圣西门、傅立叶与英国的罗伯特·欧文所主张的空想社会主义,基督教社会主义的合作思想,雷发巽(Raiffeisen,1818-1888)和舒尔茨(H·Schulze,1808-1883)的信用合作思想。尼墨学派的季特(Gide,1847-1932)更是创建了“新合作主义”的思想体系①季特醉心傅立叶的学说,又广泛汲取孔德哲学中关于知识连锁的观念、对数学的尊崇和对社会发展规律的相关概念,并将萨伊、巴师夏、穆勒与瓦尔拉斯等人的经济思想与罗虚戴尔合作制度相结合,创立了“新合作主义的”思想体系:建立基于消费者主权说之上的消费合作理论;合作主义的哲学基础——连锁论;调和社会主义与合作主义。参见:张曼茵:《中国近代合作化思想研究(1912-1949)》,上海,上海世纪出版集团,2010年版,第47-48页。。合作性金融的人性前提假设:人是有信仰有道德诉求的社会人,经济生活只是人类谋求道德完善的重要手段,人类应通过政治和道德的发展实现伦理的进步。

最初的合作性金融组织的建立,是为了解决组织成员不能够从商业性金融机构获得贷款的问题;因而,合作性金融强调团体成员互助的努力,强调对于组织成员的道德要求与相互信任,是对商业性金融所强调的个人主义的反动。与商业性金融以利润为导向、追求盈利最大化不同,合作性金融,以满足社员的资金需求为宗旨,强调经济活动的道义性,不以盈利最大化为目的。由于历史、文化、法律等方面的原因,合作性金融机构在不同国家有不同的名称,如合作银行(cooperative bank)、相互银行(mutual bank)、雷发巽银行(Raiffeisen bank)、大众银行(Volksbank)、信用合作社(credit union)等等,但是它们都遵循合作经济的原则。我国金融学者白钦先认为强调弱势群体的“自愿、互信、合作、自治、互助”是合作性金融组织的本质特征:“自愿”是前提,“互信”是基础,“合作”是手段,“自治”是保障,“互助”是目的。

合作性金融,是对一切遵循合作制的原则提供贷款、投资、保险等金融服务的组织和活动的总称,是与商业性金融和政策性金融相对称的一种提供金融服务的方式。合作性金融,是信用合作机构的成员之间基于互相信任,彼此联合起来通过民主管理来相互提供信用的一种金融资源配置方式;合作性金融,严格按照组织章程规定的范围,不以盈利最大化为目的,以优惠的贷款利率或者融资便利,主要服务于合作性金融组织的内部成员,在资金充裕时也会适当满足外部借贷者的需要;合作性、互助性②互 助性不仅表现为利率上的优惠,更表现为贷款的可得性,因为早期的信用合作社成员普遍面临着从商业性金融机构获得金融服务的困。、融资性和有偿性是合作性金融的主要特征。

德国人雷发巽,是世界农村信用合作事业的奠基者。作为地方行政长官的他,在农村从事慈善赈济过程中领悟到培养农民自立精神的重要性。1849年,他在莱茵河地区创办了世界上第一个信用合作社,标志着现代意义上的严格组织化运作的合作性金融的开始。从那时起,合作性金融已经有了160余年的发展历史。雷发巽的信用合作实践受到英国社会改革家威廉·金(William King,1789-1865)和法国基督教社会主义者菲利普·毕舍的合作思想很深的影响。威廉·金从《新约圣经·使徒行传》中领悟到了人类合作的真谛,把合作思想同基督教教义相结合,指出合作社思想是互助,是兄弟般的援助。其方法是通过消费合作社-生产合作社一步步摸索经验、积累资金,最后建立合作公社。而菲利普·毕舍则认为生产合作社具有比起消费合作社更重要的意义,主张把合作运动跟政治进步和道德完善相结合,认为人类应通过政治和道德的发展实现伦理的进步,而合作正是实现伦理进步的革命手段③白钦先,李钧:《中国农村金融“三元结构”制度研究》,北京:中国金融出版社,2009年版,第92-93页。。

雷发巽是虔诚的基督徒,与同时代的舒尔茨强调合作社的自由和效率不同,他组织合作社的理论基础是宗教的博爱主义。他指责舒尔茨对于经济利益的过分追逐,强调合作社的道德结合、团体主义和相互扶助,他1866年撰写的《当做农民救济手段看的信用社》,总结了他带领贫苦农民办理农村合作社的实践经验,集中体现了其合作理念。雷发巽式合作社带有慈善性质和集权思想,主要特点是:

(1)博爱为本,互助为用。组建信用合作社的目的,不仅在于增加社员的物质利益,而且在于提高其道德和精神素养,社员的一切活动要表现出博爱精神。

(2)以道德为基准,强调社员责任。社员入社时无需缴纳股金①德国合作社法公布后,1917年雷发巽式合作社改为要求社员入股,每股50-100马克。,但必须证明自己经济的和道德的信用;社员要承担合作社的无限责任,并有责任义务办理合作社事务。

(3)服务农村,规模适度。在农村一定区域内组建信用社,每个社社员数以1000人左右为宜,社员只能是农民。

(4)强调互信,排斥流动。社员必须相互信任、意气相投,社员的权利不得转让或买卖,合作社不能发行股票及其他债券;社员入社时可以不入股,合作社所需资金由向外借贷或运用社员存款两部分组成;社员所持股份的股息与银行普通利息率相同。

(5)注重生产,优惠社员。社员从信用合作社所借款项必须用于生产方面,将来以生产收入偿还;实行长期低利放款,年息通常3-5厘,放宽期限可长达20年,分期还款,农民于每年农产收获完毕后,酌量偿还。

(6)强调精神,注重合作。合作社的红利及公积金不得分配,红利用于填补合作社所受损失,公积金作为合作社的共同财产,即使是社员退社或合作社解散,也不分配给社员,而用于公益事业和作为合作宣传资金。

(7)民主管理,凸显道义。信用合作社实行民主管理,社员的行动应体现博爱精神,社员有义务办理合作社的一切事宜。合作社管理人员,除了会计外,其他职员一概是义务工作。

(8)强调联合,注重兼业。一切信用社要形成系统的联合,除了信用事业之外,可以经营供销及其他一切农村合作事业。

(9)强调团体主义,注重社际互助。信用合作社属于中央金库领导,各地的合作社都必须直接加盟,地方联合会只相当于中央机关的支部,无行动自由权;各合作社之间有相互交往的义务。

雷发巽式合作社注意到人不仅有追求物质利益的一面,更有追求人性尊严和精神价值的一面,因而在通过金融支持帮助社员发展生产改善经济状况的同时,注重道德激励,鼓励社员团结、互助,节俭储蓄,有利于形成社员的自我约束,凝聚向心力。雷发巽式合作社以信用合作为支持,合作社经营的事业还涉及农村生产资料和消费资料的供给,农牧产品的销售加工,农业机械制造、电气配备和医疗保险等农村经济生活的诸多方面。雷发巽式合作社与舒尔茨式合作社一起掀起了德国的信用合作运动,对于德国农业的现代化和工业化的发展作出了巨大贡献。德国的信用合作运动和国家对信用合作社的积极扶植政策,影响到了法国、美国、日本、印度、中国等许多国家的合作运动与合作性金融组织的发展。

3.政策性金融的理论基础与人性假设前提

政策性金融,即在一国政府的支持和鼓励下,以国家信用为基础,严格按照国家规定的范围和对象,以优惠的存贷款利率或条件,直接或间接地为贯彻配合国家特定经济和社会发展政策而进行的一种特殊性资金融通行为。它是一切规范意义上的政策性贷款,一切都有特定政策性意向的存款(如住房储蓄、社会保障保险存款)、投资、担保、贴现、信用保险、存款保险、利息补贴、债权重组、外汇储备投资等一系列特殊性资金融通行为的总称②白钦先:《中华金融辞书》,北京:中国金融出版社,1999年版。。政策性、优惠性(不仅表现为利率上的优惠,还表现为贷款的可得性)、融资性和有偿性是政策性金融的主要特征。

政策性金融建立的理论基础是缪勒(Adam Müller,1779-1829)③缪勒主张社会有机体说,竭力反对自由放任主义,认为一个民族的经济生活只是整个社会活动的一个部门,必须与更高尚的社会目标相和谐。政府乃是调和这些活动的最适当的机关。认为货币只是经济的形式,用以表示一国中人民不可少的团结。金属货币是大同的,纸币是国家的,国家的货币代表国家的团结与国家的力量。国家的信用是一种创造的力量,能推动国家资本的运用。(见赵迺抟《欧美经济学史》页341-345)与弗里德里希·李斯特(F.List,1789-1846)的国家主义经济学,是强调国家社会主义的洛贝尔图斯(Rodbertus,1805-1875)与拉萨尔(Lassalle,1825-1864)的思想,是肯定国家积极作用的积极自由主义,主张国家干预经济的凯恩斯主义。李斯特的国家主义经济学的代表作是《政治经济学的国民体系》,他在承认经济人理性的同时,对政府在经济发展中的作用持更加积极的看法。国家社会主义者都认为国家为实行社会主义学说的机构,应扩张政府的经济职能,实行一种社会改良的急进计划①赵迺抟:《欧美经济学史》,第309页。。作为后进国家的德国,为了缓解国内矛盾、培育国家的对外竞争力,对于政府在国家经济发展中的作用持充分肯定态度;而政府对来自于民间的发展经济、增进福祉的努力也给予了极高的重视与肯定。主张生产合作的拉萨尔信用合作只不过适合拯救个人的困难而已,对于改善全体劳工的的地位毫无效力;而把工人组织起来以联合的力量争取普选权,建立代表劳工利益的、具有“精钢一般光辉璀璨知识”的精英分子组成的国家政权,以政府之权力帮助劳工广泛建立大型的生产合作社,才能改善全体劳工的的地位②李敬民:《拉萨尔的合作思想》,《中国合作》第1卷第8-9合期。。他所倡导的国家社会主义被新历史学派所吸收,成为俾斯麦推行的国家社会主义政策的思想来源。1862年,俾斯麦任普鲁士首相后提出了工资法律、利润共沾、工人住宅、劳资纠纷仲裁制度、工人合作制度、劳动保险等改良主义纲领,极大地缓解了当时的社会矛盾,促进了普鲁士国力的壮大。1889年,德国政府宣布将1866年通过的合作法在全德国境内付诸实施,并于1895年成立官办的普鲁士中央合作银行,对合作社进行融资,开启了政策性金融与合作性金融结合的典范。

积极自由主义,主张用政府干预式的自由代替放任主义式的自由,认为国家权力的增加并不意味着对个人自由的损害,积极自由不是削弱而是促进人的道德自由。这是一种在德国依靠政府支持实现了经济迅速发展、甚至超过英国时,在英国出现的一种社会思潮和政策主张。牛津大学的托马斯·格林教授是新自由主义的奠基人。格林的思想意味着英国哲学在相当程度上认同了在本质上是国家主义的以黑格尔哲学为代表的德国哲学。新自由主义的代表人物霍布豪斯认为,以平等为基础的自由才是真正的自由,社会条件和公共福利的改进,将使个人获得更大的安全保障,自由也将随之增加。所以,国家应该采取积极的干预措施,通过有效的改革活动为自由提供基本的社会条件。自由主义在1910年前后能够重生,原因在于“与社会主义交换思想的过程中吸取了不止一个教训”。这是以德国强调政府作用和扶持民间合作经济所取得的发展成就为重要背景的。

深受德国历史学派影响的美国的制度学派,中国的常平仓思想,是美国三十年代通过政策性金融措施巩固农业基础,并鼓励和支持民间合作性金融发展的重要思想背景。《制度经济学》的著者康芒斯高度强调法律制度对于经济制度变化所起的作用,把资本主义制度的产生归功于法院。他把资本主义制度划分为自由竞争的资本主义、金融资本主义和管理的资本主义(或称“合理的资本主义”),强调国家加强对于私人企业活动干预的合理性,为罗斯福新政奠定了理论基础。大萧条时期的美国副总统华莱士,学习和借鉴中国的常平仓思想——来自于汉代的常平仓制度和王安石变法的青苗法,通过在美国建立常平仓,为解决1930年代的美国经济大萧条做出了不可磨灭的贡献。后来,常平仓制度被纳入《1938年农业调整法》,成为稳定美国经济、保护农业生产、保护消费者的重要制度安排。粮食、石油与军事实力和科技实力一起构成了后来的美元霸权的坚实基础。

真正对政策性金融制度的理论基础进行深入研究的是中国金融学者白钦先。他认为政策性金融制度的存在是资源配置的社会合理性的需要,可以缓解金融市场失灵问题,是准公共金融产品生产的需要③白 钦先、郭纲(2000)提出政策性金融机制是有效提供准公共产品的唯一途径;白钦先、王伟(2004)在对金融产品进行一般分类的基础上,分析了私人金融产品和公共金融产品(政策性金融产品)的不同生产主体问题。,可以满足“强位弱势群体”对信贷配给的需求④白钦先、王伟(2004)和沈荣生(2005)对政策性金融与信贷配给的关系进行了前期研究。。

三、从组织与经营的角度对三维金融架构各维度之间关系的考察

从金融机构的资源配置主体和设立目的(提供金融服务是否以盈利最大化为目标)、业务内容和服务对象(是否以特定客户为服务对象)、股东资本构成、资金来源与资金运用(提供金融服务的价格优惠性与资金易得性)、以及经营盈余的利润分享方式等几个方面来看,现代金融可以看作是由商业性金融、政策性金融和合作性金融构成的整体。主要表现为:

(一)资源配置主体与目标不同

在现代市场经济条件下,商业性金融主体在微观金融资源配置中起着基础性主导作用,合作性金融主体在微观金融资源配置中起着重要的基础性补充作用,政策性金融主体在宏观金融资源配置中发挥整体性调控作用,只有实现宏观与微观金融资源配置方式的协调合作与有机生长,才能实现金融的可持续发展①白钦先,白剑眉:《论政策性金融与商业性金融的相互关系——相互对称、平行于并列的两大金融族类》,载《上海金融》,2005年第1期。转引自白钦先:《白钦先经济金融文集》(三),北京:中国金融出版社,2009年版,第38-45页。。

在整体上,商业性金融是金融资源配置的主通道,在金融体系中处于主导地位。但是在特定领域、特定地区和特定产业,即市场机制作用的盲区,典型的是农业、农村、农民以及像中小企业、城市个体工商业者等社会的一般弱势群体,合作性金融发挥着基础性的支持作用,而政策性金融主体要义不容辞地充分发挥主角而非配角的决定性作用,在三农领域和中小企业领域,政策性金融的有效运作常常是以合作性金融的基层组织为依托的。在商业性金融和合作性金融二者的关系上,合作性金融所面对的主要是商业性金融认为无利可图因而放弃提供服务的弱势人群;在政策性金融和商业性金融二者的关系上,商业性金融主体依照市场机制的正向选择是基础,政策性金融主体的逆向选择是结果,并且是一个不断变化和调整的动态过程;在合作性金融和政策性金融二者的关系上,政策性金融常常对合作性金融以强有力的支持,但有时也会过分干预合作性金融主体经营的自主性,造成实际上的越位。

在资源配置的目标上,商业性金融追求的目标是微观主体视角的经济有效性,合作性金融追求的是组织成员得到金融服务的可能性与便利性,政策性金融追求的是宏观视角的社会合理性。

(二)业务宗旨不同

在经济有效性目标驱使下,商业性金融机构在资源配置中往往呈现出趋利性强的特点,按照市场法则和比较收益原则,其业务宗旨必然也必须着眼于每一项经营活动、每一笔业务都能盈利,即追求利润的最大化。但是由于市场竞争的优胜劣汰法则,商业性金融机构并不必然能实现盈利。而由于产权结构和治理结构的原因,某些国有或国家控股的商业性金融机构往往会出现对追求盈利的目标的偏离,导致经营失败,成为改革或救治的对象。这也应该引起足够重视。

作为一般的民间身份的微观经济主体,合作性金融机构为了为组织成员更好地提供金融服务首先要生存下来,所以它必须在满足组织成员对金融服务要求的前提下,以不亏本为前提来努力提高经营运作的高效率,因而会借鉴商业性金融机构的运作技术,同时高度强调合作性金融组织扎根社区扎根基层服务组织成员的基本信念。当合作性金融组织发展壮大,具有闲置的金融资源之后,也会对组织成员之外的客户发放贷款,提供相关金融服务,表面上出现和商业性金融机构一定的趋同性,但是其客户根基仍然是具有极大差异的。

为了实现社会公平合理和持续协调的进步这一社会合理性目标,政策性金融机构就不能以追求盈利或利润最大化为经营目标,而是专门为贯彻、配合政府特定社会经济政策或意图,充当政府发展经济、促进社会发展稳定、调节管理宏观经济的工具,并以此作为其业务宗旨。如果政策性金融机构在实际经营中以追求盈利为目标,就发生对于业务宗旨的偏离,由于政策性金融机构所具有的政府资源优势,会形成对于商业性金融主体的不公平竞争,需要引起特别注意。

(三)运行机制不同

一是政策性金融具有特定而有限的业务领域和对象,不同商业性金融竞争;而商业性金融一般没有融资项目选择的限制,只要有利可图就会积极主动去竞争。而信用合作社等合作性金融组织,其基层组织通常有对社员人数和经营区域范围的限定,通常会扎根社区、服务社员,不同商业性金融竞争。

二是政策性金融遵循特殊的融资原则,表现为特殊的融资条件或资格及特别的优惠性(如低利率、贷款可得性)等;合作性金融组织在融资条件方面会比商业性金融宽松,但是其客户通常严格限定在组织成员之内——这符合它最初作为弱者的信用互助组织的基本定位;而商业性金融以市场为导向,一般不会提供优惠利率,在融资中会过多考虑风险因素,追求安全性、流动性与盈利性“三性”的有机统一。

三是在金融功能上,商业性金融具有信用中介、支付中介、信用创造和金融服务功能,因为商业性银行庞大的规模,它是社会信用创造的主体,也是货币政策传导的主通道;合作性金融具有支付中介、信用筹集、风险分散和转移以及提供信息、咨询等金融服务功能,合作性金融的信用创造功能比商业性金融要弱,但是在直接扶植弱势群体、稳定社会方面具有独特功能;而政策性金融信用创造功能比商业性金融弱得多,而独具以下特有功能:直接扶植与强力推进功能,逆向性选择功能,虹吸与扩张性功能,补充与辅助性功能,专业性服务与协调功能等。政策性金融功能的完成常常以合作性金融机构为组织基础,政策性金融的特有功能是任何商业性金融机构所难以充当或完成的。

四是政策性金融机构种类繁多,各自依据特定的单一法律或法规(如开发银行法、农业发展银行法、进出口银行法、住房银行法、中小企业政策性银行法等)开展活动,不受普通银行法的制约,是特殊公法法人;而商业性金融只在一般银行法、证券法、保险法规定的业务领域内开展活动,并不是一个机构就有一部法律。合作性金融则一般有单独立法进行规范,由于它在帮助社会弱势群体发展方面的独特功能,一般会在立法中体现对其政策性优惠和支持。

(四)资产与负债结构不同

从负债结构上看,充足、优惠和稳定的资金来源,是政策性金融机构赖以发挥其功能作用的前提和基础,体现了政策性金融负债结构的内在规定性。据此,政策性金融机构资金来源的主要渠道是:政府供给资本金、发行债券筹资、借款(从财政、中央银行、其他政府部门以及国外政府和国际金融组织等借入资金)等;而商业性金融机构的负债主要是活期存款、定期存款与储蓄存款。合作性金融机构的主要资金来源是资本金、股东存款和政府支持,以及从商业性金融机构获得贷款,大的合作性金融机构也会充分利用金融市场进行筹资。

从资产结构上看,政策性金融机构以保本微利为指导、遵循“政策性、、安全性、流动性”有机统一的原则,主要从事期限长、风险高、额度大、条件优惠的批发贷款、项目开发投资、信用担保等资产业务;而商业性金融机构在信贷资产“盈利性、安全性、流动性”原则和资产负债比例管理约束下,主要从事风险低、期限短、流动性强而且能盈利的资产业务。合作性金融机构则以满足组织成员的金融服务需要为前提下追求效益,遵循“合作性、安全性、流动性”的原则,主要对组织成员发放期限或长或短长、额度小、条件优惠的信用贷款。

(五)组织架构与市场地位不同

商业性金融的组织架构通常是最复杂的,尤其体现在大型跨国金融企业,虽然具体的组织架构差异很大,但其组织的生长通常是从小到大——即有小的民间的商业性金融机构通过优胜劣汰的竞争过程的选择不断发展壮大,然后其地方分支机构的设立主要是由上级机构出资设立分子公司,组织架构的核心特点是决策权与控制权在上级、在总部。合作性金融组织则体现为从下往上生长,即通常先有基层的地方性合作金融机构,然后通过联合形成地区性合作金融组织,再由地区性合作金融组织联合形成全国性合作金融组织。这是一般情况,不过也有例外。合作性金融运营决策的主体是基层的地方性合作金融机构。而政策性金融组织通常一起步就是全国性的金融组织,但是其分支机构设立则根据业务发展需要。

就市场经济总体而言,商业性金融是主体,合作性金融、政策性金融是辅助与补充。但就某一特定领域而言,则政策性金融更可能是主体或主角而非配角,例如基础设施领域和区域开发中的开发银行、进出口和对外投资担保保险服务领域中的进出口政策性金融机构、社会保障领域中的社会保障保险机构、外汇投资管理中的外汇投资管理机构、银行不良资产重组中的资产管理公司等。而在对于社会弱势群体和弱势产业融资方面,合作性金融则通常是这些领域的主体,尤其是在三农领域合作性金融常常居于基础性的主体地位。

(六)监管或监督的主体与客体不同

长期以来,人们在将商业性金融与政策性金融混同的同时,也将监管当局对商业性金融的监管同国家对政策性金融的某种监督混同,事实上它们是截然不同的,将二者混同是错误的和有害的。

通常人们所称的金融监管,确切地说是国家金融监管当局居高临下的、官对民的依法对一切商业性金融机构(企业)与市场的监督管理,简称金融监管;而对政策性金融则没有专门的监管当局,世界各国概莫能外。

金融监管的主体或是由金融监督管理局或委员会统一监管,或是由银监会、证监会和保监会分业监管,中央银行或承担一定的监督责任或只承担某些特定的宏观责任,例如货币政策制定与执行及金融安全稳定。监管的客体(对象)是一切商业性银行机构和非银行金融机构以及证券市场与保险市场(包括相关机构),而不包括各种类型的政策性金融机构。

对政策性金融机构,各国既不将其纳入一般的金融监管的范围,也不设专门的监督机构,而是依据各自特殊的专门的政策性银行法,形成一种特殊的监督机制与监督权力结构,由最高立法当局、国家元首与政府首脑、国家相关机构与部门、审计部门以及董事会与理事会从立法、行政人事任免、审计监督检查等不同角度分别进行,是国家代表公众利益依法对政策性金融机构(不是企业,是政府机构或部门或准官方机构)进行的一种特殊形式的协商、协调监督与检查。

合作性金融机构,由于其客户成员主要是合作性金融组织的成员,不像商业性金融机构具有那么大的负外部性,而且作为社会弱势群体的互助组织和自治组织,受到明智政府的鼓励和支持,所以对其监管所持的态度通常强调以自律为主,但通过立法规范其运作,许多国家都在合作性金融的上层有专门的政府机构发会监管作用。比如,法国1894年通过法令建立了农业信贷互助地方金库,1899年立法建立农业信贷地区金库,1920年依法成立专门管理地方金库和地区金库的国家农业信贷管理局。美国互助合作性质的农业信贷机构体系的由农业信贷管理局来领导、监督和管理;相关立法包括1916年联邦农业信贷法、1923年农业信贷法和1933年农业信贷法等。美国的合作社银行就是根据《1933年农业信贷法》建立的。

四、从效率与公平的角度对三维金融架构各维度的考察

(一)从经济、道德与社会角度对三维金融体系的一般考察

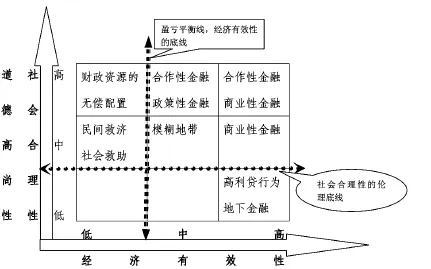

图1 三维金融的九宫格分析图

由图1的三维金融的九宫格分析,是把经济有效性当作横坐标,把社会合理性和道德高尚性作为纵坐标轴,就货币资源配置所做的一个系统分析。依照社会合理性(与道德高尚性大致重合)的高、中、低,和经济有效性的高、中、低,把社会货币金融资源的配置分成了九宫格。其中图中设定了社会合理性的伦理底线,以及经济有效性的底线,凸显了底线思维的特点。比如,盈亏平衡线以下的部分,也就是从机构运作的角度来看,连保本的底线都不能够守住的区域,不是金融领域所要考虑的对象,而是财政资源的无偿支持、民间救济和社会救助发挥功能的领域。经济有效性居中的领域,被分割为三个区域:社会合理性或者道德高尚性底线以下的领域,不是三维金融考虑的;政策性金融合作性主要集中在社会合理性比较高的区域,并且形成一种组织上与功能上的合作;社会合理性居中的区域,是模糊区域。经济有效性高的领域,也被分割为三个区域:高利贷行为以及地下金融主要活跃在道德高尚性底线之下的区位;商业性金融主要分布在社会合理性底线以上的区位;在社会合理性和道德高尚性都高的区域,是商业性金融和合作性金融共同活跃的领域。这种区隔法是为了分析方便起见,从逻辑上推断的结果,与经济金融运作的事实层面,正可以相互对照。

(二)从公平与效率角度对三个维度的具体考察

就社会经济发展的“公平与效率”而言,商业性金融更强调效率、以股东的收益最大化为追求目标,其提供金融服务的对象范围宽广,是现代金融交易关系和金融资源配置得以实现的主要载体,是市场经济体系下金融业最基础的组成部分,在一国的金融体系中处于主体地位。在一个实行市场经济体的国家,商业性金融机构在资金规模、机构数量、从业人员、业务范围、市场份额、社会影响等方面,与政策性金融、合作性金融相比,都居于主导地位。商业性金融机构经营的核心原则是利润最大化,强调外部竞争压力和内部的激励动力,在促进社会经济发展的同时,对于市场经济自然发展带来的居民收入的两极分化问题,缺乏解决的动力,也没有解决的愿望,对于社会弱势群体并不予以特别关注。因而,可以认为商业性金融机构,是强势的,也是势力的,对于金融服务的提供是以客户的整体实力、特别是财务实力的高低为基准的,尤其注重大城市、大企业、大项目与有钱人,很多时候是见钱眼开的,也是道德冷血的。这也是在市场经济发展过程中,特别是在历次金融危机中,银行家为一般社会大众所反感的重要原因。

就社会经济发展的“公平与效率”而言,政策性金融更强调国家战略大局、更强调社会公平、更强调宏观效率,不是以盈利最大化为目标,而是以贯彻政府的政策意图为目标。能否有好的运作效果,很大程度上取决于国家体制与政府的品质与能力。与商业性金融和合作性金融,通常以民间信用为基础、由非政府机构作为运作主体不同;政策性金融通常以国家信用为基础、由政府机构作为运作主体。在世界第一经济金融强国的美国(我们将会以专文阐述在1929-1933年大危机背景下,美国金融体系重建中对商业性金融的规范,特别是对政策性金融和合作性金融的发展,对于此后美国经济社会发展的重大意义)、在作为贸易和经济强国的日本(我们将专文阐述日本如何通过政策性金融和合作性金融的有机融合解决三农问题、建立国家粮食安全、实现城乡和谐,发展经济稳定社会的重要经验)、在作为世界重要工业国和粮食生产国的法国(我们将会以法国的经济计划和政策性金融为题目,撰文阐述法国农村的三维金融),政策性金融在其社会经济发展和稳定中都发挥着商业性金融不可替代的作用。政策性金融的发育程度和健康运行程度,是衡量一国政府对公众责任心、对经济与社会健康发展的支持能力和调控水平、衡量其官员经济金融素质和行政能力的试金石。

相对于商业性金融的非常热烈而深入的探讨,相对于对政策性金融的比较认真深入的研究,我们对合作性金融认识深入的程度和研究的深度与广度,特别是从金融体系完善和金融功能加强的视角,都有相当广阔的研究空间。就社会经济发展的“公平与效率”而言,合作性金融更强调成员之间的互助合作、强调公平,但为了能够在市场竞争的大环境中生存发展,合作性金融也必须保障必要的经济效率,以实现可持续发展。“合作银行拥有持续创造经营成果的能力,这一能力源于他们最大程度的减少对高风险业务的参与。按照新巴塞尔协议,欧洲合作银行利用他们高偿付能力比率的优势,降低了内部评级法的顺经济周期效应。而且,他们向下分权的决策模式带来了健全有效的风险管理。最后,由于经营上的稳健,合作银行增强了欧洲金融体系的稳定性和竞争力。”标准普尔的报告证明了合作性金融对于金融体系的稳定功能①参见:成绩斐然的欧洲合作银行业,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4dbcb307010009oa.html。

五、对三维金融架构考察的结论

商业性金融,强调个体对自身利益的追求,以盈利最大化为目标、追求微观主体视角的经济效率,体现了追求经济发展的民间努力,是市场经济配置金融资源的基础通道,是金融体系的主体;商业性金融,由于追求利润的强大动力在全社会范围内寻找一切获利机会,并不断实施创新以满足社会经济主体丰富多样的金融需求,在客观上有力地推进了经济规模的扩张与社会整体福利的提升,但如果从制度安排上缺乏对于市场不足的有效制衡,与自由市场经济相伴随的马太效应也必然会放大居民之间的收入差异,造成经济与社会发展的不平衡、不平等,充分体现出市场经济优胜劣汰的特点;商业性金融,其在金融资源配置中的主体性地位,其对微观主体经济利益的过分强调会造成对宏观社会要求和道德伦理的忽视,经济金融史已经证明金融资本的自私、贪婪和无节制经常会成为引发金融危机、经济危机与社会危机的风险源。

合作性金融,强调弱势群体的“自愿、互信、合作、自治、互助”,更关注作为组织成员的顾客的长期利益,而不是自己当前的经营业绩;合作性金融,是知识精英的人类同情心与平民大众的内在利益诉求的结合,强调人性的尊严而非资本的权力,具有强烈的道义感和高度的社会合理性,是对商业性金融个体主义和资本为王的原则的反动;合作性金融,就其本质来说,是民间的、草根的、平民的、大众的,是民本金融、人本金融、民生金融,是通过道义努力来维持人性尊严的民间智慧的制度结晶;合作性金融,是平民大众的福音、是社会和谐的重要保障,对于社会经济体的整体稳定和一般道德水准的维持与发扬,具有特殊的重要性。

政策性金融,旨在贯彻政府的政策与意图,不以盈利为目的,是知识精英关心民生国运的理性诉求与政府稳定社会的内在需要之间的结合,体现政府发展经济、稳定社会、提升国家竞争力的自觉,是对市场失败的矫正,是对商业性金融的必要补充;政策性金融,是国家的、高层的、精英的,尤其在三农领域和中小企业发展方面对代表民间的、基层的、平民的合作性金融予以制度性支持,在服务三农、国土开发、社会保障、住房金融、进出口等领域处于主导性地位,在经济与社会发展中有其特殊重要性。政策性金融,由于有国家权力和国家信用的支持,一旦主体发生目标异化和行为扭曲,其不平等竞争会损害商业性金融的效率,其官僚主义会破坏合作性金融的道义精神,从而给金融资源的合理配置、给经济发展和社会和谐带来重大冲击。

商业性金融、合作性金融和政策性金融,在发展过程中相互补充、相互影响、相互交融,最终形成了发达市场经济金融体系三维一体的稳定架构,成为促进经济发展与社会和谐的重要的基础性的金融制度安排。三维一体的金融架构,是市场经济发展的必然产物,经过市场经济先进国家的实践,把市场经济从主要强调竞争的“自由市场经济阶段”推进到以竞争为基础,鼓励和保护合作互助、强调政府对市场合理干预的“有管理的市场经济阶段”。

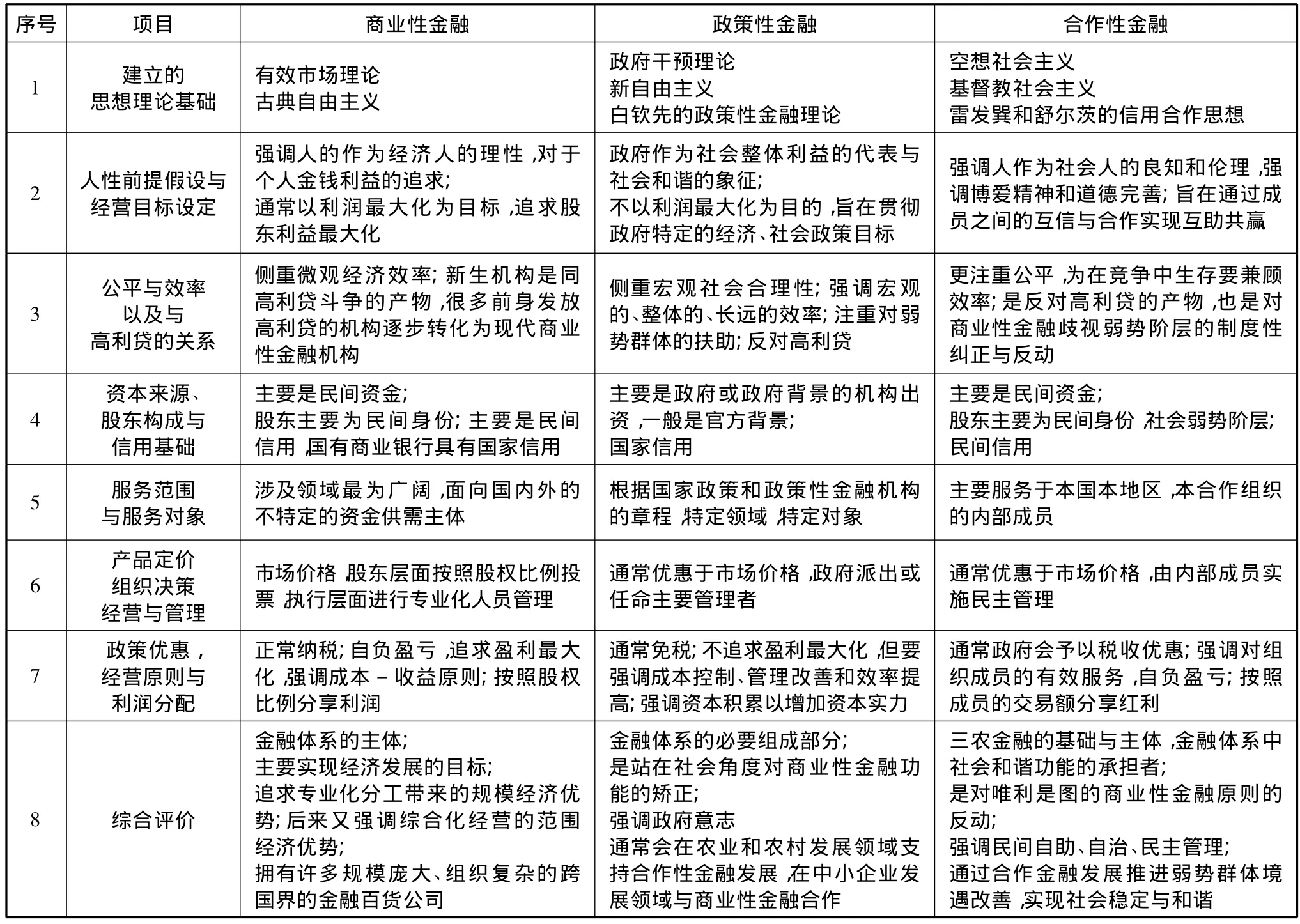

最后,我们用如下的一张表,来总结与回顾本文的核心论点。

表1 对三维金融架构的分析表

[1]白钦先:《白钦先经济金融文集》(1-3卷),北京:中国金融出版社,2009年版。

[2]白钦先:《传承与创新:学术文章暨讲演》,北京:中国金融出版社,2012年版。

[3]白钦先:《白钦先学术讲演集》,北京:中国金融出版社,2009年版。

[4]白钦先,曲昭光:《各国政策性金融机构比较》,北京:中国金融出版社,1993年版。

[5]白钦先,李钧:《中国农村金融“三元结构”制度研究》,北京:中国金融出版社,2009年版,第92-149页。

[6]白钦先,刘刚,郭翠容:《各国金融体制比较》(第二版),北京:中国金融出版社,2008年版。

[7]张曼茵:《中国近代合作化思想研究(1912-1949)》,上海:上海世纪出版集团,2010年版。

[8]杜恂诚:《金融制度变迁史的中外比较》,上海:上海社会科学出版社,2004年版。

[9]赵迺抟:《欧美经济学史》,北京:东方出版社,2007年版。

[10]王继组:《美国金融制度》,北京:中国金融出版社,1994年版,第65-184页。

[11]【英】亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),北京:商务印书馆,1974年版。

[12]【英】约翰·梅纳德·凯恩斯:《就业、利息和货币通论》,北京:商务印书馆,1983年版,2006年版。

[13]【德】李斯特:《政治经济学的国民体系》,北京:商务印书馆,1961年版。

[14]【美】康芒斯:《制度经济学》(上、下册),北京:商务印书馆,1962年版。

[15]苏联经济学博士卢森贝著:《政治经济学史》(第二卷),北京:生活·读书·新知三联书店,1958年版,第142-324页。

[16]苏联经济学博士卢森贝著:《政治经济学史》(第三卷),北京,生活·读书·新知三联书店,1960年版,第211-215页。

[17]【日】铃木淑夫:《日本的金融制度》,北京:中国金融出版社,1987年版。

[18]【日】斋藤精一郎:《现代金融导论》,北京:中国金融出版社,2006年版。

[19]白钦先:《国内外政策性金融理论与实践若干问题的思考》,《广东金融学院学报》,2005年第1期。

[20]白钦先,郭刚:《对我国政策性金融理论与实践的再探索》,《财贸经济》,2000年第10期。

[21]白钦先,王伟:《政策性金融可持续发展必须实现的“六大协调均衡”》,《金融研究》,2004年第7期。

[22]白钦先,王伟:《政策性金融监督机制与结构的国际比较》,《国际金融研究》,2005年第5期。

[23]白钦先,王伟:《信贷配给、政府介入与政策性金融》,《浙江金融》,2004年第4期。

[24]European Association of Co - operative Banks:Cooperative Banks in Europe:values and practice to promote development,December 2004.

[25]Fitch Ratings:Methodology for Assigning Ratings to European Banking Structures Backed by Mutual Support Mechanisms,October 2004.

[26]Hicks,J.,A Theory of Economic History.Oxford:Clarendon Press,1969.

[27]Levine,Ross,2005,“Finance and Growth:Theory and Evidence”,in Philippe Aghion and Steven Durlauf,eds.,Handbook of Economic Growth,Amsterdam:Elsevier,2005.

[28]Milton Friedman and J.Schwarts,A Monetary History of the United States,1867 - 1960,Princeton University Press 1963,pp149-150.

[29]Moody’s Investors Service: 《French Mutual Banking Groups ——Rating Methodology》,August 2000.

[30]W.M.Acres,The Bank of England from 1694 ~1900,Oxford University Press 1931.