情绪影响因素对员工工作倦怠影响机制研究

2013-08-15辜应康唐秀丽

辜应康,唐秀丽

(1.上海财经大学 国际工商管理学院,上海 200433;2.上海第二工业大学 人文与国际交流学院,上海 201209;3.上海杉达学院 管理学院,上海 201209)

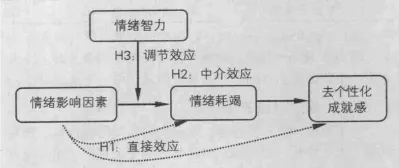

Schaufeli、Leiter和Maslach(2009)对各个国家工作倦怠研究回顾后指出工作倦怠已经成为一个全球范围内普遍存在的问题[1]。服务性企业的员工因经常需要进行人际互动,必须对其情绪表现有所调整,因此提高了他们工作倦怠的可能性[2]。由于工作倦怠会带来员工身心健康方面的损害并且会进一步导致工作上的退缩行为,进而影响组织的整体绩效,因此工作倦怠研究的重点在于探讨工作倦怠的形成原因和预测变量,以便采取相应的预防和干预措施[1]。情绪智力最早由Salovery和Mayer(1990)提出[3],此后20年间迅速成为行为和社会科学研究热点[4],并被认为是影响工作绩效的重要因素之一[5]。不同情绪智力的个体在工作中会有不同表现,情绪智力高的个体可以通过强化、弱化、延长、缩短某些情绪体验来达到自己的目的[6],在处理工作的各种关系时得心应手,如良好的自我情绪调节能力能够减少工作倦怠,进而取得理想的工作绩效。本研究提出以情绪耗竭为中心的员工工作倦怠模型,以情绪影响因素为前因变量,情绪智力为调节变量,研究情绪影响因素对员工工作倦怠的影响机制,揭示在工作场景中情绪智力对个体情绪与行为的调节作用。

一、文献综述与研究假设

(一)情绪影响因素对工作倦怠的影响

目前最有代表性的工作倦怠理论模型是由Maslach(1996)提出的[7]。工作倦怠(Job Burnout),也称“职业倦怠”,Maslach将工作倦怠描述为一种灵魂的侵蚀,并用三维度模型定义了工作倦怠:情感衰竭(emotional exhaustion)、去人性化(depersonalization)和成就感(personal accomplishment),其中情感衰竭是工作倦怠的主要表现。工作倦怠常常引发不良结果已成为服务性企业的职业危害,包括缺勤、离职意向增强及顾客满意度降低等。服务性工作除了一定的体力劳动和脑力劳动,更显著的特征是还需要进行大量的情绪劳动,工作场所中影响员工情绪的因素多种多样,如个体特征、情境变量、组织因素等方面都会对员工情绪产生诸多影响,进而影响其工作表现与心理健康。例如,Grandey(2000)认为员工知觉到社会环境是正向或支持时,会调节情绪工作与工作倦怠的关系[8]。吴宗佑(2003)研究表明,遇到难应付客户的频率通过情绪工作进而影响情绪耗竭[9]。Neill和Qu(2010)以美国酒店经理为研究对象,验证了组织特征和个体特征都能导致情感衰竭,产生工作倦怠[10]。本研究将以上三个方面统称为情绪影响因素,据此提出以下假设:

H1a:情绪影响因素对员工情绪耗竭有负向预测作用

H1b:情绪影响因素对员工去个性化有负向预测作用

H1c:情绪影响因素对员工成就感有正向预测作用

(二)情绪耗竭的中介作用

Slaski和Cartwright(2002)指出外界刺激总是通过情绪智力的“解码”而转换为情景情绪与行为,员工可以调整他们对工作环境的感知和调整来自环境的情绪刺激来管理情绪[11]。Brotheridge和Grandey(2002)认为工作倦怠的发生是一个渐进的过程,开始于情绪耗竭,继而引发去个性化、成就感低落,且情绪耗竭是工作倦怠的核心特征。与顾客交往的高情绪要求一直被认为是服务行业的核心特征,服务人员在工作过程中总是试图调节他们的情绪表现,以达到组织要求的情绪表现规则努力与顾客保持良好关系[12]。这种高强度的情绪工作需要不断进行情绪的调节与管理,消耗了服务人员大量的情感资源,根据Hobfoll(1989)资源保存理论,个体有努力获得、保留和维持所珍惜的资源的基本动机[13]。服务人员的情绪劳动会一定程度上消耗其内心资源,若这种资源耗损不能得到较好的补偿,会逐渐造成员工内在资源的缺乏,则易产生情感衰竭,进而提高工作倦怠的几率。据此,本研究认为情绪影响因素对员工去个性化和成就感的作用很可能是通过影响员工情绪耗竭来实现的,因此提出以下假设:

H2a:情绪耗竭在情绪影响因素与员工去个性化之间起中介作用

H2b:情绪耗竭在情绪影响因素与员工成就感之间起中介作用

(三)情绪智力的调节作用

Salovey和Mayer(1990)最早将情绪智力作为一种独立的智力成分提出并将其界定为“一种加工情绪信息的能力,包括准确评价自己和他人情绪、恰当表达情绪、以及恰当调控情绪的能力”[3]。该界定由于只关注情绪感知和情绪管理两方面,忽视了对情绪的思考而引起了一定的争议。后来,Mayer和Salovey经过几次修订重新将情绪智力界定为“精确的知觉、评估和表达情绪的能力;接近或产生促进思维的情感能力;理解情绪和情绪知识的能力;调节情绪促进情绪和智力发展的能力”,该概念一直沿用至今。张辉华等人(2006)指出情绪工作与组织中的其它情绪研究(如情绪智力和情感事件理论)是相互联系的,可以把它们结合起来研究[14]。已有大量的研究探讨了情绪智力对与健康及工作绩效相关的变量之间的直接效应[15],但通过文献梳理发现,只有一小部分研究将情绪智力作为调节变量进行理论与实证研究,且较多地集中于探讨情绪智力在压力与心理健康之间的关系,如Ciarrochi等人(2002)通过对302名大学生的研究发现情绪智力在压力与心理健康的三个变量之间都起到了调节作用[16]。Lindebaum(2012)通过对英国公共部门的问卷调查分析发现情绪智力部分调节了心理健康与工作绩效之间的关系[17]。Davis和Humphrey(2012)的研究也验证了情绪智力在压力与健康之间的调节作用[18]。目前把情绪智力作为调节变量纳入与工作相关行为研究范畴的非常少,对情绪智力的调节作用进行研究具有非常重要的意义。Jordan等人(2002)以情绪智力为调节变量,构建了工作不安全感与情绪反应及负向行为应对之间关系的理论模型,遗憾的是缺乏数据支持[19]。Rozell等人(2006)在前人研究的基础上通过对103名销售人员的实证研究发现情绪智力具有明显的调节作用[20]。秦虎等人(2011)也证实了情绪智力在情绪劳动和工作倦怠之间有调节作用[21]。本研究认为有更好情绪把控、表达和调控能力的服务人员,能更好地调整工作中带来情绪问题,也会更快地从情绪耗竭之中恢复过来,因此提出以下假设:

H3a:情绪智力在情绪影响因素对员工情绪耗竭的作用关系中起调节作用

H3b:情绪智力在情绪影响因素对员工去个性化的作用关系中起调节作用

H3c:情绪智力在情绪影响因素对员工成就感的作用关系中起调节作用

H3d:情绪智力在情绪耗竭对员工去个性化的作用关系中起调节作用

H3e:情绪智力在情绪耗竭对员工成就感的作用关系中起调节作用

综上,本研究绘制了拟检验的模型图,如图1所示。

图1 研究理论模型与假设

二、研究设计

(一)测量工具选择与使用

(1)情绪影响因素测量借鉴余玲艳(2008)编制的《工作背景下情绪影响因素量表》[22],包括组织管理、任务管理及个人状况三个维度,每个维度各3个条目,共9个条目。其中组织管理的示例性题目有“我对自己所在单位的发展前景充满信心”等;任务管理的示例性题目有“我的工作目标设置合理,通过适当的努力可以实现”等;个人状况的示例性题目有“生活中我有共同分享快乐和烦恼的朋友和家人”等。本研究中该量表采用李克特(Likert)7点式量表,1表示完全不符合,7表示完全符合,量表信度系数(Cronbach’sα)为0.855,大于Nunnally(1994)提出的0.7的最低可接受值[23],表明量表各测项具有良好的内部一致性,信度较高。

(2)情绪智力测量使用Wong和Law(2002)编制的情绪智力量表(WLEIS)[6],包括16个条目,四个维度:对自己情绪的评价和表达、评价和识别他人的情绪、对自身情绪的监控、运用情绪自我激励。WLEIS在众多实证研究中都有良好的信度和效度,本研究中该量表同样采用李克特(Likert)7点式量表,其信度系数为0.892。

(3)工作倦怠测量使用李超平翻译和修订的MBI-GS量表[24],包括情绪耗竭、去人格化和成就感三部分,共15道题,他们在很多研究中进一步对MBI-GS的效度和信度进行了检验,都得到了比较理想的结果。本研究中该量表同样采用李克特(Likert)7点式量表,其信度系数为0.817。

(二)样本选择与数据获取

本研究以酒店员工为研究对象进行量表设计。量表编制完成后,调查人员首先选择了上海一家酒店的27名员工进行了问卷预测,根据被调查人员反映的问题及在调查过程中出现的问题对问卷进行了用词及句式方面的修改,然后进行问卷的正式测量。本研究问卷调查兼顾了酒店档次、经营规模等问题,从一星级到五星级,同时还有经济型酒店及其他经营形式酒店,先后发放问卷400份,剔除填写不全或每个问题全部选同一选项的无效问卷,实际回收有效问卷323份,有效率为80.75%。样本构成方面,男员工占47.7%,女员工占52.3%;年龄集中在18~25岁、26~35岁两个年龄段(累计占75.2%),学历方面也比较集中(高中及中专占29.7%,大专及本科占65.6%),月均收入1500元以下占33.1%,1501~3500元占46.7%,所在部门主要集中在与顾客接触较多的部门(前厅占60.1%,餐饮占22.6%,客房占6%),工作时间1年以下的占37.8%,1~2年占21.7%,3~5年占11.8%。

三、研究过程与发现

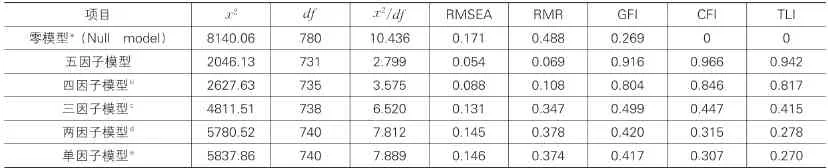

(一)验证性因子分析

为了检验关键变量“情绪影响因素”、“情绪智力”、“情绪耗竭”、“去个性化”和“成就感”的收敛效度与区分效度,本研究采用AMOS17.0对这些变量进行验证性因素分析(confirmatory factor analyses,CFA),在五因子模型、四因子模型、三因子模型、两因子模型与单因子模型之间进行对比。表1分析结果显示,五因子模型与数据吻合得比较好(x2(731)=2046.13,p<0.05;RMSEA=0.054,RMR=0.069,GFI=0.916,CFI=0.966,TLI=0.942),且所有题项的因子载荷(factor loading)都达到显著水平(p<0.05),表明本研究中变量的测量具有良好的收敛效度。同时,通过表1的模型比较分析结果我们可以看出,五因子模型的拟合度要显著地优于四因子模型、三因子模型、两因子模型和单因子模型的拟合度,表明本研究中变量的测量具有良好的区分效度。

表1 验证性因素分析结果

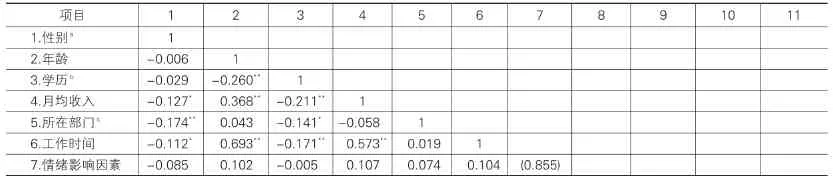

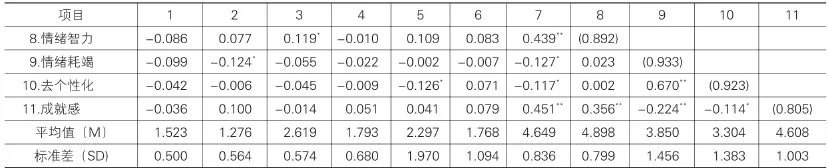

(二)描述性统计分析

为了简化运算分析过程,本研究将情绪影响因素、情绪耗竭、去个性化、成就感、情绪智力等变量进行了单一化处理(取变量所有题项的均值作为该变量的值),由于这些变量具有良好的信度和效度,能满足进行单一化处理要求。各变量均值、标准差及相关系数见表2。其中,情绪影响因素与情绪耗竭(r=-0.127,p<0.05)、去个性化(r=-0.117,p<0.05)负相关,与成就感(r=0.451,p<0.01)正相关;情绪耗竭与去个性化(r=0.670,p<0.01)正相关,与成就感(r=-0.224,p<0.01)负相关;情绪智力与情绪耗竭(r=0.023,ns)、去个性化(r=0.002,ns)不相关,与成就感(r=0.356,p<0.01)正相关。

表2 各主要变量的均值、标准差和变量间相关系数

续表2

(三)假设检验

1.主效应及中介效应检验

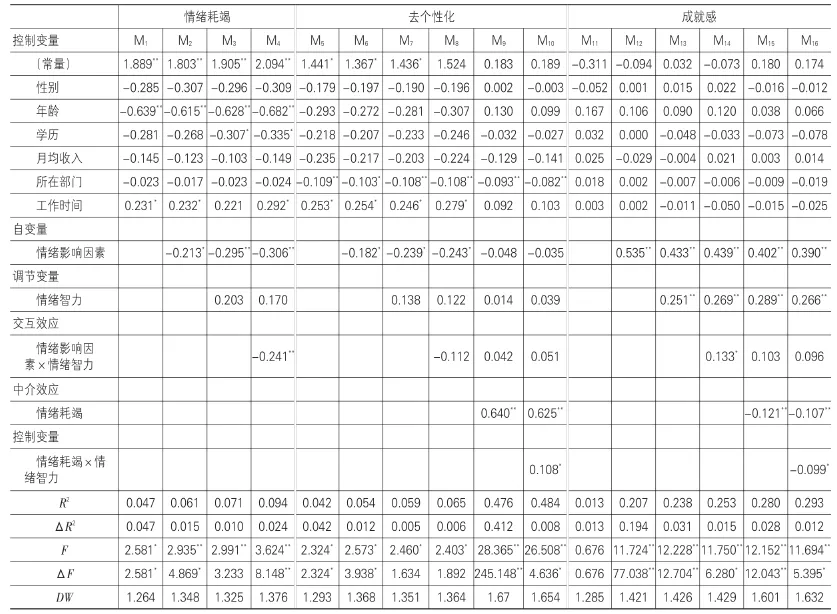

对于假设H1和H2(主效应及中介效应)的检验,我们按Baron和Kenny(1986)的建议[25],分三个步骤进行分析:(1)在引入控制变量(性别、年龄、学历、月均收入、所在部门和工作时间)的基础上,将自变量(情绪影响因素)放入回归方程,分析自变量对结果变量(工作倦怠三个维度)的影响;(2)在引入控制变量的基础上,将自变量放入回归方程,分析自变量对中介变量(情绪耗竭)的影响;(3)在引入控制变量和自变量的基础上,将中介变量引入回归方程,分析自变量和中介变量对结果变量(去个性化、成就感)的影响(回归分析结果见表3)。

表3 中介效应及调节效应检测的层级回归结果

从表3可以看出,情绪影响因素对员工去个性化(M6,β=-0.182,p<0.05)有显著负向影响(H1b得到了数据的支持),对员工成就感(M12,β=0.535,p<0.01)有显著正向影响(H1c得到了数据的支持),对员工情绪耗竭(M2,β=-0.213,p<0.05)有显著的负向影响作用(H1a得到了数据的支持),且当情绪影响因素与情绪耗竭同时引入去个性化回归方程时,我们发现情绪影响因素对员工去个性化的影响系数变得不再显著(M9,β=-0.048,ns),而情绪耗竭对员工去个性化的影响为正向且显著(M9,β=0.640,p<0.01)。因此,情绪耗竭在情绪影响因素对员工去个性化作用关系中起完全中介作用(假设H2a得到了数据的支持)。尽管Baron和Kenny(1986)的中介效应检验标准被广泛地运用[25],但也存在一些局限性,如没有检验中介效应的显著性。为此,我们运用Sobel(1982)分析方法来检验间接效应的显著性[26],结果表明情绪耗竭在情绪影响因素对员工去个性化作用关系中所起的中介效应是显著的(Z=-2.260,p<0.05)。但是,当情绪影响因素与情绪耗竭同时引入成就感回归方程时,我们发现情绪影响因素对员工成就感的影响系数仍然为高度显著(M15,β=0.402,p<0.01),而情绪耗竭对员工成就感的影响为负向且显著(M15,β=-0.121,p<0.01),因此,情绪耗竭在情绪影响因素对员工成就感作用关系中没有显著中介作用(假设H2b没有得到数据的支持)。同理,我们运用Sobel(1982)分析来检验间接效应的显著性[26],结果表明情绪耗竭在情绪影响因素与员工成就感作用关系中的确不存在显著的中介效应(Z=1.849,ns)。

2.调节效应检验

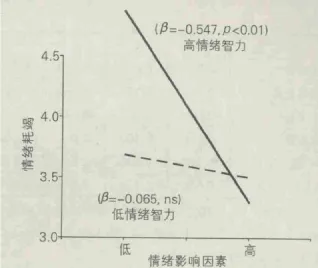

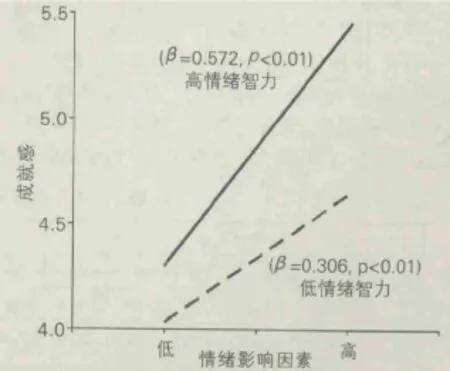

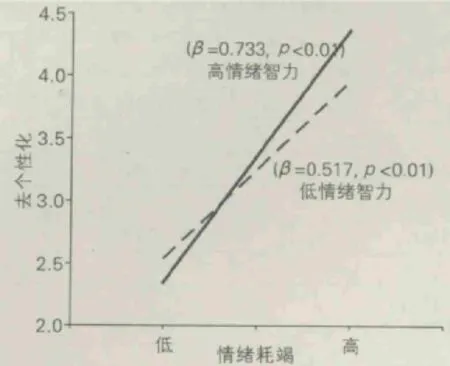

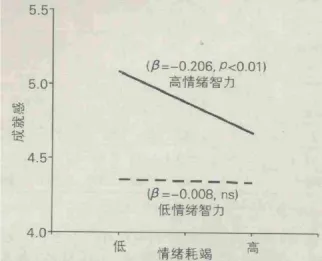

对于情绪智力调节效应的检验,我们采用Cohen等人(1985)推荐的方法分四步进行验证[27]:第一步引入控制变量对各结果变量进行回归,第二步引入自变量,第三步引入调节变量,第四步引入自变量与调节变量的交互项,回归分析结果见表3。从表3可以看出,模型M4中情绪影响因素与情绪智力的交互项对员工情绪耗竭产生显著负向影响(M4,β=-0.241,p<0.01),表明情绪智力在情绪影响因素与情绪耗竭作用关系中有调节作用,且员工情绪智力越高,情绪影响因素对员工情绪耗竭之间的负向作用关系就越强,支持了假设H3a。模型M8中情绪影响因素与情绪智力的交互项对员工去个性化没有显著影响(M8,β=-0.112,ns),表明情绪智力在员工情绪影响因素与去个性化作用关系中没有调节作用,假设H3b没有得到支持。模型M14中情绪影响因素与情绪智力的交互项对员工成就感产生显著正向影响(M14,β=0.133,p<0.05),表明情绪智力在情绪影响因素与成就感作用关系中有调节作用,且员工情绪智力越高,情绪影响因素对员工成就感之间的正向作用关系就越强,支持了假设H3c。模型M10里情绪耗竭与情绪智力的交互项对员工去个性化产生显著正向影响(M10,β=0.108,p<0.05),表明情绪智力在员工情绪耗竭与去个性化作用关系中起调节作用,且员工情绪智力越高,情绪耗竭对员工去个性化之间的正向作用关系就越强,假设H3d得到支持。模型M16里情绪耗竭与情绪智力的交互项对员工成就感产生显著负向影响(M16,β=-0.099,p<0.05),表明情绪智力在员工情绪耗竭与成就感作用关系中起调节作用,且员工情绪智力越高,情绪耗竭对员工成就感之间的负向作用关系就越强,假设H3e得到支持。为直观体现上述四种调节作用关系,本研究按Cohen等人(2003)推荐的程序[28],分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准描绘了不同情绪智力的员工在上述四种作用关系中的差别,图2~5诠释这四种交互作用的影响模式。

图2 情绪影响因素对情绪耗竭:情绪智力的调节

图3 情绪影响因素对成就感:情绪智力的调节

图4 情绪耗竭对去个性化:情绪智力的调节

图5 情绪耗竭对成就感:情绪智力的调节

3.有调节的中介效应检验

6.重视课堂的动态生成。虽然教师在课前做足了功课,但在教学中教师可能随时面临着一些始料未及的问题,这是备课时不能预测的。这就要求教师不断丰富和调动自身的教学经验,以敏锐的目光捕捉学生在课堂上的学习状态,以睿智的应变能力关注课堂上的“突发事件”,随机应对,呵护好学生的质疑和“另类”思维,运用自己的教学智慧变“突发事件”为教学资源,使师生在动态的生成性资源学习中共同成长提升。

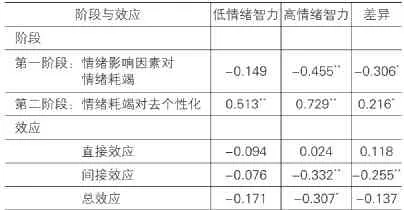

本研究按Muller(2005)等人给出的有调节的中介检验建议[29]:首先,情绪耗竭在情绪影响因素对员工去个性化作用关系中起到显著的中介作用(H2a);其次,情绪影响因素对情绪耗竭的作用关系受到情绪智力的调节(H3a),情绪耗竭对员工去个性化的作用关系也受到情绪智力的调节(H3b);最后,在模型M10中加入情绪影响因素与情绪智力的交互项、情绪耗竭与情绪智力的交互项后,情绪耗竭的中介效应仍然显著。因此,情绪耗竭在情绪影响因素对员工去个性化作用关系中的中介作用受情绪智力的调节。为进一步验证这一结果,本研究按Edwards和Lambert(2007)给出调节路径分析建议,利用Bootstrap方法构造1000个样本进行稳健性检验,如果估计量在95%的置信区间内不包含零就可认为该间接效应在统计上是显著的[30],检验结果如表4所示:情绪智力的间接效应为-0.255,对应bootstrap构造估计量在95%的置信区间内不包含零(间接效应显著),且表4结果还支持情绪智力在第一阶段、第二阶段的调节效应都是显著的,进一步证明情绪耗竭在情绪影响素对员工去个性化作用关系中是一个有调节的中介变量,其中介效应受情绪智力的调节。

表4 有调节的中介:情绪智力调节路径分析结果(bootstrap,n=1000)

4.有中介的调节效应检验

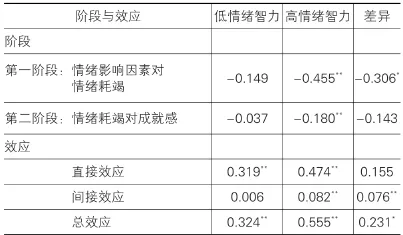

同样,本研究按Muller(2005)等人给出的有中介的调节检验建议[29]:首先,情绪智力在情绪影响因素对员工情绪耗竭作用关系中起到显著的调节作用(H1a),情绪智力在情绪影响因素对员工成就感作用关系中起到显著的调节作用(H1c);其次,在模型M14中加入情绪耗竭后,情绪影响因素与情绪智力的交互项对成就感的影响变得不再显著(M15,β=0.103,ns);最后,继续加入情绪耗竭与情绪智力交互项后,情绪耗竭对成就感的影响依然显著(M15,β=-0.107,p<0.05)。因此,情绪智力在情绪影响因素对员工成就感的作用关系中的调节效应会被情绪耗竭完全中介。为进一步验证这一结果,本研究同样按Edwards和Lambert(2007)给出调节路径分析建议,利用Bootstrap方法构造1000个样本进行稳健性检验[30],结果如表5所示:情绪智力的间接效应为0.076,对应bootstrap构造估计量在95%的置信区间内不包含零(间接效应显著),且表5结果还支持情绪智力在第一阶段的调节效应显著,所以情绪智力在情绪影响素对员工成就感作用关系中是一个有中介的调节变量,其调节效应会被情绪耗竭完全中介。

表5 有中介的调节:情绪智力调节路径分析结果(bootstrap,n=1000)

四、研究结论与启示

(一)研究结论

本研究从情绪影响因素的角度探讨了导致员工工作倦怠的前因,揭示了情绪影响因素对员工工作倦怠三个维度的作用关系,实证了情绪影响因素抑制员工情绪耗竭与去个性化、提升员工成就感,情绪智力在上述三种作用关系中都起强化的调节作用,情绪耗竭在情绪影响因素对员工去个性化作用关系中起中介作用且中介效应受情绪智力调节,情绪智力在情绪影响因素对员工成就感作用关系中起调节作用且调节效应被情绪耗竭中介,这在理论上进一步强化了对情绪耗竭作为工作倦怠核心特征的理解。换句话说,服务性企业轻视或忽视情绪影响因素设计容易导致员工情绪耗竭、使员工丧失工作热情与积极性,继而引发去个性化和成就感低落,其中不同情绪智力员工的表现会有所差异:员工情绪智力越低,在完成高情绪要求的工作时越难以进行情绪调节,情绪耗竭程度会越高,产生工作倦怠的几率会越大,且这些影响都是通过情绪耗竭进行的。因此,服务性企业要减少员工工作倦怠产生的危害,就应在员工情绪影响因素设计与员工情绪耗竭方面多加考量,通过工作环境的优化与情绪影响因素的合理化设计降低员工情绪耗竭与去个性化状况、提高员工工作热情与成就感,以实现减缓员工工作倦怠的目的。

(二)理论意义

(1)本研究进一步丰富了工作倦怠前因变量的研究。在对工作倦怠前因变量的探讨中,工作特征(包括工作量、角色冲突与角色模糊、支持与资源、工作中的人际情绪压力等)和个体特征(包括人口学变量和人格特征)是讨论较多的产生工作倦怠的前因变量,研究发现与工作有关的压力源能有效预测工作倦怠,但是很少有将这几个方面综合起来考察其对工作倦怠的影响。这说明影响员工工作倦怠的不仅仅只是某个单一因素,而可能是对多种因素的一种综合反映。

(2)验证了情绪耗竭是工作倦怠的核心特征。情绪影响因素对情绪耗竭、去个性化的作用关系是负向的,对成就感的作用是正向的,情绪影响因素之所以会导致工作倦怠的产生,根本原因在于其耗损了员工的内在情感资源,降低了员工的工作热情和积极性,进而使得情绪耗竭产生,继而引发去个性化与成就感低落,这与已有研究结果是一致的。这一研究结果对于深化情绪影响因素的作用过程,揭开情绪影响因素与员工工作结果之间的黑箱(black box)具有实证意义。

(3)情绪智力对应对工作倦怠的产生及程度具有重要的作用。工作倦怠的产生与组织内的情景要素是相联系的,情绪智力不同的员工,其对工作倦怠的承受力是不一样的。情绪影响因素和情绪智力共同影响情绪耗竭的事实表明,员工情绪耗竭的产生不单单是由情绪影响因素或者个体特质因素所决定的,而是由情绪影响因素和个体特质因素共同决定的,这一研究契合了激励理论所强调的个体情景交互的观点。

(三)管理启示

(1)本研究为服务性企业解决员工工作倦怠问题提出了新的思考方向。本研究中的情绪影响因素包括个人状况、任务管理和组织管理三个方面,由于情绪影响因素对工作倦怠的三个维度都有负向作用,因此服务性企业在分析及应对员工工作倦怠问题时,不仅要考虑服务性工作自身所具有的高情绪要求对员工内心资源的消耗,又要考虑到合理、高效的组织管理一定程度上也可以弱化员工的工作倦怠。

(2)本研究对干预员工的工作倦怠提出了新的思路。工作倦怠已成为现代企业(尤其是服务性企业)中的职业危害,企业应清醒地认识到工作倦怠所带来的一系列负面影响,并采取切实有效的措施来防治工作倦怠。本研究结果证明情绪智力对情绪影响因素与情绪耗竭之间有着显著的调节作用,情绪智力作为个体重要的正向特征,可以为服务性企业员工提供积极的力量,例如Duran(2004)[31]、Gerits(2005)[32]的研究均显示情绪智力与去人格化、成就感显著相关。彭正敏和车宏生(2004)发现情绪智力与工作倦怠中的情绪耗竭负相关[33]。服务性企业的工作特征要求员工要具备高情绪智力,因此招聘员工时可将情绪智力纳入甄选标准,一定程度上能够从源头上减少工作倦怠的发生,同时情绪智力又是一种能力,可以通过培训等相应的方式得到改善和提高[11]。因此,我们建议,当员工发生工作倦怠时,企业应积极地实施员工援助计划(EAP),加强对员工的情绪管理培训和心理咨询,教授自我情绪调节的方法与技巧,帮助员工保持良好的心态,从而更好地适应工作要求。情绪智力作为员工工作倦怠的重要干预变量,突破了以往被动应对工作倦怠的境地,可以在不改变现有条件的情况下通过改变员工自身的心理状态缓解工作倦怠的产生及其程度。

(3)服务性企业应充分认识和重视给予员工情感支持。本研究发现年龄与情绪耗竭(r=-0.124, p<0.05)负相关,酒店行业作为典型的服务性企业,由于节约成本、员工流动性大等各方面的原因员工的年龄普遍年轻化,以应届毕业大学生甚至是实习生为主,对于刚刚踏入社会的学生来说要适应高情绪要求的工作存在较大的困难,加之缺少相应的工作经验,会迅速消耗其工作热情和积极性,进而产生情绪耗竭。同时我们还发现部门与去个性化(r=-0.126,p<0.05)负相关,酒店的前厅部、餐饮部和客房部等是酒店经营的主要部门,同时也是与顾客高接触的部门,“微笑服务”是最基本的要求,面对形形色色的顾客员工要始终遵守组织的情绪表达要求,情绪劳动频率高、情绪消耗大,产生去个性化的概率也更高。因此,酒店等服务性企业应转变思路充分认识和重视服务工作特征所导致的情感资源的消耗,将情绪劳动列入员工培训计划和员工绩效考核指标,认可员工的情绪劳动价值,对员工进行定期的情绪劳动培训,帮助员工获得组织的情感支持,同时对情绪消耗大的部门和岗位给予更多的工作授权,及时的情感补偿等,降低新员工的流失率,摆脱老员工在工作情景中的“社会死亡”[34]。

(四)研究局限与展望

(1)虽然研究的是我国组织情景中的问题,但所采用的测量工具都是在西方组织背景中发展出来的,尽管情绪智力和工作倦怠的测量使用的是成熟量表,但更佳的选择是选用本土的测量工具,从而使得变量的测量更加贴近中国本土的实际;同时,情绪影响因素量表的稳定性也还有待更进一步验证。另外,受研究广度的限制,我们仅仅研究了一般工作压力源(情绪影响因素)对工作倦怠的影响及其作用机制,后续的研究可进一步探索在我国组织情景下引起工作倦怠的其他前因变量(如情绪劳动等情绪压力源)以积累更多的理论和实证基础。

(2)本研究仅从情绪视角证实了情绪耗竭对引发工作倦怠所起的中介作用,未来的研究应该尝试从多重的视角来探讨形成工作倦怠的作用机制。近年来,社会交换理论(social exchange theory)在解释员工在工作情景的情绪和行为所起的作用正逐渐得到学术界的重视,情绪压力是否会破坏员工与组织的社会交换关系,尤其是服务性企业自身的高情绪要求特征是否扰乱了正常的员工情感消耗与补偿之间的平衡,进而降低员工的工作热情导致工作倦怠产生呢?未来可在这个方面进行一定的探索。

(3)尽管本研究探讨了情绪智力的调节作用,也证实了情绪智力作为一种情绪调节的能力影响了情绪耗竭的程度,但影响情绪耗竭的因素是多种多样的,既有个体的因素也有情景的因素,未来的研究应进一步探索其他可能的调节变量,以更深入地了解情绪耗竭的作用边界。例如,工作中心度(work centrality)高的员工由于对工作生活看得很重,其对于高情绪付出的反应是否会比工作中心度低的员工对高情绪付出的反应更剧烈呢,未来可在这个方面进行一定的探索[34]。

(4)本研究虽然样本比较典型,这样做也能有效控制行业和企业类型因素的影响,提升研究的内部效度,但取样范围较狭窄也使得研究的外部效度受到了一定的影响,后续研究可进行更广泛的行业和地区样本调查,使得数据多样化,从而进一步验证本研究的结论。

[1]Schaufeli W B,Leiter M P,Maslach C.Burnout:35 years of research and practice[J].Career Development International,2009,14(3):204-220.

[2]邬佩君.第一线服务人员之情绪劳动的影响因素与其结果之关系:以银行行员为例[D].台北:台湾政治大学,2003.

[3]Salovey P,Mayer J D.Emotional intelligence[J].Imagination,Cognition and Personality,1990(9):185-211.

[4]刘咏梅,卫旭华,陈晓红.群体情绪智力对群决策行为和结果的影响研究[J].管理科学学报,2011,14(10):11-27.

[5]Goleman D.Emotional intelligence:Why it can matter more than IQ[M].New York:Bantam Books,1995.

[6]Wong C S,Law K S.The effect of leader and follower emotional intelligence on Performance and attitude:An explorato-ry study[J].The Leadership Quarterly,2002,13(3):243-274.

[7]Maslach CM,Jachson SE,Leiter M P.Maslach Burnout Inventory:Manual(3rd Ed.)[M].Palo Alto,CA:Consulting Psychologist Press,1996.

[8]Grandey A A.Emotion regulation in the workplace:A new way to conceptualize emotional labor[J].Journal of Occupational Health Psychology,2000,5(1):95-110.

[9]吴宗佑.工作中的情绪劳动:概念发展、相关变项分析、心理历程议题探讨[D].台北:台湾大学,2003.

[10]Neill J W O,Qu X.Effects of organizational/occupational characteristics and personality traits on hotel manager emotional exhaustion[J].International Journal of Hospitality Management,2010,29(4):652-658.

[11]Slaski M,Cartwright S.Health,performance and emotional intelligence:An exploratory study of retail managers[J].Stress and Health,2002,18(2):63-68.

[12]Brotheridge C M,Grandey A A.Emotional Labor and Burnout:Comparing Two Perspectives of"People Work"?[J].Journal of Vocational Behavior,2002,60(1):17-39.

[13]Hobfoll S E.Conservation of resources:A new attempt at conceptualizing stress[J].American Psychologist,1989,44(3):513-524.

[14]张辉华,凌文栓,方俐洛.“情绪工作”概况研究[J].心理科学进展,2006,14(1):111-119.

[15]王璐,汤超颖,弓少云.服务业员工情绪智力、动机与情绪劳动的关系[J].经济管理,2009(1):86-90.

[16]Ciarrochi J,Deane F P,Anderson S.Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health[J].Personality and Individual Differences,2002,32(2):197-209.

[17]Lindebaum D.Does emotional intelligence moderate the relationship between mental health and job performance?An exploratory study[J].European Management Journal,2012,Article in Press.

[18]Davis SK,Humphrey N.Emotional intelligence as a moderator of stressor–mental health relations in adolescence:Evidence for specificity[J].Personality and Individual Difference,2012,52(1):100-105.

[19]Jordan P J,Ashkanasy N M,Härtel C E J,et al.Workgroup emotion intelligence:Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus[J].Human Resource Management Review,2002,12(2):195-214.

[20]Rozell E J,Pettijohn C E,Parker S R.Emotional intelligence and dispositional affectivity as predictors of performance in salespeople[J].Journal of Marketing Theory and Practice,2006,14(2):113-124.

[21]秦虎,陈赟喆,孟慧.情绪劳动、情绪智力与工作倦怠的关系[J].心理研究,2011,4(1):49-54.

[22]余玲艳,张德.工作背景下情绪影响因素量表[J].中大管理研究,2008,3(3):22-35.

[23]Nunnally J C,Bernstein I H.Psychometric Theory[M].New York:McGraw-Hill,1994.

[24]李超平,时勘.分配公平与程序公平对工作倦怠的影响[J].心理学报,2003(5):677-684.

[25]Baron R M,Kenny D A.The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[26]Sobel M E.Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models[M]//Leinhardt S.Sociological Methodology.Washington,DC:American Sociological Association,1982.

[27]Cohen S,Wills T A.Stress,social support,and the buffering hypothesis[J].Psychological Bulletin,1985,98(2):310-357.

[28]Cohen J,Cohen P C,West SG,et al.Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences(3rd Ed.)[M].Hillsdale N J:Lawrence Erlbaum Associates,2003.

[29]Muller D,Judd C M,Yzerbyt V Y.When moderation is mediated and mediation is moderated[J].Journal of Personality and Social Psychology,2005,89(6):852-863.

[30]Edwards JR,Lambert L S.Methods for integrating moderation and mediation:a general analytical framework using moderated path analysis[J].Psychological Methods,2007,12(1):1-22.

[31]Duran A,Extremera N,Rey L.Self-reported Emotional Intelligence,Burnout and Engagement Among Staff in Services for People with Intellectual Disabilities[J].Psychological Reports,2004,95(2):386-390.

[32]Gerits L,Derksen J J L,Verbruggen A B,et al.Emotional Intelligence Profiles of Nurses Caring for People with Severe Behavior Problems[J].Personality and Individual Differences,2005,38(1):33-43.

[33]彭正敏,车宏生.情绪智力的能力模型[J].心理科学进展,2004,12(6):817-823.

[34]吴隆增,刘军,许浚.职场排斥与员工组织公民行为:组织认同与集体主义倾向的作用[J].南开管理评论,2010,13(3):36-44.