胱抑素C在狼疮肾炎诊断中的应用

2013-08-15刘冬叶

刘冬叶

(湖南省邵阳县第二人民医院检验科 湖南 邵阳 422100)

1 研究背景

系统性红斑狼疮(Systemic lupus erythematosus,SLE)是一病因不明的好发于育龄女性的慢性炎症性自身免疫性疾病.病程和预后多样,常反复恶化与缓解.通常累及肌肉骨骼系统和皮肤,也可引起肾,肺,心和中枢神经系统炎症性改变[1]。狼疮肾炎(l upus nephritis,LN)是SLE中最常见且严重的并发症之一,约50%-70%的SLE伴有LN,表现为高发病率和高死亡率,狼疮肾炎的五年生存率比较低狼疮肾炎[2]。然而,若能早期诊断出狼疮肾炎并及时的给予治疗,将显著的改变肾脏的病理进程并延长患者的生存率[3]。因此,对狼疮肾炎的早期检测和诊断具有重要的临床意义。胱抑素C(cystatin C,Cys C)是近年来报道的反应肾小球滤过率(GFR)最敏感的指标之一,可早期反映肾小球滤过膜通透性的变化及早期肾小管的损伤变化,对早期肾损伤有着较为敏感的检出率[4]。本文通过检测89例SLE患者和60例健康者血清及尿中的Cys C和24h尿微量清蛋白(24h UmAlb)的水平,探讨Cys C在狼疮肾炎中的变化及应用价值。

2 实验方法

2.1 标本的采集

2.1.1 健康对照组及疾病组纳入标准:

健康对照组:为随机抽取本院门诊经体检确认无自身免疫病和其他躯体疾病者(病史、查体、心电图、胸片、B超、血液常规及生化检查等均正常者)40例,年龄28~67岁,平均(34.3±17.8)岁,其中男10例,平均(33.2±15.5)岁,女30例,平均(31.2±17.3)岁。近1个月内无重大生活事件。

疾病组:选择2011年1月~2012年12月我院收治的SLE患者89例,男8例,女81例,平均年龄(31.58±14.22)岁。诊断符合美国风湿病学会(ACR)2010年修订的诊断标准[5]。患者无并发糖尿病、高血压及其他引起肾功能改变的疾病。

2.1.2 血清样品和尿液标本收集:研究对象于上午8~9时采集空腹静脉血3 mL,置于洁净的促凝管内,在常温下以3000 r/min的速率离心5 min,以EP管分离血清置于-80℃冰箱内保存。同时嘱患者早上8点排尿弃去,开始留取24小时全部尿量(包括次日凌晨8点)收集在一个带盖的干净容器内,于第一次采集尿后加入1 mL甲苯作为防腐剂,混匀后测量并记录总尿量,再取混匀尿2~3 ml置于-80℃冰箱内保存。

2.2 检测方法

2.2.1 所有标本都均在日立7600生化分析仪上测定。先以标准品定标,再以高低二水平质控物做质控,确认仪器及工作状态良好后,再行标本检测。Cys C检测为增强免疫比浊法,Urea为酶活力分析法,Cr用碱性苦味酸二点时间法,24h尿微量白蛋白以免疫比浊法检测,β2-微球蛋白以颗粒增强免疫比浊法进行检测。

2.2.2 分组依据:以24h UmAlb为依据,将SLE)患者分为24h UmAl b<20 mg/L的SLE组(无肾病)和24h UmAlb>20 mg/L LN组(有肾病),LN组又再依据24h UmAl b为20-200 mg/L的LN1组(早期LN)和24h UmAlb>200 mg/L的LN2组(临床LN)。

表1 各组间Urea、Cr、β2-MG和Cys C水平比较()

表1 各组间Urea、Cr、β2-MG和Cys C水平比较()

注:与正常对照组比较#P<0.05,与SLE组比较*P<0.05,与LN1组比较¥P<0.05。

0.14±0.09 SLE组 24 4.98±2.13 74.12±18.12 2.72±0.65# 1.65±0.28# 0.28±0.14#LN1组 33 5.34±3.09 73.15±24.54 4.35±2.38#* 2.65±1.12#* 0.48±0.16#*LN2组 32 9.46±6.45#*¥156.43±112.18#*¥7.12±6.02#*¥ 4.34±1.89#*¥ 0.99±0.21#*¥sC对照组 40 5.12±1.12 76.57±24.34 2.0±1.02 0.98±0.16组别 例数 Urea Cr β2-MG 血CysC 尿Cy

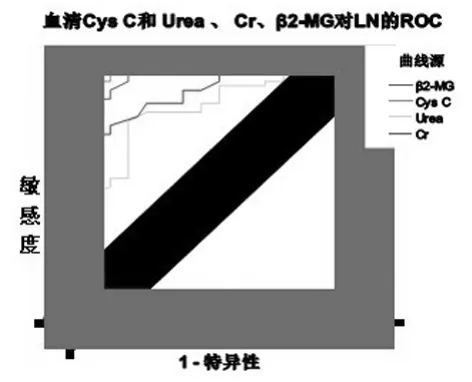

3.2 血清Urea、Cr、β2-MG和Cys C对SLE肾损害诊断效能的比较:用ROC(receiver operating characteristic)曲线分析各指标对SLE肾损害诊断的准确性(如图1),结果显示Cys C和β2-MG的AUC(area under the curve)相当,分别为0.977和0.965,Urea、Cr的AUC分别为0.781和0.851(P<0.05),这个结果显示Cys C和β2-微球蛋白在对系统性红斑狼疮的肾损害的诊断上明显优于Urea、Cr。

图1 血清Cys C和Urea、Cr、β2-MG对LN的ROC曲线

3 实验结果

3.1 各组血清Urea、Cr、β2-MG、Cys C及24h UmAlb的比较

对所有资料行正态性和方差齐性分析,各组资料均为正态分布且为方差齐性资料,所以用单因素方差分析对各指标进行统计学分析,SLE

4 讨论

SLE是多因素参与的病因尚不明了的自身免疫性疾病,其临床表现复杂多样,病程迁延反复,血清中存在大量自身抗体,全身多脏器可受累,肾脏是最常见累及器官之一[6]。LN为SLE常见且最严重的并发症之一。目前认为患者免疫耐受机制破坏,细胞免疫和体液免疫功能失调,补体旁路途径激活,造成大量自身抗体产生,并在肾脏沉积是导致LN发病的基本环节[7]。LN有着很高的患病率和死亡率,有报道在上世纪九十年代狼疮肾炎患者5年和10年的存活率分别为83%-92%和74-84%[8]。尽管在近二十年来,对SLE的诊疗有了很大的改善,LN的预后依然不理想,约有25%的病人在发现有肾损害的10年后恶化为终未期肾衰竭[9]。LN以交替的发作和缓解为特点,这就要求对其进行长期的跟踪和监测以便随时更改治疗方案。LN肾病早期除肾小球病变外还较普遍的存在肾小管间质的损伤。因此,及时的了解肾小球和肾小管的损害程度对LN的早期诊断,采取及时的干预措施对延缓肾脏疾病的发展具有重要的临床意义[10]。

Cys C是由122个氨基酸残基组成,分子量为13.3KD,带正电荷,等电点为9.3碱性非糖化蛋白质,是半胱氨酸蛋白酶抑制剂家族的成员之一。编码Cys C的基因位于20号染色体短臂,长约615kb,由三个外显子和二个内含子组成,属于“管家基因”,能在几乎所有的有核细胞表达,无组织学特异性,故机体Cys C产生率相当恒定[11,12]。Cys C属分泌性蛋白质,广泛存在于各种体液中,其中精液和脑脊液中浓度最高、尿液中最低,可经肾小球自由滤过,在近曲小管被重吸收并降解。肾脏是清除循环中Cys C的惟一器官,GFR是决定血清Cys C浓度的主要因素[13]。当肾功能受损时,Cys C能敏感的反应其受损的状况及其受损的部位,若是肾小球的病变,血清中的Cys就会显著升高;若是肾小管的病变,经肾小球滤过的Cys C在肾小管不能被完全分解代谢,尿液中的Cys C就会升高。

本文通过对89例SLE患者不同临床分期的血清及尿液胱抑素C的检测结果分析,发现随着SLE肾损伤的病程发展,血清及尿Cys C随着24h UmAlb的增加明显的呈现逐渐增高的趋势。实验结果显示,LN2组的血清及尿Cys C水平均显著高于LN1组、SLE组及对照组(p<0.05);LN1组显著高于SLE组和对照组(p<0.05);SLE组也显著高于对照组。这与SLE患者肾功能的受损常同时累及肾小球和肾小管是相一致的,此前已有相关研究表明血清中的Cys C能较传统的肾功能指标更为敏感的反映肾小球滤过率的变化,尿液中的Cys C能敏感的反映肾小管的受损状况。用ROC曲线分析结果显示Cys C和β2-MG的AUC(area under the curve)相当,分别为0.977和0.965,Urea、Cr的AUC分别为0.781和0.851(P<0.05),这个结果显示Cys C和β2-微球蛋白在对系统性红斑狼疮的肾损害的诊断上明显优于Urea、Cr。本实验结果证实了Cys C能敏感地反映肾小球和肾小管的功能,可作为SLE早期肾功能损伤评价的指标。

[1]周江红,刘南田,and朱海萍.系统性红斑狼疮.国外医学:护理学分册,2005.24(1):p.23-24

[2]张凤山,et al.来氟米特治疗31例狼疮肾炎的临床研究.中华风湿病学杂志,2002.6(4):p.282-284

[3]余学清and陈楠.狼疮肾炎治疗现状及应注意的几个问题.中华肾脏病杂志,2002.18(1):p.7-8

[4]俸家富,罗军,and李少林.胱抑素C-肾小球滤过率肌酐替代标记物 [J].国外医学:临床生物化学与检验学分册,2005.26(3):p.168-172

[5]王国春,et al.2010年美国风湿病学会年会会议纪要 [J].中华风湿病学杂志,2011.15(1):p.46-48