抗日战争背景下的上海市井文人——以30-40年代《永安月刊》为中心的考察

2013-08-14王成,邓倩

王 成,邓 倩

(1.安徽大学历史系,安徽合肥230039;2.浙江农林大学 环资学院,浙江杭州311300)

随着中国传统士绅社会的瓦解,20世纪上半时,上海作为近代国际性大都市云集了一批现代文人,他们中的大部分我们姑且称之为“市井文人”。《永安月刊》由近代上海“四大百货公司”之一的永安公司于1939年创办,其主要负责人与供稿人都是市井文人。上海永安股份有限公司成立于1918年9月5日,是近代上海著名的环球百货企业。永安公司是家族企业,直到解放前一直由中山郭氏经营控制。[1]《永安月刊》的创办是永安公司秘书郑留个人文艺愿望与永安公司商业战略结合的结果。商人以赚取利润为终极目的,《永安月刊》和永安公司一样对于政治问题敬而远之,因而政治色彩太浓的文章一般不会见诸于《永安月刊》。从创刊到停刊的10年里,《永安月刊》一直秉承“宣扬文化提倡美术文艺及修身德育”的宗旨。也正因为如此,“迨美日战争后,虽处于敌伪环境,但因无关政治,得以避免压逼,数年来仍秉正义立场,维持出版。”[2]不可否认,《永安月刊》属于大众文化,它有迎合教育水平较低的消费集体娱乐和消闲的需求,以增加销售的一面。[3]191但是大多数市井文人并没有因为生存而完全放弃家国理想,他们言语与文字之间透露出一定的国家与民族意识。

一

《永安月刊》创办于1939年5月1日。关于《永安月刊》的创立,杂志主编郑留有如下回忆:

四年前(1939年——笔者注),约于四月初间,余支身赴杭,寄居西冷饭店,偶与先余来杭之文化界友人谈及出版界近况,其时出版界已渐感零落,余不禁为之与兴叹,友人知余风好,咸劝余创办杂志,余摇首谢不敏,盖以经验所得,创办定期刊物,困难多而成就少,欲求获致佳果,谈何容易。

返沪后与同事梁君(即梁燕——《永安月刊》编辑之一,笔者注)谈及在杭诸友劝余创办杂志事,梁君固此道宿将,踊跃赞成此议,余之兴致乃油然而生,惟兹事体大,未可一蹴而及,当前问题,究应独资创办抑合资创办,几经研究,以为合资并非办法,至于独资创办,资本短少则不敷周转,资本过大又力所不逮,以此问题不能解决,遂搁置多日,寻且不复者虑。

及后与本公司当局谈及,不料公司方面极力赞成由公司出版,虽事前明知为蚀本生意,但为发扬文化,并可作公司别开生别之无形广告,即属蚀本亦在所不惜。

于是问题有急转直下之势,同时规定为十六开本,取名永安月刊定于廿八年五月一日出版,以时计距出版日期已不足一月,乃日以继夜,不断筹备,经此不足一月之筹备,卒能如期出版,而岁月不居,月复一月,期复一期,不觉于兹四年矣。[4]

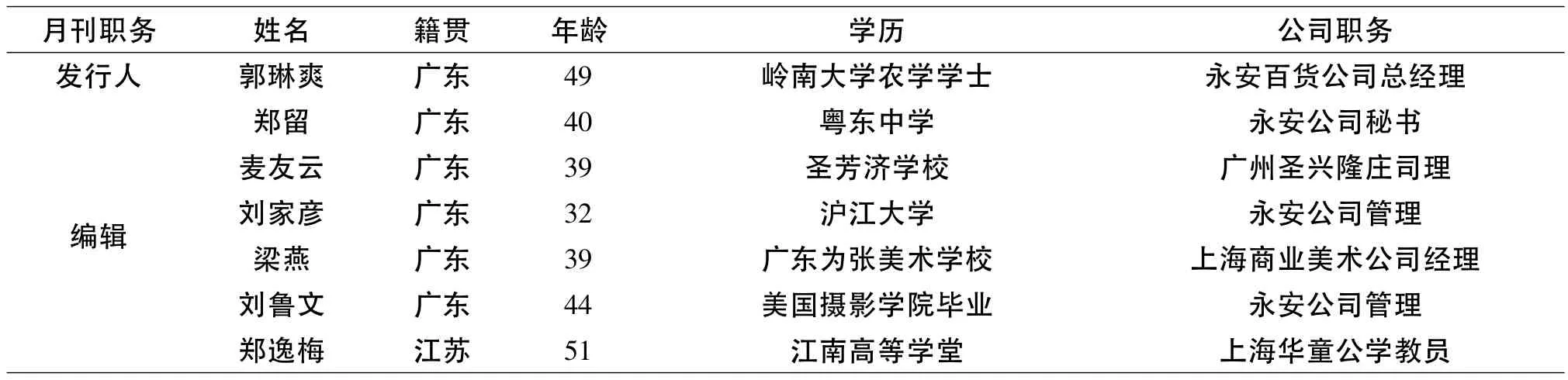

《永安月刊》主要负责人一般有双重身份,一方面他们在永安公司供职,另一方面又负责《永安月刊》的出版与发行(见表1)。郑留既是杂志主编又是永安公司常务秘书,与郭琳爽关系密切,永安公司日常大小会议通常由其负责主持和记录。早期实际负责人为《申报》记者黄寄萍。孤岛时期,由于《申报》坚持爱国抗战,成为敌人攻击的主要目标。1940年7月日伪南京当局列出一份83人的抗日分子黑名单,其中黄寄萍赫然在列。[5]黄寄萍在《新四进士改业记》用极其委婉曲折的笔法勾勒出欲为一园艺工而不可得的生活窘境。黄在文章结尾交待,“本刊创始以来,鄙人每期撰作,承编者与读者谬奖,非常感愧。但近以心绪不佳,体亦羸弱,医嘱亟须静养,故自下期起,暂停写作,来日方长,期待异日可!”[6]这句话实际上用隐晦的方式告别读者。

表1 :《永安月刊》主要负责人简表(1945年)①① 资料来源:上海档案馆馆藏档案《〈永安月刊〉杂志申请登记书、调查表及该刊发行人郭琳爽为发行登记事与上海市社会局的来往文书》,档案号Q6-12-52-76。

黄寄萍出走上海之后,《永安月刊》实际负责人改为旧派文人出身的郑逸梅,为杂志供稿者也多是郑逸梅的旧派文人好友,如徐卓呆、周瘦鹃等。“抗战时期,上海知识分子在日伪统治下的分化是显著的,他们走了不同的道路,有着不同的心路历程。其中,一部分人在现实的重压下不为所动,一面承受着严酷现实的强大压力,一面寻觅着抵抗的道路;有一些人采取了妥协的态度;还有一批知识分子步入歧途,甘愿随波逐流,甚至与日伪势力同流合污。”[7]实际上,面对残酷的迫害并非所有知识分子只有这三条路可走。以《永安月刊》为例,它的编者和主要供稿人虽然面对时局没有选择直接抵抗,但这并不代表《永安月刊》的知识分子没有爱国意识,在爱国与生存之间,他们在表面选择后者,内心却难以割舍前者。

《永安月刊》的《创刊小言》如是写道:

方今国家多事,世乱正殷,处乱世而行,非治乱之道。从而创办无关治乱之月刊,或将讥为不识时务不切实际者乎?曰,否。创办《永安月刊》,盖别有所见,兹请毕其词:

黎明在望,大地昏黑,时代之波洪,动荡不定,一般人士每感焦燥不安。若夫不安,则精神与行动均将交蒙其弊。扩而充之,足以影响百业前进之精神及社会秩序,进而动摇国本。为害之烈,概可想见。求安之道,衣食与娱乐仅得其表耳,未得其里也。欲求表里俱安,沉着冷静,则必有赖于文字。盖藉文字之力,将宁静其精神,鼓励其振作,辅助其发展,裨益其身心,则《永安月刊》之创标的在是矣。[8]

即便是《永安月刊》表面上极力规避政治和现实,但实际上根本无法摆脱现实和政治的约束。马克思说:“人们的观念、观点、概念,简短地说,人们的意识,是随着人们的生活条件、人们的社会关系和人们的社会存在的改变而改变的。”[9]《永安文丛》的主编余之认为:“《永安月刊》的选择也自有立场,当时红到发紫的张爱玲、苏青完全不在其列,而左翼文人的作品也不被青睐,多的是一批现在较少提及的‘民国文人’,如徐志摩、包天笑、郑逸梅、周瘦鹃等。”《永安月刊》中的小说也多表现城市普通人的生活,小百姓的悲欢,有社会批判,和我们通常说的海派小说的风花雪月并不一样。[10]

1939年5月,汪精卫一伙到上海组织“中国国民党中央执行委员会特务委员会特工总部”的机构,对上海租界里抗日报刊及报人进行残酷陷害。他们一面着手筹办自己的报馆和印刷所,一面收买原有的报馆和新闻工作人员,迅速发展其新闻宣传网络。1940年3月汪伪政府成立后以“政府”名义,不仅收买抗日报刊报人,而且新创办了一批报纸和印刷所。[11]《导报》、《中美日报》、《大美晚报》、《大晚报》、《申报》等报馆先后遭到汪伪特务的武装袭击。1939年6月17日,《导报》馆首遭袭击;7月22日晚,《中美日报》馆和《大晚报》馆遭到袭击,《申报》馆曾被暴徒捣毁。为了防卫,许多报馆只好在门前堆起了沙袋,拉上铁丝网,装上铁栅门。《申报》等报馆还自费雇请租界巡捕做门卫,编辑、记者等主要工作人员住进报馆,以防不测。[12]在白色恐怖极其猖獗的上海,知识分子面临一种左右为难的境地:一方面要活命,要照顾家人,要追逐个人利益;另一方面,内心又具有爱国情绪与民族尊严。这种道德的两难境地使之痛苦不堪。[7]《永安月刊》不时会刊登一些饱含深情的富于爱国热情的文艺作品。谭正璧的抗日作品《孟津渡》原名《迎王师》,《永安月刊》已经排就准备印刷,却被日伪当局全部抽去。[13]即便如此,这篇文章还是在抗战胜利后刊登在《永安月刊》的纪念号上,这充分体现了文人爱国救亡理想与养家糊口现实之间的矛盾。如果仅从体例方面分析是看不出其中所包含的层层深意的。

1937年,“七七”事变标志着全面抗战爆发。11月20日,国民政府发表了迁都重庆的宣言,宣布“国民政府兹为适应战况,统筹全局,长期抗战起见,本日移驻重庆。”12月1日宣布正式开始在渝办公,自此重庆作为战时陪都长达8年之久。《永安月刊》第11期《战时新都的重庆》对国民政府西迁积极进行宣传,介绍了重庆的地位、市容、交通、生活状况及工商业状况。作者饱含深情地写道,“假使你到新都——重庆,放眼一看,便要感到无限惊奇;因为生气蓬勃的战时新都,虽迭遭轰炸,但不独没有变成废墟,反而好像个火油池,愈轰炸,愈发旺……实为我国民族‘重庆’更生的发源地啊!”[14]作为陪都的腹地贵州、四川、云南以及广西都成为文人加以报道的对象。对于后方人民所遭受的苦难,作者也是感同身受。针对当时西南地区男人战死较多,基本上沦为女人世界的状况,《永安月刊》评论道,“自南京失守,以至武汉会战,疆场上成仁的男子,何止百万!都赖西南各省征调补充,同时先期疏散以至随军撤退的女人,也都先后集中在西南,而江南迁来各校的女生,更都麋集到内地,因此西南成为女人的世界!”[15]

宋蔼龄、宋庆龄、宋美龄是中国著名的“宋氏三姐妹”,是20世纪中国最显耀的姐妹组合,在一定程度上影响了中国的历史进程,也因而成为世界关注的焦点,抗战期间更是如此。1940年宋美龄因病前往香港治疗,三姐妹在香港聚首给中国团结抗战带来了巨大的动力。对此,《永安月刊》评论道,“抗战军兴,……姊妹间经多次之往返访谈,意见一致,前嫌顿释,乃相偕蒞渝,共肩抗战建国重任,祛除‘谣言攻势’,实国内团结之象征……”[16i]《永安月刊》无非是希望通过对宋氏三姐妹的报道向读者展现全国上下一心共同抗日的信念和决心。

二

《永安月刊》创建之时正是抗战初期,国民党政府盲目乐观,对于战时经济发展缺乏正确的预期。而日军则通过在占领区成立的各金融机构,开展对中国的货币战。《永安月刊》出版发行的10年恰是旧中国通货膨胀最为严峻的时间。千疮百孔,民生凋敝,使《永安月刊》步履维艰,对于米价、纸价上涨的抱怨也叠见刊上。《永安月刊》抱定蚀本办刊的意愿,是“宣扬文化提倡美术文艺及修身德育。”[2]面对时人质疑永安公司蚀本办刊的目的,编者坦诚地说:“公司出版月刊,目的不在谋利,并且是预备蚀本的,大凡一种事业,较大的区别,可分两种,有物质的,有精神的,《永安月刊》是属于后者那种,换句话说,便是精神的表现,也可以说是潜伏性的广告,这种广告,是无需多量显明字面的,所以《永安月刊》是永安公司一种精神的广告,内容纯粹是杂志的体材。”面对物价飞涨,编者决定“至于成本方面,目前百物飞涨,假使蚀本额数超过预算数目时,也许要酌量增加售价,不过非万不得已,是决不出此的。”[17]

实际上到第四期,月刊编者就迫于物价飞涨的压力决定在第五期涨价,并恳请读者原谅。第五期编者道:“目前物价,一天比一天高涨,尤其是需用外汇的货物,更涨得不亦乐乎,别的不谈,单论出版物的一切,如纸张制版等,无一不涨到一倍以上,在这种环境之下,出版界显遭遇着重大的危机,我敢说一句,目前上海的出版物,如想赚钱,简直比什么还难。”[18]言语间充满了对于时局和上海文化界前途的担忧和恐慌。《永安月刊》的从业者生存艰难由此可见。

在《永安月刊》创刊到终刊的10年里,刊物涨价远远超出了编者们的预期,以至于编读双方都已习以为常了,只是编、作者不时在编后或文章中偶有抱怨。《永安月刊》的定价也从开始的免费赠阅、到10分、20分,再涨到500元、600元甚至数以万计,生存危机犹如船过险滩。凇沪会战后,《申报》总经理史量才说:“本馆两个月来,广告收入减少,报纸销数增多,多卖一份,即多蚀一份钱,开支并不节省,因此最多一天亏二千余元,少则千元,倘再无和平气象,维持亦甚为难。”[19]堂堂《申报》总经理在战火纷飞的年代亦唏嘘不已,更遑说《永安月刊》之类的小杂志小刊物了。面临同样困境的《万象》杂志出资人平襟亚也于1942年发表《书贾与纸商》一文,声讨纸商们不顾民族与国家利益,囤积居奇,导致文化短缺与人民需要之间的矛盾进一步尖锐化。[20]

《永安月刊》的创办者和从业者已经放弃了“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”传统理念,为了生存他们开始了解市井小民的生活与需要。杂志主要受众为知识分子和家庭妇女,所以《永安月刊》的征稿略例如是写道:“(一)本刊采稿绝对公开,凡属文艺创作幽默小品,常识,音乐,戏剧,娱乐,家庭,妇女,儿童,体育,工商业检讨及图画摄作等栏,均所欢迎,一经揭载,酌奉酬金。(二)来稿以短小精干不拘文言主体,惟不采用涉及政治或攻讦他人文稿……”[21]

三

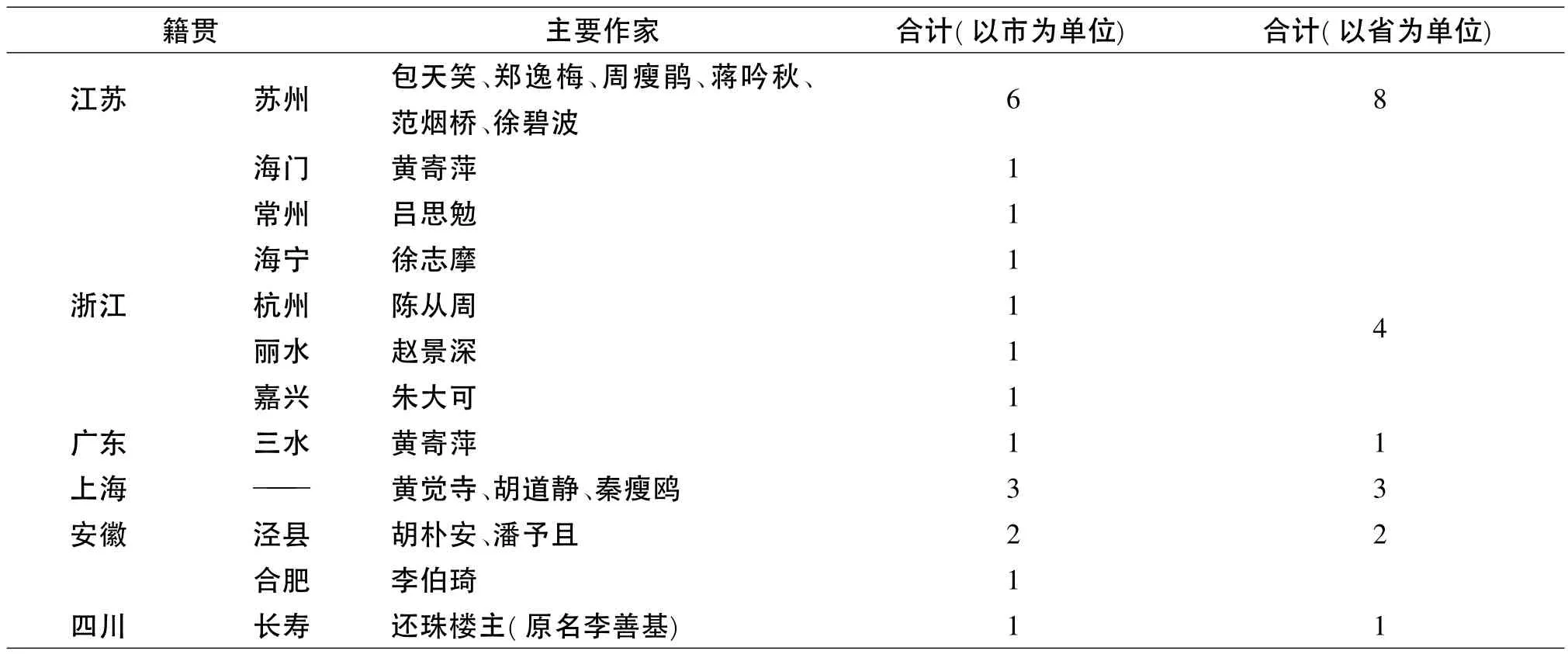

自郑观应起,中国商人一直倡导所谓“商战”。三四十年代,永安公司完成了由老一代开拓者郭乐、郭泉兄弟向新一代郭琳爽的过渡。新一代资本家尽管在一定程度上保留了原有传统价值观念,但随着时代的发展和观念的更新,新旧两代民族资本家在观念和行为方式方面的嬗变与更替不可避免。在人际关系上,新一代民族资本家虽还不可能完全摆脱乡谊联系的习俗影响,但基于当时市场竞争的日益激烈和近代化社会浪潮的推动,企业的改革已成为当务之急,而改革又使企业把人才的需求提到最为迫切的议事日程。[22]郭琳爽不但对企业人才的渴求程度与他的前辈不同,而且对于人才的选择也能冲破地域限制,把视野扩展到全社会,故而《永安月刊》的创建者虽多为广东人,但为其提供稿件的知识分子却绝不限于广东一隅。《永安月刊》的主要供稿人大部分来自江浙地区。江苏最多,浙江次之,安徽、广东等省份又次之,基本上形成以上海和江浙为核心的发散态势,距离上海越近文人越多,反之则越少。[23](见表 2)

表2 :《永安月刊》主要供稿人籍贯情况一览① 此为不完全统计。胡朴安与胡道静为叔侄关系,胡道静出生于上海,故笔者将其列入上海栏。黄觉寺为江苏青浦人,按今日行政区划属上海,故列为上海,秦瘦鸥与此同。

《永安月刊》创刊于1939年5月,至1949年2 月停刊,历经10年,应该是上海解放前兴办时间最长的文学期刊。[24]在当时动荡的社会环境不能不说是一个奇迹,这与永安公司的大力支持密不可分。郭琳爽在给社会局的信件中声称,《永安月刊》总发行量为3,000本,其中本埠为2,000本,外埠为300本,这在当时已经是一个相对不错的数字了。

日本发动全面侵华战争后,上海英、法两个租界的人口激增了七十八万余人。当时,全国很多地区,尤其是上海附近的江苏、浙江以及上海“华界”地区的大量劳动人民,也有一大批封建地主、官僚、富商,为逃避日、伪统治者的烧杀和掠夺,保全生命财产,纷纷迁入租界居住。截至1942年2月上海“华界”人口至少减少了67万以上。[25]

八·一三事件后到1941年珍珠港事件,上海处于孤岛时期。所谓“孤岛时期”,就是指日本人已经占领了上海,租界还未被他们接管的一段时期。孤岛时期的市面繁荣如故,中外冒险家照样在此投机取巧,寻欢作乐。但实际上,它已是野心勃勃的日本侵略者的囊中之物,租界的“独立”地位已摇摇欲坠,岌岌可危。[26]

上海自从沦为‘孤岛’以后,人口骤增,交通阻梗,因此,消费之量骤多,而物资之来源日阻。基此原由,物价大涨,于是每一个市民的生活,不论上层的,下层的,无不感受切肤之威胁。但物价苟能停滞而不再上涨,各阶层的市民尚可预为筹备,使收入或可得到勉强的平衡。无如照此局面,欲求物价停滞在现阶段上不再上涨,任何人殆不敢有此设拟。所以,‘来日大难’的呼声,便挂在各人的口头上了;有许多人虽或强作镇静,不出于口,但藏在心底里的隐痛,究竟是掩饰不掉的了。[27]

此种情况之下上海到处弥漫着悲观情绪,文人更是为上海前途感到担忧。孤岛时期的上海光怪陆离,一边是歌舞升平,一边是食不果腹,一片末日来临之前群魔共舞的奇特景象。《永安月刊》在这一时期出现了一批以孤岛为题材的漫画家及其作品,其内容深刻、犀利,依稀可见战争给整个上海带来的巨大创伤。抗战开始后,各地难民为生计不得不抛妻弃子到处漂泊,上海也成为主要的避难所。有些“上海闻人”却在这时打着救济难民的旗号为自己谋利益,挂羊头卖狗肉。社会上出现各式各样的为难民请命而举行的展览会、慈善茶舞大会。孤岛时期的“上海闻人”成为当时社会的奇异现象之一,他们奔走于各种各样的慈善事业、公益活动、开幕揭牌典礼,充当证婚人、发起人、致词人、调解人、校董以及监察理事等。《永安月刊》第6期《假使没有了难民》以及第23期《孤岛闻人忙》对只知谋取私利,不计民族大义的行为进行了讽刺与鞭挞,《永安月刊》诸如此类的漫画不在少数。

四

《永安月刊》并没有也不可能像他们所宣称的那样完全放弃对于政治的探讨。1937年8月13日,日本进攻上海,挑起“八·一三”事变。8月23日,先施公司遭敌机轰炸,隔路相对的永安公司也被波及。永安新厦的门窗玻璃全部被震碎,原永安公司大楼从底层到四楼各商品部的装置、商品全部毁坏。公司遭受损失的价值估计约四十万元(法币)左右,职工15人受难,受伤者数以百计。很多职工回家避难,造成公司停业多日。1939年8月的《永安月刊》发表短讯并配逝者照片,对于昔日的同事表示沉痛的悼念,言语间流露出无助与无奈。

悠悠岁月,像流水般匆匆过去,我们彼此分别,谁觉得已隔两周年呢?我们每到了八二三那天,总是从心底里发生一种惆怅,怀想,追忆你们不幸遭难的那天。

你们责任已完,一切都已解脱,但是我们这里的一群,相隔两年依然如此,今天对着你们的遗容,实觉非常惭愧。

人生终不免一死,在这纷扰的人间,生的只过着可怜的生活,况且你们的死,早年博得广大的同情,你看,年年此日,到祭坛致祭的旧时同伴,都默默地对着你们的遗容凭悼,并且献给你们以鲜花,象征你们生前芬芳和忠诚磊落,你们魂而有知,应来鉴领。[28]

在日寇的嚣张气焰下,这篇名为《年祭》的小散文只有区区二百余字,甚至于没有一言谈到日本,但即便如此我们也可以想像《永安月刊》编者的勇气。在险恶的政治环境下,作为普通的公司职工和报刊文人显然是无计可施的。他们只能成为任人摆布的棋子,在他们看来死反而是一种解脱。

在复杂的政治环境下,市井文人并没有条件谈政治,因而他们往往曲笔表达自己的感情。举一例而言,《永安月刊》第54期题为《别再沉迷着恋爱》一文,貌似在劝年轻人不要把时间浪费在恋爱之上,实际上是要年轻人从民族危机的噩梦中清醒过来,免做亡国奴。“我又徙(陡)然的忆起:花木兰的代父从军,梁红玉的桴鼓助战,秦良玉的出师勤王,真是正气昭然,为人敬仰……”文章结尾无奈而隐晦地疾呼:“你们别再整天老是谈情说爱。……别再徘徊在这恋爱的情网中,跨上你的征程吧!朋友!醒醒吧!”[29]如不仔细分析,这篇不及200字的短文让人觉得内容突兀、言语晦涩。但是结合时世不难看出,这显然一种社会动员,它的目的是号召年轻人勇担社会责任,奔赴抗战前线。

1945年9月抗战胜利的消息传来,举国欢庆,《永安月刊》文人爱国的情感如同潮水一般爆发出来。《永安月刊》全面出击,积极宣传抗战胜利的相关消息以及善后事宜连续出版第76期《庆祝胜利号》、77期《庆祝国庆号》,刊登八年抗战的胜利成果、敌军的受降情况等。第76期用大版面刊登出席开罗会议的三巨头肖像;第78期报道第九十四军在上海接受降军武器,何应钦视察湘西前线及湘西前线战况;第81期报道日本战争罪犯,山下奉文被判死刑以及日军军火被抛掷入海;第82期报道纽伦堡审判情况;第84期报道陈君璧、陈公博、褚民谊在苏州受审情况;第88期报道杜鲁门总统宣布日本投降,南京军校举行受降仪式,密苏里舰上日本签字投降;第86期报道守卫卢沟桥的国民党军队,被炸平的广岛。《永安月刊》在配图报道日皇裕仁访问神奈川县的工厂区时认为“日本天皇并不神圣”,这就打破了日伪期间关于日本天皇神圣性的宣传。

今天要精确统计抗战时期上海知识分子的人数无疑十分困难。邹依仁认为,1936年上海中小学教职员与新闻记者达3万人,1946年自由职业者达53,584人,1950年上海从事文化性质职业的知识分子(不包括在经济及社会部门从事文化活动的人和所有受过高等教育的人)达142,942人。[25]忻平在此基础上推测,30年代上海文化界知识分子人数大致在20万人上下,如果仅仅从受教育的程度计算的话,将其他领域的知识分子包括进去,人数不会少于 40 -50 万人,甚至更多。[30]

诚如哈贝马斯所分析的那样,大众文化的出现与零售商品以店主的身份被摒弃于市民阶级俱乐部之外有着莫大的关系。他们组成属于自己的协会甚至是范围更大的工商业联合会,完全具有读书会的规模。这些人以启蒙的姿态试图教育所谓的下层民众。谁拥有一部百科全书,谁就是有教养的人。[3]192不可否认,《永安月刊》在一定程度上正是永安公司资本家突显自己教养的“一部百科全书”,然而传统中国的知识分子在人生态度上采取“忧以天下,乐以天下”的态度。抗日战争爆发后,知识阶层身居非常之世发生了分化在所难免。传统的知识分子的家国理想与理念在一定程度和一定范围内抵不过生存的渴望。然而,正如1942年陈向平在《欢迎沪各大学迁浙》的讲话中说:“过去我们处在后方的人,对上海来的书报杂志中的文章,在细心阅读之后,很能体会到藏在字里行间的那种爱护祖国的意志之坚,感情之热,如今,写这些文章的手与笔,更和我们亲切地会合在一起了。在文化贫弱的东南,从此将增加一支有毅力有经验的百战精兵。我们盼望各大学迁浙能及早实现。”[31]抗日战争就实力而言,中国是以“弱”抗“强”,以道义而言,中国则明显居于正义地位。因为内战,思想产生分歧的个人、团体纷纷捐弃前嫌,几千年民族所蓄积的精神,显现为前方血肉与后方的血汗。这是民族非常艰苦的时代,也正是民族亘古未有的伟大与辉煌的时代。[32]在这样的背景下,市井文人为抗战救国所做之努力虽然绵薄,却不应该被忽视。

[1] 顾宇辉.近代中国家族企业的公司治理初探[D].上海:东华大学硕士论文2009:7.

[2] 《永安月刊》杂志申请登记书、调查表及该刊发行人郭琳爽为发行登记事与上海市社会局的来往文书[B].上海:上海档案馆馆藏(档案号Q6-12-52-76).

[3] 〔德〕哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].上海:学林出版社,2009.

[4] 郑留.四年话旧[J]永安月刊,1943(49).

[5] 马光仁.抗战时期的《申报》[J],抗日战争研究,1995(2):210-228.

[6] 黄寄萍.新四进士改业记[J].永安月刊,1940(16).

[7] 李峻.论抗战时期上海知识分子的心路历程[J].南京社会科学,2003(12):59-64.

[8] 郑留,等.创刊小言[J].永安月刊,1939(1).

[9] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第4卷[M].北京:人民出版社,2008:488.

[10] 蔡晓玮.寻回海派文化的丰富细节[N].东方早报,2009-04-24.

[11] 吴果中.良友画报与上海都市文化[M].长沙:湖南师范大学出版社,2007:179.

[12]黄瑚.中国新闻事业发展史[M].上海:复旦大学出版社2009:260.

[13] 王富仁,等.中国现代历史小说大系:第二卷[M].河北人民出版社,1999:202.

[14] 君沛.战时新都的重庆[J].永安月刊,1940(11).

[15] 新波.西南角上的女人[J].永安月刊,1940(13).

[16] 耀焜.宋氏三女杰[J].永安月刊,1940(13).

[17] 郑留,等.编后[J].永安月刊,1939(3).

[18] 郑留,等.编后[J].永安月刊,1939(5).

[19] 黄寄萍.现代夫妇[M].上海:申新出版社,1934:330.

[20] 平襟亚.书贾与纸商[J].万象,1942,4(10).

[21] 郑留,等.征稿略例[J].永安月刊,1939(1).

[22] 徐鼎新,钱小明.上海总商会史(1902-1929)[M].上海:上海社会科学院出版社,1991:248-249.

[23] 王成.《永安月刊》与上海杂志的现代化[J].孝感学院学报,2012(2).

[24] 王军.沦陷时期上海《万象》杂志的形态特征[J].齐齐哈尔大学学报,2008(3):167-171.

[25] 邹依仁.旧上海人口变迁的研究[M].上海:上海人民出版社,1980:4,109.

[26] 刘惠吾.上海近代史(下)[M].上海:华东师范大学出版社,1987:349.

[27] 丁君匋.来日大难[J].永安月刊,1939(11).

[28] 静.年祭[J].永安月刊,1939(5).

[29] 永明.别再沉迷着恋爱[J].永安月刊,1943(54)167-171..

[30] 忻平.从上海发现历史[M].上海:上海大学出版社,2009:136.

[31] 陈向平.春天在雪里[M].上海:上海古籍出版社2001:72.

[32] 徐复观,陈克艰.中国知识分子精神[C].上海:华东师范大学出版社,2003:9.