移动学习系统设计框架研究*

2013-08-08王梦如王小根陈心仪

□ 王梦如 王小根 陈心仪

引言

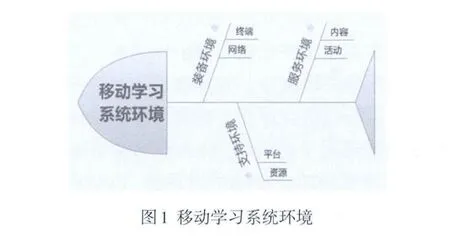

根据2012地平线报告,移动学习作为近期新技术应用之一,为学习者创建了一个全功能的无缝学习体验环境,移动设备正以前所未有的步伐持续创新和发展。可以说,移动学习仍是未来非正式学习、泛在学习、终身化教育的主要学习方式。基于不同的理解与取向,关于移动学习的定义从作为远程教育的子集到一种全新的学习范式各有所侧重。国内有学者将移动学习系统看作是授课中心、制作中心、数据中心和学习中心集成的一个宏观系统[1]。另有学者在针对移动学习理论与实践的分析基础上,提出了移动学习系统环境的三层次(移动学习装备、移动学习支持、移动学习服务)和六要素(终端、网络、平台、资源、内容、活动)[2],并呈现了移动学习系统环境路线,如图1。国外有关移动学习的研究开始较早,目前其相关技术以及研究、应用都较为成熟,并更倾向于基于技术的情境感知系统的设计,考虑的是移动学习系统的整体,其包括主体(学习者)、支撑移动学习的相关技术(ICT)。一些研究者关注移动学习的应用场景的不同:教室和户外,提出混合式移动学习系统,考虑真实情境和虚拟情境的结合[3]。本文认为移动学习系统不仅仅包含上述提及的“硬件”因素,还应包括学习者特征、教学策略、学习场景等因素。整体来看,虽然国内外有不少关于移动学习系统设计的框架,然而各有侧重,并没有提出系统的移动学习系统设计框架在实践中应用。基于此,本文根据相关学者提出的移动学习系统环境路线图,通过分析目前国内外移动学习系统设计框架各个架构的主要组成部件以及其特点,梳理出系统架构的相关组成要素和框架功能图,并在此基础上提出以OSI模型为隐喻的移动学习系统框架。

一、国内外移动学习系统框架分析

基于移动学习系统的文献梳理,我们认为移动学习系统环境作为移动学习系统的子集是指为学习者实现随时随地进行学习所构建的集物理平台、网络技术、资源、活动等因素于一体的新型学习环境。移动学习系统则不仅包含系统环境,还包括学习者特征、教学技术、自适应情境、交互、交际沟通等。纵观国内外相关文献,随着技术的发展、教学模式的演变、学习需求的提升以及研究者的领域和研究视角的不同,现有移动学习系统环境设计框架各有所侧重。

最初国内有学者运用系统分析的方法,对正在进行的移动学习进行环境结构的剖析,得出包含学习、学习媒介、学习内容与学习资源的移动学习系统环境结构[4]。该模型强调学习者的个性化感受,学习内容的微型化,学习媒介的便携性,学习资源来源的多样化。然而,在该模型中并没有强调移动学习特性的各个要素以及之间的关系。而后,方海光等基于对国内外教育部门和企业的大量有关移动学习典型实践研究项目和案例的比较分析,提出了“移动学习的系统环境路线图”。基于不同方向进行要素驱动产生两条不同的路线,随着移动学习的普及,以学习为驱动的路线将会逐渐取代以技术为驱动的路线成为移动学习发展的主流。这种驱动的转变也与余胜泉在2007年提出了三代移动学习教学模式的转变相契合。该研究主要从“硬件”方面关注移动学习的系统。除此之外,有学者基于Keller’s ARCS模型和Shih’s移动学习模型提出移动学习设计的综合模型:地点、技术、文化和满意度(LTCS)[5]。该模型首次将“文化”这个要素融入了移动学习设计模型之中,从学习者的视角,分析地点、技术、文化和满意度四个变量,强调了以学习者为中心的设计思想,为移动学习的教学设计提供参考,实现教学能力最优化。由此可以看出国内学者更多关注于移动学习系统环境的研究。

在国外相关研究中,有学者基于用户在赫尔辛基技术大学进行的研究以及分析收集到的数据对移动学习系统架构进行了定义[6]。认为移动学习系统开发是基于三个主要领域:移动的可用性(Mobile usabili⁃ty)、无线技术(Wire less Techno logy)、数字化学习系统(E-Learning System)。尽管移动学习的内涵在转变,但是这三个主要因素仍然适用于各个移动学习的应用程序中,是设计、开发移动学习系统的基本原型。另外,Basaeed(2007)基于系统化的方法来实现语境化定义主要组件及其他没有深化到细节的功能,提出一个包括资源、使用者、设备、情境传感、情境推理和情境交付的开放式体系结构,并使用web服务连接到资源使其具有可重用性和可分配性,使用web标准促进了情境化[7]。同时,伴随着情境感知技术的发展和自适应机制在移动学习领域的推广,加拿大Kinshuk,Rory McGreal等基于Chang提出的5R自适应机制,结合语义技术、本体的方法,通过位置识别提出了能够根据学习者、位置、时间、移动设备等因素自动生成所需学习内容,增强学习者与学习情境之间的交互的移动学习系统框架[8]。该架构的提出为基于位置感知技术的移动学习系统提供了借鉴,这将是未来移动学习发展的趋势,学习系统可以基于位置的学习对象能结合不同的学习内容,达到不同的学习目标,真正做到个性化学习、无缝学习。

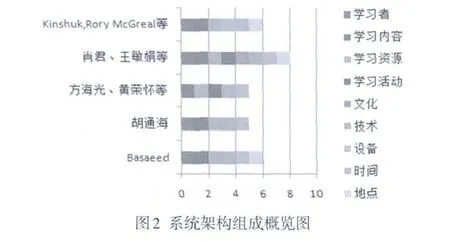

根据上文的分析,可以发现国内移动学习系统设计主要从网络、平台、资源、活动、文化等方面着手。而国外学者基于移动学习系统开发三个主要领域:移动的可用性、无线技术、数字化学习系统为基础进行研究和拓展,更多倾向于为了解决开发移动学习应用程序的困难程度而设计的系统架构,更强调利用架构和中间件来简化移动和泛在学习系统环境开发过程,旨在为使用这些技术开发项目的研究人员提供帮助[9]。针对上文对目前国内外文献中存在的一些移动学习系统构架的分析,其构成要素可总结为以下九项:学习者、学习内容、学习资源、学习活动、文化、技术、设备、时间、地点。其中学习者是指参与移动学习的主体,包括学习者的学习风格等;文化是指全球化的电子学习和移动学习的跨文化的维度;技术是指支持移动学习开展的常规技术与指导移动学习的教学技术;设备即是开展移动学习的终端,承载应用程序的移动学习装备。基于这九项构成要素,整体分析以上几个系统设计架构,其构成如图2。

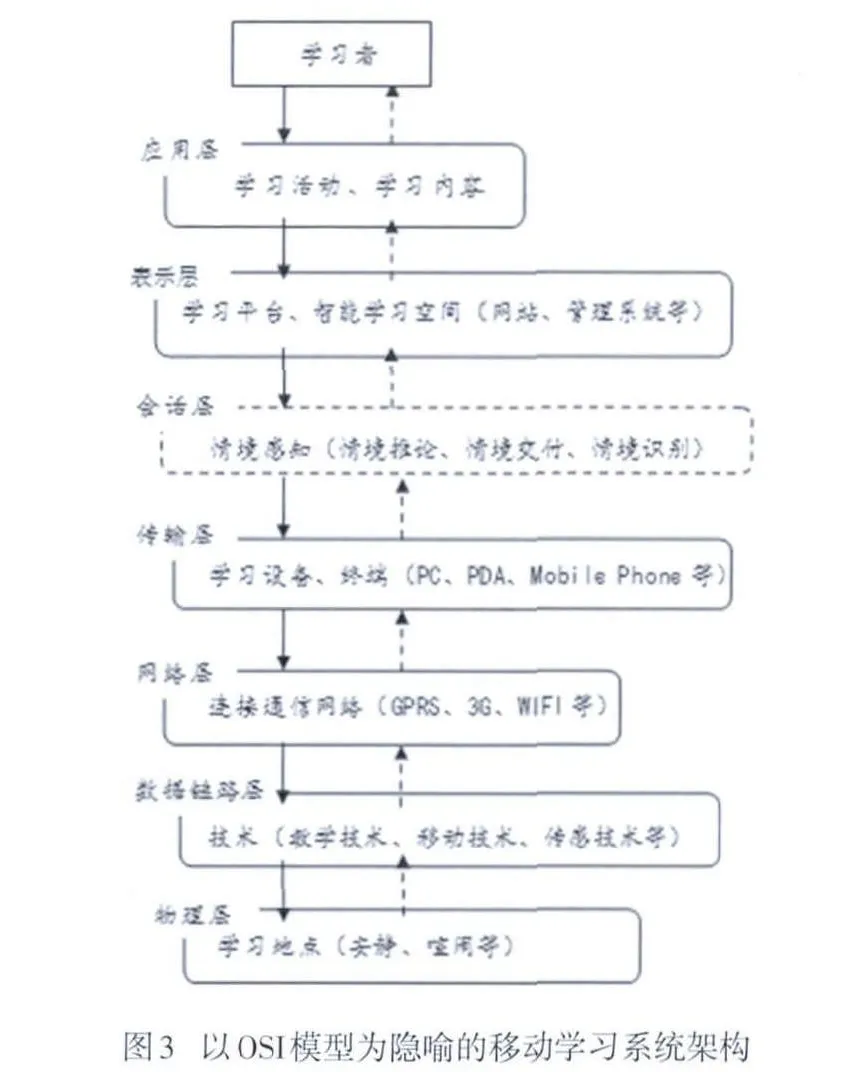

二、以OSI模型为隐喻的移动学习系统架构

OSI是Open System Interconnect的缩写,意为开放式系统互联。在该模型中,每层完成一定的功能,每层都直接为其上层提供服务,并且所有层次都互相支持,而网络通信则可以自上而下或者自下而上双向进行[10]。以该模型为隐喻,笔者结合各个移动学习系统架构的组成以及结构分析,提出所示移动学习系统架构(如图3)。该架构植根于OSI模型,为移动学习系统构建创设了新的视角,笔者试图从移动学习系统的不同变量以及上下级的关系阐释设计移动学习系统的工程路线,为移动学习系统构建提供指导,辅助移动学习系统设计。笔者将上文九个要素分成八个层次的变量,从上自下分别为:学习者;学习活动、学习内容;学习平台、智能学习空间;情境感知;学习设备;网络;技术;学习地点。

1.学习地点。不仅是指传统课堂,还包括户外甚至是现实与虚拟相结合的场景下利用移动终端进行学习。而且针对不同的学习场所,在设计、开发移动学习系统也有所差异,物理位置变量是将会影响学习内容、呈现形式等。同时也代表了学习者与数字化资料、真实世界交互的地理坐标。

2.技术。包括教学技术与支撑移动学习开展的移动技术、传感技术等常规技术,其中教学技术是指移动学习系统所遵循的教与学的原理以及符合学习者心理的教学艺术,通常由专门的教育者根据实际经验为移动学习系统设计教学。常规技术是指维持移动学习系统运行的基础技术,如信息技术、多媒体技术、界面设计等。在教学技术的支撑下,移动学习系统才能具备教学性,在移动学习相关技术的支撑下,移动学习系统才能完成教学设计。

3.通信网络。包括红外、蓝牙、GPRS、3G、WIFI等。通信网络为移动学习的人机交互、人人交互、人与环境交互提供可能,促进协作学习、探究学习等多种形式学习活动。随着GPRS、3G网络、无线网的覆盖,移动学习系统逐渐人性化、智能化,实现了更多的交互功能。可以实现学习者资料的上传、下载与共享,与同伴、教师之间的交流,以及位置定位、实际情境与虚拟情境同步等功能。

4.学习设备和终端。包括Pocket PC、PDA、普通手机、智能手机等,在该层确定开展移动学习的物理支持设备。但由于底层“学习场所”、学习者特征、学习内容和传递信息方式的不同以及连接的网络差异,需要选择适当的设备。就目前研究来看,首先是移动电话;其次是PDA、笔记本电脑等。高等教育机构比较青睐于手机、PDA和笔记本电脑,而PDA最常见的用于是小学教育[11]。同时,随着时间的变化,技术革命将带来选择装置的改变。

5.情境感知。包括情境推论、情境交付、情境识别。情境感知是近来移动学习系统研究领域较为关注的,是基于移动设备、利用普适计算技术以及传感器等与环境自适应变化,为学习者提供符合情境的信息。这也是今后移动学习系统设计的趋势,为智能化移动学习提供可能。该层作为新兴技术带来的移动学习系统的新功能,在系统设计时可以根据实际情况(技术、网络、地点等)选择适当形式实现情境感知,例如,RFID标签、QR code、GPRS定位等。

6.学习平台、智能学习空间(网站、管理系统等)。学习平台包括相关主题网站和管理系统等,是资源呈现、学习者进行交互和认知建构的平台。

7.学习活动和内容(资源)。这里的学习内容是指开展移动学习的各种形式的学习资源以及符合教学目标的学习内容。地点、技术、网络、资源等皆是为了实现学习活动,呈现学习内容服务。例如,在室外的学习场所中,可以安排探究式的、移动性较强的学习活动;视频资料在无线网络条件下,比其他环境下更适合呈现。受设备、网络等方面影响,移动学习内容比较片段化,学习活动跨越时空性较强。

8.学习者。最上一层学习者作为移动学习系统的使用主体,其属性也将影响系统的设计。该层的学习者属性包括其学习风格、认知风格、社会文化背景等因素。该层凌驾于其他七层之上,可以作为移动学习系统设计的起点,其他层级皆以此为导向进行设计,相反,该层也可以是移动学习系统的终点,其他变量皆是为学习者所服务。

在该模型中每层之间都有向上和向下箭头,这不仅代表着上层调用下层,下层为上层提供服务,还从整体上体现了移动学习系统设计的两条路线:自上而下代表以学习者为驱动的设计路线和自下而上代表以技术为驱动的设计路线。自上而下的设计路线,从学习者出发,在设计移动学习系统时首先分析使用对象即学习者(中小学、大学、成人)的特征(认知风格、学习风格)以及学习者的需求(增长技能、娱乐等)。基于学习者的属性,技术设计者与教学设计者可以进行学习活动与内容的规划,例如,为了满足考四六级的大学生背单词的需求,设计的单词记忆系统;提高小学生文化课程成绩设计的移动学习活动。由学习活动、学习内容支持再决定学习平台,选择移动设备与网络、技术。例如,需要相互协作的学习活动就必须要有通信支持,上传实时资料的学习活动则需要主题平台支持交流,进行形成性评价的学习活动则可能需要配备实时监控技术。当沿着从上至下的层级进行设计后,最后在实际场所中得以应用。另一条设计路线:自下而上,设计者立足于移动学习系统所应用的场所。基于底层这个变量,设计者可以在学习系统中增加场景选择一项以满足不同场景的需求,其选项从实际情景来分(公交车、家里等,或者是安静的、喧闹的)。由学习场所这个变量决定技术、网络变量,再选择移动设备,决定学习平台,设计学习活动与内容。目前,随着移动学习研究的深入以及相关实践的开展,设计路线已逐渐自下而上向自上而下演变。本模型不仅体现了移动学习系统设计过程中每个变量的特性与功能,并且体现了每个变量之间的关系,它们相互独立、相互支持。在本模型中,每一层又是独立的工程模块,设计者可以通过合适的“层间接口”选择同层不同的模块进行拼接(即只要模块适合,不同移动学习系统的各个层模块可以通用),从而提高了系统的可重用性,使系统容易修改与开发。

总之,从第一代基于行为主义认知范式到第三代基于情境认知范式,移动学习的内涵与外延都发生了转变。移动学习已不仅仅是简单的利用移动设备进行学习,现在更多关注的是学习进行的随时随地,资源获取的自适应,学习方式的个性化,学习情境的自我感知。在未来,移动学习将会成为正式学习和非正式学习相联结的关键,将会跨越个人与社群,衔接现实与网络开展无缝学习[12]。移动学习仍处于发展势头,将移动学习在各个领域进行普及正是目前国内外学者所关注研究的。基于此,本文针对目前存在的移动学习系统设计框架的分析是有必要的,可以为研究者设计、开发应用程序提供指导意义。另外,笔者根据文献中所提及的各个模型变量元素以及国内外移动学习系统架构分析提出了以OSI模型为隐喻的移动学习系统框架。该框架的八个层次对移动学习系统设计的九个变量所进行的划分使得系统设计模块化,开发更简易,修改更便捷。在未来研究中,笔者可以通过分析基于这些系统设计架构的实例,进一步梳理移动学习系统架构的设计要素、注意事项以及各要素可实现的功能,期望可以进一步完善该研究。

[1]李云飞,王敏娟,王加俊,谢伟凯,申瑞民,杰森·吴.移动学习系统及其相关学习模式[J].开放教育研究,2012,(01):152-158.

[2]方海光,王红云,黄荣怀.移动学习的系统环境路线图——国内外移动学习研究与应用案例研究专栏综述篇[J].现代教育技术,2011,(01):14-20.

[3]F.Fotouhi-Ghazvini1,R.A.Earnshaw,A.Moeini,D.Robison,P.S.Excell.From E-Learning to M-Learning-The Use of Mixed Reality Gamesasa New Educational Paradigm[J].iJIM,2011,5:17-25.

[4]胡通海.移动学习的定义、特征和结构[J].软件导刊,2010,(07):178-180.

[5]肖君,王敏娟,李雪.移动学习资源和活动的综合模型设计研究[J].现代教育技术,2011,(07):15-20.

[6]AliMostakhdemin-Hosseini,JarnoTuimala.Mobile Learning Frame⁃work[J].IADIS International Conference Mobile Learning,2005,203-207.

[7]Basaeed,E.I.,Berri,J.,Zemerly,M.J.,Benlamri,R.Web-based con⁃text-awaremlearningarchitecture[J].International Journal of Interac⁃tiveMobile Technologie,2007.

[8]Kinshuk,RoryMcGreal,孙洪涛,石鹏峰.基于位置识别的移动学习系统5R自适应框架[J].现代远程教育研究,2012,(03):91-96.

[9]Sergio Martin,Gabriel Diaz,Inmaculada Plaza,Elena Ruiz,Manuel Castro,Juan Peire.State of the artof frameworks andmiddleware for facilitatingmobile and ubiquitous learning development[J].The Jour⁃nalof Systemsand Software,2011.

[10]OSI,http://baike.baidu.com/view/113948.htm,2012,12,26.

[11]Wen-HsiungWu,Yen-Chun Jim Wu,Chun-Yu Chen,Hao-Yun Kao,Che-Hung Lin,Sih-Han Huang,Review of trends from mobile learning studies:A meta-analysis[J].Computers&Education,2012,59:817-827.

[12]刘军,邱勤,余胜泉,希建华.无缝学习空间的技术、资源与学习创新——2011年第十届mLearn世界会议述评[J].开放教育研究,2011,(06):8-19.