英语教学实践中的学生文化意识培养

——以《伊索寓言》教学为例

2013-08-01宋改娟

宋改娟

(北京市东城区职业大学,北京 100020)

英语教学实践中的学生文化意识培养

——以《伊索寓言》教学为例

宋改娟

(北京市东城区职业大学,北京 100020)

当今世界,人们的全球化意识日益增强,不同意识形态、文化和地区间的交往越来越频繁。语言表达除了其表面意思外,还积淀着浓厚的文化意义、内涵及色彩。在英语教学中,语言和文化教学应该是一体的,在进行语言教学的同时,不忘进行文化意识的渗透,使学生将语言知识内化为自身素质,在有效地获得相应的语言知识和文化能力的同时进行素质教育。

文化意识培养;伊索寓言;跨文化交际能力;实践体验

外语教学的总目标是“所有学生都应发展在目标语社会中得体地活动和与该文化承载着交流所需要的文化的理解、态度和具体技能”。学习一门语言除了掌握必需的基础知识以外,还应了解其使用者普遍的价值观、世界观;要将语言作为桥梁,观察他们的思想、习惯、行为,透过这些了解其社会文化。学生文化意识的培养,最终决定着外语教学的品质、内涵和质量,因为文化是语言的灵魂,是影响外语教学水平的关键因素,如果我们培养出来的学生只停留在语言学习的表面,而没有良好的英语文化意识,他们就不可能真正掌握英语。总之,在英语教学实践中加入文化学习的内容,是应用语言学和教学理论发展的必然结果,是随着国际交流的深入要求提高英语人才的跨文化交流水平的必然结果。从根本上讲,它是由语言的本质决定的。

下面就从语言的本质入手,以辅助教材《伊索寓言》的教学为例,来探讨英语教学中的学生文化意识培养问题。

一、英语教学中学生文化意识培养的理论基础

语言是人类社会交往和思想情感交流的工具,是人类社会文化传承的媒介,因此,研究外语教学,不能不涉及与之密切相关的几个基本理论概念。

1.英语教学中学生文化意识培养的几个基本理论概念

根据应用语言学的观点,英语教学中,学生的文化意识培养,必然牵扯到语言的本质、文化、文化敏感性、跨文化交际能力这几个核心概念:

(1)语言的本质:结构主义理论认为,语言是一个封闭的系统,在教学法上强调对语言内部结构的认识。随着语言学和语言教学理论的不断发展,人们对语言的本质有了深刻认识。西方理论把语言分为系统性和超结构性两种,前者指句法和词法等,后者指从社会中习得的、与特定文化相关的知识等,也就是我们常说的语言知识和包含在语言内的文化知识两大部分。

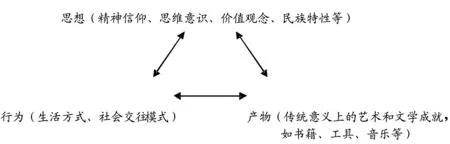

(2)文化:所谓“文化”一般包含相互交叉的三个层面:某一社会群体的思想观念、行为方式和文化产物,三者之间呈互动关系。其中思想层面的东西是文化的核心部分,也是文化的精华部分,是一个国家的精神性力量,通常被认为是一种软实力。

图1 “文化”内涵的构成

从图1“文化”内涵的构成可见,它与语言一样涉及人类社会生活的方方面面,可谓森罗万象。

(3)文化敏感性:文化敏感性也称文化意识,指在深刻理解本民族文化的基础上对异国文化的观察、理解和反应能力。

(4)跨文化交际能力:跨文化交际能力是针对文化冲突提出来的,它是一种在理解、掌握外国文化知识与交际技能的基础上,灵活处理跨文化交际中出现的实际问题的能力。

2.语言、文化和跨文化交际能力的相互关系

语言和文化的关系既不完全等同,又相互交织,密不可分。一方面,语言是文化存在和得以传播的主要载体,是了解他族文化的主要途径之一;另一方面,语言又受文化的影响,反映文化,是文化的一个组成部分。

对于文化因素在语言学习中的重要性,中外语言学家和相关领域的专家几乎都有过精辟的论述。美国人类语言学家沃尔森认为语音或语法错误容易得到谅解,但违背了非本族语国家的文化习俗,往往会冒犯对方、引起文化冲突,造成双方感情上的不愉快。美国社会学家塔克和兰姆贝特指出帮助学生在学习语言时提高对文化的敏感性,可以激发学习者想更多地了解民族文化的兴趣和动机,为语言学习打下基础。这是因为,他们都看到了不同文化背景下的人际交往中,尽管一部分人已在某种程度上克服了语言交流障碍,然而文化层面上所产生的阻隔甚至误解乃至冲突依然时有发生,且影响重大。

比如:英语“The lady went up the aisle with one man and came back with another.”意为“这位女士同一个男人走上了礼坛,却同另一个男人走回来”。显然,这句话蕴涵着西方文化中的婚礼习俗,即新娘由父亲带着走上婚礼的神坛,然后交给新郎。如若不懂对方的婚礼习俗,就无法理解这句话,还以为这位新娘片刻就换了郎君呢!

从这个例子中可以看出,语言的沟通本质上是文化的沟通,深入了解和研究语言所表现的文化内涵是语言学习过程中极其重要的一部分,是将语言知识转化为语言交际能力的必要条件。语言已不仅仅是一个符号体系,它已和使用者的思维模式、社会体制、文化传统合为一体,离开了作为语境的思维和文化,话语就可能失去意义,或者意义完全改变。

因此,要让英语教学与时俱进,让学生真正掌握英语语言,就必须考虑文化因素,培养文化敏感性和跨文化交际能力。换言之,“语言是棵大树,我们不能紧盯着这棵树的结构,还要看见周围的森林,看到阳光、水、空气和土壤,看见树的成长和影响树成长的内外部因素”。

二、英语教学中学生文化培养的实践体验

语言教学与文化教学的关系,已成为现代外语教学的一个不可回避的重要议题。近年来,我国教育界高度重视英语教学中的学生文化意识培养教学法研究工作。在平常的教学中,教师们尝试采用灵活多变的教法,培养学生们对异国文化的敏感性,提高他们的跨文化交际能力,使他们能主动地、自觉地吸收这些文化,并融入到这种全新的民族语言文化环境当中。

东城职业大学进行了一系列的教学改革实验。为了弥补现阶段英语学习者语言输入不足和课堂活动开展不足的现象,教学采用了“传统课堂面授+网络自主学习+社会实践活动”的全新教学模式,把英语课堂教学和拓宽课余学习范围实践结合起来。并采用多种教学方法和课外训练,为学生提供相互交流、个性化学习等方面的支持服务。在“网络自主学习+社会实践活动”中,英语教学将重点放在了学生文化敏感性和跨文化交际能力培养上,引入了大量的课外英语素材,以幼师教育专业为例,我们引入了《伊索寓言》作为辅助教材。

1.寓言的选材意义

相较于其他形式,寓言具有如下几个优点:第一,寓言是一种重要的文化载体,特别是宗教典籍喜欢运用寓言,而宗教传播是古代非常突出的文化传播现象。第二,寓言短小精悍、雅俗共赏。严文井先生曾形象地将其比作“魔袋”,袋子虽小,却能从里面取出很多东西来,甚至能取出比袋子大得多的东西, 用佛教的话说就是:“纳须弥于芥子。”“一花一世界,一叶一乾坤。”第三,各民族都有自己的寓言,而且在体裁上差异不大,故比较容易被不同民族的人所接受、喜爱。寓言是一座独特的桥梁,通过它,可以从复杂走向简单,又可以从单纯走向丰富,在这座桥梁上来回走几遍,我们既看见了五光十色的生活现象,又发现了生活的内在意义。寓言很美,美在简洁,美在内涵,美在语句。

教学中,我们选用多媒体双语读物《伊索寓言》为助学教材。《伊索寓言》中的故事内容生动有趣、寓意深刻、文化内涵丰富,被赋予了浓厚的民族和感情色彩,能够打开学生的眼界,促进他们的思考,增加他们的智慧,培育他们的精神,因此,适合进行各种语言训练、情景剧辅助教学和文化意识培养教学实践。

2.文化意识培养实践

《伊索寓言》用动物代替人的手法十分生动典型,其中动物角色的行为举止都是人类社会日常生活中人的方式,形象化地说出某种思想、道德意识或生活经验,表达了其民族的社会价值观,同时也反映了中外文化的差异。

既然文化是语言教学中不可缺少的元素,因此在教学中,我们以《伊索寓言》为素材,采用了开放性专题讨论、PPT展示、情景剧节目表演等方式进行文化意识培养,以我们给出的两个开放性专题讨论为例:

题目1:《伊索寓言》中的角色大多是拟人化的动物,你认同外国人赋予动物的象征意义吗?你能看出哪些中外文化的差异?

我们主动引导和启发学生的文化思维,使他们体会中外两种文化的共性与差异,大家都感到有很大收获。以《龟兔赛跑》故事为例。在中国古代文化中,龟有着正反两种形象。一方面象征着长寿、吉祥,因此古代的宫殿、庙宇等建筑前总是立有石龟像。另一方面,龟还可做不好的隐喻,如形容某人妻子红杏出墙,在中国文化中被人称为“王八”,是一种极大的侮辱,但在西方文化中却没有这些现象。

《龟兔赛跑》这则寓言大家都很熟悉,结果是乌龟跑赢了。但对同样一个故事的解读,却存在着中外文化上的差异。行动缓慢的乌龟在西方人的眼里是自强不息、坚持不懈的象征。但对信奉“虚心使人进步,骄傲使人落后”的中国人来说,是兔子太高傲、自大,总是低估别人才导致失败。对谦虚和骄傲的理解中西方也是有差异的,西方文化看重自信,中国文化看重谦虚,中国人常常用自我否定来表示谦虚。曾有过这样一则报道:一个外国记者采访一位当红影星的母亲,当问及她是如何看待其女儿的封号“东方第一美女”时,那位母亲竟将她女儿的外貌极力贬低,表示不赞同这个封号。外国记者当时被弄得一头雾水,怀疑自己是不是作了一个错误的判断。他们永远都无法理解中国人所谓的谦虚和含蓄是何道理,在他们看来,属于自己的优点若是得到肯定,他们会以此为豪,以说“谢谢”来回应。像这样的跨文化交流很可能是以失败而告终。对于自信,中国人认为有自信是好的,但不能太过于自信,否则就不叫自信,而叫骄傲了。

由此可见,学生可以体会到不同民族的人读同样的寓言,会有不同的视角,会有不同的解读。面对交流中产生的文化冲突,勿要依照本民族固有的思维方式、道德标准作为衡量正误的准绳,反之,在了解、学习西方文化的过程中,也不应忘记自己的根本,摒弃偏见、求同存异,使两种不同的文化相得益彰,迸发出更灿烂的火花。教学上可以启发个性表达,多角度、有创意地解读,让学生打开思路,解放思想。

题目2:《伊索寓言》大多是动物故事,以动物为喻,教人处世和做人的道理,形式短小精悍,比喻恰当,形象生动,通常在结尾以一句话画龙点睛地揭示蕴涵的道理,你同意西方人的观点吗?你是怎么理解的?

众所周知,《伊索寓言》蕴涵着丰富的哲理,其故事内容短小精练,给了读者很大的空间去思索。所谓“横看成岭侧成峰”,就是在不同的文化背景的人眼里,会对同一个寓言产生与自己的文化背景相结合的见解。

《伊索寓言》的哲理性,在很大程度上来自英语典故和习语,从中可以感受到其文化内涵和我们中国文化内涵的差异。例如:

(1)An ass in a lion’s skin:意思是披着狮子皮的驴子。典出《伊索寓言》一则同名故事。驴子披着一张狮子皮到处吓唬其他野兽,以此取乐。后来它看见一只狐狸,也想吓唬它,于是跑上前去大叫一声,没想到狐狸却认出了它的叫声,当场就揭穿它的真面目。故事的寓意是:拉虎皮做大旗的人尽管掩饰自己,总是难免原形毕露的。而“披着狮子皮的驴子”指的则是色厉内荏、装腔作势的人。在西方,狮子被誉为百兽之王;在中国人的心目中,老虎才是兽林至尊。因而,英语里的“驴子披狮皮”无异于汉语中的“狐假虎威”。

(2)Belling the cat:其意为替猫带上铃铛,这篇寓言讲的是一群经常受到猫威胁的老鼠在鼠洞里举行会议,讨论如何对付凶狠的猫。一只聪明的小老鼠提出:“我有个好主意,在猫的脖子上挂一个铃。这样,猫一走动铃就响,我们就可以闻铃声而逃避了。”群鼠一致同意这个建议。但有一只很老的老鼠问道:“谁去给猫系铃呢?”结果没有一只老鼠敢去,一个个都溜掉了。老鼠会议毫无结果,它们不安全的境况当然也无法改善。寓言所寄托的意思中国人的理解是:遇到困难的时候,既需要有出谋献策的人,更需要有挺身而出的实干家。而西方人则认为:A good plan is of no use if it is not carried out. 如果无法实施,一个再好的计划也是一点用处也没有的。

外语教学中所反映出来的这种中外文化差异,说明语言反映了一个民族的特征,它不仅包含着该民族的历史和文化背景,而且蕴藏着该民族的价值观念、思维方式、生活方式和心理积淀等。正由于此,我们才说,“语言是一个民族的精神,而一个民族的精神就是他的语言。”文化绝不仅仅是一个外加的知识与技能,而是通过语言而发现的一种新的世界观。

由此观之,不同民族文化的渊源和发展道路是各不相同的,任何民族文化都有其存在的物质基础和社会基础,文化没有优劣之分,所以,从广泛意义上讲,语言的文化取向就是将抽象意义和具体的语言使用紧密结合的语言文化观。在与多种文化交往的过程中,我们不仅要充分注意到对方的文化特征,尊重每一种与自己不同的文化,还要通过交往学会变换视角,跳出自我文化价值观的束缚,以对方文化的价值观来看待和评价对方的所作所为,容忍、尊重并理解别人与自己的不同。只有做到这一点,才能成功地表达交际双方真实的意图,实现真正意义上的交际。

三、结束语

正是因为语言具有丰富的文化内涵,语言教学不能代替文化教学,所以,近年来,越来越多的外语教育家认为,是否把跨文化沟通交际纳入外语教学内容是区别传统外语教学和现代外语教学的主要标志。

在外语教学实践中,作为英语教师,我们一定要认识到跨文化交际的重要性,不断加大跨文化交际学习的比重。一方面既要向学生传授语言知识,又要注意培养学生的文化意识,把文化教育和语言教学结合起来,结合课本加入丰富的文化内容,活跃学习气氛,提高学生的认识、思维能力,增强他们学习英语的热情。另一方面要引导学生多渠道、多途径细致了解所学语言国家的历史、文化、传统、风俗习惯、生活方式以至生活细节等,培养学生自主学习能力,增强自身的文化修养,突破英语学习的功利性,正确认识到,学英语不只是为了说英语而学英语,还要了解英语文化的真髓。只有这样,才能实实在在地增强他们的英语运用能力和交际能力,将学生培养成具有深厚文化底蕴和修养的高素质优秀人才。

学生文化意识培养,是一个长期的过程,不是几次活动能够形成的,因此,这就要求我们的跨文化英语教学一定要注意做到日积月累和持之以恒。总而言之,培养具有出色文化意识的人,才是外语教学的首要任务。

[1]何润芳.英语典故[M].武汉:湖北教育出版社,2009.

[2](美)Christine Ammer.这样的猫和那样的狗——妙趣横生的英语动物习语[M].邢驰鸿,译.北京:外语教学与研究出版社,2009.

[3]侯宁海.常用英语习语级典故[M].南京:南京大学出版社,2008.

[4]朱方庆.图解美国生活俚语[M].北京:北京理工大学出版社,2007.

[5]朱家科.大学英语教学中的文化教学[M].武汉:华中科技大学出版社,2009.

[6]高华丽.翻译教学研究理论与实践[M].杭州:浙江大学出版社,2008.

[7]魏朝夕.大学英语文化主题教学探索与实践[M].北京:中国农业科学技术出版社,2010.

[8]周一良.中外文化交流史[M].郑州:河南人民出版社,1987.

[9]胡文仲,高一虹.外语教学与文化[M].长沙:湖南教育出版社,1997.

Cultivation of the Students’ Cultural Awareness in English Teaching——The Teaching ofAesop’sFablesas an Example

SONG Gaijuan

(Beijing Dong Cheng Vocational University, Beijing 100020, China)

In today’s world, people’s awareness of globalization is increasingly growing. Exchanges between people under different ideology, culture and regions are becoming more and more frequent. Language also connotes its cultural in addition to its superficial expression. In English teaching, language and culture should be integrated. Students’ cultural awareness should be cultivated at the same time of the language teaching, enabling students to internalize the language knowledge into their own quality, to obtain quality education as they effectively acquire the knowledge of the language and cultural competence.

the cultivation of cultural consciousness; Aesop’s Fables; cross-cultural communication; practical experience

2013-03-18

宋改娟(1964-),女,北京人,讲师,主要从事英语教学研究。

H319

A

1008-469X(2013)03-0074-04