分布式认知视角下促进元认知发展研究

——基于多媒体环境

2013-08-01王坤

王坤

(中国人民武装警察部队学院 教育技术中心,河北 廊坊 065000)

分布式认知视角下促进元认知发展研究

——基于多媒体环境

王坤

(中国人民武装警察部队学院 教育技术中心,河北 廊坊 065000)

分布式认知理论的提出,为研究认知活动提供了全新的视角,也为元认知培养方式提供了新的可能性。分布式认知理论强调媒体的作用,多媒体环境不仅能为外部表征提供多种辅助手段,还能为认知活动提供具体情境。在多媒体环境下,直观的外部表征、可视化的知识交流和实时线索的提供为元认知培养提供了全新的视角。

元认知发展;分布式认知;多媒体环境;外部表征

认知活动是如何发展的一直是心理学界广泛研究的一个持久性课题。随着多媒体技术在教育中的普遍应用和网络环境的广泛普及,特别是20世纪90年代以来,分布式认知理论认为,认知活动是由内部表征和外部表征共同作用的信息加工过程,外部表征不仅仅是辅助手段,而且是认知活动不可舍弃的一部分,如何有效地利用新媒体、新技术促进认知活动,越来越受到教育心理学和教育技术学研究者们的关注。

分布式认知的观点,赋予了媒体新的属性,为心理和教育研究提供了新的视角,作为认知发展的一个重要方面——元认知发展,历来受到心理与教育研究者的重视,下面笔者就以分布式认知视角审视如何促进元认知的发展。

一、分布式认知理论

1.分布式认知的含义

作为认知科学发展的一个新兴分支,与强调个体内部的信息加工过程的认知理论相比,分布式认知认为,认知不仅仅存在于人的头脑当中,认知可以分布于认知个体的周围,包括周围的人、环境、外部符号表征、工具和制品当中(Pea,1993)。外部表征在认知活动中,不是位于可有可无的地位,它与内部表征共同影响认知行为(Jiajie Zhang,1991)。分布式认知观点不否认认知的内部发生过程,它强调个体处在认知活动中的一个环节,这种分布系统论的观点为研究认知活动和现象提供了系统分析的方式。

2.分布式认知加工要素

经典认知理论认为,认知是个体认识活动的信息加工过程,包括感觉、知觉、记忆、思维等心理现象。而分布式认知将认知主体周围环境也纳入认知加工分析范畴。

作为一种新的分析单元,为了更加明确分布式认知的概念,帕金斯基于分布系统论观点将认知加工系统分为四个类属,分别是知识、表征、检索和建构(Perkins,1993)。在分布式认知系统中,“知识”是指系统中可用的各类知识,包括陈述性和程序性知识、事实、策略等广义知识。“表征”与这些知识是如何表征的,特别是在系统中是否以易于获取、传播和重新编码的表征方式相关。“检索”是指系统能否有效地发现问题中的知识表征。“建构”是指系统将这些碎片化的知识建构成新的知识结构的能力。

帕金斯对认知系统的这种分类方式只是一个提纲式描述,并不是要说明各个部分具体实现的功能,对如何分析分布式认知活动提供了理论参考。可以发现,分布式认知重视知识的外部表征,以新知识的建构为目的。

3.分布式认知中媒介的作用

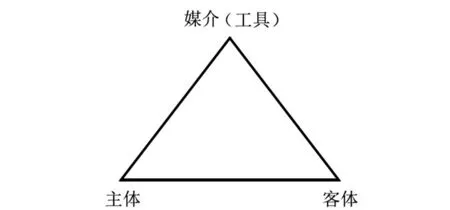

分布式认知强调人工制品(artifact)在认知中的重要作用,人工制品对个体认知方面的作用,在于对任务表征进行转换,使认知结构更加明显并易于解决(程志,徐建志,2011)。赫钦斯(Hutchins)则将人工制品描述为媒介,他认为,认知不仅在人的头脑中,同时也分布在媒介中,可以是个体内部的(如记忆),也可以是个体外部的(如地图、航海仪、图表等)(Hutchins,1995)。认知过程则是在媒介间传递表征状态的一种运算过程,如图1所示。

图1 认知分布于媒介中

综上所述,媒介在分布式认知中是不可或缺的,联系着认知活动中的各个要素,在各要素之间传递和转换信息,有助于认知活动的顺利完成。

二、元认知发展观及存在的问题

1.元认知相关概念

斯坦福大学心理学教授弗拉维尔于20世纪70年代首次提出“元认知”概念,他解释说,元认知是 “认知的认知”,实质是对认知活动的反思、监测或调节的认知。

研究者一般认为,元认知包括元认知的知识、体验和监控。元认知知识是个体所获得的与认知有关的知识,包括个体、任务和策略的知识。元认知体验是指认知活动中产生的认知和情感体验。元认知体验能确定、修改或放弃认知目标,针对目标活动激活相关认知策略,对元认知知识进行补充、删除或修改。元认知监控是对认知过程进行计划、监测和调节。可以看出,元认知体验与元认知监控在内涵上有部分重合,元认知体验侧重于个体内部活动,元认知监控则侧重于对认知过程的影响。

2.元认知的培养方式及存在的问题

在促进元认知发展的问题上,研究者对是否在具体情境中进行教学抱有不同观点,一种是脱离实际情境直接教授元认知策略知识,另一种是在具体情境中进行元认知策略的教学。这两种观点在实际应用中都取得了一定成效,同时也存在一些问题。胡志海、梁宁建的实验表明,直接教学的方式,能促进大学生元认知水平的改善,在提高元认知体验方面收效显著(胡志海,梁宁建,2003)。但是,这种直接、外显的方式可能对有能力的和处于平均水平的学生产生不利的影响(Chan,1996)。另一方面,单纯传授元认知知识和忽略相关的元认知体验的方式,对元认知的发展来说是不全面的,应当重视元认知策略在实际情境中的自主应用(Livingstone,1997)。

3.元认知发展的特点

(1)知识内隐性。阅读元认知教学的实践表明,对阅读水平较低的学生进行的元认知策略教学,能够提高其阅读水平,不过,还是低于之前阅读水平高的学生(Chan,1994)。同时,经过元认知策略教学的学生,当应用情境发生改变时,总是不能顺利地应用元认知策略(张必隐,1992)。通过直接的、外显的教学方式不能完全发展元认知,只能使元认知得到有限的发展。

(2)认知交互性。元认知是为了达到认知目标,对认知活动进行的监控和调节。认知活动是元认知加工的对象,同时,元认知的调节又受到认知活动发展的限制。通过反复地选择、修改认知策略,元认知积极地对认知过程进行调节。调节过程是在认知活动中发生的,元认知通过元认知体验和调节对原有认知目标作出相应调整,并对元认知知识不断地进行完善,在元认知与认知不断的、重复的交互作用中,元认知逐步得到发展和完善。由此可见,元认知是通过认知过程而发展的,元认知的发展不能脱离元认知与认知活动的交互作用。

(3)情境差异性。这里是指在具体情境中和脱离具体情境进行的元认知教学相比,二者达到的教学效果不同。相关研究成果表明,脱离实际情境的直接教学,可以改善学生的元认知水平,但与元认知水平高的学生相比还存在一定差距。潘黎萍的实验表明,对元认知策略进行的训练必须要结合实际情况(潘黎萍,2004)。由此可见,元认知监控是元认知发展的实质,个体对认知活动做出适当的元认知调节是元认知获得全面发展的标志。在具体教学中,可以利用两种方式教学效果的差异,有针对性地对元认知进行培养。

综上所述,将元认知知识结合具体情境应用的教学是促进元认知发展科学、合理的方式,单纯地教授元认知知识而忽略具体应用对促进元认知的发展来说是不完全的,并且应重视元认知的相关体验,使元认知在具体情境中得到全面发展。

三、分布式认知视角下的元认知发展

多媒体环境可以提供结构化的组织方式,多样化的呈现方式和多维度的交流方式,这些特点切合了分布式认知对认知过程的表述,便于分布式认知情境的设计。从上述对元认知发展的分析看,结合分布式认知分析框架,笔者认为,针对元认知知识、元认知体验和元认知监控三个方面,应从以下几方面促进其发展:

1.直观的外部表征促进元认知知识构建

张家杰的研究发现,认知行为是受到外部表征限制的,在具有相同的抽象认知结构情况下,不同的外部表征方式可以导致不同结构的认知结果,由于外部环境的复杂和内部心智的限制,如果不改变外部表征方式,那么部分认知空间就不会得到开发,并且认知活动中的部分知识结构也不会被发现(Jiajie Zhang,1997)。对元认知外在帮助的研究表明,通过以图形、地图和表格等,向学习者显示知识结构,重点突出陌生术语等方式,可以使学习者在当前任务中取得较好的表现(刘儒德、陈琦,2000)。因此,可以通过直观的外部表征方式促进元认知知识的有效建构。

2.建构可视化知识交流元认知体验

赫钦斯认为交流是分布式认知的先决条件,个体知识只有转化为可视化知识并向他人表征,才能成为可用的知识。分布式认知要求在系统的各要素之间共享认知活动(贝尔等,2002)。元认知策略训练的有关研究表明,接受了教学的学生,很少能够顺利将策略成功迁移,通过对策略的认识和评价,能够明显地增加策略训练的迁移效果。因此,可以通过多媒体技术,将学生之间对元认知策略的认识进行可视化表征,促进个体之间的交流,从而增强学生个体对元认知策略的体验。

3.提供实时线索提示促进元认知监控的应用

元认知的发展依赖于认知过程,是在认知过程中发展的,不能离开认知活动这个环境自行发展。分布式认知强调记录和解释特定境脉中的信息表征和表征转换。维果斯基认为,许多的认知活动,起初都是在相互作用下进行的,随着时间的推移,活动中的某些部分就成为个体的一部分,并通过言语的自我指导作用实现个体的监控,并逐步内化并发展起来。Lin的研究表明,在生物多媒体模拟系统中加入了元认知提示线索,在解决迁移问题时,那些接受过元认知策略线索的学习者比没有接受过的表现要好(刘儒德、陈琦,2000)。

四、总结与展望

在促进元认知发展的问题上,分布式认知理论为研究者提供了全新的视角,由于分布式认知理论还处于起步阶段,笔者仅对如何发展元认知的问题进行了较为浅表的讨论,相信随着分布式认知理论的不断发展,其应用前景会更加广阔。

[1]程志,徐建志.分布式认知指导下的学习环境设计策略[J].当代教育论坛,2011,(11).

[2]Hutchins E. Cognition in the Wild[M]. MIT Press, 1995.

[3]胡志海,梁宁建.大学生元认知能力训练研究[J].心理科学,2003,(3).

[4]张必隐.阅读心理学[M].北京:高等教育出版社,1992.

[5]潘黎萍.关于中国二语课堂阅读元认知策略可教性的实验研究[J].杭州师范学院学报,2004,(3).

[6]Zhang,Jiajie.The nature of external representations in problem solving.[J]Cognitive science,1997,(2).

[7]刘儒德,陈琦.多媒体环境下元认知过程的研究[J].心理学动态,2000,(4).

[8]贝尔等.分布式认知: 特征与设计[A].乔纳森,主编.郑太年,等译.学习环境的理论基础[M].上海: 华东师范大学出版社,2002.

Study of Metacognition Development from the Perspective of Distributed Cognition——Based on Multimedia Environment

WANG Kun

(Educational Technology Center, Chinese People’s Armed Police Forces Academy, Langfang, Hebei 065000, China)

The proposal of distributed cognition theory provides a new perspective for the study of cognitive activity, also provides new possibilities for the meta-cognitive training methods. Distributed cognitive theory emphasizes the role of the media. Multimedia environment not only offers a variety of auxiliary means for the external representation, but also provides specific situations for cognitive activity. In a multimedia environment, the supplies of intuitive external representation, visualized exchange of knowledge and real-time clues provide a new perspective for metacognitive training.

metacognitive development; distributed cognition; multimedia environment; external representation

2013-03-14

王坤(1982-),男,河北石家庄人,教育学硕士,工程师,主要从事信息技术与教育深度整合、远程学习生态研究。

G434

A

1008-469X(2013)03-0043-03