城市居民对养老机构的偏好特征及社区差异

2013-07-26高晓路

高晓路

(中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室,中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101)

一、引言

我国是世界上唯一一个老年人口超过1亿的国家,且正在以每年3%以上的速度快速增长。根据第六次全国人口普查结果,2010年底60岁以上的老年人口已达1.78亿,占总人口的13.3%。预计到2015年,老年人口将达到2.15亿,约占总人口的15%;2020年达到2.43亿,约占总人口的18%[1]。我国的人口老龄化是在“未富先老”、社会保障制度尚不完善、城乡和区域发展不平衡、家庭养老功能弱化的形势下发生的,自上世纪末步入老龄化社会以来,人口老龄化加速发展,老年人口基数大、增长快,高龄化、空巢化趋势日益明显,需要照料的失能、半失能老人数量剧增,其深刻影响正在渗透社会、经济、环境和文化生活等各个层面。

近年来,养老作为重大社会民生问题,得到了社会的广泛关注。随着经济的发展和城乡居民收入的增长,构建社会养老服务体系有了更加坚实的社会基础。在2011年12月国务院颁发的《社会养老服务体系建设“十二五”规划》中,明确提出了“以居家为基础、以社区为依托、以机构为支撑”的社会养老服务体系建设思路。截至2009年底,我国有福利院、养护院、敬老院、荣军养老机构、老年公寓等各类养老机构4万多个,床位289万张。此外,日间照料等社区服务设施和居家养老服务也有长足发展,居家养老服务网络初步形成[1]。

然而,当前仍然面临很多突出矛盾。主要问题包括:社区养老服务设施和养老机构床位严重不足,供需矛盾突出;设施简陋、功能单一,难以提供照料护理、医疗康复、精神慰藉等多方面服务;布局不合理,区域之间、城乡之间发展不平衡;政府投入比例少,民间投资规模也十分有限等[1]。我国每1000个老人只有15.9个机构床位,不仅低于发达国家5% -7%的比例,也低于一些发展中国家2% -3%的水平[2]。如何以老年人的合理需求的预测为基础,以科学的规划为依据,尽快充实养老服务设施和机构床位,是社会养老服务体系建设的当务之急[3]。

关于城乡居民的养老意愿、养老模式和对养老服务设施的要求,学术界已经开展了很多研究[4-7]。初炜等[8]通过调查发现,影响老年人养老方式选择的因素有年龄、婚姻状况、文化程度、职业、医疗保障形式、经济状况、是否拥有养老金、生活自理能力等,同时城乡老年人的养老方式选择有很大差异。老人们选择机构养老的原因包括,子女没精力照顾(72%)、为了生活方便(50%)、因为生病(12%)和不愿劳累子女(12%)等。服务质量、价格、医疗条件、环境和地理位置等成为老年人选择养老机构时最关心的因素。高晓路等[9]对不同健康状况下城市老人的养老方式选择意愿进行了比较,发现在生活无法自理的情景下,约半数的老人倾向于机构养老,而这种选择倾向并不完全合理,因此提出要出台措施引导其中一部分需求转向社区居家养老。刘红[10]利用人口和社会保障统计及相关调查数据对中国机构养老的供给和需求进行了分析,发现在机构养老需求日益增长的背景下,社会福利机构一方面床位数量严重不足,另一方面存在床位闲置率较高的现象,这主要是由于个人支付能力的制约,同时也有对传统家庭养老观念的偏爱和对机构服务质量的担忧。可见,要想有效解决需求和供给之间的错位,最大限度地发挥资源的效率,在养老设施和养老机构的规划中应该充分考察老年人的经济支付能力、在服务水平、环境和区位等方面提供与老年人需求相适应的服务。

然而,现有的大部分文献主要是宏观把握老年人对养老机构的总量需求,而对不同空间尺度、不同地区的老年人的偏好差异关注比较少。国际经验表明,提供社会养老服务的模式和资源配置,需要和各地区地理环境、人口集聚特征和社会文化的空间差异性特征紧密结合。例如,澳大利亚、台湾在人口集聚的城市和城镇地区与人口分散的山区和农村采取了不同的做法。在城市地区,较多关注设施的覆盖率和可达性等问题;在农村地区,则采用了流动服务的形式,同时,向老年居民提供免费的交通支持。我国幅员辽阔,不同地区、城乡之间,乃至城市和农村的不同空间单元,在自然环境、人文经济和社会条件方面都存在显著差异,需要特别注意识别这些因素对社会养老服务需求的影响,因地制宜选择不同的模式,设置不同的标准。

居住在城市中不同社区里的老年人,不但群体的社会经济属性有很大差异,而且社区形成的文化和制度背景对老年人的价值观和心理取向也有一定的影响。城市社会学的相关研究表明[11],以近邻共同体为基础的基层地域社会的解体和重构,是中国老龄化城市社会结构的主要特点,随着地域社会的福祉功能变得更加重要,社区建设成为城市行政的重要内容和推进基层地域社会共同体重构的关键。因此,老年人对养老院的选择,已不仅是本人及其家庭的事,与社区的关系也日益密切。对于养老设施和养老机构的规划来说,以社区为着眼点把握老年人的社会养老服务需要是十分必要的,如果不能把握老年人的差异化需求,就失去了空间配置的依据,不但有可能造成供给与需求的严重错位,而且无法把规划落到实处。

此外,现有研究采用的主要方法是针对单因素的问卷调查,如询问老年人对不同服务质量、环境或收费的养老机构的选择或偏好程度,然后根据每一类别的比例来把握人们对不同设施的偏好特征或偏好类型。这种方法本身具有一定的局限性。一是服务质量、环境、收费等因素是相互关联的,人们在确定对某一因素的偏好时,不可避免地要受到其他因素的影响。二是人们对单因素的判断受主观意愿的影响很容易出现选择偏差,如关于养老机构收费的问题,如果直接被问及在不同收费之间的偏好,通常人们会倾向于较低的收费。因此,单因素问卷调查的方法精度通常较低。

本文试图改进以往的调查和分析方法,以北京为案例,通过典型社区居民的调查,运用结合分析的方法来研究不同社区的居民对养老机构的偏好特征及其空间差异,为我国社会养老服务制度体系的构建和空间规划的决策提供支持。因为养老服务设施的定义和分类仍然比较模糊,所以本文的研究对象只限定于各种养老机构,包括福利院、养护院、敬老院、荣军养老机构和老年公寓等。

二、样本和数据采集

(一)典型社区的选择

为了了解不同类型老年人群体对于养老服务的需求状况,从空间区位、设施环境和公共服务、人口社会经济属性的分布特征入手,选取若干典型社区开展养老机构偏好的问卷调查。

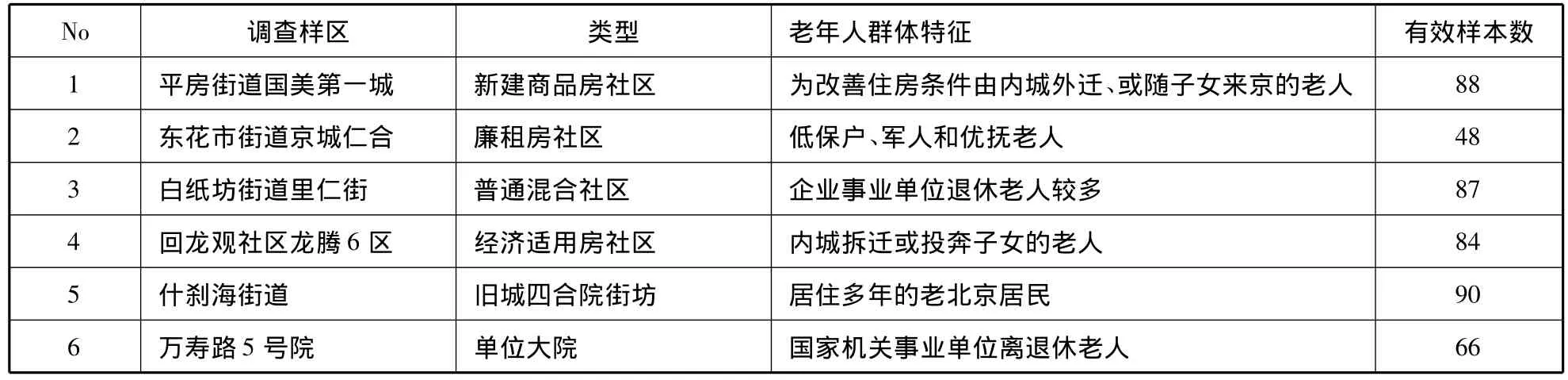

城市地理学关于居住空间类型的研究成果表明,在文化和制度、空间区位、环境和公共服务水平、居住密度等因素的共同作用下,不同地区居民的社会经济属性和行为心理特征具有显著差异[12-15]。据此,城市居住空间分化成不同的地域类型。北京市的居住社区可以分为六个类型:旧城四合院街坊社区、新建商品房社区、单位大院、经济适用房社区、廉租房社区,以及一般混合社区[16]。基于以上认识,综合考虑样区空间分布的均衡性、社区规模、各地区老年人口抚养比等因素,选择了6个具有典型意义的社区(图1)。为了保持社区居民的同质性特征,我们更加注重典型社区的社会学内涵,而非行政区划的完整性。因此,它们有的是大院,有的是居民小区或居民区,也有的是开放式的街坊。

如表1所示,6个样区分别代表了一个居住社区类型,不同社区中老年人的群体特征也有一定差异。2005年北京市1%人口抽样调查数据显示,内城核心地区的老年人口抚养比最高。同时,近些年来,随着商品房和经济适用房建设重心的外移,核心区外围的人口密度增长迅速,很多来京投奔子女的老人主要居住在核心区外围的大型居住社区。6个调查样区的选择较好地反映了这些趋势。

(二)调查问卷的设计

调查问卷重点包含两个方面的内容。一是调查对象的基本属性和生活状况,包括年龄、家庭结构、收入、教育、退休前的职业、住房情况(面积,产权性质)、社会保险、社区交往、健康状况、是否需要家人或他人照顾、相关费用支出等。这些因素是影响老年人价值观和行为的基本因素。

二是关于养老机构的偏好。借鉴前人的研究成果,首先对影响老年人选择意愿的养老机构的主要特征进行了整理,归纳为性质(公办或民办)、收费、区位条件(附近或郊区)、服务质量和环境(一般,较好,优越)等四个主要属性。其次,采用结合分析(conjoint analysis)的思想,预先设计一些由四个属性共同构成的选项卡,让调查对象从中选择,然后通过离散选择模型来分析每个属性对偏好的贡献度以及它们之间的关系。这种方法能够同时考察人们对多种属性的偏好,并较好地避免人们对单因素的选择偏差,使分析结果更加准确可靠。在研究过程中,预先对北京市养老机构的基本情况、管理办法和收费标准进行了调查,确定了各个要素的等级[17-19],在此基础上,预设了7种由上述要素构成的比较现实的选项组合:

图1 典型社区的空间分布和样本数量

表1 北京市6个调查样区的基本情况

A.条件一般,附近,公办(1000-1500元/月);

B.条件一般,附近,民办(1500-2000元/月);

C.条件较好,附近,民办(3000-3500元/月);

D.条件一般,郊区,公办(700-1200元/月);

E.条件一般,郊区,民办(1200-1500元/月);

F.条件较好,郊区,民办(2000-2500元/月);

G.条件优越,郊区,民办 (3000-4000元/月)。

考虑到老年人理解能力下降的特点,不宜让每个老人回答很多问题。因此,将调查问卷分成三种,每种问卷有两道不同的选择题,分别让老人从三个选择肢(如 C、D、G或 B、E、F)中选择1个最适合的机构。

(三)调查实施和样本描述

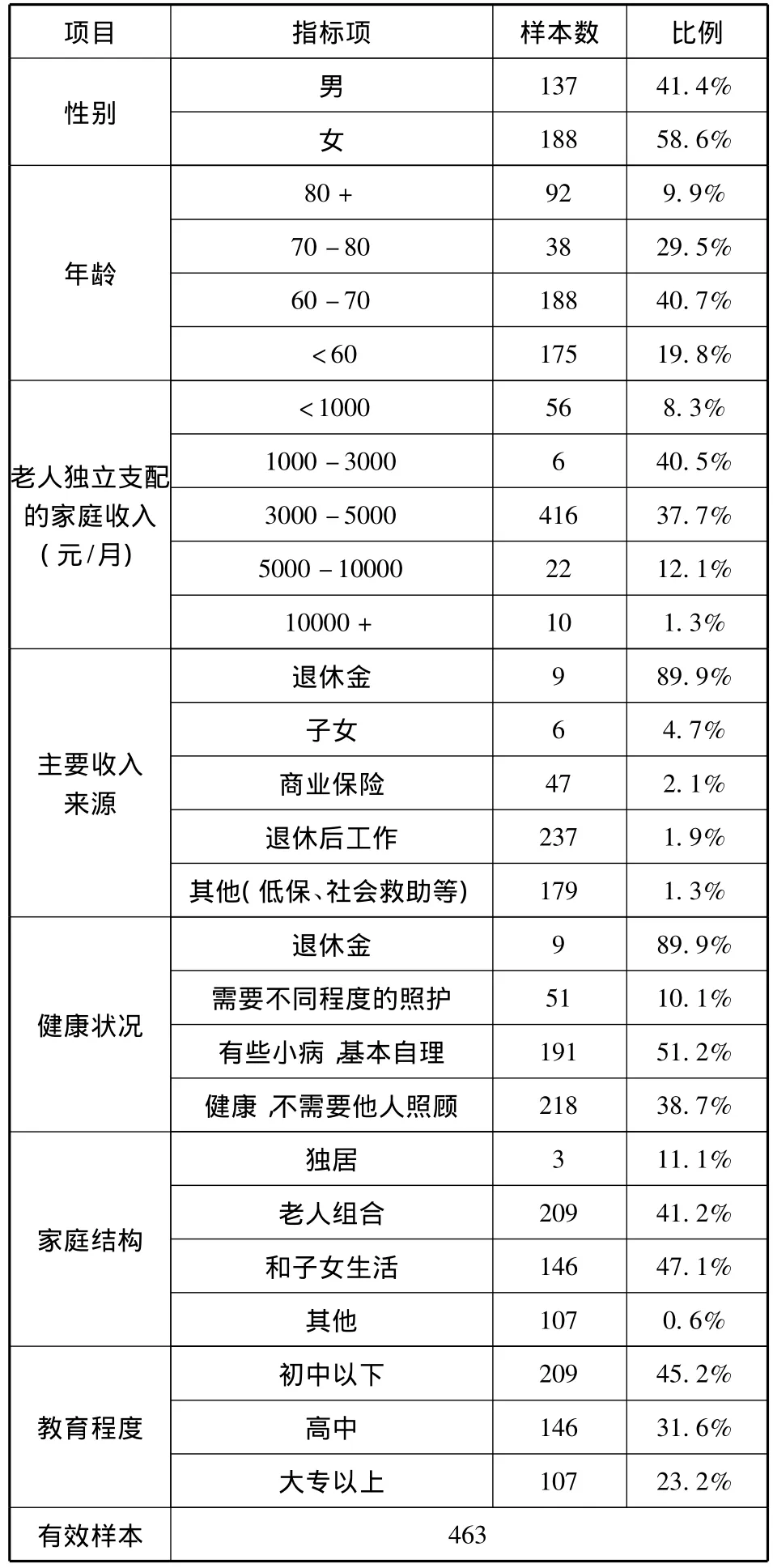

2011年8-9月,研究组深入各个社区,通过社区居委会协助、随机拦截和“滚雪球”等方式抽取已经退休的老人(女性55岁以上,男性60岁以上),对他们进行了调查。调查员详细地讲解问卷内容,以帮助老年人理解问题。一共发放问卷605份,回收有效问卷463份。表2对调查对象的主要属性进行了描述。表中家庭结构的数据表明,调查对象中纯老人家庭(包括独居、老人组合)的比重高达52.3%,空巢化十分明显。表示需要他人照护的老年人比例大约是10%,他们目前主要是依靠配偶、儿女来照顾,也有少量是靠保姆或社工。

表2 调查样本主要属性的描述性统计

受抽样方式所限,调查对象没有包括生活在养老设施和医院里的老年人,那些不能出门的老人也被排除在外。将调查样本的属性与北京市2011年统计年鉴的各项指标相对比,除了80岁以上的高龄老人比重略低(10.8%,低于全市14.5%),其他指标差别不大。这说明关于高龄老人的分析结果可能会被低估一些,但总体来说,样本具有良好的代表性。

3.养老机构偏好分析模型

结合分析也称作多属性综合模型(multi-attribute compositional models)或陈述偏好分析(stated preference analysis),是一种由心理学发展而来的统计方法,目前广泛应用于市场分析、产品管理、运筹学和社会科学的各个领域。它要求实验对象在不同的选择之间做出一系列的比较,而通过分析比较的结果可以揭示各个选择肢属性的相对重要性。在结合分析的实验中,通常是要求实验对象对选择肢进行排序、给予不同的分值,或者在不同选择肢之间以连续的数值来分配一个固定的总数,或者直接选出最喜好的一个(即本研究的做法)。根据实验设计的不同,有许多分析方法,通常是采用某种形式的回归分析,如logistic离散选择模型、多层贝叶斯分析等[21-25]。

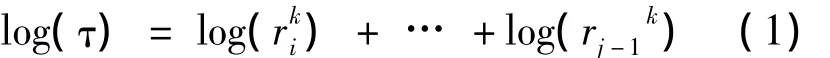

本文采用由Gao等[26]提出的离散选择偏好模型来进行分析,首先估算出人们对7个养老机构的偏好指数,然后再分析不同属性对偏好的贡献程度。首先,仍然是把调查结果转化为两两比较的成对数据。如调查对象在A、B、D之中选择A,则将之转换为A优于B和A优于D两条记录。因为每份问卷都包含两道这样的三选一问题,所以有效样本总数为463×2×2=1852。

那么,基于问卷调查得到的成对比较数据,可以得到以下模型:

其中,Di代表在每一组成对的比较当中ri的参与状况。由前面的分析可以看出,它的取值可以是 +1,0和 -1。由于log(τ)是一个常数,(2)式为标准的线性回归模型,因此可以通过线性回归来估算log(ri),进而计算ri和人们对任意机构的偏好指数

四、养老机构的偏好指数及不同社区的差异

(一)老年人对7类养老机构的综合偏好

为了便于比较不同社区居民的偏好,首先利用所有样本对老年人关于7类养老机构的综合偏好进行了分析,回归结果如表3所示。其中,关于log(x4/x5)的显著性水平较低,但是它的估计值接近于0,对整个模型并没有太大影响。然后,根据log(xi/xi+1)计算各类机构的偏好指数xi,经过在0-1区间内总和为1的标准化过程,得到了每一类养老机构的标准化偏好指数(表4)。

表3 养老机构偏好模型的回归分析结果

表4 老年人对不同类型养老机构的偏好指数

整体而言,老年人对条件普通、离家比较近且收费水平不高的公办养老机构最为青睐(A)。其次是郊区一般条件的公办养老机构(D),和条件普通的经济型养老机构(公办与民办相当,B,E)。接着是郊区条件较好但收费略低的民办养老院(F),最后是附近或郊区收费较高的民办养老院(C,G)。

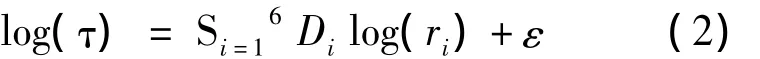

偏好指数与机构的属性存在显著的相关性,因此对它们的关系进行了分析。例如,图2为偏好指数与养老机构收费的散点图,图中的细实线和粗实线分别是这些点的Spline和多阶函数拟合曲线。显然,月收费2000元以下的养老机构更受老人的青睐,1200元/月是养老机构收费的最优值。同法,发现在其他条件完全相同的条件下,老人们更加偏爱公办机构,普通的服务和环境标准,以及离家比较近的养老机构(图3-5)。当剔除了价格等其他因素的影响以后,老人们对公办机构和普通标准仍然如此偏爱,潜在地表达出他们对养老机构的服务缺乏预知和控制能力,在这种条件下,“公立”和普通的标准成为比较安心的选择。

接着,对调查样本在不同类型机构之间的选择比例进行了分析。分析结果表明,选择公办收养机构床位的比例38%;70%的居民可以接受的养老机构价格不超过2000元/月;大部分老年人对服务和环境水准的要求并不很高,普通条件的养老机构最受欢迎,这是老年人综合考虑可选择性、收费标准、性价比等因素的结果;在老年养护设施的布局上,高端民办机构的最优配置是2/3在郊区,1/3在中心城区。这些结果揭示了老年人对养老机构的综合性需求特征,为养老机构数量和结构的规划提供了依据。

(二)不同类型社区居民偏好特征的空间分异

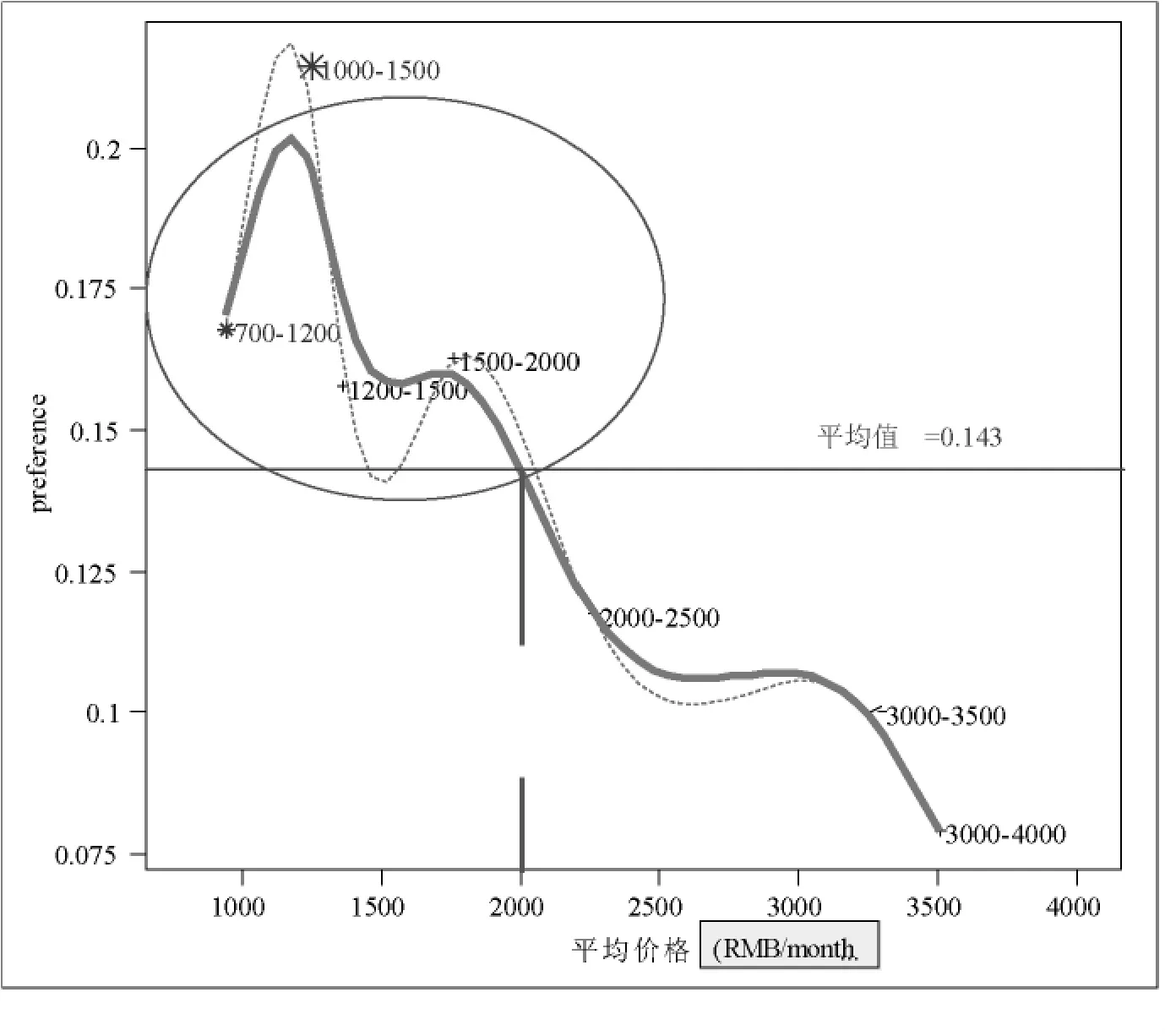

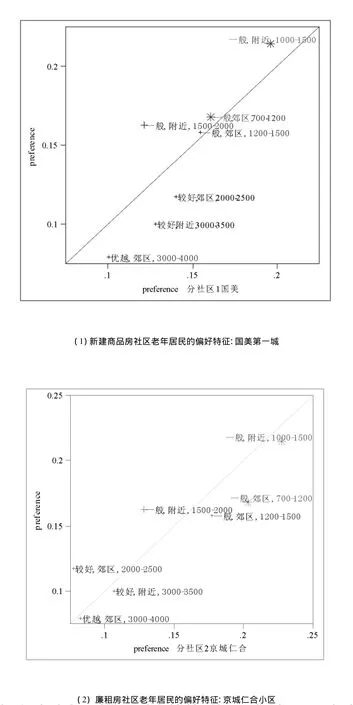

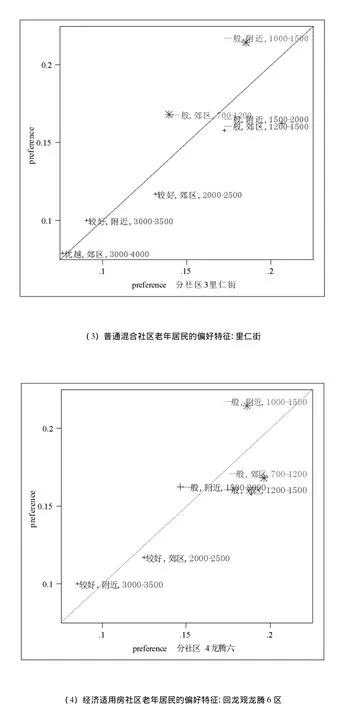

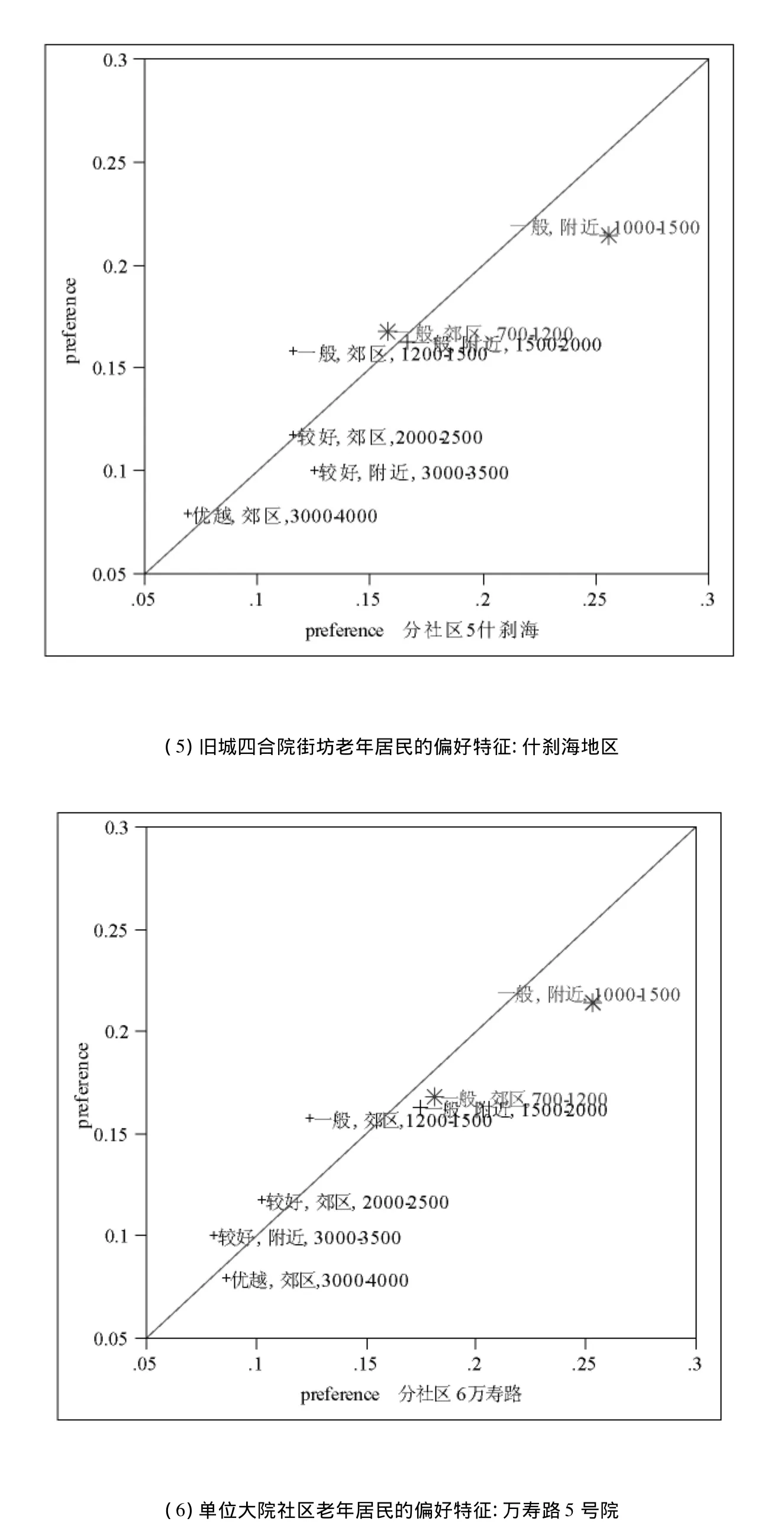

以上分析得到的偏好指数只是揭示了所有样本的平均值,为了考察不同类型社区居民的差异,运用同样的方法,对6个典型社区的样本分别进行了养老机构偏好指数的估计。图3将每个社区的分析结果与4.1的分析结果进行了对比。图中每个点代表1个类型的养老机构,纵轴代表平均偏好指数,横轴代表特定社区的偏好指数。位于45度斜线上方的点代表该社区的居民对该类机构的偏好低于平均,位于45度斜线下方的点代表该社区的居民对该类机构的偏好高于平均。

图2 养老机构收费标准与偏好指数的拟合曲线

显然,每一类型社区的居民对不同设施的偏好都或多或少地偏离45度线,说明与平均值存在一定的差异。图3-(1)国美第一城的分析结果表明,这里的老年人较明显地倾向于比服务质量和环境比较好的私立机构。这与社区和社区居民的特征具有重要的潜在关联。国美第一城是一个典型的新建商品房小区,在这里居住的老人大多是为了改善住房条件由内城外迁、或随子女来京的老人,家庭经济条件比较好,文化素质也比较高,因此对养老机构的服务和环境十分重视。另外,该地区位于北京的东五环附近,距离市中心比较远,因此居民对养老机构在附近还是在郊区并不敏感。

图3-(2)为京城仁合廉租房社区居民的偏好特征。他们强烈地倾向于低收费的公办养老机构。事实上,廉租房社区的老年人比例和空巢老人家庭比例都显著高于其他社区。这表明了廉租房社区的老年人对公立养老机构具有极大的依赖性。在区位选择方面,尽管他们首选附近的养老机构(偏好指数比较高),但他们对郊区养老机构的偏好与平均值的偏离程度更高,显示老年人出于现实的考虑对区位并不挑剔。

里仁街是典型的普通混合社区,居住在这里的老人大部分是企业事业单位的工薪阶层退休职工,收入、教育都属于中等水平。图3-(3)显示,他们主要倾向于中等收费的私立养老机构,每月的合适支出约为1500-2500元。可能是因为附近符合支出能力和服务水平要求的合适机构比较少,他们略偏向于在郊区选择。

图3-(4)表明,回龙观经济适用房社区的居民在养老机构选择上呈现出明显的郊区志向,这主要是因为回龙观已属北五环之外,能够同时满足就近的需要所致。图3-(5)的旧城四合院街坊的居民与之正好相反,他们非常明显地要求养老机构离家近,而服务和环境、收费等因素他们并不太看重。

图3 养老机构性质与偏好指数的关系

图3-(6)是万寿路5号单位大院居民的偏好特征。尽管住房已经逐渐走向市场,北京仍然有很多这样的由单位承担社区管理责任的单位社区。这里居住的主要是国家机关事业单位的退休老人,他们的文化素质中等,长期在大院里一起生活和工作,强化了社区的纽带,同时他们已经习惯了单位式的福利模式。这一点在养老机构的选择中表现得同样明显,老人们倾向于公办的机构(这里很有可能是单位或集体办的),同时在服务质量和环境条件上只要求普通即可。

以上分析结果定量揭示了老年人对不同类型养老机构的偏好。从中可以看出,在社区尺度上,老年人的需求具有非常明显的空间差异,这种取向与社区构成的社会经济文化背景紧密相关。在老龄化带来的以社区为基础的基层地域社会的解体和重构过程中,社会空间的分异将是一个长期和不断强化的过程。这决定了不同类型社区的老年人在偏好、价值观和行为取向上的差异今后会更加明显。在养老设施和养老机构的配置中,有必要充分考虑这一特征,根据社区的类型及其分布来调整和优化服务设施的整体布局,以达成资源配置效率的最优。

五、结语

养老问题与人们的行为心理取向和社会经济发展阶段高度相关。当前,中国的老人处在人口和家庭结构转型、社会养老服务体系尚未完善、随着收入差距加大逐渐向社会底层沉淀,同时生活方式和养老观念都发生剧烈变化的冲突期。随着需求的增长,近年来我国养老产业正处在迅猛发展的初期。在这个重要的时期,客观、前瞻地把握需求,科学地规划养老服务设施和机构的数量、结构和空间布局具有高度的必要性和紧迫性。

本文的研究结论定量地揭示了北京市老年人对养老机构的偏好特征。例如,公办养老机构的需求比例为38%,三分之二的老年人期望养老机构收费在2000元/月以下,高端民办养护设施2/3布置在郊区,1/3布置在中心城区。

综合考虑我国的制度环境和发展阶段,笔者认为,我国在推动社会参与养老服务产业的同时,应该保持较大比例的公立养老机构。公立机构的存在可以弥补民间养老服务市场在供给结构上的缺陷,并通过增加供给使价格得到平抑,从而使消费者广泛受益。这不但有利于对价格和服务水平进行调控,还有利于先进的养老模式和技术政策的推广。要想发挥这些作用,公立养老机构应该保持较为充足的数量,并注意与普通民办机构提供的服务相互补充。因此,养老服务政策设计中应该高度重视公立养老机构的结构比例。从我国住房市场、保障房建设等社会保障政策的经验和教训来看,这一点也是十分必要的。本文的分析结果表明,北京市公办收养机构的床位比例保持在40%左右、设施标准主要面向普通收入居民是比较符合民意的,具体的数值比例应该从供给与需求两个方面通过进一步深入研究确定。

研究表明,老年人群体对不同性质、区位、服务标准和收费的养老设施的偏好呈现明显分化,而且居住在商品房社区、混合社区、单位社区、旧城社区、经适房社区和廉租房社区的居民有明显差异。后者揭示了以社区为着眼点把握老年人的社会养老服务需求的重要性。以细分化的需求为基础科学配置各类养老服务设施,能够有效地避免供需错位和资源浪费。

以上研究成果为更加深入系统地研究我国不同区域、城市和农村居民的社会养老服务需求奠定了方法基础,同时,也为社会养老服务的空间规划提供了参考。未来,有望通过GIS(地理信息系统)、基于人工智能的计算机模拟技术,把区域人口-资源-环境空间信息、人口生命周期模拟和关于城乡居民养老需求的研究成果整合起来,构建一套服务于社会养老服务的空间决策支持系统,为养老需求的精细化管理和社会资源的高效配置提供参考,为有效改善老年人的生活环境品质提供参考,为养老产业的健康发展提供参考。

[1]中共中央国务院.社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)[R].2011.12.

[2]窦玉沛.加快建立健全中国养老服务体系[J].福利中国,2011,(1):20-23.

[3]裴晓梅.构建需求导向型老年人城市生活社区[J].上海城市管理职业技术学院学报,2009,(2):9-14.

[4]陈赛权.中国养老模式研究综述[J].人口学刊,2000,(3):31-36/51.

[5]贾雪华.北京市空巢老人养老需求与养老方式实证研究[D].首都经济贸易大学硕士论文,2009.

[6]赵 婧.我国居家养老服务需求预测及其发展思考[D].浙江大学博士论文,2010.

[7]张 红,李 会.不同家庭结构的农村老年人养老需求状况探讨——基于安徽省长丰县的实证分析[J].现代农业,2008,(9):74-76.

[8]初 炜,胡冬梅,宋桂荣,等.老年人群养老需求及其影响因素调查分析[J].中国卫生事业管理,2007,(12):836-838.

[9]高晓路,颜秉秋,季 珏.城市居民的养老模式选择及其合理性分析[J].地理科学进展,2012,(10):1253-1260.

[10]刘 红.中国机构养老需求与供给分析[J].人口与经济,2009,(4):59-64.

[11]蔡 驎.城市日托养老需求分析[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2007,36(3):118-125.

[12]吴缚龙.中国城市社区的类型及其特质[J].城市问题,1992,(5):24-27.

[13]曾 毅,王正联.中国家庭与老年人居住安排的变化[J].中国人口科学,2004,(5):3.

[14]Knox P,Pinch S.柴彦威等译.城市社会地理学导论[M].北京:商务印书馆,2005.

[15]许学强等.城市地理学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2009.

[16]柴彦威等.中国城市老年人的活动空间[M].北京:科学出版社,2010.

[17]张培君,张 颖,周 卡,彭嘉琳.北京市养老服务机构业务管理基本情况抽样调查分析[J].中国民康医学杂志,2004,16(1):39-42.

[18]北京市人民政府.北京市养老服务机构管理办法[R].北京市人民政府令第63号,2000.10.

[19]北京市民政局.北京市居家养老(助残)服务指导性收费标准[Z].2011.07.

[20]沈 浩,柯惠新.结合分析的原理和应用[J].数理统计与管理,1998,(4):39-45.

[21]Ryan M.Using Conjoint Analysis To Take Account Of Patient Preferences And Go Beyond Health Outcomes:An Application to in Vitro Fertilisation[J].Social Science& Medicine,1999,48(4):535-546.

[22]Ryan M,Bate A,Eastmond C J,Ludbrook A.Use Of Discrete Choice Experiments To Elicit Preferences[J].Quality in Health Care,2001,10:55-60.

[23]Fisher K,Orkin F,Frazer C.Utilizing Conjoint Analysis To Explicate Health Care Decision Making By Emergency Department Nurses:A Feasibility Study [J].Applied Nursing Research,2010,23(1):30-35.

[24]Zhu W,Timmermans H.Modeling Simplifying Information Processing Strategies In Conjoint Experiments[J].Transportation Research Part B:Methodological,2010,44(6):764-780.

[25]Halme M,Kallio M.Estimation Methods for Choice-Based Conjoint Analysis of Consumer Preferences[J].European Journal of Operational Research.2011,214(1):160-167.

[26]Gao X,Asami Y,Zhou Y,Ishikawa T.Preferences for Floor Plans of Medium-sized Apartments:A Survey Analysis in Beijing,China[R].Discussion paper,Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling,Chinese Academy of Sciences,2011.