石棉干海子沟一带成矿地质背景及找矿方向

2013-07-10周丹

周 丹

(四川省核工业地质调查院,成都 610061)

1 区域地质背景

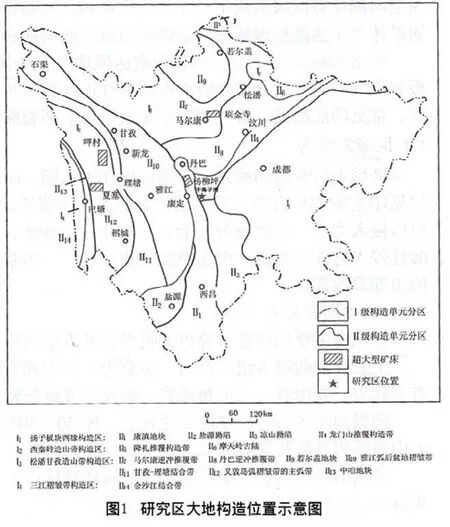

1.1 大地构造位置

研究区大地构造位置位于扬子地台西缘龙门山推覆构造带前锋冲断带上,处于扬子地台西缘构造区(I1)与松潘甘孜造山带构造区(I3)的过渡带[1](图1)。区域上已发现金、银、铜、铅、锌、碲、铋矿(床)点数十处,主要集中分布于西油房—子耳山断裂带东侧,麂子坪—大桥断裂西侧,形成一条长约80km,宽约8~20km,呈近南北向展布的稀有、贵多金属成矿带。该带可分为两个成矿区带:北部为田湾—田坪成矿区,南部为擦罗—团结成矿区。研究区位于擦罗-团结多金属成矿区内。

1.2 区域地层

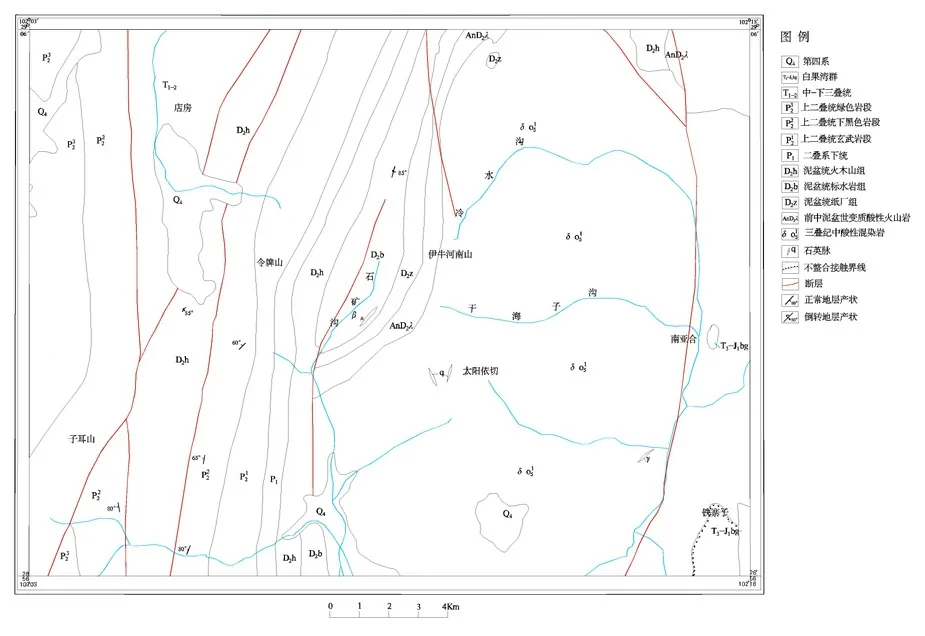

区内出露地层有前中泥盆统、中泥盆统、二叠系、三叠系-侏罗系及第四系[2](图2)。中泥盆统—中-下三叠统为海相沉积,上三叠统—第四系为陆相沉积。现对上述地层特征简述如下:

1)前中泥盆统(AnD2λ),主要分布在冷水沟-伊牛河南山一带,呈北东向展布,上覆中泥盆统,其下为三叠纪中酸性混染岩,呈侵入接触。岩石类型主要为一套浅色的流纹斑岩、霏细斑岩,局部有少量的凝灰熔岩、火山凝灰角砾岩、凝灰岩等。

2)中泥盆统(D2),分布于令牌山、子耳山一带,出露地层有中泥盆统纸厂组(D2z)、标水岩组(D2b)、火木山组(D2h),地层总体走向为北东向,倾向北西向,倾角较陡,达60°以上,局部发生倒转。由一套海相碎屑岩、碳酸盐岩组成,岩性主要为变质砂砾岩、变质石英砂岩、石英片岩、板岩、大理岩等。与下伏前中泥盆统呈假整合接触。

4)中-下三叠统(T1-2),分布于店房一带,地层总体走向北北东向,倾向北西向,局部倒转。为一套滨海、浅海相碎屑岩和碳酸盐岩,已发生区域变质作用,岩性主要由变质砾岩、变质砂岩、板岩及大理岩等组成。与下伏上二叠统呈假整合接触。

5)上三叠统-下侏罗统白果湾群(T3-J1bg),主要分布于南亚合的东部,由一套陆相富含植物化石的碎屑岩及含煤地层组成。底部为砾岩;中下部为深灰色、灰黑色厚层、块状粉砂岩夹长石石英砂岩及黑色页岩,含煤层及煤线;中上部为深灰、灰黑色厚层、块状中粒长石石英砂岩、石英砂岩及粉砂岩。不整合覆于花岗岩之上。

6)第四系(Q),为冲洪积、冰积物,由不同成份的砾石、岩屑、卵石、砂粒、粉砂土等组成,胶结疏松,多数地方构成多级阶地。厚度变化大,属全新统。

1.3 区域构造

区域内构造线方向总体呈北北东或近南北向,褶皱构造发育,常见地层倒转现象。褶皱构造主要有令牌山背斜,断裂构造主要有南亚合断裂、店房-子耳山断裂等。

1)背斜构造,令牌山背斜:总体走向近南北,核部广露三叠纪中酸性混染岩及钾长花岗岩,西翼为中泥盆统及二叠系,在令牌山以南地层正常产出,以北则倒转向东陡立,由于断层破坏,西翼还形成一些次级褶曲,某些热液矿床就在这样的挤压破碎带中生成,为西部的多金属成矿带。东翼被南亚合断裂破坏,仅其北倾伏端可见中泥盆统,地层亦皆倒转。

2)断裂构造,南亚合断裂:属于麂子坪—大桥断裂的一部分,总体走向近南北向,长约19km。该断裂东盘主要为早震旦世石英闪长岩和花岗岩;西盘主要为三叠纪中酸性混染杂岩。断裂所经之处,常有糜棱岩、构造片岩、小褶皱等,构成数百米宽的挤压破碎带,在地貌上往往表现为沟谷、山垭口等一连串的负地形。断裂面总体向西陡倾,两侧常伴有一些羽状断层和褶皱。

店房-子耳山断裂:属于西油房—子耳山断裂的一部分,总体走向北北东向,长约20km,断于泥盆系、二叠系、三叠系中,断层面向东或向西陡倾,断裂两侧发育次级断层和小褶皱。断层挤压破碎带较发育,破碎带内产铜、铅锌等多金属矿产。

图2 干海子沟一带地质简图

1.4 区域岩浆岩

研究区内岩浆岩广布,主要出露前中泥盆世变质酸性火山岩(AnD2λ)和三叠纪中酸性混染岩。

1)前中泥盆世变质酸性火山岩(AnD2λ),主要分布在冷水沟-伊牛河南山一带,呈北东向展布,上覆中泥盆统,其下为三叠纪中酸性混染岩,呈侵入接触。岩石类型主要为一套浅色的流纹斑岩、霏细斑岩,局部有少量的凝灰熔岩、火山凝灰角砾岩、凝灰岩等。

由于同化混染作用,岩石类型较复杂,主要有条带状绿泥斜长花岗质混合岩、黑云斜长质混合岩、片麻状绢云母钠黝帘石化闪长岩、石英角闪斜长岩、石英斜长角闪岩、石英闪长岩、石英绿泥石岩等。

1.5 区域变质作用

区域动力变质作用:动力变质岩分布在研究区的西北部,主要有变质石英砂岩、石英片岩、绢云母片岩、片岩、大理岩等。岩石普遍具黄铁矿化、绢云母化、重晶石化等。此外,在研究区的构造带和构造带两侧,如西油房—子耳山断裂(剪切)带,麂子坪—大桥断裂(剪切)带,呈狭长状、带状分布有动力变质岩,以千糜岩、糜棱岩及碎裂岩为主。

区域动力变质作用主要发生在晚古生代、中生代的强烈构造岩浆活动时期,尤其是三叠纪岩浆一构造活动时期。

动力变质作用形成于浅部地壳层,低温低压环境,表现为矿物重结晶及岩石碎裂化。主要矿物为绢云母、白云母、石英等,与矿的形成关系密切。

热液蚀变作用:热液蚀变岩主要分布在尤黑木一带及脉岩侵入体两侧。因受岩浆侵入热液的影响,岩石同化混染变质强裂。蚀变岩风化淋滤后,其中的黄铁矿蚀变为褐铁矿,黄铜矿、黝铜矿蚀变为孔雀石、兰铜矿等。该类蚀变岩普遍有Au、Ag 矿化,但品位都较低,Au 品位大都介于0.1×10-6~0.64×10-6之间。

1.6 围岩蚀变

研究区内围岩蚀变种类较多、较复杂,且强弱不等,主要围岩蚀变有硅化、黄铁矿化、黄铜矿化、方铅矿化、闪锌矿化,其次为绿泥石化、绢云母化、碳酸盐化等,其中硅化、黄铁矿化、黄铜矿化、方铅矿化、闪锌矿化与区内金矿化关系明显。

2 找矿方向

2.1 构造控矿

研究区内的大多数矿床、矿点的分布均受构造控制,特别是断裂构造的控制。断裂构造为矿产的富集提供了容矿空间,为矿产热液提供了运移的通道[3]。研究区中部的三条压扭性断裂构造是区内的主要含矿构造。

2.2 岩浆活动与成矿关系密切

研究区域内大部分内生金属矿床、矿点、矿(化)点均分布于岩体内外接触带或火山岩发育地区,区域地质调查工作所取得的重砂分散流异常也明显与相应的岩浆岩分布趋于一致。区内金、铜、铅、锌等异常一般分布于印支期侵入体发育地区。因此,无论是时间上还是空间上,区内金属矿产形成与岩浆活动密切相关,岩浆活动为成矿提供热源、热动力。

2.3 区域变质和围岩蚀变为成矿提供了致矿热液

区域变质和围岩蚀变作用为区内金属矿物的活化、迁移提供了致矿热液。区域变质作用的混合岩化作用是变质的基础、形成了有利成矿的混合花岗岩。围岩蚀变是在构造带内外发生的蚀变,区内与成矿关系密切的蚀变主要有硅化、黄铁矿化、黄铜矿化、方铅矿化、闪锌矿化等。

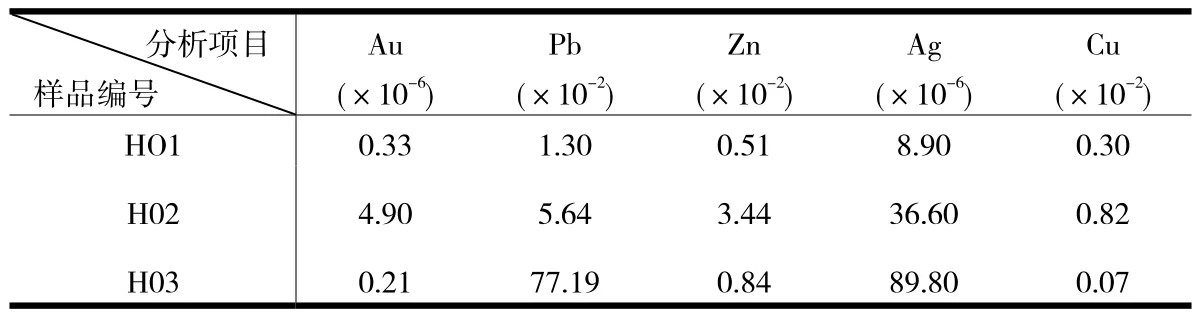

3 典型实例

研究区中部发现一个金多金属矿点,该矿点产于三叠纪中酸性混染岩内,并严格受断裂控制。矿体长达500m,厚约1.5m,延伸(沿倾向)达100m 以上,总体走向北西向,倾向北东向,倾角50°~60°,矿体周围蚀变发育,主要为硅化蚀变。取拣块样3 件,每件样作Au、Pb、Zn、Ag 及Cu分析,具体分析结果(表1)。

矿石类型主要为含金银的铅锌硫化物型原生矿石。矿石金属矿物主要为方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿以及次生的褐铁矿、孔雀石等。脉石矿物主要为石英、绢云母、绿泥石等。

矿石结构多为自形结构、半自形结构、它形粒状结构、碎裂结构、充填交代结构等。矿石构造多为致密块状、团块状、脉状、网脉状、浸染状构造,风化后为蜂窝状、多孔状构造(图3、图4)。

综上所述,该金多金属矿点的成因初步确定为与岩浆岩有关的混合热液充填交代型矿床[4],自然类型为石英脉型。

表1 样品分析结果表

4 结论

综合分析,区内成矿地质条件较好,具有一定的地质找矿潜力,但基于区内自然、交通、人文条件较差,地质工作程度较低,如在以后的地质工作中克服困难,利用更为先进的找矿方法和理论有望在该区取得找矿突破。

图3 矿石构造--块状矿石(左图)、网脉状矿石(右图)

图4 矿石构造—团块状矿石(左图)、脉状矿石(右图)

[1]胡正刚,曾良奎,马世宁,等.四川省志.地质志[M].四川:四川科学技术出版社.1998.

[2]四川省地质矿产局.四川省区域地质志[M].北京:地质出版社.1991.

[3]林方成,杨家瑞,等.义敦成矿带铜银铅锌锡矿产资源调查评价进展与潜力[J].四川地质学报,2003,23(3):141~145.

[4]矿床学(上册)[M].北京:地质出版社.1982.