河南淅川寨沟钒矿床地质特征与矿床成因研究

2013-12-08卢清月

卢清月

(河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院,河南 南阳473000)

钒具有良好的化学性质,广泛用于汽车、航空、铁路、电子技术、国防工业等部门,有“化学面包”之称。但地壳中钒的分布太分散了,很难形成独立的矿床。淅川寨沟钒矿是我国为数不多的以钒为单一矿种的矿床。因此对该矿床基础地质特征及矿床成因的研究显得极为重要,正确认识这些问题对总结此类矿床的控矿条件、预测和寻找同类型矿床以及对该矿床今后的开采工作是十分必要的。

1 区域成矿地质背景

研究区位于秦岭复杂造山带东段南支,扬子陆块北缘,北西西向荆紫关—师岗复向斜北翼,为我国两个一级构造单元的衔接部位,该区是我国中部重要的钒多金属成矿区[1]。以北西西向淅川断裂为界,研究区出露地层可划分为基底和盖层两部分,断裂以北为元古界变质结晶基底,出露地层主要有下元古界大沟岩组(Pt1d),中上元古界武当岩群(Pt2-3w),上元古界耀岭河岩组下岩段(Pt3y1);断裂以南为沉积盖层,出露地层主要有震旦系及古生界寒武系、石炭系等,为一套陆源碎屑—碳酸盐岩沉积地层。区域上钒矿赋存于寒武系水沟口组底部硅质岩和泥岩中[2]。区域性荆紫关—师岗复向斜为主控构造格架,向斜北翼主体南倾,南翼北倾,核部陡立,轴面近直立,东西两端翘起,测区位于向斜北翼。区内断裂构造发育,主控断裂为淅川断裂带,由一系列北西西向断裂组成,具有多期活动的特点,主体表现为自南向北的逆冲推覆,其主体北倾,倾角50°~80°。区内岩浆活动频繁,从元古代到中生代均有活动,具多旋回、多期次特征,总体展布方向与区域构造线方向一致,以中酸性岩浆活动最为强烈[3]。

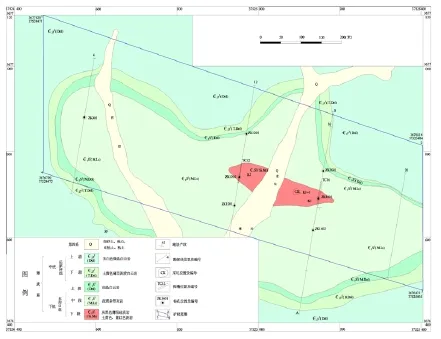

图1 寨沟钒矿矿区地质图

2 矿区地质背景

矿区位于荆紫关—师岗复向斜北翼,受次级将军寨背斜控制,构造线呈北西西向展布。矿区内出露地层有震旦系上统灯影组、寒武系水沟口组、岳家坪组及新生界第四系,受地形影响,从地形低洼处到较高处依次出露杂色泥岩、紫红色泥岩、条带灰岩、白云岩,岩性界线呈环状(图1)。震旦系上统灯影组(Z2dn3)位于将军寨背斜核部,岩性为灰白色厚层微晶白云岩,与上伏寒武系水沟口组平行不整合接触。寒武系分布于背斜两翼,自下而上分为下统水沟口组、中统岳家坪组。水沟口组与上伏岳家坪组整合接触,为一套滨海—浅海相泥砂质—碳酸盐岩沉积建造[4],矿区内分三个岩性段,下段(∈1s1)由硅质岩、杂色泥岩、炭质泥岩、结晶灰岩、紫红色泥岩组成,中段(∈1s2)岩性为条带灰岩,上段(∈1s3)岩性为细晶白云岩。钒矿赋存在水沟口组下段硅质岩和泥岩中。岳家坪组分上、下两段,下段(∈2y1):岩性为泥质白云岩,上段(∈2y2)岩性为微晶白云岩。新生界第四系(Q)主要分布于沟谷中,岩性为砾石、砂、粘土、亚粘土等。

矿区内褶皱构造发育,其中将军寨背斜是矿区的主体构造,该背斜位于大寺—吴垭断裂南侧将军寨—玉皇顶一带。在矿区范围内,背斜枢纽总体近于水平,略具波状起伏;轴面为一复杂的曲面,总体倾向为 5°~15°,倾角 60°~80°。背斜核部为震旦系上统灯影组地层,两翼为寒武系下统水沟口组、中统岳家坪组地层。核部产状平缓,两翼不对称;北翼产状较陡,倾向为5°~20°,倾角30°~65°;南翼产状较缓,倾向为170°~200°,倾角10°~45°;背斜两翼总体产状从东向西由陡变缓。

背斜转折端的形态因组成岩石的物理力学性质不同而各异,在较刚性的厚层状硅质岩、白云岩中呈现宽缓的半月形,在较塑性的泥岩中则呈棱状。塑性泥岩夹于刚性白云岩与条带灰岩之间,在背斜的形成过程中,由于弯滑—弯流褶皱作用,泥岩在局部转折端加厚并形成膨大部位,在翼部逐渐变薄。该构造控制着矿体的产状,并对矿化富集有重要影响。

3 矿体地质

3.1 矿体特征

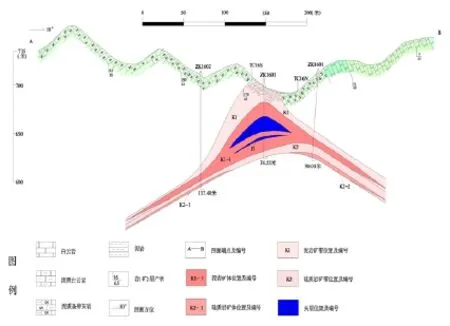

钒矿体赋存于寒武系下统水沟口组硅质岩、泥岩中,矿体的产状受将军寨背斜控制,矿床由两个含矿层构成,下层为硅质岩含矿层(K2),上层为泥岩含矿层(K1),硅质岩层由下部厚层状硅质岩和上部条带状硅质岩组成,在条带状硅质岩中圈出K2-1、K2-2矿体。泥岩由各色泥岩组成,下部为杂色泥岩、炭质泥岩,上部为紫红色泥岩;紫红色泥岩与杂色泥岩及炭质泥岩沿走向和倾向均为相变过渡关系且界线不规则,在泥岩层中圈出 K1-1矿体(图2)。

K1-1矿体赋存于泥岩含矿层(K1)中,为一半隐伏矿体,矿体的空间分布严格受泥岩层矿带及背斜双重控制,呈鞍状、层状分布于将军寨背斜的转折端及两翼,矿体形态和背斜形态基本一致,局部转折端因泥岩层矿带增厚而膨大,沿走向、倾向均呈舒缓波状。受泥岩层控制,矿体产状与地层产状基本一致。转折端处产状平缓,膨大部位上陡下缓,两翼倾角近于一致,南翼倾向185~195°,倾角20~30°,北翼倾向5°~15°,倾角20°~30°,从东向西两翼倾角有变缓趋势。

K1-1贯穿整个泥岩含矿层(K1),向矿区东西两侧沿走向仍稳定延伸,并在矿区西侧陈炭沟、东侧党院沟地形低洼处出露,依据控制及沿走向追索结果,矿体长度可达1 800m。在矿区范围内,矿体长度900m,控制长度600m;赋存标高570~692m(背斜南翼~背斜核部),高差122m,埋深0~180m,控制最低标高611m(背斜南翼),控制最大斜深104m(背斜北翼)。矿体最厚处31.41m(背斜核部),最薄6.36m(背斜南翼),平均厚度11.06m,变化系数75.61%。单样V2O5品位最高3.66%,最低0.084%,平均品位1.12%,变化系数65.24%。单工程矿体V2O5平均品位最高1.58%,最低0.72%,平均品位1.12%,变化系数25.79%。

K1-1矿体为矿区内主要矿体,其资源储量矿石量309.43万t,五氧化二钒34706.98吨t,分别占总资源储量的92.08%、91.01%。矿石类型为泥岩型。

K2-1矿体赋存于硅质岩含矿层(K2)中,为隐伏矿体。矿体的空间分布严格受硅质岩含矿层及背斜双重控制,呈层状分布于将军寨背斜南翼,位于K1-1矿体之下,相距0~3.2m。受条带硅质岩控制,矿体产状与地层产状基本一致,倾向185°~195°,倾角15°~25°,从东向西倾角有变缓趋势。

图2 寨沟钒矿床矿体形态空间展布图

矿体长度600m,控制长度200m,赋存最低标高562~648m(背斜南翼-近转折端处),相对高差86m,埋深30~168m,控制最低标高605m,。矿体厚度1.99~4.18m,平均厚度3.09m。单样V2O5品位最高2.03%,最低0.64%,平均品位1.26%,变化系数43.16%。单工程矿体V2O5平均品位最高1.57%,最低0.72%,平均品位1.26%。

K2-2矿体赋存于硅质岩含矿层(K2)中,为隐伏矿体。矿体的空间分布严格受硅质岩层矿带及背斜双重控制,呈层状分布于将军寨背斜北翼,位于 K1-1矿体之下,相距8.5m。受条带硅质岩控制,矿体产状与地层产状基本一致,倾向5°~15°,倾角10°~30°。

矿体长度300m,赋存标高592~641m,高差49m,埋深62~142m,控制最低标高635m。矿体厚度3.78m。单样V2O5品位最高1.71%,最低0.52%,平均品位0.84%。K2-1、K2-2矿体的矿石类型均为条带硅质岩型。

3.2 矿石质量

3.2.1 矿石类型、结构及构造

钒矿赋存于寒武系下统水沟口组下段泥岩、硅质岩中,其它岩石类型均不含钒。矿石岩性为泥岩、条带硅质岩,其中泥岩为杂色泥岩和炭质泥岩;因而矿石类型划分为泥岩型矿石、条带硅质岩型矿石两种。泥岩型矿石的结构主要具泥质结构、显微鳞片结构,块状构造、定向构造。条带硅质岩型矿石的结构主要具隐晶~微晶结构、粒状结构、碎裂结构,条带状构造、块状构造、碎裂构造。

3.2.2 矿石物质成分

泥岩型矿石又可细分为杂色泥岩型和炭质泥岩型两类,杂色泥岩型矿石主要由高岭石、水云母、铁质、石英粉砂、石膏、重晶石、炭质等组成,高岭石含量55%~80%,呈显微鳞片状定向、弱定向分布,水云母含量20%~40%,呈显微鳞片状或细小条带状分布在高岭石之间,铁质含量1%~3%,呈尘点状分布在高岭石、水云母之间,石英粉砂、石膏、重晶石、炭质微量,呈细脉状不均匀散布。炭质泥岩型矿石主要由炭质、粘土矿物、硅质、钙质、铁质等组成。炭质含量8%~25%,粘土矿物含量75%~90%,主要为高岭石、水云母,硅质、钙质微量,呈细脉状不均匀散布,铁质微量,主要为黄铁矿,呈星点状散布。

条带硅质岩型矿石主要由隐晶—微晶玉髓、微晶石英、重晶石、铁质等组成。隐晶—微晶玉髓含量30%~80%,微晶石英含量20%~70%,重晶石微量,呈细脉状不均匀散布,铁质微量,呈尘点状分布在玉髓、石英之间。

矿石中主要有用组分为钒,泥岩型矿石中单样品V2O5品位最高3.66%,最低0.084%,平均品位1.12%,变化系数65.24%;条带硅质岩型矿石中单样品V2O5品位最高2.03%,最低0.52%,平均品位1.15%,变化系数52.50%;全矿区矿石V2O5品位最高3.66%,最低0.084%,平均品位1.12%,变化系数64.21%。V2O5的富集受岩层控制,靠近泥岩与硅质岩接触附近较富集,尤其是靠泥岩一侧V2O5普遍较富,杂色泥岩和条带硅质岩内钒含量较高,而紫红色泥岩和厚层硅质岩钒含量较低。

根据区域上钒的物相分析资料显示,在泥岩型矿石中钒以离子吸附状态存在于粘土矿物中(高岭石、水云母)者占66.38%,类质同象者占33.62%,条带硅质岩型矿石钒以吸附状态存在于硅质岩中占25.83%,以类质同象赋存于水云母中者占74.17%。

矿床伴生有益组分主要有 Mo、Ni、Co、W、Y、Yb、Cu、Pb、Zn、Sn、Ti、Mn、Au、Ag等,根据光谱分析、组合分析,以上各元素含量均较低,远低于伴生有益组分评价指标。矿石中有害组分S和P2O5及Cu、Pb、As等重金属的含量比较低,对钒的提炼以及对环境无影响。

3.3 矿体围岩及夹石

矿体顶板为泥岩,近地表为紫红色泥岩,中深部为含炭泥岩、炭质泥岩,局部具直接顶板,岩性为灰岩,厚度2.20~4.40m,层位不稳定。顶板与矿体呈渐变过渡关系,产状基本一致,矿体圈定依据基本分析。矿体底板为白云岩,具碎裂岩化;局部具直接底板,岩性为厚层状硅质岩,具碎裂岩化;矿体与底板、直接底板分界明显,产状基本一致。矿体及顶底板围岩均受背斜控制,呈北西西向层状分布且延伸稳定。

K2-1、K2-2矿体内无夹石,K1-1矿体内有三层夹石。夹石岩性为杂色泥岩、硅质岩,厚度1.39~16.22m,形态为透镜状,产状与矿体基本一致,杂色泥岩与矿体呈渐变过渡关系。矿体内夹石为达不到边界品位的含钒岩石,夹石中均有一定的钒含量,单样V2O5品位0.14%~0.42%,部分夹石品位接近边界品位,可混入富矿石中加以回收利用,提高矿床开发效益。

4 矿床成因及找矿标志

翟裕生等[5]认为本区主要有两大成矿系列,沉积成矿系列(以古生代沉积建造为主)和岩浆成矿系列(以燕山期为主)。其中沉积成矿系列有钒、金、银及非金属矿等。矿床位于秦岭复杂造山带东段南支,扬子陆块北缘,成矿时间为寒武纪早期,矿体的空间分布严格受寒武系下统水沟口组硅质岩层、泥岩层控制,呈鞍状、层状分布于将军寨背斜的转折端及两翼。矿体产状与地层产状基本一致。矿石由多种元素组合,普遍含有 V、Ag、Mo、Ni、Co、Cu、Pb、Zn、Ti、Mn、Y、P等亲生物元素和与超基性、基性岩有关的元素。

钒主要来源于前寒武系地层,尤其是其内的超基性和基性等含钒岩石,在震旦纪末期,由于构造运动,本区地壳开始隆升,早先形成的含钒类岩石经受了较长期风化剥蚀,形成富含钒元素的沉积物。寒武纪早期海侵时,地壳持续缓慢沉降,具有较稳定的沉积环境,形成了一套厚度不大的含钒、磷的硅质、泥质、有机质到钙镁质碳酸盐岩沉积。根据地层沉积旋回、古生物及岩相厚度、含矿规律等,本区成矿环境是在滨海至浅海静水还原条件下,气候温湿,生物繁茂时期形成的,成矿时PH值为7.8左右,当PH值小于7.8,SiO2浓度大于120PPm时,沉积了薄层状硅质岩;当PH值大于7.8时,沉积了薄层状碳酸盐岩。沉积过程中由生物带来的有机质经炭化,均匀分布于泥质岩中,形成炭质泥岩。

根据区域上物相分析显示,在泥岩型矿石中,钒主要以离子吸附状态存在于粘土矿物中;在条带硅质岩型矿石中,钒主要以类质同象赋存于水云母中。钒矿的形成和硅质岩、泥岩同时沉积而成。寒武系下统凡有硅质岩和泥岩的存在,即有钒矿的赋存。蚀源区岩石中除钒外,其它有用元素含量较低,所以钒矿石中共生或伴生有用元素含量亦低。综上所述,该矿床属滨海至浅海沉积型层控矿床。

5 结 论

1)淅川寨沟钒矿床属滨海至浅海沉积型层控矿床。,矿体的空间分布严格受寒武系下统水沟口组硅质岩层、泥岩层控制,呈鞍状、层状分布于将军寨背斜的转折端及两翼。矿体产状与地层产状基本一致。

2)矿体形态复杂程度为简单。矿体以层状、似层状产出,分枝复合少。钒主要来源于前寒武系地层,矿石由多种元素组合,普遍含有 V、Ag、Mo、Ni、Co、Cu、Pb、Zn、Ti、Mn、Y、P等亲生物元素和与超基性、基性岩有关的元素。

3)矿床形成于成矿时间为寒武纪早期,成矿环境属滨海至浅海静水还原环境。

4)总结了该类矿床的特征及成因,有望发现相同类型的矿床,具有良好的找矿前景,找矿潜力巨大。

[1 ]姚书振, 周宗桂, 吕新彪. 秦岭成矿带特征和找矿方向[J]. 西北地质,2006,39(2):156~178.

[2] 唐红松, 徐文杰, 谢世业. 我国下寒武统黑色岩系的矿产类型[J].矿产与地质, 2005 ,19 (4):341~344.

[3]夏林圻, 夏祖春, 徐学义. 南秦岭中新元古代火山岩性质与前寒武纪大陆裂解[J]. 中国科学(D辑) , 1996, 26(3): 237~243.

[4]河南省地矿厅.河南省岩石地层[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997:200~240.

[5]翟裕生. 区域构造、地球化学与成矿(Ⅰ)[J]. 地质调查与研究, 2003 ,26(1):1~7.