复合式小梁切除术治疗原发性闭角型青光眼30例

2013-07-02于光明

于光明

(山东省滨州市邹平县明集中心卫生院,山东 滨州 256216)

复合式小梁切除术治疗原发性闭角型青光眼30例

于光明

(山东省滨州市邹平县明集中心卫生院,山东 滨州 256216)

目的 分析在治疗原发性闭角型青光眼方面,复合式小梁切除术的临床效果。方法 选择从2010年9月至2011年12月到本院就诊的30例眼疾患者,均属于原发性闭角型青光眼。将他们随机分为两组,实验组和对照组,各15例。实验组采取复合式小梁切除术,而对照组采取常规小梁切除术。结果 对比两组的治疗效果,可以看出,与对照组相比,实验组的疗效更好,(P<0.05)具有统计学差异。结论 对于原发性闭角型青光眼,采用复合式小梁切除术能取得良好的疗效,应大量在临床上推广。

复合式小梁切除术;青光眼;疗效

1 资料与方法

1.1 临床资料

研究对象为从2010年9月至2011年12月到本院就诊的30例原发性闭角型青光眼患者。其中,男性16例,女性14例,年龄范围在41~73岁之间。将其随机分为两组,实验组15例18眼,对照组15例19眼。他们的各项临床资料通过比较显示,P>0.05都没有统计学差异,具有可比性。

1.2 手术方法

对照组实行传统小梁切除术治疗,具体方法:首先,进行术前性表面及球周浸润麻醉,选择穹隆作为基底来做结膜瓣,然后把巩膜烧灼用以止血;下面,利用角膜缘作为基底来做巩膜瓣,再进行分离处理,到角膜为止,然后把巩膜瓣下的相关小梁组织进行切除,同时把四周的有关虹膜组织也一并切除。最后缝合好巩膜瓣,术后选用地塞米松进行注射,涂阿托品软膏。而实验组则采用新型复合式小梁切除术治疗,即传统小梁切除术联合前方穿刺、丝裂霉素使用及巩膜瓣可调节缝线。具体方法:术前采用倍诺喜表面麻醉,利多卡因结膜下浸润麻醉;首先需进行前方穿刺,注意操作中要避开角膜缘血管走行出,然后做结膜瓣,把角膜缘作为基底,等到充分止血后再开始做巩膜瓣,并且把0.3mg/mL丝裂霉素C棉片在巩膜瓣下大约1.5~4分。取出棉片后再做好相关手术操作区的清洁,利用生理盐水清洁。然后再次释放房水,切除小梁组织和四周虹膜,切除小梁组织大小在1.5mm× 2.0m。最后把巩膜瓣两侧缝合起来,并分层缝合手术伤口。

1.3 统计学处理

相关统计学分析工作均利用SPSS11.0软件完成,采用t检验,计数资料采用卡方检验,P<0.05为差异有相关统计学意义。

2 结 果

2.1 眼压情况对比

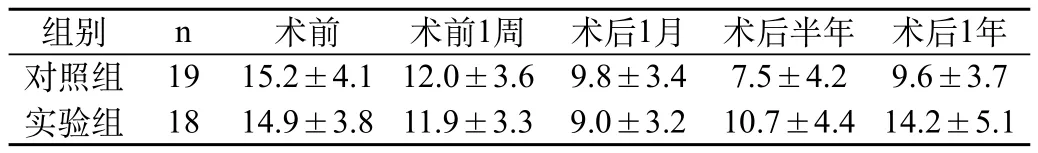

术前及术后1周,两组患者之间眼压情况进行对比,两组组间差异没有统计学意义(P>0.05),不过术后1月、半年及一年,和对照组相比,实验组的眼压明显要低,因而组间比较差异具有相关的统计性意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组治疗前后眼压情况比较(mmHg)

2.2 术后浅前房发生率对比

术后1周内,对照组出现浅前房的共4例,浅前房发生率为21.1%;而实验组出现浅前房1眼,浅前房发生率为7.9%。由此可见,实验组术后产生浅前房的远小于对照组,两组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 术后功能性滤过泡情况对比

术后形成功能性滤过泡情况,对照组共有15眼,其中属于Ⅰ型的6眼,属于Ⅱ型的9眼,形成率为82.1%;实验组共17眼,其中,属于Ⅰ型7眼,属于Ⅱ型的10眼,形成率为96.6%。因此,实验组患者术后功能性滤过泡形成率比对照组要低,其组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

从1968年开始,逐渐采用小梁切除术来治疗青光眼疾病。它具有的优点包括有效减少眼压,加强有效滤过等。不过,单纯使用该手术也极易导致很多问题,如产生纤维细胞增生、瘢痕常引起滤过功能丧失。并且,在术后容易出现低眼压、产生浅前房等。这些问题若不及时治疗,就会导致患上白内障及恶性青光眼。据相关报道显示,采用传统小梁切除术,术后失败率依然高达15%。我国医药学者在此项手术的基础上,加以改进,形成了复合式小梁切除术。复合式小梁切除术中,会使用抗代谢药物以此来调节缝线及前房穿刺,从而极大提升手术成功率,降低术后并发症的发生,进一步改善预后[1]。丝裂霉素C属于临床上经常选用的抗代谢药物[2]。它的作用机制就是将DNA结构及其功能都破坏掉,进而制约成纤维细胞增生,使胶原合成量降低。这样,达到预防滤过道堵塞及功能性滤过泡消失的目的。巩膜瓣能够调节缝线的应用,并能很好地调节滤过量,保持前房深度,进而控制眼压,从而防止出现术后浅前房及低眼压。在术中采用前房穿刺,不仅能有效防止眼压下降过快进而造成的恶性青光眼,还能在结束手术后调节患者眼压及术后恢复前房深度。

本次研究表明,术前及术后1周左右,两组患者的眼压对比组间差异没有统计学意义(P>0.05);但在术后1月、半年及1年,与对照组相比,实验组眼压更低,两组存在比较差异,具有统计学意义(P<0.05);实验组术后出现浅前房及行程功能性滤过泡的概率都明显比对照组低,组间比较存在差异,具有统计学意义(P<0.05)。

总之,采用复合式小梁切除术来治疗原发性闭角型青光眼具有良好的临床疗效。它能有效控制眼压,并且可极大降低浅前房的出现,并发症也较少,具有很好的临床应用价值。

[1] 高志钢,乔秀娟,姜丽莉.复合式小梁切除术治疗原发性闭角型青光眼临床疗效探讨[J].中国医药指南,2012,10(9):172-173.

[2] 夏世全.复合式小梁切除术治疗原发性闭角型青光眼的临床疗效[J].按摩与康复医学,2012,3(3):207-208.

R775

B

1671-8194(2013)23-0210-01