微震监测预测岩爆技术在地下工程施工中的应用

2013-06-29秦伟

秦 伟

(中铁二局第二工程有限公司,四川成都 610031)

岩爆是隧道及地下工程掘进过程中,由于围岩被扰动后应力重新调整分布,在调整过程中围岩岩体内聚积的弹性应变能大于岩体破坏所消耗的应变能量而突然释放,导致岩体爆裂并弹射的现象。工程岩体是否具有岩爆倾向性,必须具备较高的地应力,且最大主应力σ1与岩块单轴抗压强度σc之比在0.165~0.35 间[1],岩体完整、干燥且具有较高的脆性和弹性。岩爆的发生不但损坏施工设备,导致作业人员伤亡,而且严重影响施工进度,是隧道及地下工程建设领域破坏性极强的地质灾害。近年来,我国交通、水电建设飞速发展,具有岩爆倾向的工程项目越来越多,有的项目在建设过程中由于没能引起足够重视,导致岩爆频发造成重大损失。随着国家西部大开发的深入推进,川藏铁路、滇藏铁路建设已进入前期勘察阶段,规划中的线路均跨越青藏高原东沿台阶,在崇山峻岭中展线,深埋隧道项目必将成为重点控制性工程,岩爆的预测预报与治理已成为项目建设亟待解决的关键技术。

岩爆的预测预报包括趋势预测与短期日常预报。趋势预测是用理论分析和经验类比,在较大的区域和未来一段时间内预测发生岩爆的可能性;短期预报方法有钻屑法、物探法、地音与微震监测法(简称微震监测法)。本文重点介绍利用微震监测技术预测预报岩爆,以及微震监测在锦屏水电工程深埋隧道项目的运用情况。

1 微震监测与岩爆预测预报的关系

研究表明,在外力作用下岩体在破坏前其内部要产生微裂隙,微裂隙的孕育与发展最终导致岩体破坏。导致岩体出现微裂纹的原因,是岩体在外力作用下或在开挖隧道、硐室过程中,应力平衡被破坏,在应力重新调整聚集过程中其内部将产生局部弹塑性能集中现象,当能量积聚到某一临界值之后,就会引起微裂隙的产生与扩展,微裂隙的产生与扩展伴随有弹性波或应力波在周围岩体内快速释放和传播,即岩石的声发射,相对于尺寸较大的岩体,在地质上也称为微震事件(Microseism,MS)[2]。微震的孕育与发展会导致岩体内弹性应变能不断聚集,当这种能量大于岩体破坏所需要的能量时,岩体被破坏。因此岩爆产生根本诱因是岩体内原有地应力平衡被破坏,在应力重新调整平衡过程中,岩体内产生微裂隙,微裂隙的孕育与发展导致岩爆。由此可知,要对岩爆进行预测预报,可以通过对岩体内微裂隙的孕育与发展来实现。

每一次微裂隙的产生都是以声发射信号即弹性波形式表现的,将每一次的微裂隙视为一次微震事件,通过利用多个传感器对微震产生的声发射信号进行采集、数据滤波处理和反演分析,就能监测到微裂隙发生的时刻、位置和震级,即地球物理学中所谓的“时空强”三要素。根据微破裂的大小、集中程度、破裂密度,则有可能推断岩石宏观破裂的发展趋势,特别是微破裂分布及其丛集规律(即变形破坏过程局部化现象),就有可实现对岩爆进行预测预报,达到预测预报岩爆防灾减灾之目的。

2 微震监测的系统构成

微震监测系统主要由硬件和软件两部分组成,其采用模块化设计方式,实行远程采集PC 配置。硬件部分包括微震传感器、配有电源并具备信号波形修整功能的Paladin 传感器连接盒、Paladin(v.2)-24 位地震记录仪、PMTS-Paladin 主控时间服务器、纤维光学分束器、监视器等(图1)。软件部分包括PAL-Paladin 采集软件、HNAS-Hyperion 网络采集软件、HSS 标准v.12 版本数据分析软件等。

图1 微震监测系统结构

图1为微震监测系统结构示意图[3]。该系统通讯优先采用光电缆进行数据传输,采用无线传输作为备用,并且现场服务器实时备份作为应急,保证数据的完整性。系统能实时监测,采用网络通讯,可实现全球共享。

2.1 传感器安装

传感器直径22 mm,为便于拆卸,安装工孔径取40 mm,钻孔深度以能探测到围岩松弛圈外为准,一般取3~5 m,安装孔内需防治积水。每个监测断面传感器布置原则如图2所示。具体位置可根据现场情况和监测设计方案适当调整。

图2 传感器安装

2.2 传感器的布置

传感器的布置设计原则是:安全、经济、高效、可操作性强,环境干扰小。

关键技术要点包括以下几方面:

①隧道及地下工程洞线长,监测的重点区域位于不断前移的掌子面附近,为此要求传感器能方便灵活转移;

②安装传感器位置附近的围岩完整性好,且应尽量与震中在同一层位;

③深、浅孔组合布置,深孔中可以安装多个传感器。

图3 是锦屏水电枢纽工程C2 标引水隧洞K7+374~K9+100 区段传感器布置图。

图3 传感器布置方案

2.3 监测系统连接顺序

传感器→传感器连接盒→地震记录仪→主控时间服务器→光电转换器→电脑监视器→互联网。

3 微震信号处理

微震监测系统监测到的信息为施工作业区域所有声发射信息,需要从这些信息中找出微震信息,即对监测到的信息滤噪。

3.1 噪音的分类及其特点

隧道及地下工程施工作业环境产生的噪音大致分为以下四类,并且具有不同特点。

(1)工频干扰类:由设备作业产生,其主要特点是规律性较强、信号量大、周期明显、频率固定、振幅变化小。

(2)人员活动类:由工人施工作业产生,其主要特点是规律性不强、频率变化范围宽、振幅变化也较大,信号量相对机械噪声小。

(3)爆破类:由爆破施工作业产生,其主要特点是间隔时间相等或接近、持续时间短、衰减快。

(4)随机类:主要由岩壁片帮、掉块或安装传感器的探杆头受到外力扰动产生,其主要特点幅度大小不定,波形形状与有效微震信号相似,出现比较集中。

3.2 滤波步骤

滤波步骤为:①根据试验测试结果设置采集仪滤波参数,进行硬件滤波;②利用传感器对噪音信号的差异反映和敏感性进行协同滤波;③考虑到主要有效信号位于掌子面附近,而传感器在掌子面后方,根据信号到时与传感器位置进行滤波;④根据试验阶段建立的噪音数据库,利用人工神经网络方法进行滤波;⑥最后,通过监测系统示波窗进行噪声滤除。图4为滤波前后微震事件对比图。

图4 滤波前后微震事件对比

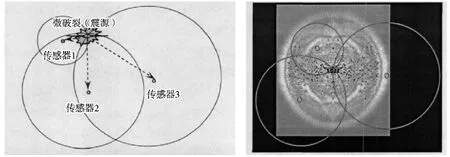

4 微震源定位原理与方法

目前,最成熟的微震监测定位方法是时差定位法。该方法的原理是在微震源周围以一定范围、按一定的密度布置一定数量的传感器,组成传感器阵列,当监测岩体内出现微震时,传感器即可将信号拾取,并将这种物理量转换为电压量或电荷量,通过多点同步数据采集测定各传感器接收到该信号的时刻,连同各传感器坐标及所测波速代入方程组求解,即可确定微震源的时空参数。这种根据微震信号到达同一阵列内不同传感器时所形成的一组时差,经过几何关系的计算确定微震源位置的方法就是时差定位法。时差定位法的原理图见图5。微震监测系统对微震源的定位分析是由基于粒子群微震源分层定位算法的数据分析软件自动处理完成,具体计算理论不再赘述。经过定位分析软件处理后的微震事件分布见图6。

图5 平面上微震事件定位模型

图6 定位后的微震事件

5 微震评价指标

微震现象表征岩体稳定性的机理很复杂,微震监测技术通过对微震信号波形的分析,利用其特征数据对岩体稳定性做出恰当的判断和预测。针对这类信号特征,主要记录与分析下列具有统计性质的量:

(1)事件率(频度)。指单位时间内声发射与微震事件数,单位为次/min,该指标是用声发射或微震评价岩体状态最常用的参数。

(2)振幅分布。指单位时间内声发射与微震事件振幅分布情况,振幅分布又称幅度分布。振幅是指声发射与微震波形的峰值振幅,根据设定的闭值可据此将一个事件划分为小事件或大事件。

(3)能率。指单位时间内声发射与微震能量之和,能量分析是针对仪器输出的信号进行的。

(4)事件变化率和能率变化,反映了岩体状态的变化速度。

(5)频率分布。

6 岩爆趋势预报

岩爆趋势预测预报是根据现场地质条件、数值分析结果与微震监测结果综合分析做出的判断,具体判断方法如下:

(1)微震事件越多,微震活动越活跃,岩爆发生的风险越大。

岩体受外部干扰产生破坏过程中,微震活动随之增加,事件率等参数也相应升高,发生岩爆之前,微震活动增加明显。发生极强岩爆的微震事件累积分布,其中微震事件集中的区域就是岩爆的中心位置。

(2)微震事件的当地震级越大,发生岩爆的强度越大。

目前业界常用的ISS 系统取当地震级作为震级指标,事件的当地震级m 由下式进行计算[4]:

m=0.344log10E+0.516log10M-6.572

式中:E为微震能量;M为地震矩;各常数由系统根据E-M 曲线拟合计算后给出。

m=-0.2~0.5 时,可能发生轻微岩爆;

m=0.5~1.0,可能发生中等岩爆;

m=1.0~1.2,可能发生强烈岩爆;

m>1.2,可能发生极强岩爆。

(3)微震事件的球体越大,能量释放越大,发生岩爆的强度越大,见图7 所示。

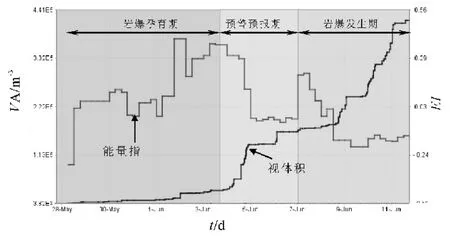

(4)利用微震事件能量指数、岩体视体积的变化趋势预测预报岩爆发展趋势。

在岩爆发生前期,关注区域的视体积和能量指数呈逐步增加趋势,这个时期的围岩主要处于峰值强度前的压密和弹性阶段;当围岩体积内的能量超过围岩体的储能能力之后,围岩开始发生破坏,能量指数陡然下降,视体积继续增加,本阶段为岩爆预警阶段;接着视体积又恢复增加继而降低,能量指数继续稳步增加直至岩爆发生,此为岩爆发生阶段。岩爆孕育、预警、发生三阶段过程中围岩的能量指数、视体积变化过程如图8 所示。

图7 一次极强岩爆前的微震累积事件

图8 视体积、能量指数与岩爆发生之间的关系

7 关键技术

7.1 岩爆预报技术

岩爆趋势的预测预报内容包括岩爆的位置、等级、发生概率。微震监测技术是通过监测微震事件的数量、分布、当地震级和辐射的能量大小,综合判断岩爆发生的位置和等级;根据微震事件的视体积和能量指数变化曲线图判断岩爆发生的概率。具体表现为:①微震事件越多,微震活动越活跃,岩爆发生的风险越大;②微震事件的当地震级越大,发生岩爆的强度越大;③微震事件的球体越大,能量释放越大,发生岩爆的强度越大;④岩爆发生前期,微震源视体积持续增加,有突增趋势,且能量指数有突然下降迹象。

7.2 提高预报准确性的具体措施

(1)传感器与孔壁紧贴;

(2)按照统一的标准拾取到时(微震信号到达传感器的时间简称到时);

(3)用到时接近的点进行组合定位;

(4)用位置接近的传感器进行组合定位;

(5)避免同一平面的点组合;

(6)当计算的破裂时间晚于到时或某个定位坐标出现失常时,应去掉异常点,再计算其它定位结果的平均值,该平均值作为最终定位结果。

8 结束语

岩爆的预测是当今世界的前沿科学,就目前的测试技术,要准确测定岩爆的时、空参数还有很多技术没有解决,不同的计算理论有不同的假设条件,但哪种理论更切合实际,还需要在实际工程中不断的进行对比、研究、改进。但是,由于我国部分管理者观念落后,加之具有科研价值的项目极少,很难在这方面开展运用研究。锦屏水电枢纽工程为国家自然科学基金支持重点项目,中科院武汉岩土工程研究所在项目上开展了微震监测预报岩爆技术,在2#引水洞西段成功预测到两次强岩爆,分别发生在K8+659、K10+921 附近。K8+659 前后15 m 洞段在开挖过程中采取了弱爆破和强支护措施[5],施工期没有发生岩爆;对K10+921 前后15 m 采取同样施工方法,在掘进通过122 m 后,距掌子面后方50 m 发生强岩爆。这样的结果无法判断预报是否准确,因为岩爆在岩体中的孕育过程是地应力在岩体中不断调整重分布过程,一旦应力超出岩体的储能能力及发生岩爆,其随机性很大,影响因数众多,特别是分析软件的参数与实际地质特性的匹配问题,还需要在实践中不断探索。目前业界普遍认为,微震监测技术可用于区域性岩爆进行风险预测,预报岩爆发生的准确时间还很难。

[1]王文星.确定岩石岩爆倾向的新方法及其运用[J].有色金属设计,2001,28(4):43

[2]杨志忠.深部高地应力去采矿研究综述[J].岩石力学与工程学报,2002,4(7):51-52

[3]唐礼忠,杨承祥.大规模深井开采微震监测系统站网布置优化[J].岩石力学与工程学报,2006(10):113

[4]唐礼忠.冬瓜山铜矿深井开采岩爆危险区分析与对策[J].中南工业大学学报,2002,33(4):335-338