醒脑开窍针刺疗法早期介入治疗中风急性期120例

2013-06-14冯富忠

冯富忠

(河南省济源市中医院,济源 459000)

中风,又称卒中,是一种由机体血瘀、痰浊、情志等因素导致的脑血管疾病。轻则手足麻木、口角歪斜、语言不利,重则有突然昏仆、不醒人事等危重症状。近年来,针刺疗法对中风治疗研究有了更深入的进步,提出急性期应早期介入针刺治疗中风,改善脑功能,减少致残率。我院于2012年引进石学敏院士创立的石氏醒脑开窍针刺疗法,从2012年7月至2013年1月采用该疗法早期介入中风急性期120例,疗效显著。现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 240例急性中风例均按照国家中医药管理局,脑病急症协作组1996年制定的《中风病诊断与疗效评定标准》(二代标准)[1]中,中风病诊断标准进行诊断,并经CT或MRI诊断证实者。选择急性中风患者240例,随机分为两组,醒脑开窍针刺组(治疗组)120例,脑出血70例,脑梗死50例;男76例,女44例;年龄32~86岁,平均56.8岁。药物治疗组(对照组)120例,脑出血82例,脑梗死38例,男72例,女48例;年龄42~92岁,平均60.6岁。两组病例均为急性起病72h内的患者。治疗组轻型58例,中型46例,重型16例;对照组轻型64例,中型47例,重型12例。

1.2 治疗方法 治疗组用醒脑开窍针刺法[2]加内科药物治疗。处方:主穴为内关、人中、三阴交;辅穴为极泉、尺泽、委中、风池;配穴为吞咽困难加翳风、完骨;语言不利加上廉泉、金津、玉液放血。操作:先刺内关,直刺0.5~1.0寸,施捻转提插泻法1 min;继刺人中,向鼻中隔方向,斜刺0.3~0.5寸,用重雀啄法;再刺三阴交,斜刺1~1.5寸,用提插泻法,抬腿取穴,委中直刺1~1.5寸,用提插泻法。凤池、翳风、完骨均针向喉结,进针2.0~2.5寸,用小幅度高频率捻转补法。上廉泉针向舌根1.5~2.0寸,用提插泻法;金津、玉液用三棱针点刺放血,出血量1~2ml。

对照组仅采用用一般内科药物治疗。

2 结果

2.1 疗效评定标准 参照国家中医药管理局、脑病急症科研协作组制订的《中风病诊断与疗效评定标准》(二代标准)[1]。中风病疗效评定标准:治疗前评分与疗效后评分百分数折算法[(治疗前积分-治疗后积分)÷治疗前积分]×100%,以百分数标示。基本恢复:≥81%,6分以下;显著进步:56%~80%;进步:36%~55%;稍进步:11%~35%;无变化:<11%;恶化:(包括死亡)负值。

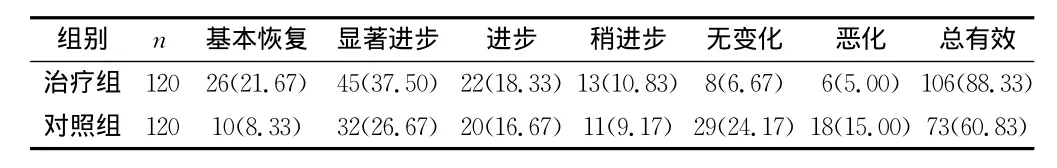

2.2 结果 见表1。

表1 两组临床疗效评分比较[n(%)]

从上表可以看出,早期介入醒脑开窍疗法的治疗组总有效率(88.33%)明显高于对照组(60.8%),疗效显著。

3 讨论

中风发病率在我国居前列,其病死率高,后遗症多,给家庭和社会带来巨大的负担。中风的病位在脑,涉及心、肾、肝、脾等脏器,醒脑开窍、益脑调神、疏通经络为治疗中风的基本大法。醒脑开窍疗法是石学敏院士创立并推广施行的治疗中风的有效法则。它是在“脑为元神之府”,“主不明则十二官危”的理论指导下,指出“窍闭神匿,神不导气”是中风发病的病机关键,以醒脑开窍为治则,运用针刺、药物综合疗法早期介入中风急性期的治疗有助于受损脑功能及肢体功能的恢复。督脉为阳脉之海,与脑及各脏腑功能均有一定作用;人中属督脉为醒神之要穴,针泻人中可以开窍启闭以醒元神,通调脏腑;心藏脉,脉舍神,心是维持元神功能的重要脏腑,内关属于厥阴心包经之络穴,又通阴脉,为八脉交会穴之一。针泻内关具有宁心调血安神之功;三阴交为三阴经交会之所。因此,针补三阴交肾、肝、脾三脏均有调节作用。三脏功能得调则脑髓化生有源。此外,针极泉、委中,尺泽等穴,以激发患肢经气,疏通经络。醒脑开窍针刺法早期介入中风急性期治疗与单纯药物相比较,

可以使患者肢体运动功能有明显的改善,并能够减少肢体痉挛[3]。可以减少中风患者并发症的发生,缩短疗程,疗效显著。

[1]国家中医药管理局脑病疾病协作组.中风诊断与疗效评定标准(试行)[S].北京中医药大学学报,1996,19(1):55.

[2]石学敏.中风与醒脑开窍针刺法[M].天津:天津科学技术出版社,1998.

[3]叶天申,朱蓓蕾.醒脑开窍针刺加头针早期介入治疗急性脑梗死研究[J].中华中医药学刊,2008,26(28):1780-1782.