医学生就业能力现状调查与对策

2013-06-09倪守建李印龙

赵 敏 冯 磊 倪守建 李印龙

(济宁医学院,山东 济宁272067)

关于“就业能力”的定义,国际劳工组织将其定义为:个体获得和保持工作,在工作中进步,以及应对工作中出现的变化的能力[1]。美国教育与就业委员认为,“就业能力”是劳动者在劳动力市场通过充分的就业机会实现潜能的自信[2]。国内学者郑晓明在其《“就业能力”论》一文中认为:大学生的就业能力不单纯指某一项技能、能力,而是学生多种能力的集合,这一概念是对学生各种能力的全面包含。在内容上,它包括学习能力、思想能力、实践能力、应聘能力和适应能力等[3]。

我们认为,医学生的就业能力是指其从事并胜任临床医学工作所应当具备的能力,它包括合理的知识结构、熟练的临床操作技能、个人的综合素质、自主能力、社会适应能力、应聘能力、创新能力以及心理调适能力等。为准确了解当前医学生就业能力的状况及存在的问题,分析影响医学生就业能力的相关因素,为提高医学生就业能力、加强和改进医学生就业能力的培养与教育提供指导,促进医学生顺利就业,笔者以济宁医学院在校学生为调查对象,进行了医学生就业能力现状调查,现将研究结果报道如下。

1 对象和方法

1.1 调查对象

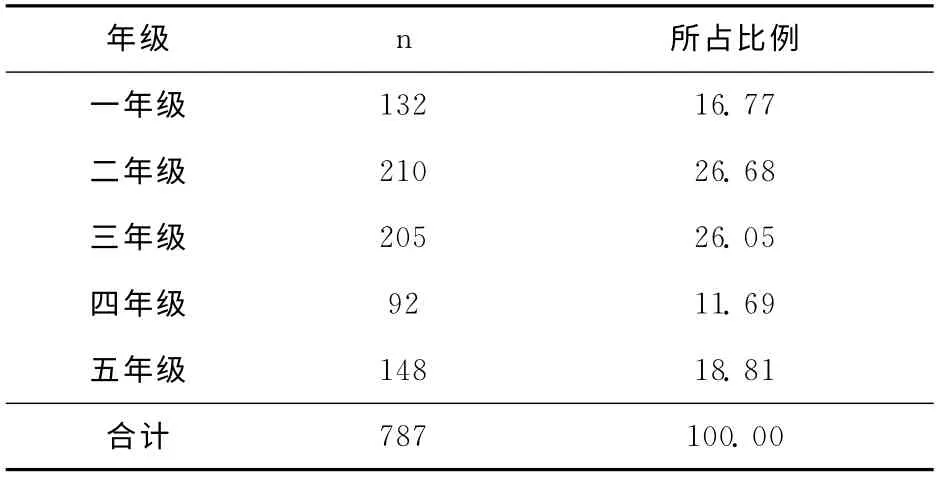

2012年12月,采用随机整群抽样的方式,从济宁医学2008级至2012级5个年级不同专业本科生中随机抽取900名大学生,作为调查研究对象。

1.2 调查内容与方法

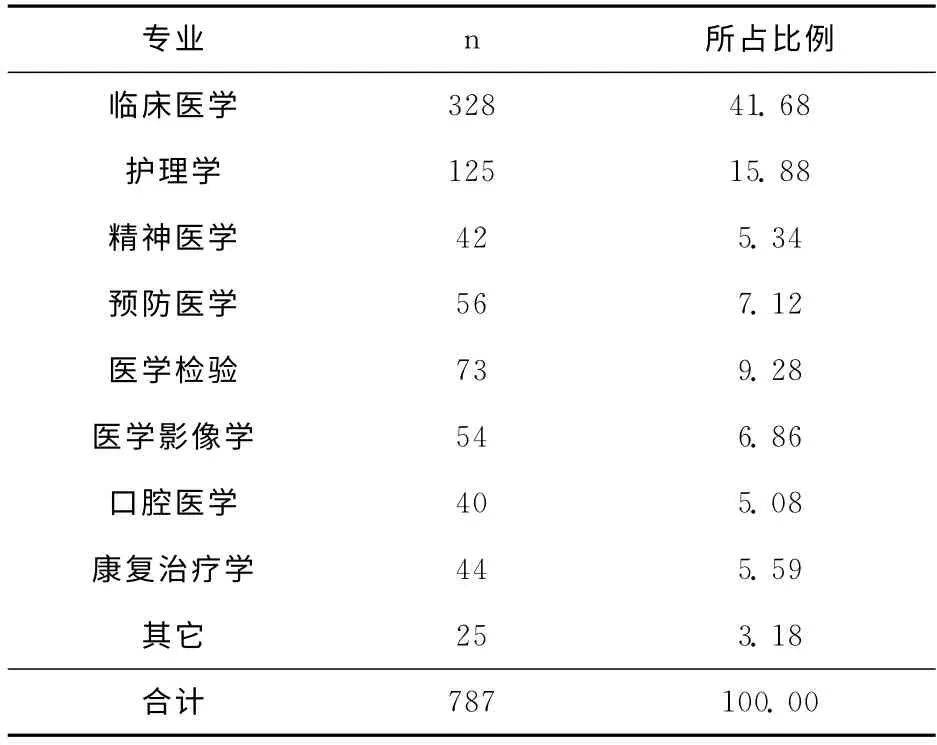

问卷设计以医学生对自身就业能力的认识、医学生的就业观念、影响医学生就业能力的相关因素等为基本内容,调查专业涉及临床医学、护理学、医学检验学、预防医学、口腔医学、精神卫生学、应用心理学、医学影像学、法医学、康复治疗学等,回收有效问卷787份,在收回的有效问卷中,被访学生年龄为(21.25±1.73)岁;男生298人,占被调查总人数的38%,女生489人,占被调查总人数的62%;年级及专业构成分别见表1、表2。

表1 被访者年级分布(n,%)

表2 被访者专业分布(n,%)

1.3 统计学方法

自制调查问卷,建立数据库,全部数据输入计算机采用SPSS13.0软件进行描述性统计分析。

2 结果

2.1 医学生应具备的就业能力

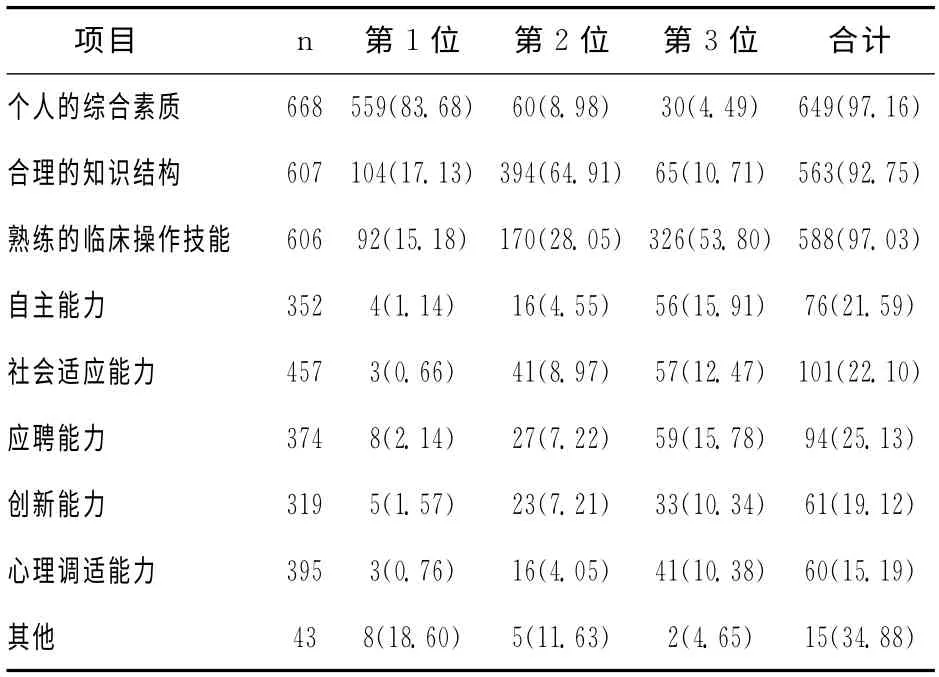

在医学生应具备哪些就业能力方面,此次问卷列出了个人的综合素质(组织协调及沟通能力、语言表达能力、团队协作能力、人文素养与道德水平等)、合理的知识结构、熟练的临床操作技能、自主能力、社会适应能力、应聘能力、创新能力、心理调适能力等9个因素,其中个人的综合素质、合理的知识结构、熟练的临床操作技能是被访者认为最重要3个方面。具体情况见表3、表4。

表3 医学生对就业能力包含内容的认知情况(n=787)

表4 医学生对就业能力包含内容的重要程度排序情况(n,%)

2.2 医学生在就业能力方面存在的问题

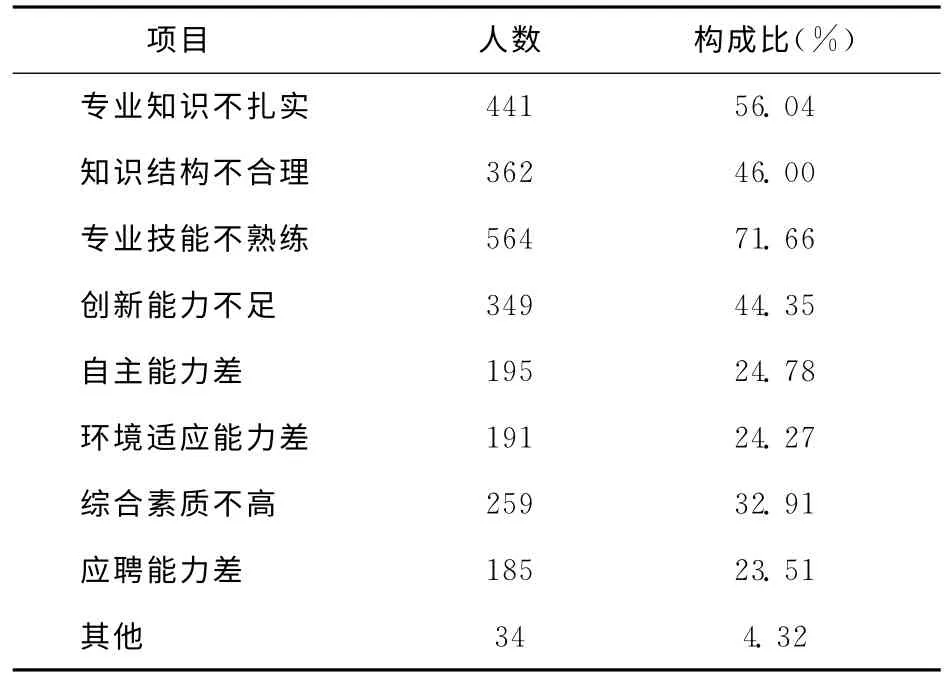

该方面问卷列出了专业知识不扎实、知识结构不合理、专业技能不熟练、创新能力不足、自主能力差、环境适应能力差、综合素质不高、应聘能力差等9个因素,从调查结果来看,医学生对自身就业能力感觉存在问题最多的还是自身专业技能的不熟悉。见表5。

表5 医学生在自身群体就业能力方面存在问题的认知情况(n=787)

2.3 医学生就业能力的影响因素

2.3.1 专业课程、实习对就业能力的影响 在学校专业课设置对学生就业能力的提升方面,影响力占前3位的分别是临床实习(76.75%)、专业知识学习(74.71%)、基础课程学习(50.32%)。而对于基础课程设置能否满足培养学生就业能力的要求方面,64.42%的学生选择了不能满足,专业课程设置满足要求方面,72.68%的学生选择有帮助。79.03%的同学认为课堂教学方法多样化、运用案例教学、注重与临床实际相结合能更好地促进医学生就业能力的培养。

2.3.2 就业、创业教育对就业能力的影响 调查显示,被访者中近一半的学生没有自己的职业生涯规划,认为就业、创业课程对其就业能力的提升有很大帮助的学生占46.12%,在课程设置上有80%左右的学生认为职业生涯规划、就业教育、创业教育应安排在1~3年级进行。

2.3.3 创新能力培养对就业能力的影响 通过分析发现,仅有9.02%的学生认为自己在创新能力方面经常有超常规的想法并付诸实践,七成多的学生认为学校培养其创新能力的首选为开设专门的培训课程并积极参加社会实践活动。

2.3.4 其它影响因素 国家的就业政策对医学生就业能力的影响。有效的就业政策和激励机制是就业能力得以有效提升的重要保障,我国现行的毕业生和用人单位双向选择的就业制度,为医学生公平择业和就业奠定了很好的制度基础。但当前医疗行业尤其是三级以上大医院存在的过分追求高学历现象,催生了医学生的考研和考博热潮,而且由于国家对县级以下基层医院的投入不足,没有建立完善的医学生到县级以下基层单位就业的保障和发展机制,使得医学生不愿到基层医疗单位就业,为此而选择考研和考博,致使医学生一定程度上存在为了考研忽视专业课学习和医疗技能实习的现象,从而造成一些医学生临床操作技能较差。在家庭环境及父母的教育方式对医学生就业能力影响方面,77.26%的学生认为有影响,选择就业观念和职业预期对就业能力会产生影响的学生则高达80.94%。

2.4 医学生对就业能力提升路径的认可度

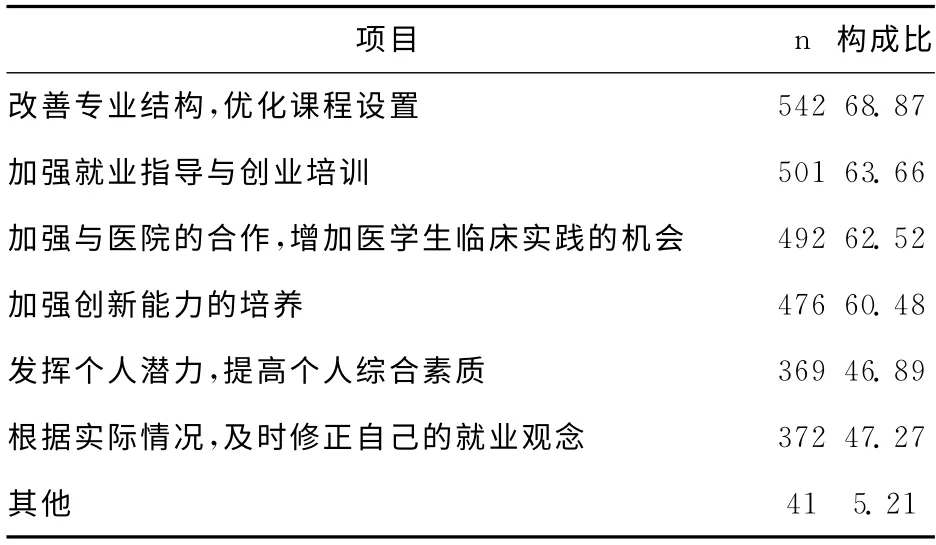

在受访的学生中,68.87%的学生认为“改善专业结构,优化课程设置”对提升医学生的就业能力最为重要,排在其后的分别是“加强就业指导与创业培训”(63.66%)和“加强与医院的合作,增加医学生临床实践的机会”(62.52%)。见表6。

表6 医学生对自身群体就业能力途径方面的认知情况(n,%)

3 讨论

通过对调查数据的分析发现,医学类学生在就业能力方面主要存在以下不足:

医学生在专业技能和专业知识方面的不足是影响其就业能力的主要因素。医学生的专业能力是通过系统的专业学习和训练所具备的医学专业领域的知识、理论、技能和素养,在医院招聘中,单位首先看中的也是学生的学习成绩,因为学习成绩是反映其专业知识最直接的材料,所以要提升医学生的就业能力,首要的一点就是要通过合理的专业设置和技能培训来提升学生的专业知识水平。

在创新能力和社会适应能力方面,也是医学生就业能力的一个短板。医学生的创新能力主要体现在其对原有知识和理论具有怀疑和批判的精神,具有运用科学的、先进的思维和方式对事物进行研究的态度。而社会适应能力对于医学生来说就是其走到工作岗位会如何与形形色色的病人打交道,如何积极有效的与患者进行沟通交流。这两个方面能力的锻炼和培养不是一蹴而就的,需要有先进的教育培训环境,使学生在校期间就掌握提升创新和适应能力的方式方法。

受访的学生中,对如何提高自身就能能力方面的认识也有着较高的统一认识。他们中绝大多数人认为专业知识的课程设置、专业技能的临床培训以及就业创业指导的开展是促进其就业能力提升的关键所在。所以医学类院校要提升学生的就业能力,也应该主要从专业教学、实习培训以及创新创业教育等几个方面入手,有针对性的开展工作,使学校在以上几方面的设置上做到有的放矢。

4 对策及建议

4.1 以培养就业能力为核心,构建科学合理的教学体系

医学是一门“救死扶伤”的专业,医生是一项“人命关天”的职业,医学类专业学生的专业技术和专业知识与其它专业相比,专业性和实践性更强,基于此,很多医疗单位在招聘时,首先看重的是应聘者的专业能力。

要想使医学生适应社会的要求、满足用人单位的要求,学校首先应该根据社会需求适时调整和优化专业结构,使专业设置、课程设置和学科布局能够适应社会的发展和岗位的需求,加强专业建设、突出专业特色。改进教学模式,改变以前填鸭式的课堂灌塞,采用案例教学法,充分整合附属医院的教学资源,聘请经验丰富的医生以其亲身经历,结合多样化的临床案例,为医学生讲解专业知识,使学生能够从课本出发,联系实际,通过理论分析,最终回到临床实践。

4.2 加强专业技能训练,完善临床见实习体系

临床专业技能是医学生最重要的就业资本,加强专业技能方面的训练本身就是加强学生就业能力的重要基础,学校应该在进行专业理论知识教学的同时,切实加强学生临床实践技能方面的培训,有条件的可以建立专门的临床技能实验室,锻炼学生动手操作的能力,使其在第一时间将课堂教学的理论知识应用到实践当中,充分感受到理论与实践之间的差别与联系。

临床见习实习是医学生学以致用的实施环节,是学生巩固临床技能成果的必经之地,是学生提升病患沟通能力的最佳场所。学校应该根据医学生所学专业的不同,合理安排好学生临床见习实习的时间。在对带教医生的选拔、聘用、考核等方面应严格要求,确保带教质量,从制度上保证临床实习工作的质量。

在医患沟通方面,学校可以在学生在校学习理论知识期间就进行,在教学中采用标准化病人的实践教学模式,让医学生在模拟情境中提升医患沟通能力。标准化病人又称模拟病人或病人指导者,是从事非医疗工作的健康人,经专职培训后,扮演病人、充当教学评估者和教学指导者的角色[4]。从而锻炼医学生的人际交往能力、沟通能力、应变能力和矛盾处理能力等。

4.3 加强就业、创业教育,促进学生职业发展

通过调查可以很清楚看出,在校大学生对就业形势缺乏认识,没有自己清晰的职业规划,创新能力不足,学校应该对这些问题有针对性地加强对学生的指导。建立一支高素质的就业指导教师队伍,使职业生涯规划、形势政策教育、就业指导、创业教育贯穿于医学生不同的学习阶段,通过系列教育使学生认识自身的能力优势和不足,帮助学生树立正确的求职观念,结合实际调整就业期望值,从而使他们对自己的就业和发展做出更切合实际的理性分析。

4.4 发挥学生的主体性,促进就业能力提升

唯物辩证法告诉我们,外因是变化的条件,内因是变化的依据,外因只有通过内因方能发挥作用,因而,提升医学生就业能力的关键在于发挥学生的主体性。首先,要培养医学生自主学习的能力。医学生是学习的主体,医学生就业能力的提升,最终还是要落实到作为主体的医学生身上。我们知道,医学生的就业能力总体上说是各种能力的集合,医学生就业能力的形成是一个以积极的态度、调动已有的知识经验、尝试解决各种问题、同化新知识的积极建构的过程,这个过程主要靠医学生自己去完成,因而,必须调动医学生学习的积极性和主动性,引导医学生自主安排学习计划,自主选择学习内容,为提升自身就业能力奠定基础。其次,鼓励学生勤于思考,勇于质疑。当今社会,医学的进步可以说是日新月异,医学生如果没有独立思考和勇于质疑的精神,则无法挑战最前沿的医学难题,无法掌握最新的医学知识,专业能力也将止步不前。因而,在日常的学习和见习实习中,教师应鼓励学生大胆发表自己的见解,不轻易苟同别人的意见。在教学中设置矛盾,在实践中留下问题,以启发学生的思维。再次,鼓励学生转变就业观念,树立正确的就业观。就业能力的提高有助于医学生树立正确的就业观,正确就业观的树立对医学生就业能力的提高也有极大的促进作用。当前医学生就业存在的一个问题就是不切实际、眼高手低、力图一步到位,因而,教育过程中需要鼓励医学生从自身条件出发,先就业、后择业,在实际工作中锻炼和提高自己。同时,端正就业观念,把为病人解除病痛作为工作的出发点和落脚点,努力夯实自己的专业知识和技能,为提高就业能力,顺利实现就业目标做好准备。

调查显示,当前医学生就业能力还有待进一步提高,医学教育模式仍有很多亟待改进的地方。为此,医学院校应不遗余力的加大教育的改革力度,创新医学人才培养模式,以提升医学生就业能力,培养更多更好的适应社会需要的医学类人才。

[1] 郭志文,宋俊虹.就业能力研究:回顾与发展[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2007,3(6):86-91.

[2] 王颖.基于高等教育影响的个人就业能力研究[D].大连:大连理工大学,2006.

[3] 郑晓明.“就业能力”论[J].中国青年政治学院学报,2002,21(3):91-92.

[4] Stillman PL,Regan MB,Philbin M,et al.Result of a survey on the use of standardized patients to teach and evaluate clinical skills[J].Acad Med,1990,65(5):288-292.