34个黑木耳菌株秋季栽培比较试验*

2013-06-01杜萍曹天旭徐文东李春闫含

杜萍曹天旭徐文东李春闫含

(黑龙江农业经济职业学院,牡丹江 157041)

34个黑木耳菌株秋季栽培比较试验*

杜 萍曹天旭 徐文东李 春 闫 含

(黑龙江农业经济职业学院,牡丹江 157041)

在黑龙江省黑木耳优良品种春季选育的基础上对10个野生黑木耳菌株和24个栽培菌株进行了秋季栽培比较试验。结果从10株野生菌株中筛选出2个较优菌株A15和A6;从24个栽培菌株中筛选出7个较优菌株M4,M14,M8,M15,M25,M3和M37。

野生菌株;品比;人工驯化;栽培性状;秋耳

黑木耳也称木耳、云耳、光木耳等[1, 2],是一种具有重要经济价值的食药用真菌。子实体含有丰富的蛋白质、粗纤维、碳水化合物及人体必需氨基酸,并具有极高的药用价值。其药用成分主要是多糖及多种对机体有益的微量元素[3],具有促进血液循环、清肺益气、补血活血、镇静止痛、降血压、降血糖、抑制肿瘤、抗血栓形成等多种药用功能[4, 5]。

黑龙江省黑木耳产业呈现出蓬勃发展的景象,然而也存在一些亟待解决的问题,其中菌种问题最为严重。主要表现在品种的差异性和稳定性不强;品种混乱,同名异物和同物异名现象严重;菌种温型、成熟期不清楚;老化、退化和劣质菌种仍在流通。从而造成木耳抗性差,品质劣,产量低,经济效益下降,给生产者带来很大困扰和经济上的损失,影响黑木耳产业的可持续发展[6]。

选育优良菌种是取得人工栽培稳产、高产的关键所在。本试验在黑龙江省黑木耳优良品种春季选育的基础上对10个野生黑木耳菌株和24个栽培菌株进行了秋季栽培比较试验,以期筛选出高产、稳产、抗逆性强、商品价值高的优良品种用于生产。

1 材料与方法

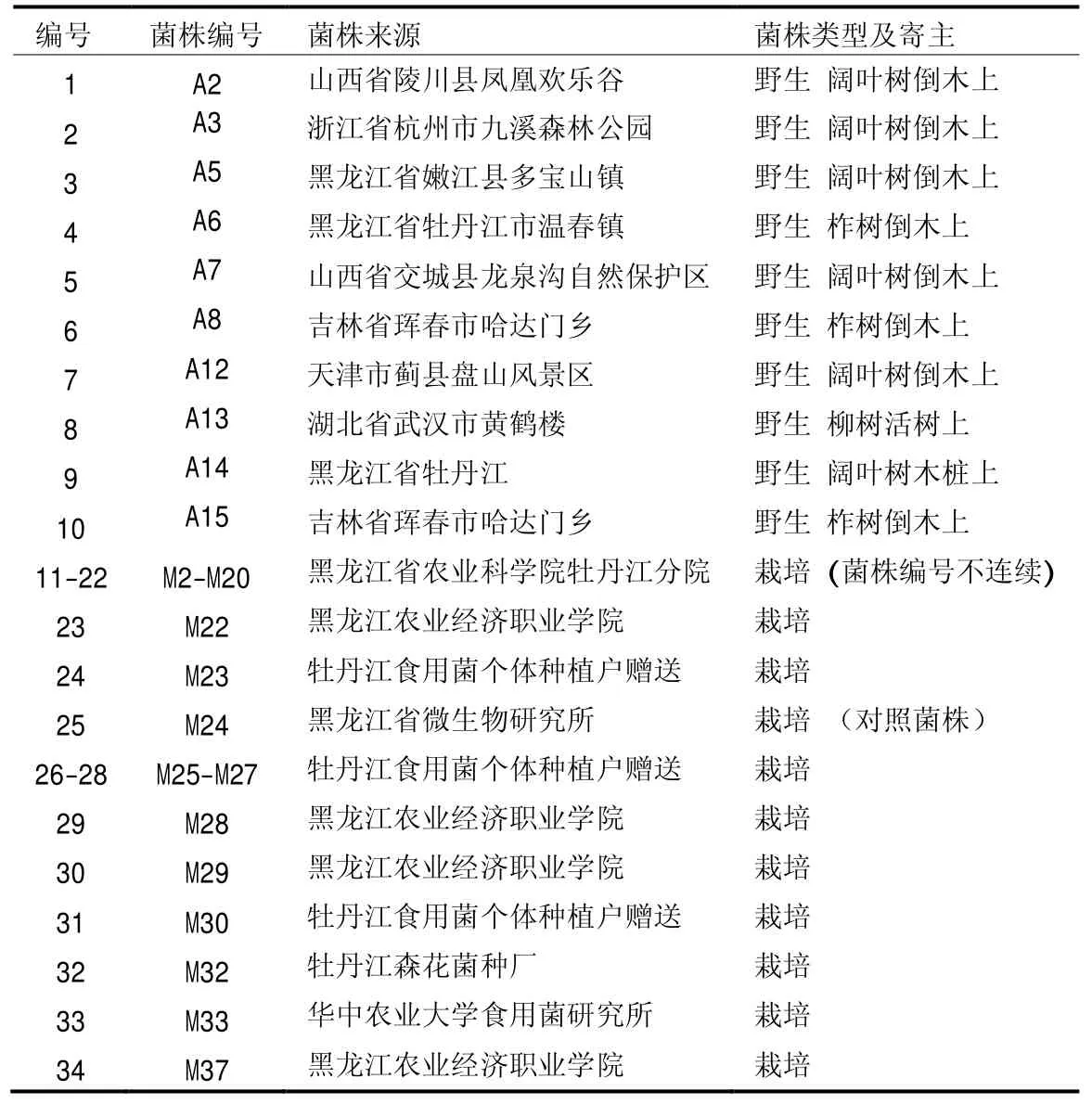

1.1 供试菌株 试验所用野生黑木耳标本由北京林业大学微生物研究所采集,经笔者分离纯化保存备用。依据春季栽培的初筛结果,选取10株栽培特性较好的野生菌株和24个栽培菌株再次进行栽培比较试验。各菌株来源见表1。

1.2 试验方法 (1)菌种分离。采用干耳组织分离方法。(2)母种制作。采用PDA斜面培养基,按常规方法制作,于25 ℃恒温培养10 d左右。(3)原种制作。采用麦粒培养基,于25 ℃下恒温培养25 d左右。(4)栽培种制作。培养基配方为:木屑83%,麦麸15%,石膏1%,黄豆粉0.5%,石灰0.5%。采用17×35(cm)聚乙烯袋,每袋装料重1.1 kg(60%含水量),常压灭菌8~10 h。

表1 试验选用的野生及栽培菌株情况

秋季栽培于2012年5月30日接种,每个菌株接60袋,于25 ℃左右培养室内培养。期间注意防杂,记录菌丝长势、污染率及菌丝满袋时间等。于2012年7月31日打孔,每个菌包打120个孔,打孔后放置室内4 d,待伤口愈合后于8 月3日进行摆床,分床时袋间距宜7~10 cm。催芽期记录现耳芽时间及整齐度。出耳期早晚浇水,前期少浇勤浇,一次浇10 min左右,当白天最高气温低于23 ℃时应于白天浇水,避免早晚温度过低时浇。出耳期记录耳片颜色、形状、有无耳脉等。耳片直径至3~4 cm时及时采收,晾晒并保存。记录采收的时间、耳片颜色、厚度(鲜耳)、鲜重、干重、干湿得率等,计算各菌株的总产量及单袋产量,耳片厚度及干湿得率。测试方法参照国标GB/T 6192-2008[7]。所有测试结果比照标准菌株(M24即黑29)进行判定,每个性状重复测试30次,根据测试结果进行分析。

2 结果与分析

2.1 农艺性状 34个黑木耳菌株中发菌较快的为M28,52 d满袋,其次为M20,53 d满袋,M10发菌较慢,需80 d,多数菌株在60 d左右发满菌袋(表2)。打孔后现耳芽时间秋季栽培比春季栽培早4 d,以M4、M8、M13、M14为快,于打孔后12 d开始现原基;A3和A13较慢,于打孔后40 d才开始出现耳芽。在形态上这两个菌株似属同一个种,且不像黑木耳,需做进一步的分子鉴定。

大多数菌株耳芽出得不齐,主要与菌株特性及栽培管理条件有关。秋耳形态与春耳差异较大(图1),多为单片,色深而厚,平均比春耳厚0.18 mm,耳脉少且浅。

养菌期间菌包杂菌污染以木霉、青霉居多,其中菌丝生长较弱且发菌速度慢的菌株有A8、M17、M10、M35,A7、M5、A12、M13也较差。耳片生长期以感染青苔为主,尤其是耳床积水过多的地方。其中A3、A5、A6、A13、M15、M8感染青苔较严重,而A15、M20、M26、M29、M32、M37等菌株则抗青苔能力较强。

2.2 产量 秋耳出耳期较短,一般是从9月3日开始至10月27日采收结束,绝大多数菌株出耳盛期在9月份,仅少数野生菌株如A3,A5,A7 等10月份的采收量高于9月。34个黑木耳菌株秋耳产量差异较大,平均每袋单产19.4 g,多数单产在15~20 g。10个野生菌株中单袋产量高于对照菌株(M24)的仅有2个,其中A6单产较高,其次为A15,若以总产量为衡量指标则A15>A6>M24;24个栽培菌株中单产高于对照菌株的有10个,即M4>M14>M8>M15>M25>M3> M28>M32>M29>M37>M24;若以总产量为指标,则有7个菌株高于对照,表现为M4>M14> M8>M15>M25>M3>M37>M24。M17产量最低,平均每袋只产9.5 g干耳,另有4个菌株A8、A12、M5、M22平均每袋产量低于12.5 g,应淘汰。

图1 A15春栽(左)与秋栽(右)子实体形态

3 结论与讨论

3.1 黑木耳的形态特征因受气候条件的影响,差异较大。春季栽培多为朵状或菊花状,耳根较大、多皱、耳脉清晰,耳片较薄;秋季栽培多为单片,耳根小,耳片无筋或少筋,耳片厚,颜色黑,耳形好。这可能与秋季黑木耳生长时气温低、昼夜温差大有关。

3.2 经过春秋两次栽培比较试验发现,春栽产量高的菌株秋栽产量并不高,如A5、M5、M22等;春栽时抗逆性强的菌株,秋栽时不一定表现抗逆性强,如M17、M20等;反之亦然。说明适合春季栽培的菌株不完全适宜秋季栽培。

表2 不同黑木耳菌株秋季栽培性状及产量

3.3 黑木耳秋季栽培技术尚不完善,主要表现为秋季东北无霜期短,温度下降快,出耳期短,栽培袋出耳不彻底,产量较低等[8]。因此,栽培时应选择出耳早、齐,生物学效率较高的早熟品种。现今黑木耳市场上的栽培品种多为晚熟,试验菌株M4、M14、M8均为早熟品种,初潮耳采收时间在8月中下旬,适宜秋季栽培。M4产量最高,每袋产干耳38 g,其次是M14为36.5 g,再次是M8为26 g。

3.4 试验共筛选出9个较优菌株,其中野生菌株2个,为A15和A6,栽培菌株7个,为M4、M14、M8、M15、M25、M3和M37。M27、M28、M32单产虽较高,但菌包污染率较高而致总体产量低,因此予以淘汰。A2、A5等秋栽产量虽较低,但春季栽培产量较高且是野生菌株,因此仍予以保留,进入下次决选。

[1] 戴玉成, 周丽伟, 杨祝良, 等. 中国食用菌名录[J]. 菌物学报, 2010, 29(1): 1-21.

[2] Reichard BM, Evaristo AA, Apolonia LL, et al. Four species of wild Auricularia in Central Luzon, Philippines as sources of cell lines for researchers and mushroom growers[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2005, 1: 279-300.

[3] Kim HW. Toxic components of Auricularia polytricha[J]. Archives of Pharmacal Research, 1993, 16(1): 36-42.

[4] Cheung PCK. The hypocholesterolemic effect of two edible mushrooms: Auricularia auricula (tree-ear) and Tremella fuciformis (white jelly-leaf) in hypercholesterolemic rats[J]. Nutrition Research, 1996, 16 (10): 1721-1725.

[5] Dai YC, Yang ZL, Cui BK. et al. Species diversity and utilization of medicinal mushrooms and fungi in China[J]. International Journal of Medicinal Mushrooms, 2009, 11(3): 287-302.

[6] 马云桥, 张介驰. 黑龙江省黑木耳菌种生产现状及发展对策[J]. 北方园艺, 2010 (14): 218-219.

[7] 李黎, 范秀芝, 肖扬, 等. 中国木耳栽培种质生物学特性及遗传多样性分析[J]. 菌物学报, 2010, 29(5): 644-652.

[8] 韩增华, 张介驰, 党阿丽, 等. 北方秋季不同模式栽培黑木耳的研究[J]. 中国食用菌, 2013, 32(2): 17-19.

牡丹江市科学技术计划项目(黑龙江省黑木耳优良品种选育研究,G2012n0015)。

杜萍(1982—),农学博士,研究方向:食药用菌栽培育种及遗传多样性研究。E-mail: duping7374@163.com。