政府激励、产权性质与企业创新——基于战略性新兴产业260家上市公司数据

2013-06-01肖兴志王伊攀

肖兴志,王伊攀,李 姝

(东北财经大学 产业组织与企业组织研究中心,辽宁 大连 116025)

一、引言与文献综述

发展战略性新兴产业以促进国家实现产业结构的升级和经济增长方式的转变,是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。其中,技术创新是战略性新兴产业发展的关键。2010年10月国务院下发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和2012年7月出台的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》都指出,创新是战略性新兴产业发展的主要驱动力。战略性新兴产业由于技术上的复杂性、不确定性、外溢性以及市场需求的拉动不足,其研发积极性不高,国家对于战略性新兴产业采取了一系列的激励措施,其中政府财政补贴对企业有直接影响。在政府补贴的过程中,有两个核心问题需要关注:政府对于补贴对象的选择偏好以及这种偏好是否理性。

关于政府补贴对象的选择偏好问题有诸多文献涉及。如安同良等认为国有企业获得了绝大部分政府R&D补贴[1]。邵敏和包群从获得补贴的概率和获得补贴程度两个层面入手,在控制影响补贴对象决定的其他因素后,认为地方政府补贴行为显著地向国有企业倾斜,而私营企业获得补贴概率和获得补贴程度为其中最低[2]。

判断偏好的理性与否取决于选择后的激励效果,关于政府补贴对企业技术创新影响的研究已有大量的文献,主要集中在补贴对企业创新投入所产生的效应上。白俊红认为政府R&D补贴的国有产权偏好并不利于其激励效应的发挥[3]。安同良等认为国有企业R&D成果远不及私营企业和外资企业。Folster讨论了不同合作形式下补贴对于合作和研发激励的影响,结果表明补贴能够增加结果共享式的合作,但是减少了研发激励,对于不是结果共享式的合作补贴不会增加合作,但增加了研发激励[4]。Klette等通过实证分析检验了研发补贴是否减少了市场失灵[5]。Lee和Cin运用韩国的数据分析政府分担风险的补贴对于合作研发的影响,认为不存在可靠的证据表明政府补贴具有挤出效应[6]。

然而,专门针对具体的产权性质这一补贴对象选择偏好因素及该偏好合理性的分析研究比较匮乏。本文可能在以下三个方面丰富了已有文献:首先,大多数的研究认为政府补贴的企业产权性质选择偏好是青睐于国有企业,然而笔者对于战略性新兴产业的实证研究表明,对于政府战略性新兴产业中民营企业的补贴相对程度更强。其次,从政府补贴的效果来看,对中央国有企业和地方国有企业两种可能的反应“导向效应”和“规模稀释效应”进行了检验,认为在战略性新兴产业中,中央国有企业的“规模稀释效应”占据了主导地位,而地方国有企业的“导向效应”比较显著。与此同时,战略性新兴产业中的民营企业对于政府补贴的反应较小。最后,战略性新兴产业的特殊性也决定了研究具有时代意义。与传统产业国有企业作为创新的主力军不同,战略性新兴产业国有企业与民营企业都在进行技术创新,民营企业在战略性新兴产业中赖以立足的根本在于技术创新,因此创新的积极性比较高,从2007—2011年间战略性新兴产业260家上市公司发明专利的数据可以看出,民营企业发明专利4 224件,略优于国有企业发明专利4 035件。

本文的政策含义是比较直观的。目前政府对于战略性新兴产业的补贴,民营企业得到了相对于其规模来说较高程度的补贴,而对地方国有企业的补贴对于促进研发的效果是比较显著的。换句话来说,仅从促进战略性新兴产业技术创新投入的目标上来说,目前政府对于战略性新兴产业的补贴偏好是非理性的,遵循促进民营企业发展的原则进行补贴可能并不符合现阶段培育战略性新兴产业发展的需要。①据《京华时报》报道,经济学家林毅夫认为“现在不少国有企业在国内、国际市场已具有竞争力,政府没有理由再给补贴”。林毅夫所言“补贴”可能是出于促进国际贸易的目的而言,本文研究的补贴主要是针对促进战略性新兴产业技术创新的目的而言的,从不同的目的出发得出不同的结论。关于政府对技术创新给予补贴的合理性的论述本文暂不涉及。这一结论对于战略性新兴产业有针对性地安排补贴政策,促进技术创新具有指导意义。

二、理论分析与研究假设

1.政府激励选择偏好与企业产权性质

研究政府激励选择偏好首先需要解决的是企业产权性质划分标准问题。刘芍佳等认为仅拥有上市公司中间所有者的资料并不足以了解这些企业真正实际的所有权与控制权,这就要求追溯企业的终极产权所有者,并应用终极产权论对中国上市公司的控股主体重新进行分类[7]。文芳根据上市公司控股股东及其实际控制人的情况,将样本分为七类:国有资产管理机构控股、中央直属国有企业控股、地方所属国有企业控股、私有产权控股、外资公司控股、金融机构控股以及高校控股[8]。笔者借鉴后者的分类方法,将国有资产管理机构控股与中央直属国有企业控股两者合并称为中央国有企业。另外,由于外资公司控股、金融机构控股以及高校控股的上市公司较少,因此,本文根据企业的最终控股股东的类型将企业的产权性质划分为中央国有企业、地方国有企业、民营企业、其他 (外资公司控股、金融机构控股以及高校控股)四种类型。这四种类型又可简化为国有企业 (中央国有企业和地方国有企业)和非国有企业 (民营企业及其他)两种类型。

关于政府激励对象选择的产权性质偏好研究没有系统的文献,不过有诸多文献有所涉及。除了前文提到的安同良等[1]、邵敏和包群[2],白俊红[3]按照国有产权比重的大小对1998—2007年中国大中型工业企业37个行业进行分类,认为政府R&D补贴金额在国有产权偏好因素的大、小两个不同类别间存在显著差异,国有产权比重较低行业政府R&D补贴所占的份额为22.1%—38.6%,而国有产权比重较高行业所占的份额为61.4%—77.9%,国有产权比重较高的行业获得了更多的政府R&D补贴。吴延兵认为国有企业虽然为数不多,但大多实力雄厚,研发能力强。政府的科研政策也向其倾斜,使其与非国有企业相比更易于获得政府的R&D补贴[9]。

从政府补贴实施的层面上来看,由于技术评价体系与信息披露机制都存在着一定缺陷,企业技术能力的信息并不透明,政府给予企业R&D补贴不仅仅面临着事后的道德风险,更为普遍地存在着企业在申请R&D补贴时的事前逆向选择问题[1]。而国有企业与政府之间关系密切,国有企业的运营受政府的直接干预,其高管的任命也受制于政府。相对于民营企业来说,政府更信赖国有企业。另外,地方政府补贴行为的国有企业偏向特征,主要与国有企业所承担的维持地方就业水平和其他经济社会职能相关。如果国有企业还承担着这样那样的政策性负担,政府就摆脱不了补贴、优惠企业的责任,预算软约束也就不可能消除[2]。学者普遍认为政府激励对象更偏好于国有企业。有关数据也佐证了这一观点,截至2013年4月9日,1 273家上市公司发布的2012年年报显示,政府补贴额最大的10家企业,仅有两家民营企业,8家国有控股企业获得的补贴额占总额的28.36%;获得补贴最少的10家上市公司中,有7家是民营企业,所获补贴额占总额的0.000146%[10]。

于是,我们提出如下假设1:

H1:在战略性新兴产业中,产权性质对企业获得政府补贴的程度影响不同,国有企业获得的政府补贴多于非国有企业。

2.企业产权性质与政府激励效果

目前关于R&D投入的研究主要集中于考察企业规模、市场力量等非制度因素的影响。对于处于经济转型期的中国而言,考察制度因素特别是产权结构对创新的影响应该是更有价值的研究课题[11]。

在关于企业产权性质的研究文献中,一般认为不同的产权性质具有不同的任务目标,从而对企业的业绩或价值产生不同的影响。国有企业任务目标是多重的,它们常为了完成政府的指令和政策服务,往往与企业获取利润最大化的商业目标相抵触[7-12]。同样,不同产权性质也会对企业的R&D决策产生不同影响。

不同产权性质的企业面临的激励和约束不同,国有企业产权的所有者缺位使得国有产权具有激励不足和预算软约束的特征。国有企业的控股权在各级政府和部门,产权主体的虚置可能引发道德风险,企业的经营者有可能会以出资者的利益为代价,利用所控制的资本谋取个人私利,而不愿进行风险高、投资大、持续时间长的技术创新活动,这些都可能导致给企业带来长远利益回报的R&D投资不足。白俊红认为国有产权比重越高,政府R&D补贴效果越差,政府R&D补贴的国有产权偏好并不利于其激励效应的发挥。而非国有股份的产权主体多为盈利性民营企业、集体企业或自然人,陈小悦和徐晓东的研究显示,第一大股东为非国家股股东的公司较国家控股的公司具有更高的价值和更强的盈利能力[12]。此外,根据高建的调查结果,企业R&D部门的设置,呈现出三资企业、股份制企业的比重高于全民和集体企业的特点[13]。

对不同产权性质的企业而言,政府补贴对企业研发投资强度有着不同的激励作用。首先,在国有企业与民营企业之间,由于国有企业面临着更多的政府干预,它们的利益并没有与其控股的上市公司密切相关,更多的利益来自其上级行政主管部门,政策导向作用明显;而民营企业的股东直接参与其控股公司的利益分成,相比之下,它们应更关注研发投资对企业利润的影响,而不是政府的政策导向。其次,在国有企业内部,中央直属国有企业与地方所属国有企业控股之间,地方所属国有企业因为“山高皇帝远”,远离权力中心,在法律和法规的有效执行方面会面临着较大的困难,所以,地方所属国有企业面临的监管程度会比较弱。因此,国家政策的导向作用对于地方国有企业来说较小。于是,我们提出假设2:

H2:在战略性新兴产业中,不同产权性质的企业政府补贴对R&D投入强度影响也不同,对上市企业研发投资强度的激励效应由强到弱的产权性质依次为中央国有企业、地方国有企业和民营企业。

三、战略性新兴产业补贴的特征:事实依据

1.政府激励选择偏好与企业产权性质

从表1可以看出三点特征:首先,不同产权性质企业获得补贴的程度不论是从绝对值上来看还是从相对值上来看均呈梯度差异。从绝对值上看,民营企业、地方国有企业、中央国有企业获得的补贴依次递增;从相对值上来看,中央企业获得的补贴明显低于地方国有企业及民营企业。其次,虽然从绝对值上看,国有企业获得的政府补贴高于民营企业,但是从相对值上来看,在2010年之前,民营企业获得的政府补贴均高于国有企业。①在2011年,民营企业获得补贴的绝对值变化不大,但是相对值下跌幅度较大。主要原因在于战略性新兴产业民营企业的资产总额的快速扩张,民营企业发展速度较快。这从数据上部分否定了假设1。最后,国有企业两种类型的补贴程度也存在显著的差异。从绝对值上来说,中央国有企业获得的补贴多于地方国有企业;但从相对值上来说,地方国有企业获得的补贴程度较高。

表1 不同产权性质企业获得政府补贴的比较

2.企业产权性质与研发投入

从表2可以看出不同产权性质企业研发投入的显著差异。从绝对值上看,民营企业、地方国有企业、中央国有企业获得的补贴依次递增;从相对值上来看,民营企业研发力度最大,中央企业位居其后,地方企业最小。需要注意的是,这里的研发投入是企业在多种因素下做出的决策,政府补贴对于研发激励的效果无法从表2中得出结论。比如说,民营企业研发投入比例高,有可能是研发补贴刺激的结果,也有可能是民营企业自身的特性所决定的,民营企业若要在战略性新兴产业中立足,即使政府不补贴也要进行创新。政府的研发补贴究竟有没有效果还需进一步地检验。

表2 不同产权性质企业研发投入的比较

四、样本、模型与变量设计

1.数据来源和样本选择

本文用到的政府补贴数据主要来源于巨潮资讯网提供的年度报告,包括年报非经常性损益情况中“计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”项目中披露的政府补助,通过手工收集获得。

本文其他数据来源于Wind资讯金融终端数据库,样本区间为2007—2011年,对部分财务数据依据公司年报中的数据进行了复核和补充。这些上市公司所属行业是根据平安证券行业分类的平安战略性新兴产业进行划分的。根据研究需要,本文选取了从2007—2011年这5年260家上市公司的财务数据样本,样本点1 300个。

2.模型设定

本文检验假设1所采用的计量模型如下:

又可将state变量分解为ZY和DF两个变量。本文检验假设2所采用的计量模型如下:

其中,i,t分别表示不同的企业和时间年份,αi、βi表示待估参数,λi是因不同的个体效应带来的偏误,μit、εit是纯随机扰动项。

3.变量定义

(1)企业创新 (INNOV)。研究企业创新行为的计量模型中,通常用两类方式来表示:创新投入和创新产出。创新产出通常用专利和商标数或者新产品的销售收入来计量,由于数据的可得性,本文采用创新投入来表示企业的创新活动。创新投入可由研发投资强度和研发水平值表示。本文采用企业研发支出水平。目前监管部门对于上市公司在定期报告中是否披露研发费用并没有强制性规定,上市公司的研发费用等信息属于自愿披露的内容。上市公司的研发费用信息主要是在年报附注中披露,大部分上市公司选择在“管理费用”科目下明确列示费用化的研发费用,在“无形资产”科目下的“开发支出”中明确列示资本化的研发费用。此外,还有部分上市公司并没有明确披露研发方面的投入情况。

(2)政府激励 (GOV)。在我国,政府对企业进行研发补贴是政府激励的主要手段,与政府R&D激励有关的两个会计科目是补贴收入和专项应付款,本文对两者的明细科目进行逐一整理,该变量的数据来自上市公司财务报表中利润表附注下的补贴收入科目。

(3)产权性质。对国有企业和非国有企业设置虚拟变量state,当为国有企业时,state取值为1。进一步细化国有企业的分类:中央国有企业和地方国有企业,分别用变量ZY和DF表示。

(4)除了上述主要变量外,加入描述企业特征的变量。白俊红[3]认为企业的知识存量 (K)越高越有利于政府R&D补贴效果的发挥,进而越有利于激励更多的企业R&D支出,根据其提供的处理方法计算出企业知识存量;从熊彼特提出大企业更有利创新的观点之后,企业规模 (SIZE)一直被视为影响创新的重要因素,企业规模与研发投入的相关性已得到大量文献证实[3-9],本文选取公司总资产;企业业绩 (ROA)是研发投资的重要影响因素,本文选取公司资产收益率;市场需求 (MI)对于创新的影响有两方面效应:一方面是“激励效应”,即需求在创新被引入时可以增加企业利润,另一方面是“不确定效应”,即需求可以通过市场传递有用的信息减少不确定性来拉动创新,由于新产品的需求不易测得,本文采用现有产品的需求状况来从侧面反映新产品的需求,在短期需求总体变化不大的情况下,现有产品与新产品的需求状况负相关。本文现有产品的需求使用“企业主营业务收入”;众所周知,企业的创新活动主要由两种力量驱动:市场需求驱动与竞争压力驱动。一系列研究表明,产品市场竞争程度会影响公司的研发投入行为。我们采用文献中普遍使用的赫芬达尔指数衡量市场竞争强度 (HHI)。该指数等于行业内所有企业市场份额的平方和,在行业内公司数量一定的情况下,HHI越小,表明该行业内相同规模的企业就越多,行业内部的竞争就越激烈;企业结构(OC5),股权集中度越高,控股股东对企业的控制能力越强,本文采用的OC5为前5大股东持股比例之和。

(5)控制变量。学者们在研究中还发现其他一些因素也与公司研发投资决策密切相关,这些因素包括:行业变量 (INDUSTRY),控制行业因素的影响,行业按七大战略性新兴产业的分类标准,共有6个行业虚拟变量;年度变量 (YEAR),由于本文采用2007—2011年的研发数据,因此引入7个年度虚拟变量来控制不同年份宏观经济环境对公司研发投资的影响。

五、实证结果与分析

1.政府激励对象选择的产权性质偏好

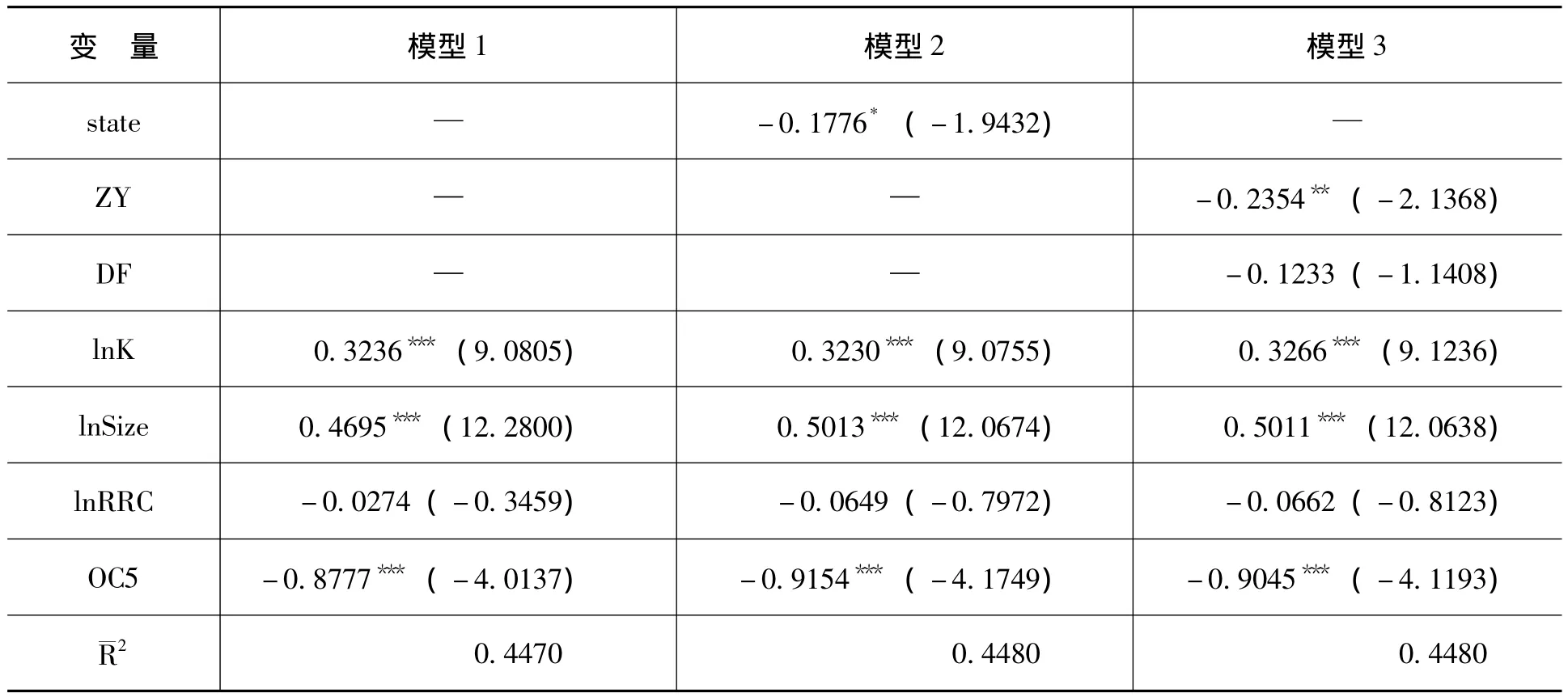

表3报告了以政府补贴作为被解释变量的OLS回归结果。模型1是未纳入产权性质变量的回归结果,由模型1可知,企业的知识存量lnK、企业规模lnSize的回归系数显著为正,这说明企业的知识存量越大、规模越大获得的政府补贴越多。企业业绩lnRRC、企业的股权集中度OC5与政府补贴显著负相关,这说明业绩差、股权不集中的企业获得了更多的补贴。造成这种“保护弱者”的情况可能源于两个方面:一是地方政府本身的选择行为,例如与经济效率最大化相比,政府官员可能对政治目标最大化更感兴趣,从而为了稳定就业,地方政府可能会倾向于“保护弱者”;二是企业的逆向选择行为,即由于政府与企业间的信息不对称,政府给予企业的补贴可能存在着企业在申请补贴时的事前逆向选择问题[3]。模型2是纳入产权性质变量state的回归结果,state系数显著为负,表明了战略性新兴产业中国有上市公司相对于民营上市公司而言,不能获得更多的政府补贴。模型3是将模型2中的state变量进一步细化,得出结论:在战略性新兴产业中,与民营企业相比,中央国有企业属性不利于企业获得补贴;而地方国有企业与民营企业的政府补贴没有显著差异。这表明对于战略性新兴产业而言,政府激励对象选择的产权性质偏好,与政府补贴更青睐于国有企业的传统观点不同,即拒绝了假设1。战略性新兴产业中民营企业获得了更多的补贴。造成这种现象的原因可能有两个:一是由于战略性新兴产业中民营企业和国有企业都在进行技术创新,民营企业若要在战略性新兴产业中立足更需要有先进的技术,因此得到了较高的补贴;二是由于样本的选择问题造成的,一般来说,上市公司相对于未上市的公司应该更具有实力,属于比较优秀的企业,尽管属于民营企业但是具有较强的创新能力。

表3 产权性质与政府补贴的回归结果

2.政府补贴对于不同产权性质的企业创新激励效果

表4显示了以企业创新投入作为被解释变量的面板回归结果,主要用来分析对于不同产权性质的企业而言,政府补贴是否促进了企业研发投入。通过对回归系数的比较分析,得出三点结论。

表4 关于企业创新投入的回归结果

第一,在模型1中,政府激励对于企业创新投入的贡献十分显著,这说明从产业整体发展看,政府给予战略性新兴产业的补贴对于促进企业的研发是有效的。但是对比模型2与模型5发现,政府激励的这种贡献在国有企业中表现的更大,也就是说在政府激励对于国有企业的两种效应中,政府激励的导向效应影响较大。然而,进一步地将国有企业分为中央国有企业和地方国有企业,我们发现地方国有企业对政府激励的导向作用明显,而中央国有企业不显著。这与我们的预想并不一致:通常认为中央国有企业应该对政府导向反应更灵敏,这也否定了假设2。一种可能的解释是,中央国有企业的需求规模通常较大,政府激励程度对其影响不大,即企业的需求规模稀释了政府补贴的作用。企业规模指标对于这种解释给予了支持:在模型1中,公司规模对于研发投入影响显著,在其余模型中,仅模型3显著,表明中央企业的规模影响到了企业研发投入,并且从经济意义上来看,公司总资产每扩大1%,企业的研发投入增加56%,中央国有企业的规模优势在决定企业的研发投入中起着重要的作用。

第二,除了模型4,不论选取的样本如何,主营业务收入都具有明显的负效应,表明现有产品需求越大企业越不愿意创新,从而证实:新产品市场需求越大,企业的创新活动越积极。同时,在模型1—模型5中,不论选取的样本如何,赫芬达尔指数都不显著,这表明:对于战略性新兴产业而言,不论企业的性质如何,竞争对于企业创新活动影响不显著。由现有产品市场需求扩大1%则企业的研发投入减少约为50%,我们可以进一步得出结论,战略性新兴产业的技术创新主要是由需求驱动,而不是由企业的竞争压力驱动。

第三,根据模型5,我们可以看出民营企业进行技术创新活动主要受到市场需求的影响,而政府激励对其创新活动影响较小。这表明战略性新兴产业中民营企业对于技术创新相对来说较为谨慎,不会将政策导向作为技术创新活动的主要决策依据。唐要家认为民营企业往往规模较小,更多地使用廉价劳动力,灵活性很高,在需求波动大的产业中更具有优势[15]。由于民营企业相对于国有企而言,最重要的差异在于创新内在激励机制不一样,民营企业的高技术创新决定其生死,而国有企业其内部的管理体制和短期化的考核使得国有企业缺乏有力的创新激励机制。

六、研究结论与建议

本文利用中国战略性新兴产业260家上市公司2007—2011年的面板数据,对政府激励、公司控股股东类型与企业创新之间的相关性进行了实证检验,主要探讨了两个核心问题:政府选择补贴对象的产权性质偏好以及这种偏好是否理性。笔者认为,目前政府对于战略性新兴产业的补贴,民营企业得到了相对于其规模来说较高程度的补贴,而对地方国有企业的补贴促进研发的效果是比较显著。换句话来说,仅从促进战略性新兴产业的技术创新投入的目标上来说,政府目前对于战略性新兴产业的补贴偏好是非理性的,遵循促进民营企业发展的原则进行补贴并不符合现阶段培育战略性新兴产业发展的需要。这一结论对于战略性新兴产业有针对性地安排补贴政策,提升补贴效果,促进战略性新兴产业的技术创新具有指导意义。

首先,政府对于战略性新兴产业的补贴对象选择偏好,虽然从绝对值上来看,对国有企业的补贴更多,但对于民营企业的相对补贴程度更高。这与政府补贴青睐国有企业的传统观点不同。造成这种现象的原因:一方面是由于战略性新兴产业中民营企业和国有企业都在进行技术创新,民营企业若要在战略性新兴产业中立足更需要有先进的技术,因此得到了较高的补贴;另一方面是由于样本的选择问题造成的,一般来说,上市公司相对于未上市的公司应该更具有实力,尽管属于民营企业但是具有较强的创新能力。

其次,政府激励对于企业创新投入的贡献十分显著,政府对于战略性新兴产业培育的导向作用显著,尤其是对地方国有企业来说。在国有企业和民营企业之间,国有企业对于政府激励的反应更为灵敏。在政府激励的两种效应中,政府激励的“导向作用”大于“规模稀释效应”。对中央国有企业和地方国有企业来说,地方国有企业对政府激励反应更灵敏,我们给出一种可能的解释是因为中央国有企业的规模优势大大地消减了补贴的作用。这对于政府决策的启示是,政府激励对于战略性新兴产业的培育和发展是非常有必要的,并且政府在促进战略性新兴产业发展的激励措施中应该充分考虑企业规模优势对于补贴反应灵敏性的影响。

再次,民营企业进行技术创新活动主要受市场需求的影响,而政府激励对其创新活动影响不大。这表明战略性新兴产业中民营企业对于技术创新相对来说较为谨慎,不会将政策导向作为技术创新活动的主要决策依据,这是由于民营企业的高技术创新决定其生死,而国有企业其内部的管理体制和短期化的考核使得国有企业缺乏有力的创新激励机制。政府在培育战略性新兴产业的发展中主要依靠的是国有企业,但是由于民营企业的灵活性及其创新的活跃性,如何进一步发挥民营企业的作用在战略性新兴产业发展当中极为关键。

最后,战略性新兴产业技术创新主要是由需求驱动,而不是由企业的竞争压力驱动。这也符合战略性新兴产业发展初始阶段的特征:企业数目较少,企业间的竞争压力较小,市场有效需求不足。这对于政府决策的启示是,政府应通过重大示范工程项目、终端市场带动上游需求、消费者补贴和采购方增值税抵扣方式与手段着力拓展战略性新兴产品的市场需求,推动战略性新兴产业核心领域发展。

[1]安同良,周绍东,皮建才.R&D补贴对中国企业自主创新的激励效应[J].经济研究,2009,(9):87-98.

[2]邵敏,包群.地方政府补贴企业行为分析:扶持强者还是保护弱者?[J].世界经济文汇,2011,(1):56-72.

[3]白俊红.中国的政府R&D资助有效吗?——来自大中型工业企业的经验证据[J].经济学(季刊),2011,(10):1375-1400.

[4]Folster,S.Do Subsidies to Cooperative R&D Actually Stimulate R&D Investment and Cooperation?[J].Research Policy,1995,24(3):403-417.

[5]Klette,T.J.,Men,J.,Griliches,Z.Do Subsidies to Commercial R&D Reduce Market Failures?Microeconometric Evaluation Studies[J].Research Policy,2000,29(4):471-495.

[6]Lee,E.Y.,Cin,B.C.The Effect of Risk-Sharing Government Subsidy on Corporate R&D Investment:Empirical Evidence from Korea[J].Technological Forecasting and Social Change,2010,77(6):881-890.

[7]刘芍佳,孙霈,刘乃全.终极产权论、股权结构及公司绩效[J].经济研究,2003,(4):51-63.

[8]文芳.股权集中度、股权制衡与公司R&D投资——来自中国上市公司的经验证据[J].南方经济,2008,(4):41-52.

[9]吴延兵.市场结构、产权结构与R&D——中国制造业的实证分析[J].统计研究,2007,(5):67-75.

[10]孙卉.A股十大“补贴王”:国企占了8席[N].金陵晚报,2013-04-13.

[11]吴延兵.中国工业R&D投入的影响因素[J].产业经济研究,2009,(6):13-21.

[12]陈小悦,徐晓东.股权结构、企业绩效与投资者利益保护[J].经济研究,2001,(11):3-11.

[13]解维敏,唐清泉,陆姗姗.政府R&D资助、企业R&D支出与自主创新——来自中国上市公司的经验证据[J].金融研究,2009,(6):86-99.

[14]邵敏,包群.政府补贴与企业生产率——基于我国工业企业的经验分析[J].中国工业经济,2012,(7):70-82.

[15]唐要家.竞争、所有权与中国工业市场绩效[M].北京:中国社会科学出版社,2005.80.