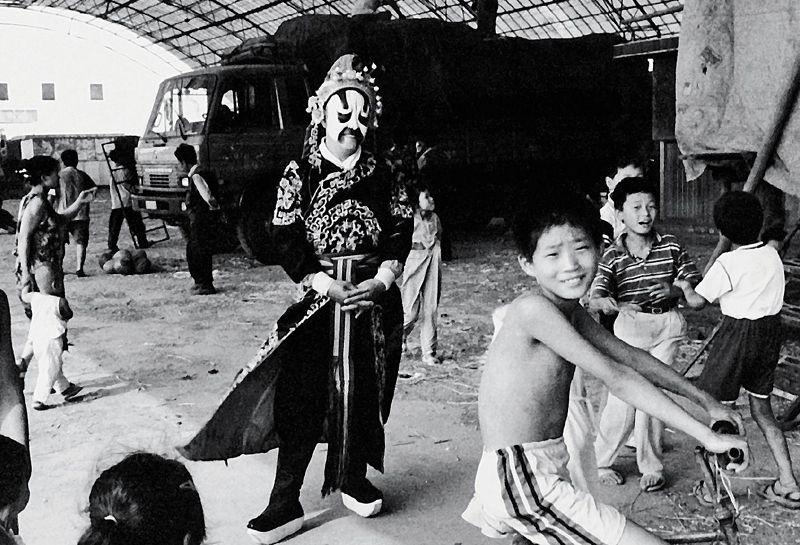

草莽艺人:民间戏剧的最后一瞥

2013-05-14陈涛

陈涛

“如果现在有一个人,再沿着我那条路去走,可能都找不到这些东西了。”田川对《中国新闻周刊》说,“当时我看到它(他)们,我就知道我在拍垂死的它(他)们,这些剧种,还有那些人。”

田川写了一本名为《草莽艺人》的书,他记叙和拍摄了中国北方数省的民间戏剧以及这些艺人台前幕后的真实生活。但他写下的显然不是戏剧史,而更像一本细致的观察笔记。

地方戏消失的最后瞬间

2001年夏天的一个晚上,田川在长春跟着二人转演员刘万春夫妇跑了三个场子,剧场、洗浴中心和夜总会。

在剧场的舞台上,刘万春夫妇说了一个笑话,唱了个二人转“小帽儿”,又表演了一段绕口令,但下面的观众显然不够满意。于是刘万春的媳妇在台上狠扇刘的耳光,台下立刻爆发出喝彩声。

结束剧场的演出,休息了20分钟后,刘万春夫妇赶往一家洗浴中心,这里的演出增加了很多荤笑话,扇耳光的表演依然能够引起台下观众的狂笑。夜总会那场,观众甚至直接将一个塑料瓶子扔上了台,“用这个打!”观众在台下叫嚷。刘万春的媳妇就“嘭”的一声把瓶子砸碎在丈夫的头上。台下掌声、笑声一片。

演出结束以后,田川陪他们回家。电梯里,刘万春的媳妇为丈夫掸去了头发里的塑料瓶渣子,摸着他的脸问“还疼不疼?”那一晚,刘万春的脸都是肿的。田川忍不住问了一句,“不能不扇嘴巴么?”但二人无话。对民间艺人来说,作践自己让观众取乐是常态,不值得大惊小怪。他们必须依靠这种残酷的表演维持生计,一天晚上能挣几十块钱。

像二人转这样的地方剧种的故事,田川在《草莽艺人》中如实记录了11个。包括瞽书、皮影、线偶、梆子每一个故事都是他的亲历与目击。他循着线索,从北京去往各地,在转乘各种闷热腥臭的交通工具之后都会遇到一些几乎被世界遗忘的民间艺人。他们在自己弦鼓之声里苟延残喘,挣得一点点尊严或者保留一个可怜的饭碗。

对于田川的到来,有时,艺人们不以为然,有时也表现得十分热情。“他们放下尊严求着你去给他们多拍一张照片,让人感觉很怜悯。”田川对《中国新闻周刊》说,“他们认为拍照能给他们做宣传,是他们摆脱这种生活的机会。我心里面很酸。”但田川心里面清楚,这些艺人注定生于草莽,死于草莽。世界早已变得五光十色,没有人再需要声嘶力竭的秦腔和摇头晃脑的皮影。

《草莽艺人》中的故事,几乎是记录了这些地方戏剧消失的最后一瞬。

戏剧背后的中国现实

2001年春节前,田川找到了一位山西平遥的瞽书大师裴芙春。这个会说100多个段子、精通众多乐器的艺人在圈内被无比敬重,但在现实中却又无比落魄。他住所里所有的家具,只是一把椅子、一张桌子、一张床。

瞽书的说书人都是盲人,他们的生计来自于村里人婚丧嫁娶时邀请艺人演出,这被称为“排功”。这些艺人的祖辈曾有着衣食无忧的日子,但民国开始的战乱让盲艺人们颠沛流离。1949年之后,盲艺人被要求加入“组织”,编制归文化馆。1980年代之后,这样的组织早已名存实亡。1998年,组织不管又没人邀请“排功”的盲艺人开始抗议,于是政府下文由各大队负责盲艺人的生活,管理单位由文化宣传部门转归残联。下乡演出时开始有人滥竽充数,卖艺变成了要饭,愈发没有尊严。

在找到裴芙春几天之后,田川邀请了5位艺人一起进行了一场演出,他来付钱。盲艺人们坚持不要新钞,手感告诉他们旧票子更容易辨别真伪。这个细节让人心酸。演出之前,为首的一个盲艺人直接拉开架势问田川听说书的“目的”是什么,仿佛大老远跑来听说书,绝非心智正常者所为。而这是很多乡镇文化部门同样关心的问题,田川所到之处,那些下午三点上班、五点下班,工作基本是盖章和打麻将的文化部门工作者也都会问他的“目的”。在大多数人心里,这些濒死的民间戏剧,不会再有人因为个人兴趣而来。

“我写的这些,也代表了我的个人趣味和北方的文化传统,我对他们背后的历史有强烈的感觉。北方的这种保守、厚重、豪迈,以及愚蠢。在他们身上,我也看到了我自己,我身上这些特质都有。”田川对《中国新闻周刊》说。

严格归类的话,《草莽艺人》是一部非虚构作品,叙述模式和语言风格很像那本著名的《寻路中国》,只不过它的题材只针对中国地方戏剧。这本书的出挑之处在于,田川并没有对行将消失的剧种抱以遗老的酸腐心态,而是平静地面对它们注定消失的现实。他把更多的笔触和精力用来描写民间艺人们的生存境况和戏剧之外更复杂的现实世界,比如飘满香烟烟雾的文化主管单位、勾心斗角的文艺团体演员,其实这些地方戏只是个切片,田川通过它们的消失描述出了凝固僵死的小城生态和那里溃散的精神世界。

戏剧的消失与民间的衰败

2000年,北京人田川从日本留学回国,一年多的时间基本处于失业状态。“刚回来的时候有个工作,整天坐到那里喝咖啡,炒汇。就是混日子,跟我出国前一样,我没法忍受,我就离开了。”于是这个在日本学习纪录片的年轻人开始拿起相机走出北京。

去年春节,田川又去了一趟平遥。但当年采访过的瞽书盲艺人都已不知所踪。田川明白,这几乎是注定的结局。“这是一个很复杂的原因,日本或者韩国,其实他们也有很多东西消失了,但他们保留得相对较好。”田川说,“很重要的原因,因为他们没有‘文化体制这个词。文化是民间自由创造的,不需要体制。”这是一个更深入的判断,体制的改变不但让文化生态变化,也同样改变了社会生态。

而文化与体制结合的表现就是,所到之处,田川都知道当地会有文化局、文化馆等“单位”。比如,他到陕西华阴寻找皮影戏,先找到当地文化局,睡眼朦胧的负责人三点钟才到办公室,看着田川反问,“皮影!什么皮影?”

接下来的两个小时,田川坐在几乎脱皮的沙发上等待一个还知道皮影的人,就像“等待戈多”。在天黑之前,“戈多”终于出现。“戈多”提出,见艺人可以,但要通过自己给每个艺人100元钱犒劳。最终,这些钱的去向颇为可疑,至少没有当面发放给皮影艺人。“后来我发现这些折磨更有意思,已经成为中国的现实。”田川对《中国新闻周刊》说。

“寻找”本身已经成为该书的一部分,田川也总把自己拜访艺人时的过程与见闻写入书中,比如兜圈子骗路费的三轮车师傅,以及难以下脚的厕所等,有时对这些事物的描写篇幅远大于戏剧本身。

“厕所为什么没有人治理,即使有政府的相关部门,但是农村已经丧失了自治系统。”田川认为,这其实也与传统文化相关。民国或之前,乡绅和宗族会维系着整个乡村社会的治理,但之后这些传统消失了,所以那些民间戏剧的消失只是众多改变中的一个表象和载体。

“农村本身就像历史的垃圾场,如果细心收集,能从这里找到很多残片。”田川不喜欢谈大的、空的东西,他只用笔调和相机记录下了艺人的面孔、装束、动作,以及所到之处的凋敝景象。

从民间剧种的垂死到艺人们艰难的生存,以及农村的日益凋敝,田川也无法给出答案,他只是记录,并和所有人一样,在这个文化现场中生活下去。