不教往事惹思量

2013-05-14余琛

余琛

出生显赫家族

赵朴初出生在一个四代翰林、名人辈出的家族。他的祖先是赵氏始祖伯英公,元朝时迁入今天的太湖县北中镇宝坪村,世代耕读传家。赵朴初的太高祖赵文楷是嘉庆元年(1796)的状元,曾作为钦差大臣被派往中国附属国琉球(今天的日本冲绳)为新国王行册封礼。

赵文楷开创了家族勤奋、清廉、正直的门风,影响其后代,造就了家族后三代翰林及许多优秀人才。赵朴初在这样的环境下耳濡目染,从小认字读书,6岁读私塾,受到了很好的启蒙教育。赵家重文章、重道德,还出了教育家赵纶士、红色卧底赵荣声、著名京剧表演艺术家赵荣琛等人才。

赵家还与豪门联姻。与赵家联姻最多的是李鸿章家族,第二代翰林赵畇之女赵继莲就嫁于李鸿章,两家之后又开了7门亲。

投身佛教事业

赵朴初投身佛教,与幼年受母亲的影响有关。母亲陈仲瑄是个有极高文学修养的女性,也是个佛教徒,家中设有佛堂。

赵朴初14岁前都住在乡里,是外婆家关大姨的一句话改变了他的人生轨迹。关大姨来太湖看赵朴初的母亲时,看到聪明伶俐的赵朴初,就对她说:“三代住乡子孙愚。”建议将赵朴初送到上海读书。母亲听从了这个建议,将赵朴初送到上海读书。1922年,他考入苏州的东吴大学附中,读大学时不幸染上肺结核,只得早早结束学校生活,回到上海养病。关大姨的弟弟关炯之是上海著名爱国人士,20岁就中举人,在上海公共租界当法官,赵朴初叫他关表舅。

1926年,关炯之投身佛教事业,发起成立上海佛教居士林,率全家迁居觉园。“觉园成了赵朴初的‘佛教大学,在那里,谈笑有高僧,往来皆大德,耳濡目染和尚居士们讲经说法,阅读大量佛经,身体多病、心情不好的赵朴初找到了解脱的方法,而且皈依了佛教。”

抗战救亡生活

赵朴初投身佛教时,抗日战争开始了,民族危机深重。

1937年8月,赵朴初与朋友吴大琨商量着利用宗教由头,将上海等沦陷区的难民护送到战区后方进行安置。他们手执红十字小旗,引着难民逃亡,转移到宁波同乡会大楼、金城大剧院等处,帮助成千上万的灾民脱离险境。

1938年,中共上海地下党确定重点在难民中发展新四军,找赵朴初商量。当时,有一位佛教人士租英国船运货物到温州。赵朴初想用这种方式将难民运到新四军驻地。但是,大规模组织难民出去,会引起日本人的怀疑,赵朴初以难民中的壮丁若运回郊区就等于帮国民党抗日为由,向伪政权建议将壮丁送到江浙一带垦荒,让他们生产自救,这个想法得到了租界的支持,还获得了国际红十字会的物质赞助。

佛教助推外交

新中国成立后,赵朴初一边主持恢复全国重点佛教寺庙,包括合肥的明教寺、九华山的寺庙,一边用佛教帮助中国进行外交,与东南亚的佛教国家交好。

由于日本的侵略,中日关系进入冰点,两国不再往来。但周总理认为,中日关系不改善,将影响亚洲和平,请赵朴初用佛教关系先搞民间外交。

1952年,由郭沫若和宋庆龄发起的亚洲和太平洋区域和平会议在北京召开,有两个日本教授从欧洲绕道来开这个会,赵朴初拜托他们,将一个佛像带回送给日本佛教界,主动向日本伸出橄榄枝。

为此,日本佛教界专门召开座谈会,给中国佛教协会发来致谢信:“回想我们日本佛教徒在太平洋战争中没有勇敢地站出来,依照佛教和平的精神来阻挠这场战争,给中国人民带来深重的灾难,我们表示忏悔。”

随后,日本佛教人士组织了送中国劳工遗骨回国的义举,又发起不战之誓的签名活动,为中日关系的改良打下了民间基础。

悲痛母亲之死

赵朴初一生中有一个巨大的伤痛,母亲是个讳莫如深的话题。

1947年,刘邓大军进入大别山后,开始土改,赵朴初家有不少田地,被划为地主。赵朴初的母亲被抓了起来。这年腊月的一天,他母亲被推下一个高坝,被人用石头砸死。

1951年,赵朴初派弟媳到寺前河,将母亲遗骨取出,在海会寺火化,供奉于大士阁。但“文革”中,红卫兵冲击迎江寺,使他母亲的骨灰最终丢失。1990年,他回到阔别64年的家乡太湖县,老家已被花凉亭水库所淹,什么也看不到。他问侄女赵锡女有何感受,赵锡女直话直说:“找不到一点当年的痕迹。”赵朴初叹了一口气:“孩子,什么事情都要向前看。”

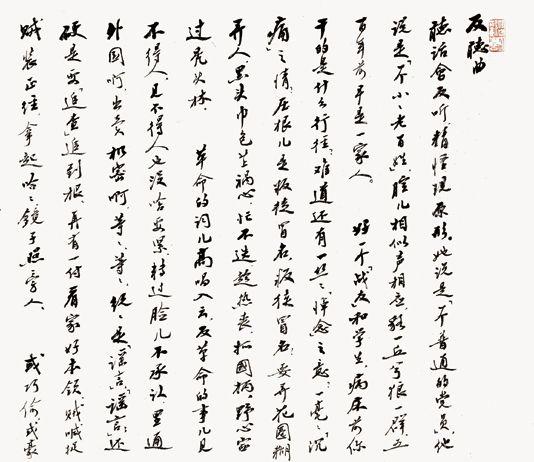

临别故乡时,赵朴初写下一词:“不教往事惹思量。任故宅水深千尺,抑有何伤?问还余几多光热,报我乡邦?”