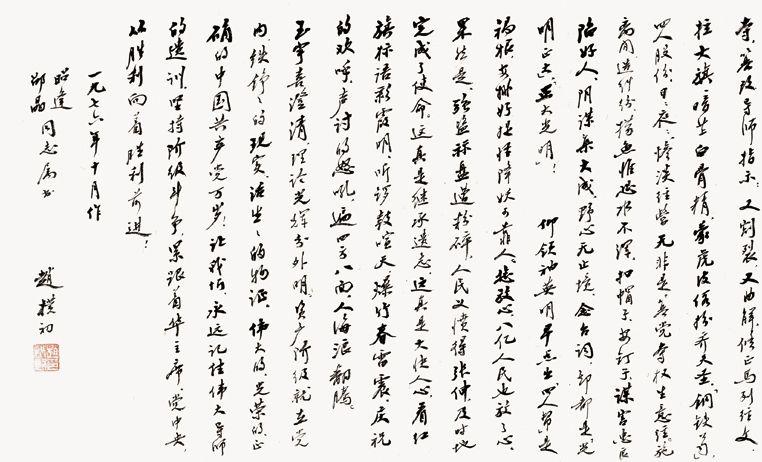

赵朴初与友人

2013-05-14朱洪

朱洪

宽心谣

文/赵朴初

日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;

遇事不钻牛角尖,身也舒坦,心也舒坦;

每月领取养老钱,多也喜欢,少也喜欢;

少荤多素日三餐,粗也香甜,细也香甜;

新旧衣服不挑拣,好也御寒,赖也御寒;

常与知己聊聊天,古也谈谈,今也谈谈;

内孙外孙同样看,儿也心欢,女也心欢;

全家老少互慰勉,贫也相安,富也相安;

早晚操劳勤锻炼,忙也乐观,闲也乐观;

心宽体健养天年,不是神仙,胜似神仙。

古人说:“君子之交淡如水。”就是说人与人之间交朋友是心与心的交流,友情如同一种与天地共存的默契,淡、绵、韧。赵朴初就有这样几段友情,这个时候我们看到的是一个更接近普通人的大师,生活化的大师。

与沈尹默诗词唱和

沈尹默是《新青年》杂志6位编辑之一,是中国新诗体裁的倡导者,书法、诗词皆善。1965年7月,沈尹默曾送给赵朴初一本他写的《二王书法管窥》和自己的书法作品。沈尹默的书序中有这样的话:“顷得京中友人书,说及马路新闻,《兰亭》自论战起后,发生许多不正当的地域人事意见,分歧揣测,仍用前韵,赋此以辟之。”“《兰亭》自论战起后”,指这年沈尹默和郭沫若争论王羲之《兰亭序》真伪问题。郭沫若等人主张王羲之《兰亭序》系“伪托”,沈尹默等主张“非伪”。因为康生插手,问题复杂了。沈尹默知道赵朴初不会趋炎附势,所以继续和他诗词唱和。

接沈尹默书后,赵朴初细读,发现虽仅仅是论王羲之和王献之的书法,却积累了沈尹默平生关于书法的心得。沈尹默认为,运腕中有辩证法,凝神憋气,其实也是养生之道。这与赵朴初一贯写书法的心得好一致。在《次韵七律复寄》一诗中,赵朴初吟道:

好凭一勺味汪洋,剖析精微论二王。

运腕不违辩证法,凝神自是养生方。

功深化境人书老,花盛东风日月长。

一卷感公相授意,岂止墨海作津梁。

赵朴初知道沈尹默此时有来自康生的压力,但他仍赞扬沈尹默的书法及其论作,还充分肯定了沈尹默的人格,给了逆境中的沈尹默极大的温暖。

赵朴初一向尊敬长者,既写了受书答谢诗,又写《菩萨蛮》答谢沈尹默赠墨宝之情。沈尹默平常事多,仍然用草书写毛诗。在其书法论作中,毫无保留地将其半个世纪的研究经验传之于世。但赵朴初知道,对于一般人来说,仅掌握书法的要诀还不够,最重要的是平常多练习,才能有悟性。其词云:“先生事理能无碍,力扛九鼎饶姿态。章草写毛诗,横天笔一支。骊珠辛苦得,不惜倾腔说。行止本同时,凡禽未许知。”“不惜倾腔说”指沈尹默不保守,“凡禽未许知”指一般不用功的人未必能解其意。

1972年春节期间,赵朴初收到上海的老朋友张重威的信,信里还附有沈尹默赠送给他的六言诗墨迹。见了遗墨,赵朴初的心情沉重起来。大约在1966年,沈尹默得了肠癌住进华东医院。医生只说是肠梗塞,并在春节为他做了手术。但老人终于没有熬过这一关,遗憾地去世了。放下张重威的信件,赵朴初走进小院,回忆和沈尹默的往来,满怀感情吟了和《沈尹默六言诗韵二首》:

妙趣天真烂漫,笔歌墨舞当时。陈迹又成陈迹,须眉别梦依稀。

沧海三成绿圃,神州始展蓝图。拭目一新北大,寻声无复南无。

“寻声无复南无”,是指沈尹默的声音已经听不到了,大地空阔,剩下的只是赵朴初对老人的敬意了。

与林散之由墨结缘

1972年初冬,书画家田原为《人民中国》杂志创作1973年插页版画12幅。当时正是“文革”后期,中国书法界处于萧条状态。日本书法界甚至认为,中国书法已无指望,振兴书法之责,应落在日本人的肩上。对此,田原和编辑韩瀚等努力组织了一批当代中国书法家的作品,想展示一下中国书坛的实力,为国人争光。

这天,韩瀚收到南京亚明寄来的林散之草书《东方欲晓》,看后大为倾倒。他想起明朝的沈周形容黄庭坚的草书有“笔力恍惚,出神入鬼”之妙,如果将此话用以形容林散之的草书,或许也很确切。韩瀚玩味了半日,喜中掺忧。他很担心当时革委会的头头不识草书,而否定林散之的作品。为了让作品顺利入选,韩瀚想出了一个办法,请当时在京的书画界权威人士赵朴初、启功、郭沫若等评定,倘若他们一致说好,就没有问题了。

韩瀚小心翼翼地拿了林散之的书法,先到西直门小乘巷的启功家。启功见了果然大惊,他没有说话,脱下帽子,连向书法作品鞠躬。此后韩瀚去南小栓胡同赵朴初家。韩瀚说出来意:“我今天来,是请你看一幅字。此公林散之,是你的同乡,安徽和县人。”

林散之1898年11月出生于乌江小镇,时年74岁。他16岁学习唐碑,后师从黄宾虹学山水。“文革”中林散之到澡堂洗澡,不慎跌入开水锅中,身体烫伤面80%以上,九死一生。此后,他作诗书画,常署款半残、半残老人、聋叟。赵朴初不知道客人卖什么关子,笑着说:“我不知道他。”此时韩瀚才缓缓将林散之的作品拿出来请赵朴初看。和启功一样,赵朴初站了起来,站在作品前,仔细端详。等韩瀚收好林散之的作品,赵朴初微笑着说:“此老功夫至深,佩服!佩服!请代我向林老致意。倘能赐予墨宝,朴初不胜感谢!”韩瀚又带了林散之的作品去郭沫若寓所,郭沫若及夫人于立群也称赞说很好。

1973年1月号《人民中国》书法专辑出版时,林散之的草书排到了第一页。林老草书受到了中日书法专家的赞美。从此,林散之声名鹊起。

此后,林散之和赵朴初开始了交往,并时常吟诗唱和。1984年11月的一天,林散之到北京拜访赵朴初,赠送了自己的书法集。林散之长赵朴初10岁,那年已85岁。林散之告辞后,赵朴初吟五绝《题散之先生书法集二首》,赞美林散之的书法,其一云:

散翁当代称三绝,书法尤矜屋漏痕。

老笔淋漓臻至善,每从实处见虚灵。

此后3年里,林散之每有诗、书、画新作,屡屡赠给赵朴初。赵朴初得到林散之的赠诗后,曾作《次韵奉和林散之七律》。1989年12月6日,林散之去世后,赵朴初集半山句作林散之的挽诗“雄笔映千古,巨川非一源”,对林散之的博学多才作了高度的评价。赵朴初一辈子写行楷,晚年也学写草书。林散之曾说:“余十六岁始学唐碑,三十以后学行书,六十以后学草书。”赵朴初很赞成这种循序渐进的过程。

与启功推崇彼此仁厚

启功是当代国学大师、书画大师,通晓语言文字学,又是古书画鉴赏家。他是中国佛教协会理事,后来当了顾问,但他与赵朴初的交往并不都在宗教方面,而是反映了深刻的中华传统文化,儒、释、道的统一。当年赵朴初冒着种种危难将募集的救济粮送到困饿无援之地,有人却提出警告,要他注意被援地区的背景。赵朴初答:“如果你的同胞困饿将死,应采取什么办法?是先问他的派别,还是先送去食品?”启功立即联想到孔子的弟子问孔子:“博施于民,而能济众的算不算‘仁?”孔子说:“何止够仁,应算‘圣,尧、舜恐怕都不易达到这种行为。”赵朴初大半生做的多是佛教与各宗教的统战工作,启功认为这是仁者胸怀,其来有自。宗教表现不过是仁者胸怀升华的一支。

1982年,启功在香港中文大学讲学,有人问他对宗教的看法,启功表示光从理性上来分析似乎还可以说说,但要从感情上让人评说宗教观念是不容易的,意思是说,心灵上的感受不是一个纯理论可以谈清楚的问题。

启功曾为赵朴初主持编印的《佛教嘉言书法集》写过一幅《金刚经》:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”落款署“灌顶弟子启功和南敬书”。按民族与家庭体制,他幼年受过灌顶。赵朴初则曾赞启功到佛教文化研究所听课都是高高兴兴地坐在座位上,和与会信众一样毫无“大师”之态,但潇洒、文雅的气质自然地感染人。

赵朴初比启功年长,启功对赵朴初十分敬重,自称后学。这里有一段有趣的插曲,反映了老人之间的风趣。据说有一年在农村,赵朴初与萨空了先生和启功聊天,说到年龄的长幼,启功说:“我知道,您二位都比我大5岁,二位一共比我大10岁。”3人抚掌大笑。

赵朴初生活朴素,为人随和。一次,启功因心脏病住进北医三院,小护士来从臂上取血,灌入试管,手摇不停。启功问她为什么摇晃试管,护士回答:“你还吃肥肉呢!血脂这么高,不摇动,它就凝固了。”正在这时,一位长者迈步进门说:“你们吵什么?我吃了六十多年的素,血脂也并不低呀!”这位长者正是赵朴初。

启功生前留有一个遗憾,那就是失去与赵朴初见最后一次面的机会。当年《佛教文化》杂志社采访他时,他感慨地说:“我本来还有最后与朴老见一次的机会。我出了一版新书,一直想送给朴老请他指教,等到联系好了,我也到了北京医院朴老住的病房楼下,忽然打了两个喷嚏,心想感冒了,可不能传给朴老呀!当即留下字条,约着改期再去,转身上车回了。朴老走了我想到这事,心里实在难过。”这既反映了启功仁厚的心,也体现了他们友谊的深厚。