从文化适应的角度看高职毕业生在外企中的工作价值取向

2013-05-14刘娜

刘 娜

一、引言

外企在本文中主要指跨国公司,它们是跨国体、跨民族、地域、政体的特殊企业,在某种意义上说,跨国公司就是跨文化公司。所以跨国公司里面不同国家、不同民族间的员工必然存在着不同的文化,他们在语言、风俗和生活方式方面都不尽相同,他们的文化都具有其独特性和差异性的特点。在跨国公司里,东西方文化不断融合与碰撞,传统与现代观念不断冲突,使社会价值观念亦呈现出多元化和多样性特点。

价值观是人们作出价值判断和确定价值取向的基本原则。价值取向是主体在面对或处理社会生活中的各种矛盾、冲突、关系时所持的基本价值立场、价值态度以及所表现出来的基本价值倾向。价值观影响着人们对事物的看法和评价。每个社会都有与其特定文化相适应的价值观,因此来自不同文化背景下的员工对工作、人际关系、时间等观念的看法和评价标准各不相同。如果不能有效应对不同文化之间的差异性,则必然会对跨文化交际产生不利的影响,引发误解和矛盾。有效解决文化差异带来的结果和影响就是文化适应,而对文化差异处理不当就会导致文化冲突[1]。

高职毕业生是指大学第一学历为职业技术学院毕业的学生。他们毕业于专科层次的普通高等学校,有一定的专业知识,但刚进入社会时没有学位,接受的教育为大学职业教育。本文试图通过对青岛市8家跨国公司的高职毕业生的问卷调查,从文化适应的角度来探讨跨国公司的文化差异对他们价值取向的影响。

二、研究方法

(一)理论分析

本文从社会心理学的角度入手,认为价值观既是个体的选择倾向,又是个体态度、观念的深层结构,它主宰了个体对外在世界感知和反应的倾向,因此是重要的个体社会心理过程和特征;与此同时,价值取向还是群体认同的重要根据——共享的符号系统,因此又是重要的群体社会心理现象。

Rokeach(1973)[2]致力于价值观概念的研究,他认为价值观和态度构成人的信念体系,并且价值观是超越具体对象的一般性的信念,并将价值观分为目的性和工具性两大部分。Super(1970)[3]认为工作价值观包括工作伙伴、工作活动、工作报酬三个维度。他据此编制的量表包括三个向度:一为内在价值(利他主义、独立性、美感、智慧激发、创意、生活方式、变化性);二为外在价值(成就感、安全感、声望、经济报酬);三为附带价值(管理能力、工作环境、与上司关系、与同事关系)。Monica Johnson(2005)[4]定义工作价值取向为人民对不同工作特征的要求和期望,她将其分为工作内在价值取向(如兴趣、责任等)和工作外在价值取向(如报酬、声望、薪水、福利等)。我国学者宁维卫(1991)[5]修订了Super的工作价值观量表,把工作价值观分为进取心、生活方式、工作安全、声望和经济价值5维度。而对于多元文化的跨国公司来说,公司内文化差异越大,产生文化冲突与困惑的可能性会越来越大。从跨文化交流的角度我们可以看出,文化差异无处不在。以上理论对于我们分析跨国公司员工面对的价值观冲突以及了解冲突产生的根源具有很好的指导作用。

(二)调查对象

根据城市发展的特点和调查研究的可行性,本研究在山东青岛进行,主要以山东高职毕业生(第一学历)为主。在8家跨国公司发放100份问卷,回收83份,其中有效问卷80份。这8家跨国公司分别来自外贸,物流,通讯器材,餐饮,零售和保险业。其中男青年45人(56.3%),女青年35人(43.7%)。最终学历分布为大专23人(28.75%),本科47人(58.75%),研究生10人(12.5%)。年龄分布21-30岁的有54人(67.5%),31-40岁的有26人(32.5%)。本次调查试图回答以下两个问题:进入外企的高职毕业生在工作价值取向上有哪些特点?外企的文化差异是否会影响他们的工作价值观?

(三)调查工具和内容

本调查问卷参考 Mahardt(1972)[6]的工作价值观量表和Monica的工作价值取向,共设计了12个指标。其中内在价值取向包括:个人发展前景、工作符合自己的兴趣爱好、个人才能发展、学习的机会、个人价值感和实现自己的希望共六个指标。外在价值取向也有六个指标包括薪水福利、工作稳定性、单位声誉、单位的地理位置、单位的所有制性质和单位的人际关系。指标采用里克特五级量表的形式,分为“非常重要,比较重要,说不清,比较不重要和很不重要”5个层次。对所得的数据通过SPSS16.0进行处理,经Cronbach检测问卷内部一致性系数alpha=0.652>0.6,说明问卷信度较高,符合调查目的。

三、调查结果分析

(一)基本情况描述性统计分析

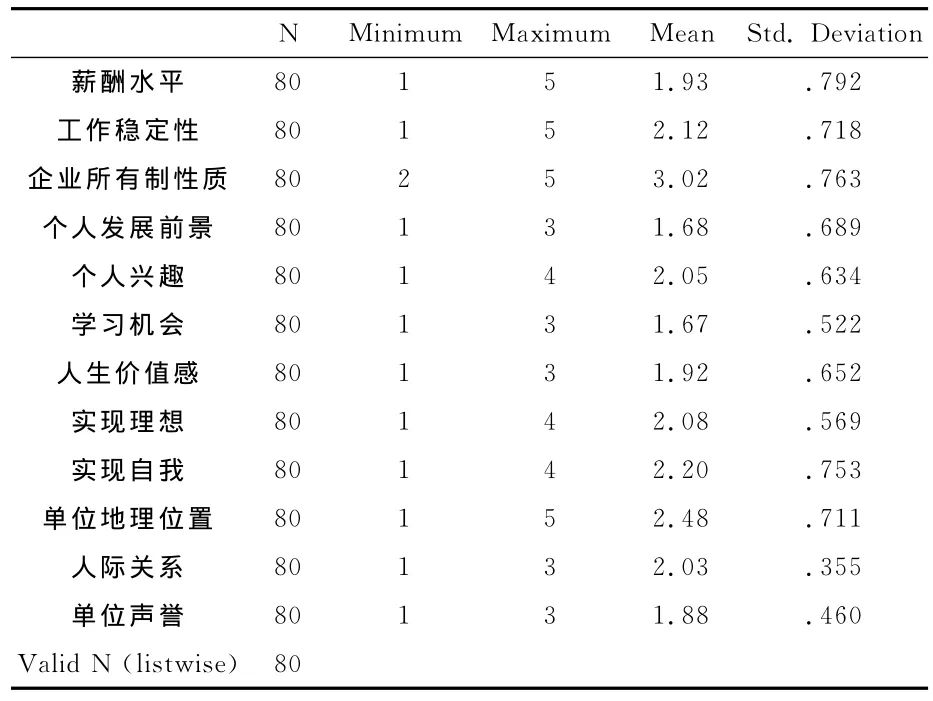

描述性统计(见表1)发现,所有指标的标准差都小于1,说明受试者对问题选项的离散程度不大。他们在薪酬水平(Mean=1.93),个人发展前景(Mean=1.68),学习机会(Mean=1.67),人生价值(Mean=1.92)和单位声誉(Mean=1.88)等方面趋向认同,均值Mean<2。而在工作稳定性,企业所有制性质,个人兴趣,实现理想,实现自我,单位地理位置和企业的人际关系等方面的认同程度有一定差异。

表1 外企中的高职毕业生价值取向描述性统计

通过调查可知87.5%的青年对自己的人生价值有清楚明确的认识和积极乐观的态度,在现实生活中对自己的人生蓝图有清晰长远的规划。跨国企业的高职毕业生个人价值观独立,经济意识较强。获得高报酬是外企人的主要愿望之一,高达96.8%的人看重薪酬水平,而且年龄在25岁以下的人对薪酬满意度最低。虽然薪酬在外企青年的职业选择中占有重要的地位,但他们更关注自我价值的实现和自身的发展。80%的人认为“学习机会”,“个人发展才能”更加重要。相比之下,“工作的所有制性质”“工作的稳定性”则显得不那么重要,认为重要的比例占53.8%和39.1%。

在参与调查的青年中大都有明显的肯定的或积极的人生体验和态度,从调查中可以看出,有78.1%的人深刻体验到了人生的价值感,57.6%的青年强烈地体验到人生的理想与希望,42.3%的青年看到人生充满了机会,亲身感受到了人生的趣味性和愉悦性。调查研究表明,跨国企业青年员工对人生体验的主流是积极的和健康的。对人生幸福与苦恼的评价,不仅仅是一种具有理性特征的判断,而且是一种对需要是否得到满足的感情体验。

(二)指标的相关性分析

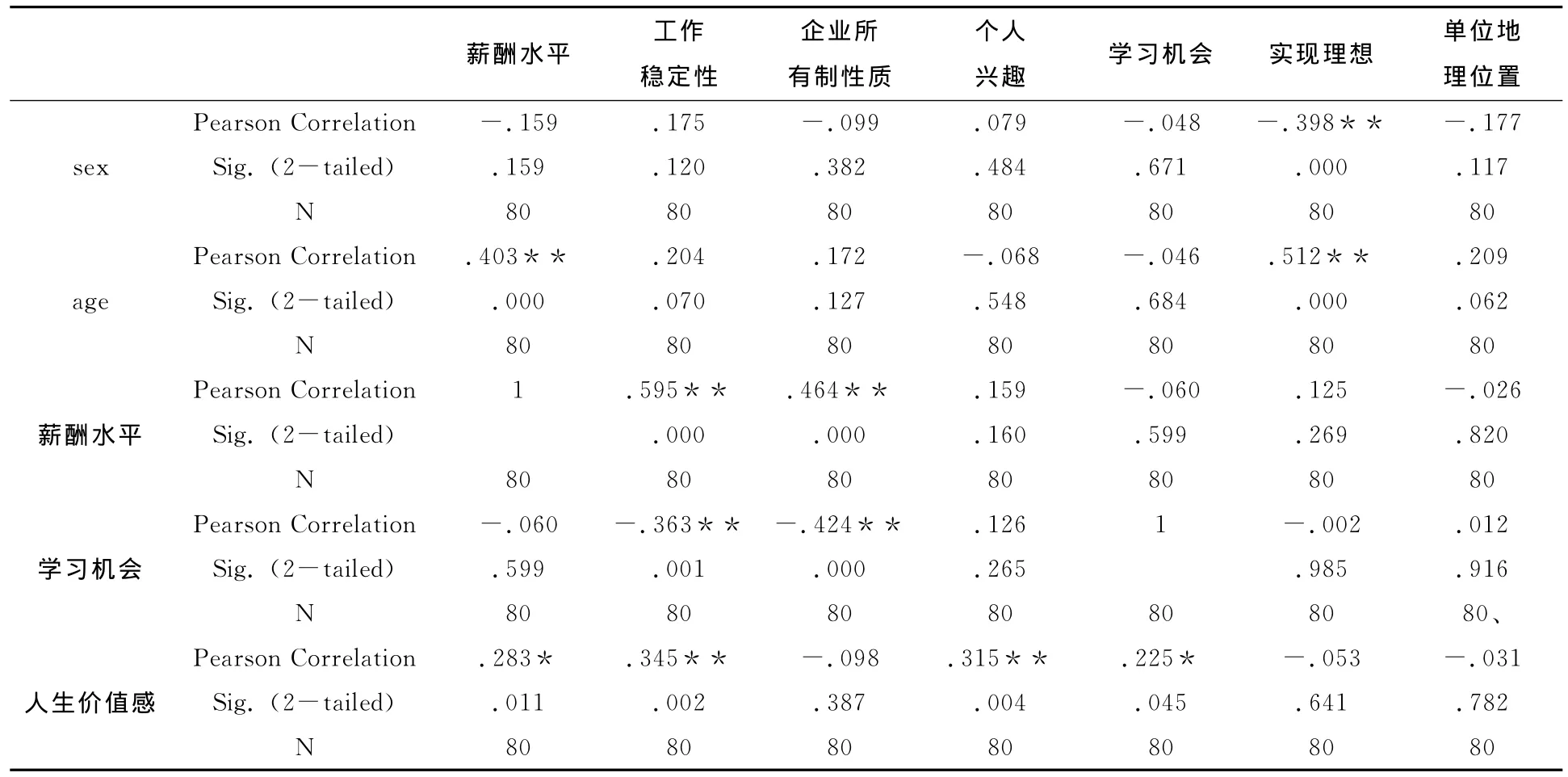

从表2可以看出,性别与员工的理想实现呈反比(r=-.398,p<0.01),说明男性毕业生对自己的理想实现有更高的要求。年龄与薪酬水平呈正相关(r=.403,p<0.01),年龄越大一些对自己的工作待遇要求越高。薪酬水平与工作的稳定性、企业的所有制性质都呈正相关,说明受试者认为工资待遇越高,工作越稳定,越满意企业的所有制形式。学习机会与工作的稳定性呈负相关(r=-.363,p<0.01),说明受试者越是处在工作不稳定位置的越希望能得到更多的学习机会。个人的价值感与工作的稳定程度和个人的兴趣呈正比。从统计中还看出实现自我价值是青年员工最具幸福体验的事情。但苦恼的问题也时时困扰着许多人,特别是中西企业文化差异下的沟通冲突,薪酬冲突和制度冲突,让许多青年员工感到压力很大,生活的情感体验是低沉的、消极的。在外企的高职毕业生他们会充分利用自己的闲暇时间学习新的知识,提高学历水平,人们普遍有一种紧迫感和进取心,并形成努力工作的内心冲动。

表2 外企高职毕业生的价值取向相关性统计

四、结论与探讨

(一)跨国公司在华青年员工生活方式与价值取向受到所处环境尤其是文化的影响,跨国公司中的文化差异、冲突与整合对其生活方式与价值取向有重要影响。这些影响主要表现为跨国公司青年员工身上同时具有现实主义倾向和理想主义的理想。现实主义又体现在他们在生活中功利性和目的性很强,非常看重个人价值的实现,并和西方文化中的个人主义开始融合。这也可看作是西方文化入侵的一个结果。同时这些青年员工又追求生活的终极目标,即他们注重内心的和谐、社会的认可及家庭国家的幸福安全等。所以他们期望公司的文化是开放和兼容的。[7]

(二)但由于文化背景的不同,在跨国公司中,高层管理者一般来自母国,有可能忽视了文化的差异,而没有根据具体文化的特点和员工的价值观,而导致制度实施的效果没有预期的好,而且容易导致员工与管理者之间的矛盾冲突。中国的文化属高情景文化,在高情景文化中许多信息的传递不是用明确的语言、文字或符号,而是通过肢体语言、上下文的联系、场景等进行的。所以尽管大部分外企青年员工的外语水平很高,但还是不能很好的克服语言沟通上的障碍,影响双方的准确交流,也容易造成许多误解。但随着改革开放的深入,人们对文化差异的适应性也越来越高。

(三)通过调查可以看出,跨国公司青年员工的价值观中个人取向如重视个人的能力和兴趣等内在因素要偏重一些,而社会取向如强调社会环境等外在因素的重要性要偏弱一些。但多元化的价值观念也表现明显,既强调集体主义精神的团体协作和融洽氛围,又重视个人主义的明确分工和绩效奖励。在同一历史阶段和同一社会中,人们的价值观不是单一的,而是多样的,人们有不同的价值取向,人们对于同一事物往往有不同的价值标准。而随着社会历史的向前发展,不同的、多样性的价值观必然地相互接近、相互宽容、趋向同一[8]。

(四)通过调查可以看出,在跨国公司青年员工的生活中,自我发展充实着他们的人生价值观念,并通过各种途径努力地实现自己所追求的人生价值目标。人生态度积极健康,重视追求自我价值的实现。人生观发展的主流是积极的、向上的、健康的。他们富有进取精神和竞争意识,追求成才和发展个性。当然,我们也不难看出,在大学生人生观发展过程中也表现出了一些缺点和不足,如纪律观念淡薄、奉献精神差、人生价值观功利化、协作意识不够强等。

(五)本次调查样本较小,也限制了我们的调查结论。今后还需通过实证研究找出跨国企业中的文化差异对青年员工价值取向的影响所在,以及为如何提高青年的自身素质和社会效益找出一个双赢的对策。

[1] 黄希庭,郑 涌.当代中国青年价值观研究[M].北京:人民教育出版社,2005.

[2] Rokeach,M.J.The Nature of Human Values.[M].1973.

[3] Super D.E.Manual of Work Value Inventory[M].Chicago:Riverside,1970:1.

[4] Johnson,M.K.Change in job values during the transition to adulthood[A].Work and Occupations.2005.

[5] 宁维卫.我国两城市青年职业价值观研究[D].重庆:西南师范大学,1991:1.

[6] Schwartz S.H.A theory of cultural values and some implications for work[A].Applied Psychology.1972.

[7] 王铁山,冯宗宪.跨国公司在华R&D机构的文化冲突与整合机制研究[J].科学技术管理,2008,(7):67-70.

[8] 汪辉勇.关于价值观的哲学考察[J].湘潭大学社会科学学报,2002(1):43-46.