奏鸣曲式的“分”与“合”——贝多芬第28钢琴奏鸣曲第一乐章结构分析

2013-05-14邵良柱

邵良柱

(河南信阳师范学院音乐学院,河南信阳464000)

音乐作品曲式结构的“分”与“合”,通俗的理解是:“分解”与“组合”,结构“分解”与“组合”的划分依据有很多,诸如:旋律、和声、节奏与材料等,其中每种依据又有多个层面和表现,在划分音乐作品时,有时某种依据突出,有时协调统一,以致带来结构划分不一的现象。

贝多芬钢琴奏鸣曲留给人类艺术宝库的是经典与永恒,在32首奏鸣曲100个乐章中,第28钢琴奏鸣曲第一乐章并不出众,没有诸如后人命名的“月光”、“热情”、“悲怆”等篇章出名,但这首作品的结构在传统奏鸣曲式的结构范型中凸显玲珑精巧、出类拔萃。

一 关于28钢琴奏鸣曲第一乐章

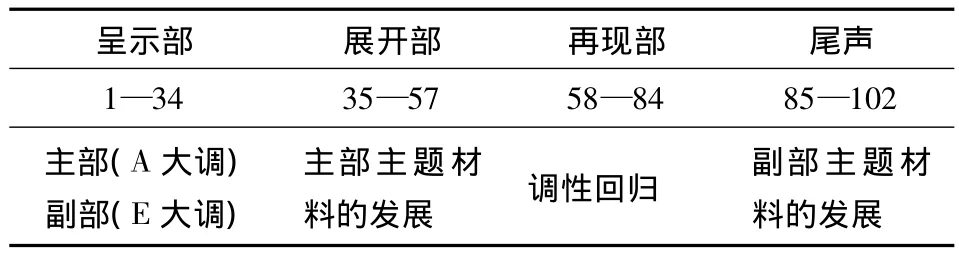

贝多芬第28钢琴奏鸣曲第一乐章共102小节,没有反复,基础部分结构为奏鸣曲式已勿容置疑,整体框架如表1。

表1

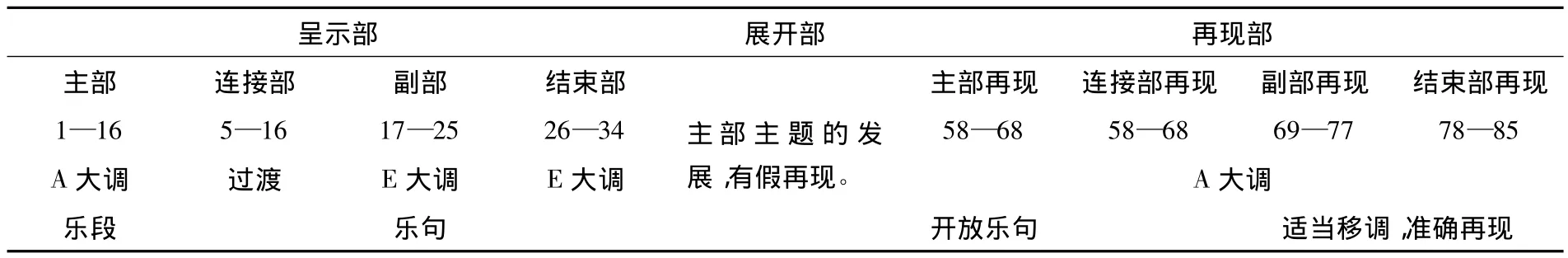

作为贝多芬笔下的奏鸣曲式结构,用尾声来作为第二展开部发展主题,不足为怪。魏纳·莱奥的《器乐曲式学》对于本乐章的结构是这样叙述的:“曲式压缩得很短,但内容却较丰富。各个部分紧密地连接在一起,几乎感觉不到句逗”[1]。他对该乐章基础部分的分析如表2。

表2

魏纳·莱奥这样的分析是不是科学的?能否与贝多芬的创作构思一致?下文将运用音乐作品曲式结构的“分”与“合”原则,探讨的划分这首作品,来还原作曲家的创作构思。

二 “分”与“合”的运用

首先进入视野的就是这首作品主部的划分,贝多芬第28钢琴奏鸣曲第一乐章主部如何划分才是近乎人意的?试作如下分析。

(一)分析探讨

第一种划分是把主部划分到第4小节,停在主调(A大调)的半终止上,之后为连接部的开始,但朝后观察,作为主部主题的乐思在第5到8小节还在陈述,且贝多芬很少把主部结束在半终止上。

第二种划分到第6小节,这里节奏上有个长时值自由停顿,第7、8小节可以作为连接部的引入阶段,貌似可以。但第6小节和声停在A大调VI级的导七和弦到VI级上,这种和声上的安排与这首奏鸣曲之前的贝多芬其它钢琴奏鸣曲结构处理作对照,贝多芬没道理把一个部分停在副三和弦上。

第三种划分到第8小节,这里不论是和声的终止还是旋律与节奏的停顿都不能满足主部的结束。

第四种划分到第16小节,魏纳·莱奥《器乐曲式学》是这样描述的:“主要主题是开放乐段。前乐句(1—4)用半终止,后乐句用类似搭配成乐段开始,并极其自然地变成连接段落(5—16),它停在属调的阻碍终止上(E大调的VI)。”[2]如果按魏纳·莱奥的观点,贝多芬是把连接部融合到主部中,这在贝多芬的作品中常见(如:贝多芬第19钢琴奏鸣曲的第一乐章),这似乎可行。但在这种划分中,如果主部为乐段,两句的比例怎么能相差这么大?贝多芬不可能写出如此比例失调的乐段,且不容忽视的是:从第9小节开始到第16小节,材料是从主部中演变出的,已经没有主部主题的性格了,所以魏纳·莱奥的分析也是草率。

上述的四种可能如果都不可能的话,那么这首奏鸣曲式的主部到底分到哪才是合理?有必要查阅、借助下这首作品的史料文献。

(二)史料文献

贝多芬第28钢琴奏鸣曲属于贝多芬晚年“五大奏鸣曲”的第一首作品,它极其明显地表达了贝多芬晚期创作的根本性倾向——自由式、即兴式、心理式、哲理性,以及对复调与对位的爱好和浪漫主义的艺术思维[3]。在这一时期中,贝多芬不断地完善和发展奏鸣曲式,使其完善地形成有生命的机体。

这首奏鸣曲带有显著的幻想味,乐曲的精巧谱曲法与浓厚的幻想更使人预见到舒曼的音乐章法。它以那缥缈的梦、憧憬以及活动力,以音乐语言的细腻性及丰富情感,精湛地表现了所含有的艺术性气息。

史学家有这样一句话评价贝多芬:“集古典之大成,开浪漫之先河”,如此说贝多芬的晚期作品已经显示浪漫主义风格的前兆。从这首作品的史料上得出,已是贝多芬晚期的作品,因此不能再以贝多芬前面一贯的做法来看待这首作品。

(三)探讨研究

贝多芬第28钢琴奏鸣曲第一乐章长度虽然短小,但包含了奏鸣曲式的一切因素,主部主题幽静柔和、温柔酣畅,是典型的弦乐四重奏风格,它常被喻为舒曼式的主题,具有浓郁的朗诵性质和活生生的气息,在自然舒畅的流泻中酝酿出深邃的幻想意境,令人心荡神怡,沉浸在美丽的梦境之中。

如此再次对上述的四种分析仔细的推敲下,假设这首作品的主部停在第6小节长时值的VI级和声上,第7—16小节为连接部,从材料与节奏的停顿上是允许的,与贝多芬以前的作品对照,不能理解的就是主部停在VI级和声上,结合这首作品的史料来看,这首作品属于贝多芬晚期的作品,停在VI级和声上就不足为怪了。这样说来这首作品的主部划分到第6小节就合乎人意了。

连接部(7—16小节),E大调,提前进入副部主题的调性,材料是主部主题的演变,停在E大调的阻碍终止上;副部(17—25小节),E大调,与主部调性形成典型的主属对比,结构是个扩大了的乐句,主题圆滑而自然,环绕在线条中;结束部(25—34小节),E大调,继续巩固副部调性。有第25—29小节和第29—34小节重叠的两个片段组成。

作品的展开部运用主部主题在不同声部进行展开,经过了#f小调、#c小调后,在第55、56、57三小节假再现后引出再现部(再现部第58小节开始),假再现是主部第1、2两小节主题在a小调上陈述。由于这三小节的假再现,从而在再现部中主部再现时,作曲家巧妙的安排了减缩再现。

主部并连接部再现(58—68小节),这里的主部与连接部衔接的天衣无缝,以致笔者在这里认为没有必要将两者划分开。从第69小节起到第85小节,副部主题和结束部的两个片段,经适当移调准确的在主调上再现,实现了调性回归。

叠入第85小节开始到结束为尾声,有副部主题材料的发展后,在细腻的力度处理中结束这个乐章。

三 结语

奏鸣曲式的“分”与“合”,表现在不同的作品中有不同的应用,如何将作品完美的还原作曲家的创作构思,需要分析者多角度、融合贯通的去分析。当有些分析走进死胡同的时候,还需要结合一定的作品史料,用逻辑辩证去反复推敲,以此最大限度的探究作曲家的创作乐思。

[1]谢功成.曲式学基础教程[M].北京:人民音乐出版社,1998.

[2]彭志敏.音乐分析基础教程[M].北京:人民音乐出版社,1997.

[3]范乃信.曲式精要[M].北京:中央音乐学院出版社,2008.

[4]李吉提.曲式与作品分析[M].北京:中央民族大学出版社,2003.

[5]魏纳·莱奥.器乐曲式学[M].北京:人民音乐出版社,2002.

[6]钱仁康.曲式结构的“分”与“合”[J].音乐艺术,1993(4).

[7]钱仁平.一首被误会了的回旋奏鸣曲式乐章[J].音乐研究,2009(1):85-93.