基于能值生态足迹整合模型的城市可持续性评价——以安徽省池州市为例

2013-05-10荣慧芳陈晓华

荣慧芳,陈晓华

(池州学院 资源环境与旅游系,安徽 池州 247000)

随着社会经济和城市化建设的飞速发展,环境恶化、资源短缺、生态危机等一系列问题也纷至沓来,迫使人们对城市建设和发展的模式进行思考。生态城市建设以及城市生态性评价逐渐成为当前研究的热点。Rees[1]和Wackernagel[2]于20世纪90年代初提出了生态足迹理论模型,由于该模型易于操作且结果明了,在城市的生态性评价方面得到了广泛应用。但传统的生态足迹(EF)模型在理论和方法上也存在某些缺陷,如基于静态封闭系统的不合理性、忽视土地功能的复杂性,评价结果与可持续发展程度的非对等性等。赵晟等[3]从能值分析的角度对传统生态足迹(EF)模型进行了改进,建立了基于能值分析的生态足迹(EEF)模型。自此,学界对于EEF方法有了更多的关注和研究[4-7],现已涉及国家、区域和城市等各个层面[8-10]。但先前的研究大多集中在选择一个时间横断面就区域的可持续发展状况进行判断,而利用该模型对城市生态性进行动态测评方面的研究还不多,尤其是对地(市)级城市层面的研究相对更少。

池州作为我国首个生态经济示范区,也是联合国开发计划署可持续发展能力建设16个试点地区之一,合理评价该地区的生态可持续发展状况,对该地区创建生态城市具有非常重要的现实意义。基于此,本文以池州市为研究案例,利用能值生态足迹整合模型,对池州市近10年来的城市生态性进行动态测度和评价。从而准确把握该城市生态城市建设的现状和未来发展趋势,为该城市经济、社会、环境的可持续发展提供科学依据,也为同类型城市的生态性评价和建设提供参考。

1 能值-生态足迹整合模型

能值生态足迹整合模型在能值分析与生态足迹分析的基础上,将不同类型的能量换算成可合成运算的太阳能值,然后利用能值密度值将计算出的太阳能值转换为相应的生物生产性土地面积,最后将生态承载力和生态足迹进行生态盈亏分析,从而评测研究区域的生态可持续发展状况。

1.1 生态承载力计算

生态承载力应包括资源可持续供给和人类支持作用两部分[11],但此前学者在区域生态承载力的计算中对人类的作用考虑不充分[12-13],只考虑了区域的自然生态承载力。本文参考Siche R[14]、楚芳芳等[6]的研究成果,将区域生态承载力分为自然生态承载力和人工生态承载力,全面地反映了城市生态经济复合系统的可持续发展状况。

1.1.1 自然生态承载力 自然资源分为可更新资源和不可更新资源,为了维持自然资源的可更新性和可持续性,只将可更新资源的能值计算在自然生态承载力中。公式如下

其中,REc为人均自然生态承载力(hm2),e为人均可更新资源的能值 (sej),p为全球平均能值密度(sej/hm2)。

1.1.2 人工生态承载力 人工生态承载力包括实体产品的生态承载力和虚拟产品的生态承载力[15-16]。(1)实体产品的生态承载力的计算,包括生物资源产品和初级工业产品的生态承载力。公式如下:

式中,AECR为人均实体产品产出的生态承载力;i为实体产品类型;Ci为第i种实体产品的人均生态承载力;yi为第i种实体产品的人均生产量;Ti为第i种实体产品的能值转换率;P同上。

(2)虚拟产品产出的生态承载力的计算,公式如下:

式中,AECV为人均虚拟产品产出的生态承载力;i,yi,Ti,P 等同上。

1.2 生态足迹计算

1.2.1 消费的生态足迹 消费的生态足迹包括生物资源消费生态足迹和能源消费生态足迹,其中前者包括农产品、畜产品、水产品3个小类,后者包括煤、石油、气、电力和其他5个小类。通过引入各消费类型的能量折算系数和能值转化率,将各消费量转化为太阳能值,进而换算成对应的生物生产性土地面积,求和,即可得到研究区域的消费生态足迹。公式如下

式中,EdR表示人均消费生态足迹;i为消费类型;ai为第i种消费类型的人均生态足迹;ci为第i种消费类型的人均能值;P同上。

1.2.2 污染的生态足迹 主要包括了废水、废气、工业固体废弃物、生活垃圾4种类型废弃物的生态足迹。

式中,Edw为人均污染的生态足迹;bi为第i种污染类型的人均生态足迹;i,ci,p 同上。

1.3 生态盈亏计算

根据公式(6)计算生态赤字或盈余(EA)。若生态盈余为正值,表明该地区生态容量足以支持其人类负荷,区域生态可持续性较强;反之,表明该地区的人类负荷超过了其生态容量,区域生态可持续性较弱,发展模式应进行相应的调整。

式中,EC表示区域人均生态承载力;EF表示区域人均生态足迹。

2 实证研究——以安徽省池州市为例

2.1 研究区域概况

池州市位于安徽省西南部,是长江南岸重要的滨江港口城市。介于东经 116°38′~118°05′,北纬29°33′~30°51′之间,总面积 8272km2。池州市气候属暖湿性亚热带季风气候,年平均气温16.5°C,平均降水量1400~2200mm。地貌类型以丘陵山地为主,拥有丰富的森林、水、矿产等资源。2011年,池州市总人口为161.42万人,GDP总量为372.05亿元,城镇居民人均可支配收入18925元,农民人均收入6908元。作为皖江城市带承接产业转移示范区城市,池州市的生态环境将对周边地市乃至皖南地区产生重大影响。因此,综合分析该地区的城市生态系统发展状况,对其生态可持续性进行科学测度、客观评价,对于明确城市发展质量和发展方向,构建生态宜居城市非常必要。

2.2 数据来源

基础数据来源于2002-2011年的《池州统计年鉴》、《池州市国民经济和社会发展统计公报》、《安徽统计年鉴》、《安徽农村经济统计年鉴》以及《中国能源统计年鉴》等资料;能值折算系数参考《农业生态学教程》[17]与《农业技术经济手册》[18]而得;能值转化率是根据 Odum[19]、金丹[20]、蓝盛芳等[21]的相关研究成果并进行转化而得。

2.3 模型计算

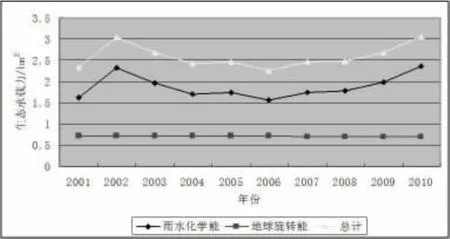

2.3.1 自然生态承载力 根据池州市的实际情况,在自然生态承载力的计算中主要考虑太阳能、风能、雨水势能、雨水化学能、地球旋转能5种类型的能源。其中前4种都是太阳光的转化形式,属于同一性质的资源,根据能值理论,为了避免重复计算,只取其最大值。通过计算可知,该地区的能值总量为雨水化学能、地球旋转能两者之和,池州市2001-2010年间人均自然生态承载力的变化情况如图1所示。

图1 池州市人均自然生态承载力的年际变化(2001-2010)

从图1可知,池州市的人均自然生态承载力的变化主要分为两个阶段,2001年到2005年间变化起伏较大,2006年以来呈现出上升的趋势。从分类型能源的生态承载力来看,地球旋转能的生态承载力变化最小,而雨水化学能的生态承载力因受区域降水量的影响变化最大。总体来看,该地区处于亚热带季风气候区,降水的季节变化和年际变化较大,其自然生态承载力的大小主要受降水量的影响。

2.3.2 初级工业产品账户 初级工业产品种类繁多,考虑到数据的可获得性以及与虚拟产品的重复计算问题,本文选取原油、天然气等15种池州市主要的初级工业产品进行计算,图2表示了初级工业产品账户的计算结果。从图可以看出,池州市该账户的承载力在2001到2007年间保持快速增长,这反映了该地区较强的工业增长速度。虽然池州市工业化尚处于起步阶段,但自“十五”以来,池州市强调以工业化为核心,实施工业强市发展战略,工业经济表现出高位增长的势头。但从图2可以看出,自2008年以来,池州市人均初级工业产品产出的生态承载力略有下降,这一方面是受到2008年南方雪灾的影响,另一方面是池州市近几年为建设国家级生态经济示范区而逐步调整工业内部结构的必然结果。

图2 池州市人均初级工业产品产出的生态承载力(2001-2010)

2.3.3 虚拟产品账户 城市中的外省市投资、外商投资、人口劳务等资本和知识的投入,相对于前述实体产品而言,表现为有价无形的虚拟状态,本文将它们定义为虚拟产品。外省市投资和外商投资的能值计算根据我国2004年的能值货币比率[22],而人口劳务的能值计算则根据受教育水平不同而赋予不同的能值转化率[23],图3表示出了池州市2001-2010年人均虚拟产品供给的生态承载力变化趋势。

图3 池州市人均虚拟产品供给的生态承载力(2001-2010)

由图3可知,池州市人均虚拟产品供给的生态承载力自2001年以来一直呈现增长之中,外商投资和省外投资与总的生态承载力处于相同的变化状况。这主要是随着国家宏观调控政策的实施、沿海发达地区资金外溢以及产业转移的加快,为池州招商引资带来了机遇。特别是近年来随着《促进中部地区崛起规划》和《皖江城市带承接产业转移示范区规划》的实施,池州作为承接产业转移主轴线上的城市,承接产业规模明显扩大,为其经济快速发展提供了强有力的支撑[24]。相对于省外投资和外商投资而言,人口劳务的的生态承载力变化较缓,但也呈现出了增长趋势,反映出人类的自组织能力不断加强,科技、教育和人的素质在不断提高。

2.3.4 生物产品账户 生物产品的消费主要分为农产品、畜产品和水产品三部分,根据公式(4)计算得出池州市人均生物产品消费的生态足迹,如图4所示。由图可以看出,该地区的人均生物产品消费的生态足迹在2001到2006年间增长较快,2006年之后出现变缓的趋势。其中农产品消费的生态足迹与总的生物产品消费生态足迹变化趋势相似,畜产品和水产品的消费生态足迹则处于平缓上升状态。这也可以反映出池州市的农业经济结构是以种植业为主,渔业、畜牧业比重较低,当然从图中也可以看出池州市近几年来为调整农业结构所做的努力。

图4 池州市人均生物产品消费的生态足迹(2001-2010)

2.3.5 能源账户 在能源消费生态足迹账户的计算中,将能源消费项目划分为煤、油品、气、电力及其他5种类型,图5表示了池州市2001年到2010年间人均能源消费的生态足迹情况。2001年以来,该地区的人均能源消费的生态足迹一直处于增长状态。从各类型能源的消费情况来看,电力消费的生态足迹与总能源消费的生态足迹变化情况是基本一致的,呈现出持续增长的趋势;煤消费的生态足迹在2001-2005年间保持较快增长,2006年后趋于平稳;其他能源类型的生态足迹近10年来变化不大。总体来看,池州市快速增长的人均能源消费的生态足迹主要和该地区的产业结构有关,从近年来的统计年鉴也可以看出,池州市规模以上工业增加值中,非矿、建材、有色金属等传统工业所占比重达70%;电子、通信等高新技术产业基本还是空白。说明池州市经济发展的基本特征是工业化水平低,传统工业占主导地位,增长方式粗放。

图5 池州市人均能源消费的生态足迹(2001-2010)

2.3.6 废弃物账户 废弃物的排放对城市的环境造成了严重的污染,也是一种生态占用。图6表示出了池州市2001年到2010年间人均废弃物排放的生态足迹状况。从图中可以看出,该地区人均废弃物排放的生态足迹一直处于上升的趋势,这也反映出池州市还处在低水平的工业化阶段,经济增长方式粗放。尤其近年来,随着皖江城市带承接产业转移示范区的建设,该地区将优质矿产资源作为招商引资的首选,虽有力地推动了本地区矿山采掘和加工业的发展,但开采和加工工艺还是低水平,不仅浪费了资源,而且还造成了很大程度的环境污染。

图6 池州市人均废弃物排放的生态足迹(2001-2010)

2.4 结果与分析

2.4.1 生态盈余分析 将上文计算出的池州市各类生态承载力和各类生态足迹进行汇总,根据公式(6),可得出该地区的生态盈亏情况,如图7所示。由图7可以看出,除2008年因为南方雪灾导致生态承载力略有下降外,池州市的人均生态足迹和人均生态承载力基本呈现出增长的趋势,其中人均生态承载力的增长速度要略高于其人均生态足迹,也就造成了生态盈余值呈现出缓慢上升的趋势。这也显示出池州市继2000年被国家环保总局命名为“中国第一批国家生态经济示范区”后,生态保护和建设取得较大进展。

图7 池州市2001~2010年人均生态盈余情况

2.4.2 万元GDP生态足迹分析 计算近10年池州市万元GDP生态足迹(如图7),从时间分析看,该指标呈现出了降低的趋势,说明该地区的资源和能源利用效率在不断提高。但通过与其他城市对比,池州市的万元GDP生态足迹远远高于其他3城市(如图8),表明其资源利用效率仍远远低于其他3城市。另外,从该地区近10年的人均生态足迹和人均GDP关联程度图(图9)可以看出,该地区经济增长强烈依赖自然要素的投入,即经济增长是高物质化的。

图8 各城市万元GDP生态足迹对比图(2001~2010年)

图9 池州市2001~2010年人均生态足迹和人均GDP关联程度

3 结论与对策

通过对池州市2001-2010年的生态足迹和生态承载力的计算可知,该地区自2001年被确定为“国家生态经济示范区”以来,城市生态总体状况良好,但在生态城市建设过程中还存在一系列亟待解决的问题。从分账户的生态承载力来看,投资与人口劳务所代表的虚拟产品供给的生态承载力所占比例最大,是池州市社会经济环境可持续发展的保障。工业产品供给的生态承载力增长速度最快,说明池州市近年来工业发展较快。从生态足迹的构成来看,能源生态足迹所占比例最高,增长速度最快;其次是废弃物排放的生态足迹,其增长速度近年来也出现了急剧增长的趋势;生物资源消费的生态足迹变化最为缓慢,甚至出现了下降的趋势。再从万元GDP生态足迹上看,池州市资源利用效率在不断提高,但与其他城市相比,经济发展对自然资源和环境的压力还很大。基于上述结论,提出以下发展对策:

(1)发展循环经济,优化能源结构。第一,发展循环经济,改变粗放型增长模式,解决经济增长中的资源与环境瓶颈,从长期促进经济可持续增长。第二,优化能源消费结构,减少煤炭使用量,开发利用太阳能、沼气等具有优势而又可循环、可更新的能源利用方式。

(2)调整农业经济结构,推进农业产业化进程。本地区长期以经营粗放的种植业为主体,农村经济不仅没有得到发展,反而因盲目破坏生态环境而失去了持续发展的保障[25]。因此,必须尽快调整农业经济结构,因地制宜,构建农林牧副渔业协调发展的农村经济格局。同时要积极推进农业增长方式转变和农业产业化经营,提高科技对农业发展的贡献率,进而提高农业经济系统发展的长期可持续性。

(3)加大环境污染的治理,提高人们的生活质量。将财政支出向污染治理方面倾斜,加大环境监管力度,向企业收取排污费,以市场的方式达到控制污染物排放总量的目的。尤其是在招商引资及承接长三角地区产业转移的过程中,必须正确处理好招商引资与污染转移的关系,严格防范“三高一低”风险企业及低水平重复建设项目进入池州。

[1]Rees W E.Ecological footprints and appropriated carrying capacity:whaturban economicsleavesout [J].Environment and Urbanization,1992,4:121-130.

[2]WackernagelM.Ecologicalfootprintand appropriated carrying capacity:atoolforplanning to ward sustainability[D].Vancouver:The University of British Columbia,1994.

[3]赵晟,李自珍.甘肃省生态经济系统的能值分析[J].西北植物学报,2004,24(3):464-470.

[4]王建源,陈艳春,李曼华,等.基于能值分析的山东省生态足迹[J].生态学杂志,2007,26(9):1505-1510.

[5]陈春锋,王宏燕,肖笃宁等.基于传统生态足迹方法和能值生态足迹方法的黑龙江省可持续发展状态比较 [J].应用生态学报,2008,19(11):2544-2549.

[6]楚芳芳,蒋涤非.基于能值改进生态足迹的长株潭城市群可持续发展研究[J].长江流域资源与环境,2012,21(2):145-150.

[7]宋豫秦,王群超.基于能值生态足迹的浙江省可持续发展分析[J].长江流域资源与环境,2011,20(11):1285-1290.

[8]张可云,傅帅雄,张文彬.基于改进生态足迹模型的中国31个省级区域生态承载力实证研究[J].地理科学,2011,31(9):1084-1089

[9]高阳,冯喆,王羊等.基于能值改进生态足迹模型的全国省区生态经济系统分析 [J].北京大学学报自然科学版,2011,47(6):1089-1096.

[10]马媛,黄翀,郑巍.基于生态足迹的甘肃省可持续发展研究[J].中国农业大学学报,2011,1696):174-178.

[11]王开运.生态承载力复合模型系统与运用[M].北京:北京科学出版社,2007:9.

[12]WackernagelM,Monfreda C,Erb K H,etal.Ecological footprint time series of Austria,the Philippines,and South Korea for 1961-1999:comparing the conventional approach to an actual land demand’approach[J].Land Use Policy,2004,21:261-269.

[13]白钰,曾辉,魏建兵.关于生态足迹分析若干理论与方法论问题的思考[J].北京大学学报:自然科学版,2008,44(3):493-500.

[14]寇刘秀,包存宽,蒋大和.生态足迹在城市规划环境评价中的应用[J].长江流域资源与环境,2008,17(1):119-123.

[15]Siche R,Pereira L,Agostinho F,et al.Convergence of ecological footprint and emergy analysis as a sustainability indicator of countries:Peru as case study[J].Commun Nonlinear Sci Numer Simulat,2010,15(10):3182-3192.

[16]赵志强,李双成,高阳.基于能值改进的开放系统生态足迹模型及其应用:以深圳市为例[J].生态学报,2008,28(5):2220-2231.

[17]陈阜.农业生态学 [M].北京:中国农业大学出版社,2002.

[18]农业技术经济手册编委会.农业技术经济手册[M].北京:农业出版社,1984,1057-1003.

[19]Odum H T.Environmental accounting:emergy and environmen tal decision making[M].New York:John Wilely,1996.

[20]金丹,卞正富.基于能值的生态足迹模型及其在资源型城市的应用[J].生态学报,2010,30(7):1725-1733.

[21]蓝盛芳,钦佩,陆宏芳.生态经济系统能值分析[M].北京:化学工业出版社,2002:91-95.

[22]Chen G Q,Chen B.Extended-exergy analysis of the Chinese society[J].Energy,2009,34(9):1127-1144.

[23]赵志强,高江波,李双成,等.基于能值改进生态足迹模型的广东省1978-2006年生态经济系统分析[J].北京大学学报:自然科学版,2009,45(5):861-867.

[24]项桂娥,黄飞.特色新型工业化与欠发达地区的经济崛起—以安徽省池州市为例[J].合肥工业大学学报,2009,23(1):61-66.

[25]张勇,吴丽萍.安徽省池州市农村土地整治实践与启迪[J].安徽农业大学学报,2011,20(5):21-25.