结构主义符号学视野中的《小说月报》封面设计(1910—1931)

2013-04-29曹向晖彭璐

曹向晖 彭璐

书籍设计或称书籍装帧设计,指以书刊内容为基础的书刊整体信息传达设计,具体涉及三方面内容:第一,装帧设计(Bookbinding),指为达到保护内页和销售宣传功能的封面设计及装订形式、装帧材料、印刷工艺等方面的设定;第二,编排设计(Typography),即内文版式、图文配置等;第三,编辑设计(Editorial design),指以文本为基础进行多层载体的整体信息传达设计[1]。正如丰子恺所说:“精美的装帧,能象征书的内容,使人未开卷时先已准备读书的心情与态度,犹如歌剧的序曲,可以整顿观者的感情,使之适合于剧的情调。”[2] 那么,如何使书的封面能够表现和传达书刊的内容、内涵,选择怎样的传达方式才足够准确、有效和具有吸引力?这些都有赖于书籍装帧设计人员对信息的来源和类型进行分析(组合范畴)和对信息内容进行分类(聚合范畴)。简言之,就是对信息内容的整合以及对信息含义的加工和呈现。

书刊设计语言由图像、文字、印刷、装订形式等因素并及其组织方式综合而成。作为设计人员,只有研究并掌握设计语言,才能更好地运用设计语言,才能有效地进行设计实践。就像语言学家必须确立能够传达这种意义的形式结构一样,书刊设计人员研究的重点则是设计作品的系统结构、构成方式,选择一种最合理、最有效的组织形式,即寻求最巧妙的构思,去表现书刊内容的主题思想,这是书刊设计的最终目的。

本文将以民国时期的纯文学期刊《小说月报》[3] 共计258期封面为例,借助结构主义符号学的理论分析方法,解析作为具有丰富意指结构的符号(能指)——《小说月报》的封面是如何阐释和传达刊物的内涵和形象(所指)的。

符号学家罗兰·巴尔特将符号定义为“能指(signifiant)与所指(signifie)的结合,或音响形象(image acoustique)与概念的结合”[4] 。“能指”是表达层,用于表达一个意思的符号本身;“所指”是内容层,就是“能指”所表达的意思。

如果将书籍、期刊杂志视为符号表达,那么包括封面图式、内文排版、开本大小、装订形式、印刷工艺等能够被人感知并呈现书刊内容和意义的载体便是“能指”,即表达层,它是一个符号系统、一个结构整体;而设计表达的意义,即“所指”,则是说书刊内容、读者定位、品牌形象、主编思想、设计者的个性、时代精神、文化潮流、艺术趣味等方面的综合,是多层次的、复杂而丰富的“意指”系统。结构主义符号学认为:符号是各种关系的组合,由各部分之间相互依赖、相互作用而形成一个整体结构[5]。在这个结构中,整体往往大于部分,各部分之间以及部分同整体之间相互作用,只有从整体结构的角度去研究对象及其部分的性质才有意义。而“能指”的意义——“所指”只在它与其他“能指”的关联与差异中获得。从本质上说,设计活动就是“书写文本”,即“制造符号”,读者阅读的过程便是阐释文本、解读意义的过程。而意义并不存在于表述言语者的思想中,而是存在于符号体系本身。正如法国符号学家德里达所指出的:“意义是一连串无止境差异和延异的状况。所谓意义的阐释实质是语言中符号不断地被追踪,因‘延异的使用而产生原意不断被拆解的过程。”[6]

封面是书籍、杂志整体设计中重要的组成部分,作为首先映入读者眼帘的视觉图景,它的任务是将刊物只可读的文字内容和不可视的思想风格以可直观的方式呈现在读者面前。即封面是运用图形组成和文字构筑的符号系统,向人们描述、传达着思想和意象。

封面上的图形和文字如何而来?事实上,它们与真实命题之间存在着转化的关系。也就是说,真实物体经由一定的描述、操作,转换形成各种表象或者图像(摄影照片、绘画作品等)呈现在读者面前。其基本转化形式包括:一、真实命题→文字描述;二、真实命题→图像;三、文字和图像的相互转换。第一种转化,其本身是将真实命题或者说书刊的主题思想转化为文本,介于真实与意指作用之间。譬如《小说月报》刊名,就是对客观存在的杂志进行的一种文字语言的转译。第二种转化,从真实到图像,是封面设计最基本的方法,即以摄影、插图或合成影像等方式表现真实意指。其实,从某种意义上说,封面中所出现的图形都是从真实的客观存在转化来的,只是使用的手段不同。如《小说月报》封面中经常使用人物肖像摄影,也有用水彩绘制各种人物、动物、植物等,其实都是由真实客观世界转化来的图像;第三种转化,是图像与文字之间的转换,是指同为封面符号系统的构成元素——文字、图像之间存在相互补充、说明甚至相互演化的关系。

经由真实命题转化得到封面上可呈现的设计元素后,接下来工作的重点便是如何运用、组织这些图形、文字要素从而建构成符号系统。结构主义符号学认为:语言作为结构性的体系,各项要素之间的关系可以在两个层面上展开,横方向的组合关系与纵方向的聚合(联想)关系。

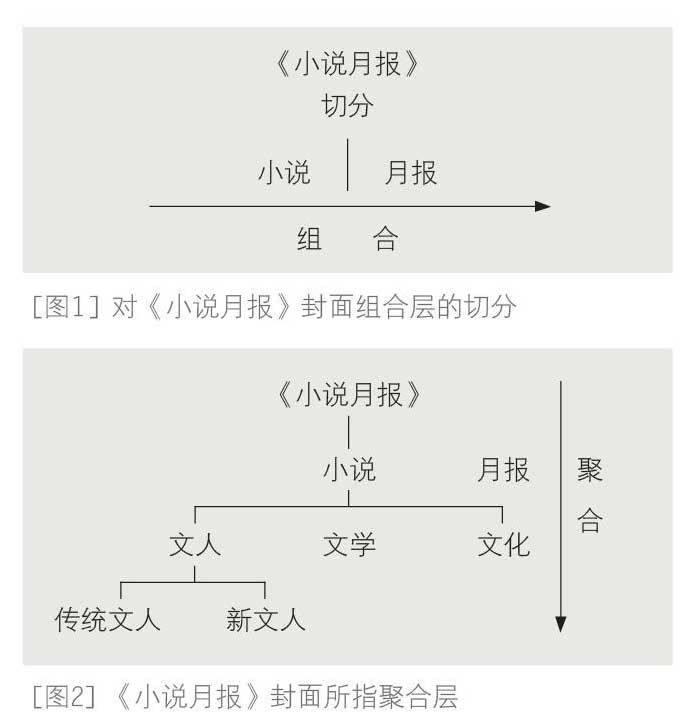

组合(synagme)层面是符号的一种横向排列,它具有空间延伸性。在分节语言中,这种延伸是线性、不可逆的,适用于组合的分析活动是切分,符号根本上就是由“可切分的实体” 组合构成的。通常对符号所指的语言进行切分,可以获得分离的更小的语言单位,以便于分析所指的内涵。如将《小说月报》直接切分为(图1):“小说”、“月报”两个词组单元,其中“小说”一词说明了刊物的文学内容;“月报”则指该刊物每月一期,与书籍、报纸区别开来。

聚合(联想associations)层面是指“在话语(组合层面)之外,彼此之间具有某种共同的要素在记忆中联系起来,形成由各种关系支配的集合”[7]。每一集合构成一个潜在的记忆系列,一个“记忆的宝库”是思维纵向延伸的结构。一个场(或聚合)中的词项必然是既相似又不相似,包含一个共同因素和多个不同因素。组合与系统相互交错,构成语言的系谱。

如以《小说月报》中“小说”这个意指单元为例展开分析,“小说”作为一种文学体裁、一个“集合”,其中包含通俗小说、言情小说或科幻小说等各种题材的这一体裁的作品。而《小说月报》是商务印书馆于1910-1931年主办的大型纯文学杂志,那么根据这一定位,我们可以将“小说”这个意指单元由聚合层又解析为三个相关的关键词,见(图2):文人、文学、文化。其中“文人”针对他的制作者和主要读者群——文学情趣比较高雅的士大夫、青年学生和逐渐被杂志吸引的市民读者。“文学”则表明刊物纯文学的性质,“文化”是强调社会环境,《小说月报》作为具有严肃文学意识、明确文学观点的大众媒介,其社会价值主要是对国内文学以及社会风尚的影响作用。

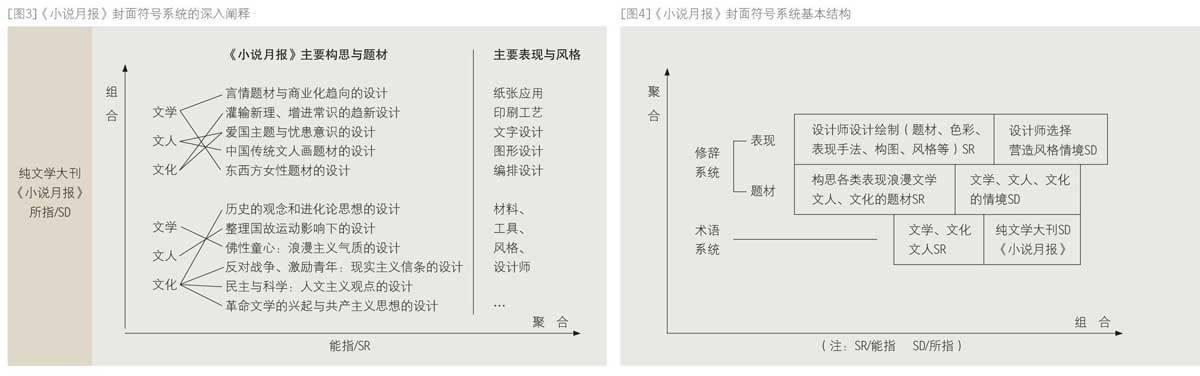

沿着示意图2上的聚合轴,可以继续追踪被切分后成为更小的语言单元的意义。如“文人”这一所指,即《小说月报》的文人制作群,他们在不同社会背景下、不同历史阶段中,又可能存在多重意指。如1910至1920年间,《小说月报》分别由清末著名词人王蕴章和小说家恽铁乔主编,他们是具有一定进步思想的“传统文人”。由于深受传统文化影响,他们主编的刊物中,传统文学的内容占主流,封面则以反映中国传统文人雅趣的构思为多。自1914年中国新闻史上著名的“癸丑报灾”[8] 发生后,迫于政治压力,《小说月报》从1914年第5卷起至第11卷,其封面及插图大量选用传统中国画的花鸟、山水、人物(以佛道及仕女人物为典型)作品,俨然一副士大夫面孔。而到了1921年,在五四新文化运动影响下,《小说月报》全面革新,由沈雁冰、郑振铎、叶圣陶先后担任期刊主编。他们是深受五四运动影响成长起来的、具有民主与科学的启蒙主义思想的“新文人”。在他们的带领下,不仅刊物成为新文学最重要的阵地,封面设计也在转向,常以西方经典艺术作品、艺术名人为封面插图,如(图6、图8);即使绘制中国人物形象也多使用西画技法,使刊物封面洋溢着浓郁的异国情调。对《小说月报》封面符号系统的深入阐释参见图3。

封面作为结构性整体,对其结构形式的描述不外乎两种形式:示意图上的横轴上的组合关系与纵轴上的聚合关系,并且在这两个方向上能够无限地切分或深化;层次越多,说明符号的意指结构越复杂。为了对符号结构描述得更为明晰,我们可以根据系统阐释深入程度的差异,沿着纵向聚合轴,将其划分为两种类型——术语系统和修辞系统。

术语系统是对所指最直接、简单、核心的表达,是由命题到寻找意指的过程,在这一层次,设计者的工作是在基本命题的基础上确定创意点。如根据《小说月报》纯文学大刊的核心定位(所指)出发,可以从文学、文人、文化三个方面来阐释,见(图4)。

修辞系统则是以术语系统为基础进行深化设计,即构思使用哪些题材表现具有文学、文人、文化意味的情境,(图4)就是修辞系统中的题材层。在该系统中,每一个关键词又可能生发出无数种的阐释。如从“文学”的浪漫特征出发,封面主题可被转译为:(图5)蝶恋花(1910年第1卷)、(图9)浪漫女性(1927年第18卷)等。并且,在确定封面主题后,设计者还能够利用绘画表现技法对符号修辞系统进行更进一步的完善,如(图4);修辞系统中的表现层,可以使用任何色彩、物品、图形等手段表现创意点。低层次上的符号又充当更高一层次上符号的所指,修辞系统层次越丰富,说明能指的表达方式越多样,不同的符号组合方式就会有不同的作品产生。而从聚合轴的位置而言,越往上层的修辞系统,则意味着其能指就越丰富多样。

套用(图4)《小说月报》封面的结构模型,将1910第1卷封面符号系统结构分析如(图5)。可见,无论是在示意图组合轴上对刊物核心意义的切分,还是之后对单个意指单元进行聚合轴上的深化解析;不论是术语系统上的直接阐释,还是在修辞系统中的能指有无限丰富的表现,总之,符号能指对所指(意义)的表达形式千差万别,这就意味着相同命题即在所指之下,杂志封面设计的结果有无限的可能性。产生这些封面设计的无限可能,正是“符号无止境的差异的延异状况”,是符号系统结构上每一层次、每个节点上的不同选择,促成了系统整体差异的产生。

那么,是哪些因素影响着封面设计中符号元素的使用及其系统建构?是什么原因导致了主编和装帧设计者构思的形式和采用的题材?无疑,时代背景即社会环境的影响是最重要的影响因素之一。(图4)梳理了《小说月报》在革新前后并且在五四新文化运动影响下由不同的装帧设计者和主编对于刊物封面进行不同诠释的角度。同样都是对文学浪漫特性的解读,贯穿在杂志创办后21年间的封面上,出现最多的是女性题材,如第3、4、7、14、18、19卷等;但无论革新前还是改革后,无论从选择对象还是表现手法上看,都有明显的区别。革新前的封面包括“中国第一女侠秋瑾”在内的女性社会名人以及虞姬这样的仕女型历史人物均混杂其中,多以肖像照片和中国画的手法表现;而革新后的封面则以青春少女、摩登女郎和劳动妇女的面貌出场,如(图6),绘制手法也以装饰性图案或铅笔淡彩的西洋绘画技法为主。

还有,包括杂志主编、装帧设计在内的制作群体其主观好恶对封面符号系统设计的直接影响也是毋庸置疑的。如沈雁冰担任主编期间,作为坚定的文学启蒙者,他大刀阔斧地将《小说月报》改造成为中国新文学最为重要的根据地之一,1921年革新伊始,《小说月报》的封面史无前例地出现了以进化论为主题的系列作品,如(图6)。而其后的主编郑振铎、叶圣陶在延续前任主编基本编辑方针基础上,将激进的启蒙观念与纯文学的发展并行,在刊登作品的文学形式、内容题材和版式类型上显现出多样性,这种多样性同样也体现在封面设计中。例如在整理国故运动影响下,《小说月报》的封面出现了以中国文学家、思想家孔子的形象,如(图7);出现了屈原的肖像(第15卷第6期);还有以仇英的名作《金谷园赏宴图》(1925年第16卷第12期)为主体的封面。在民主与科学的人文主义观点影响下,《小说月报》的封面上出现了西方文豪莫泊桑(第15卷第2期)和拜伦的肖像;在1926年第17卷第1至12期封面上连续刊登了希腊雕塑作品;还在1925年第16卷封面上分别刊登了英国著名插图画家Warwick Waterman Goble的系列儿童文学作品和《安徒生童话》的插图作品,如(图8)。

再有,当年《小说月报》的封面设计多为美术领域的佼佼者操刀,他们以各自不同的创作理念和审美风格创作出一幅幅个性迥异的封面。如擅长图案设计的美术教育家陈之佛满怀佛性童心,绘制了以装饰人物为主体的充满浪漫主义情调的封面作品(1927年第18卷至1928年第19卷)。随着革命文学的兴起,钱君匋则以简洁的图案和苍劲的刊名书写设计出颇具共产主义色彩的封面作品(1929年第20卷至1921年第22卷)。

综上所述,封面设计作为视觉艺术的橱窗、书刊内容的门面,服从于杂志的定位,是杂志内容和风格最直观的反映;而封面作为宣传推销的手段之一,其语言表现必须首先是吸引人的,并且是强调差异性的。

装帧设计工作,首先是对刊物主题的解构、对刊物内容的认识和理解,之后的封面设计则是“文本”被重新“书写”的过程,是对信息结构的加工和重构。这一过程中进行着从真实到图像和文字的转换,并由组合和聚合的关系架构成符号体系,即封面诞生。从本质上看,封面作品的差异性和吸引力的产生来自于设计者在语言组合层面上的自由与超越,来自于在不同聚合系统语段中的创造性选择与排列。具有创新性差异的形成,往往是由于修辞方式的变换以及语言系统组合的拆解与重组的结果。

(曹向晖/北京服装学院副教授、彭璐/北京服装学院讲师)

注 释

[1] 吕敬人《书艺问道》,北京:中国青年出版社,2006。

[2] 丰子恺《钱君匋装帧画例》,《新女性·缘起》月刊,1928年第3卷第10号。钱君匋《钱君匋装帧艺术》,香港:商务印书馆有限公司,1992:109。

[3]《小说月报》是商务印书馆于1910-1931年主办的大型文学杂志,恰逢五四新文化运动前后,中国处于中西文化碰撞交融的特殊时期。《小说月报》被定位为具备严肃的文学意识、高雅的文学情趣和明确的文学立场的纯文学刊物。1910至1920年间,《小说月报》分别由清末著名词人王蕴章和小说家恽铁乔主编。随着五四新文化运动的开展,1921年《小说月报》革新,之后的11年主编由沈雁冰、郑振铎、叶圣陶先后担任,成为现代中国新文学成长最重要的阵地,被誉为“二十年代小说第一刊”、“对中国现代文学影响最大的刊物”。

[4] 罗兰·巴特著、王东亮译《符号学原理》, 北京:三联书店,1999:28。

[5] 皮亚杰《结构主义》,北京:商务印书馆,1987:54。

[6] 牛宏宝《西方现代美学》,上海:上海人民出版社, 2002:730。

[7] 罗兰·巴特著、王东亮译《符号学原理》, 北京:三联书店,1999:44。

[8] 1914年4月2日,北京政府公布《报纸条例》,实行报禁。由于实行了严厉的“报禁”,在袁世凯统治期间,共有71家报馆被查封,49家受审,9家被军警捣毁,24个报人被杀,60个报人被捕入狱。如北京《国风日报》等数十家报馆被查封,仇亮、丁葆桢等新闻工作者被逮捕杀害,形成中国新闻史上著名的“癸丑报灾”。