明太祖墨迹《吴王手谕卷》考辩

2013-04-29王照宇

[内容提要] 明太祖朱元璋并不以书法见长,其存世墨迹有《大军帖》、李公麟《临韦偃牧放图》跋文以及无锡博物院藏的《吴王手谕卷》等七幅。本文认为《吴王手谕卷》确属清宫旧藏,但书法成熟老辣,不似朱氏手笔。

[关键词] 朱元璋 大军帖 临韦偃牧放图 吴王手谕 清宫旧藏

农民出身的明太祖朱元璋(1328—1398)并不是一个书法家,而且文化修养亦不高。但由于他的特殊身份,以及中国人惯有的嗜古迷古习尚,其存世墨迹的综合价值就显得十分突出。本文在对《大军帖》和李公麟《临韦偃牧放图》上的朱氏跋文比较的基础上,对藏于无锡博物院的《吴王手谕卷》进行考辩[1]。现藏于北京故宫博物院的朱元璋行书《大军帖》(纸本,纵33.7cm,横47.4cm),其文如下:

“大军自下山东,所过去处,得到迤北省院官员甚多。吾见二将军留此等于军中,甚是忧虑。恐大军下营及行兵,此等杂于军队中,忽白日遇敌不便,夜间遇偷寨者亦不便。况各各皆系省院大衙门,难以姑假补之。亲笔至日,但得有椎柄之官员,无分星夜发来布列于南方观玩城池,使伏其心,然后用之,决无患已。如济宁陈平章、卢平章等家小,东平马德家小,尽数发来。至京之后,安下稳当。却遣家人一名,前赴彼旧官去处言,信人心可动。朱。”

之所以称其为“帖”,是就其书写材质而言,实质上这只是一份军队檄文,或者手谕之类的文件。由于文化水平的局限,以及军事活动的特殊性,这些文句多是极易理解的大白话。严格意义来讲,这些文字不能算是书法,因为它既不讲究章法布局,也不注意审美格调,实用意义主导一切。在这幅墨迹中,其单个字的结构也显得松散,甚至多有失步之态,如第二行的“员”字、第三行的“是”、“恐”、“营”、“行”,第四行的“敌”、“不”,第五行的“夜”、“者”,第六行的“院”、“一”,第七行的“至”等许多字,无论是结构,还是笔法,都大有问题,看不出书写者受过正规书法训练的痕迹。实际上,朱元璋出身极为寒苦,至40岁才当上皇帝(1368),去练习翰墨的时间自然不会太多。但他在戎马倥偬中“日亲诸儒,流览神解,手撰书檄,注射简峭[2]”,通过勤奋的自学,亦能自写文书。

朱元璋传世的另一墨迹,是他1370年题写在北宋大画家李公麟《临韦偃牧放图卷》(绢本,水墨淡设色,纵46.2cm,横429.8cm,北京故宫博物院藏)后隔水处的跋文,它历来被视为毫无争议的朱氏真迹。这幅画是李公麟临摹唐朝画家韦偃的作品。在高低不平的土坡和广阔的平原间,牧者驱赶着大群马匹蜂拥而来,马嘶人叫,热闹异常。画面中段以后,马群逐渐散开成组各自活动,有的低头觅食,有的追赶嬉闹,有的奔跑,有的就地翻滚,还有几匹马走向远处的小河去饮水。众多的马匹姿态各异,生动自然。放马的牧人,有的骑在马上,有的穿戴较为整齐,有的则敞胸露怀赤足,在树荫里休息的牧人为契丹族,其中似乎还有等级的差别。整个画面的构图,前半部拥塞紧张,后半部疏散松弛,富于节奏感,历来被视为李公麟具有代表性的真迹。在后隔水处,朱元璋题写了如下跋文:

“朕起布衣,十有九年,方今统一天下。当群雄鼎沸中原,命大将军帅诸将军东荡西除。其间,跨河越山,飞擒贼候,摧坚敌,破雄阵。每思历代创业之君,未尝不赖马之功。然虽有良骑,无智勇之将,又何用也?今天下定,岂不居安虑危,思得多马牧于野郊,有益于后世子孙,使有防边御患备虑间。洪武三年(1370)二月二十三日坐于板房中,忽见羽林将军叶昇[2] 携一卷,诣前展开,见李伯时所画群马图,蔼然有紫塞之景。于戏,目前尽获唐良骥,岂问胸中千亩机。”

这些墨迹均无印玺花押,显示出这位农民出身的帝王,对书画之道没有丝毫的兴趣和修养。他对这幅名画,没有审美意义上的鉴评,却有更多的实用思想——养马为后世子孙防御边患。这些文字的布局和章法,以及结构都并不讲究,可以看出朱元璋并没有练过书法。与《大军帖》相比,这些跋文字体显得刚劲有力,艺术气息却极弱,从审美角度来看,甚至还不及前者。

另一件朱氏墨迹是藏于无锡博物院的《朱元璋手谕卷》,纸本,纵35.9cm,横58.7cm。关于该卷书法,已故书画鉴定家徐邦达和杨仁恺二人的著述中都曾有所记载,但却彼此存有抵牾,其中杨文如下:

“明代几位皇帝手迹,经前世收藏家合装成卷,即《佚目》中的《明(太祖)朱元璋、朱高炽(仁宗)、朱瞻基(宣宗)三帝书合卷》一件,向未发现,在这次乱纸堆中找出朱高炽一段手书两页,其余二帝书迄无下落。即此一段,原本是单独流传的,为后世装在一卷之内,现在又被分开,它与倪瓒《书画合璧》的分开重合有着显然不同的性质。不过从文献和历史角度而论,朱洪武、朱瞻基两人的墨迹散佚,毕竟是一桩损失[4]。 ”又“《朱元璋(太祖)高炽(仁宗)瞻基(宣宗)书》,《石渠宝笈》重编著录,真迹。朱元璋一通已佚;北京荣宝斋在哈尔滨丁心刚求售《佚目》纸堆中找出朱高炽二段,故宫博物院藏,有明人王峻一跋,由辽宁省文物店存[5] 。”

徐邦达的《重订清宫旧藏书画录》仅记载了“《太祖朱元璋等三帝书卷》,纸本,《石渠宝笈》续编著录,曾藏乾清宫[6] ”,寥寥数语,其余信息皆无。该手谕写道:

“吴王亲笔差人赍至军前,教左相国徐达知会:今后就阵获到寇军及首目人等,不须解来,就于军中典刑。近自十月二十五日二更二点,都督府断事牢内所禁张寇首目二十四名将牢子打死,逃出城外。至龙湾,二更时分将一只解军需的船拿去。随时狠捕,至龙湾发快船狠赶,必是可获。今后不必解来。”

内容纯粹是大白话,显示出朱元璋草莽出身的本色,也是其手谕的一贯特点。朱元璋的书法不甚入章法,点画稍欠法度,笔法也略显稚拙,但笔力坚挺,稚拙中不乏健拔,又因书写时不拘绳墨,仪态生动,别具风神。有学者认为“卷首尚为楷书,随着情绪波动,渐趋行楷,后半段笔墨放纵,颇有气势。整体书风浑厚古朴,雄强豪放,很能表现朱元璋杀伐决断的英雄气概[7] ”。这是从书法审美意义上进行的评价,但严格来讲,其距离书法的距离尚远。

该墨迹最早著录于明人王世贞(1526—1590)的《弇山堂别集》卷八十六之“诏令杂考[8] ”,王氏行文仅记录该法书的内容,其余讯息皆无涉及,故宫博物院的马顺平已指出其中的不足与舛误[9] 。王世贞为明末文坛领袖,明太祖书法理应深藏宫中,王氏如何知晓该法书内容,实令人大惑不解。明朝开国皇帝的墨迹在有明一代就流落民间,并被当时文人所著录,实属一桩怪事。

明末清初学者顾复的《平生壮观》(成书于1692年)一书也著录了五卷明太祖的书法:“太祖,年号洪武。与中山王徐达手敕,白纸,字如古钱。云大军下山,东省院官员甚多,恐留此等于军中甚是忧虑(云云),后押字甚奇。又一手敕,区画王保保事宜,短纸字少,押同。又一手敕,云吴王亲笔,差人赍至军前,教左相国徐达,知会获到寇军就于军中典刑(云云),押字半寸[10]。”比对实物,锡博本《吴王手谕卷》当是顾复著录中有“押字半寸”的这件。卷后尚有顾氏一段评语,其文如下:“明太祖少坎坷,未尝学问,其作字岂当以八法求之?观其区画,军机驾驭将帅于千百里之外,如臂之挥指,而英断截然如此[11]。”顾氏言辞毫不隐晦地否定了朱元璋的书法水平。

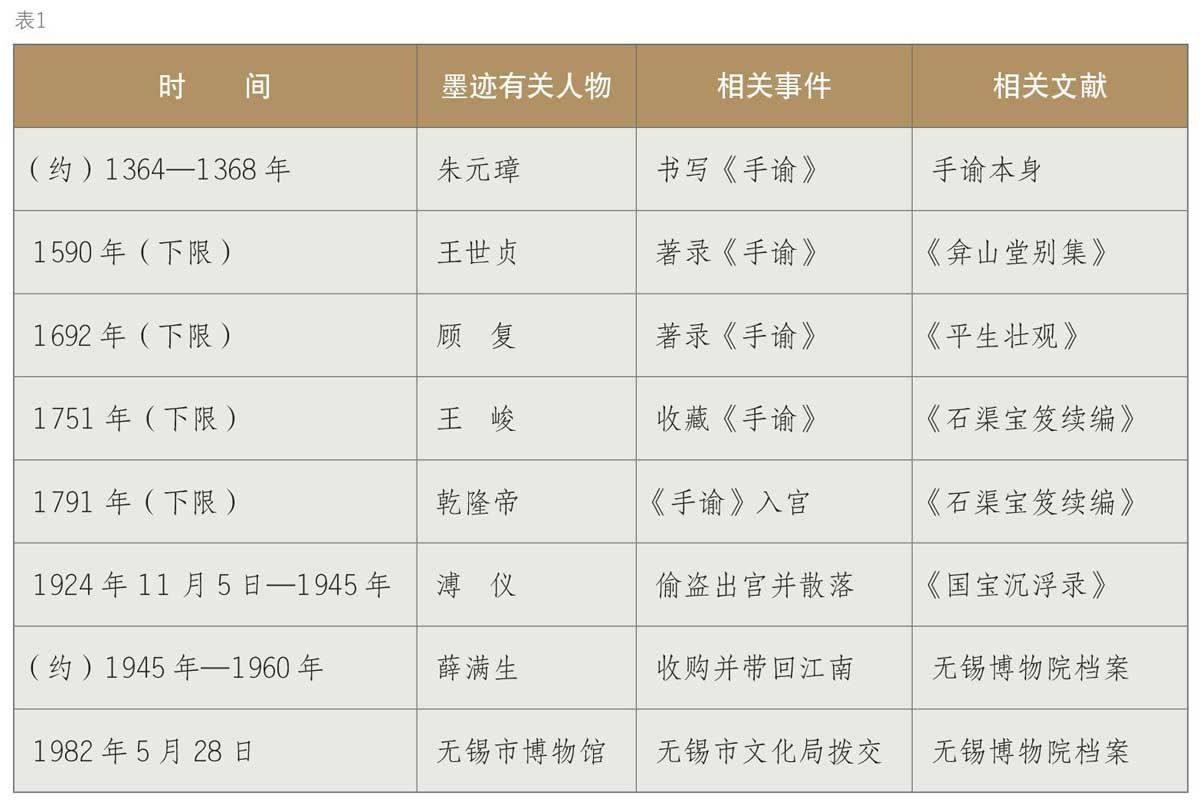

乾隆五十六年(1791),《石渠宝笈续编》又著录了该墨迹,据载原藏之清人王峻(1694—1751)[12]。王氏在中国书画鉴藏史上并不是一位大家,他如何收得此物,我们不得而知。同时这卷书法上并无王氏的任何收藏印记,也许是因为该手谕后与明仁宗朱高炽的御笔三帖、明宣宗朱瞻基的御笔一帖合装为一卷,后不知何故这五帖散佚并流落民间,更兼五帖中明仁宗楷书《皇太子致赞善徐好古书》和明宣宗《御制适兴词》下落不明,王氏鉴藏印记更无法知晓,只剩下王峻一跋被《石渠宝笈续编》著录[14]。据载,公元1364年—1368年朱元璋称吴王,这卷手谕当写在这个时期,有学者认为该手谕书写的具体时间应在1366年的十一月至十二月间[15]。行文至此,我们大致可以勾勒出《吴王手谕卷》的流传过程。(见表1)

在上述诸环节中,唯王世贞以前的近两百年时间,即公元1364—1590年,该墨迹的流传过程含混不清,其余的流传过程均清晰可辨。1986年5月,中国古书画鉴定小组来无锡鉴定,杨仁恺认为该墨迹是真迹,谢稚柳则表示存疑。这件作品原系清宫旧藏,20世纪20年代溥仪将之偷盗出宫,后被无锡人薛满生获得。薛满生,名处,字满生,号文卿,其斋号曰“约斋”。薛氏早岁留学日本,20世纪三四十年代曾任伪满国务秘书一职。1945年日本战败,溥仪外逃期间,这批文物不断被随侍人员和守卫盗卖哄抢,流落民间。当时身在长春的薛满生顺势购买了一批清宫旧藏书画,《吴王手谕》就是其中的一件。20世纪60年代,在当时的政治运动中,薛氏被判刑入狱17年,其丰赡书画藏品亦被政府一并没收,1982年5月28日,《吴王手谕》入藏无锡市博物馆(现无锡博物院),其流传过程大致如此。

此卷上钤盖有“乾隆御览之宝”、“石渠定鉴”、“宝笈重编”、“乾清宫藏宝”、“嘉庆御览之宝”等收藏印章,说明曾被清宫内府珍藏。严格来说,这些印章的钤盖数量和位置,和常见的“乾隆五玺”、“乾隆七玺”或“乾隆八玺”都不吻合,印文也不是很好。一般情况下,清宫书画如果入选《石渠宝笈》或《秘殿珠林》正编的钤五玺,其具体布局如下:画作本幅右上钤盖“三希堂精鉴玺”和“宜子孙”二印,中上方钤“乾隆御览之宝”(椭圆形)一印,左方则是“乾隆鉴赏”(圆形)和“石渠宝笈”(或“秘殿珠林”) 二印。选入重编的精品加钤二印:“秘殿新编”、“珠林重定”,或者“石渠定鉴”、“宝笈重编”,此种布局称为“乾隆七玺”。藏于以下五处者再加盖一印,或“乾清宫藏宝”、或“养心殿藏宝”、或“重华宫藏宝”、或“御书房藏宝”、或“宁寿宫续入石渠宝笈”,称“八玺”。《朱元璋手谕卷》的上方有“乾隆御览之宝”(椭圆形)一印,右方钤“石渠宝笈”方印(该印严重走形),左侧则是“石渠定鉴”(圆印)、“宝笈重编”(方印)、“乾清宫藏宝”(方印),其布局和常见的“乾隆五玺”或者 “乾隆七玺”都不吻合,而且布局相错甚远。从印文看,这六枚清宫印章和标准的清宫印章却保持了一致,证明这件墨迹确是清宫旧藏。至于一些微小的偏差,可能和钤盖时的动作,乃至印章的清洗有关,并不妨碍大体。(见图1)

就书法本身而言,《朱元璋手谕卷》远较《大军帖》和李公麟《临韦偃牧放图卷》熟练老辣。如《朱元璋手谕卷》第四行的“不”字,第五行的“军”和“中”字,第八行的“将”字,以及“今”、“至”等字,都比《大军帖》和《临韦偃牧放图卷》上的跋文写得熟练。(见图2)

《朱元璋手谕卷》中的文字显得极有功力,不像是没有练过书法的人所为。据载,公元1364—1368年朱元璋称吴王,这卷手谕就写在这个时期,而《临韦偃牧放图卷》的跋文则写于1370年,两则书法写作时间相距不远,差距不应该有如此之大。对于这个疑问的最好解释,其答案有二:其一,此卷手谕属于行书,其书写技法自然和李公麟《临韦偃牧放图卷》上的楷书跋文有别;其二,该手谕确属清宫旧藏,但并非出自明太祖之手。

(王照宇/中国艺术研究院硕士。现任职于无锡博物院)

注 释

[1] 王世贞《弇山堂别集》卷八十六,北京:中华书局,1985:1643。

[2] 马顺平《明太祖传世法书考》,《中国国家博物馆馆刊》2013(2):99—110。

[3] 顾复《平生壮观》卷五,转引自卢辅圣《中国书画全书》第四册,上海:上海书画出版社,1992:931。

[4] 顾复《平生壮观》卷五,转引自卢辅圣《中国书画全书》第四册,上海:上海书画出版社,1992:931。

[5] 王峻:1694—1751年,字次山,号良斋。江苏常熟人,雍正二年(1724年)进士,官至江西监察御史。

[6] 马顺平《明太祖传世法书考》,《中国国家博物馆馆刊》2013(2):103。

[7] 马顺平《明太祖传世法书考》,《中国国家博物馆馆刊》2013(2):103。

[8] 明太祖传世书法有七件,分别是《总兵帖》、《安丰令卷》、《高邮令卷》、《行书手谕》、《大军帖》、《致驸马李桢手敕卷》、《跋李公麟临韦偃牧放图卷后》。

[9] 谈迁《国傕》卷二,北京:中华书局,1958:325。

[10] 杨仁恺《国宝沉浮录》,沈阳:辽海出版社,1999:285。

[11] 杨仁恺《国宝沉浮录》,沈阳:辽海出版社,1999:349。

[12] 徐邦达《重订清宫旧藏书画录》,北京:人民美术出版社,1997:12。

[13] 蔡卫东《运筹帷幄,决胜千里——无锡市博物馆藏吴王手谕及其历史背景》,《书法》2002(9):76—77;蔡卫东《无锡博物院藏〈吴王手谕〉的新发现》,《无锡文博》2012(2):65—66。