极地之光

2013-04-29苗菁尼玛泽仁季宏敏邰武旗苗菁

苗菁 尼玛泽仁?季宏敏?邰武旗 苗菁

一、传统唐卡艺术与现代性唐卡创作

《中国美术》:尼玛老师好!非常感谢您在百忙中接受我们的采访并引领我们的读者走近唐卡。您是系统接受现代美术教育的藏族艺术家,多年研究藏族文化和唐卡艺术,以丰厚的藏文化底蕴、独特的高原风情感受和中西交融的笔墨技法,营造了自己的艺术天地,得到了画坛的认可,还被十世班禅大师生前法赐为班禅画师。请您先给我们的读者介绍一下唐卡艺术的产生和发展概况。

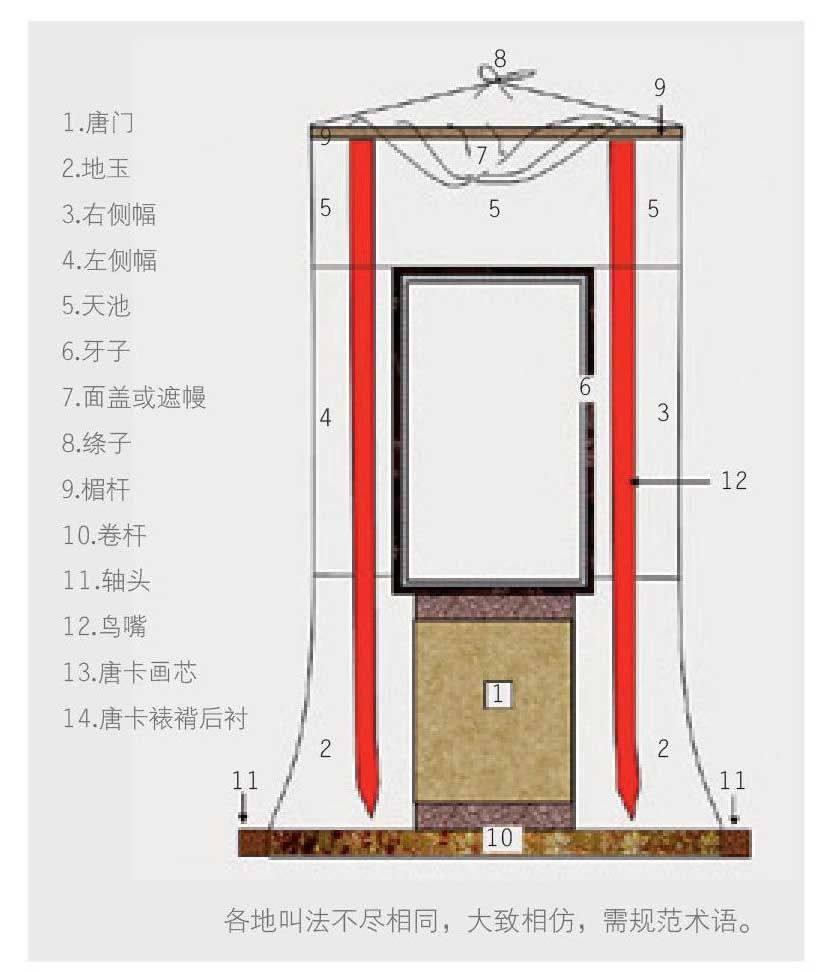

尼玛泽仁:好的。唐卡也叫“唐嘎、唐喀”,是藏文音译,指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画。

说起藏族绘画史,可追溯到吐蕃王朝早期。远在四五千年前的卡若文化遗址中,就有在陶器上用黑彩绘成的三角折线和三角图案等简单纹饰,从中可窥见藏族绘画艺术的萌芽状态。建于公元前100多年前的藏族第一座宫殿——雍布拉康的墙壁上就绘有壁画。公元7世纪,吐蕃王朝崛起后,吐蕃王朝相继修筑了布达拉宫等建筑规模空前的宫殿。有不少绘画艺人参加了这些宫室的壁画绘制工作,大大促进了西藏绘画艺术的发展。《大昭寺志》有松赞干布法王用自己的鼻血绘制一幅白拉姆女神像的记载。这表明,此时由于佛教的传入,绘画艺术也有了较大的发展。于是,构图相对随意、不受建筑限制、便于悬挂、易于收藏的新的绘画形式——唐卡就应运而生了。

唐卡艺术的发展,从时间上可分为四个时期。第一个时期是7至9世纪的滥觞期,即造像之初期,也就是藏传佛教的滥觞期。这一时期的唐卡构图简练,多用青、黄、赤、白四种纯色绘成。人物造像几乎全裸,仅以梵绳、八宝为庄严,主尊画得较大,多直线。第二个时期是12世纪左右,即藏传佛教的后期。西藏江孜地区形成了一种以印度犍陀罗、尼泊尔、汉地和西藏本土艺术风格相互融合的地方艺术流派,即江孜画派。其特点是造型比例适当、着重刻画人物心理、突出个性特征的写实手法。第三个时期是15至16世纪,即藏族佛教艺术的繁盛期。此时的西藏宗教上层参与唐卡的创作活动,产生了著名的“门者画派”、“门萨画派”和“嘎玛贡画派”。第四个时期是18至19世纪,也就是唐卡绘画的鼎盛时期。这一时期的艺术风格主要受到汉地工笔重彩技法的影响。

鼎盛时期的唐卡艺术还可分为两个阶段。第一阶段是以18世纪八邦寺高僧多倾觉和曲吉牛勤所创的“新嘎玛贡画派”为其代表。第二阶段是19世纪初所形成的“汉风”时期。“新嘎玛贡画派”在第一阶段华丽富贵的风格基础上,开始追求汉画其设色雅致、格调清新,形成了今天的唐卡艺术风格。

《中国美术》:看来唐卡也是经过长期的发展才成为一种经典的艺术形式。那么唐卡绘画的内容主要表现在哪些方面?

尼玛泽仁:唐卡的内容有三个方面。(一)主要是表现宗教主题的绘画。画面描绘的可能是一些喇嘛、神灵的画像,或佛陀的本生故事、寺院的建筑场面等。(二)非宗教主题的绘画。如表现一代英王松赞干布生平业绩的历史题材;还有描绘史诗英雄格萨尔的民间文学题材。(三)有祝福意义主题的绘画。比较著名的有八吉祥徽、八吉祥物、七种王室珍宝、七宝物、不和之战图、和睦四兄弟、由鼻牵象图、六长寿图等等。

《中国美术》:请您再给我们介绍一下唐卡绘制的步骤以及常见的尺幅是多大的?

尼玛泽仁:唐卡的绘制,有着非常严格的仪轨。绘制唐卡前,首先根据画面的大小来选定尺寸适当的画布。如将画布四边缝在一个用四条和普通铅笔粗细的树枝制成的画框上,然后用绳子在名为“唐卓”的大画架上,按“之”字形把细木画框的四边同大画架的四边绑在一起。然后,先在画布上涂一层胶水,再用一种动物胶与滑石粉调和成的糊状物均匀地涂在画布上;待画布干了以后,把画布放在桌面等平坦的地方,用贝壳、圆石等光滑的东西磨擦画布,一直到看不见画布的布纹为止,这样还有益于画面吸收色彩。这时才开始用碳条起稿,绘制图像的轮廓;最后根据画面上的水泊、高山等景物的不同,涂上相应的颜色。绘佛像时,先画莲花座,再画布饰,最后画佛身。画佛身要严格按照《造像量度经》的要求,严格掌握佛身各部位的比例,不论画景物还是画背景,都应先画浅色后画深色。最后是一道类似汉地绘画的装裱工序。画成后,四周镶以各色锦缎,上下两端贯以木轴,有了这两根木轴,唐卡卷起来就方便多了,这也是把唐卡叫做卷轴画的原因。

唐卡最常见的尺幅是条幅形,底边留有很大空白,尺寸一般是75cm×50cm。横幅唐卡尺寸大约为110cm×35cm。智唐有大有小,最小的有10cm×5cm,甚至更小,如同微雕一样的画幅;大的不限。如有一种按寺院墙壁大小绘制的唐卡名为“坚唐”,可大可小。

《中国美术》:唐卡是绘制在什么材料上面的?制作方式有什么不同?是用什么颜料绘制的?

尼玛泽仁:笔绘唐卡的底布主要是棉、麻质材,绢较少;因绢非藏地本产,多由汉地引入。画底的白粉主要是石灰(lime)、白垩(Chalk)。媒介主要是动物胶、植物胶,多用牛皮、牛骨胶。唐卡制做过程从古至今一脉相传,自公元8世纪以来至今未变。绘制唐卡的颜料以植物性颜料和矿物性颜料为主。植物性颜料通常用于勾线、描影,矿物颜料用来平涂画面绝大部位的重彩。

唐卡根据所用材料和制作方式,可分为两大类。

一是以丝绢为原料的“果唐”,意为丝绸唐卡。果唐有用丝绸经手工刺绣而成的刺绣唐卡;有把各种丝绢裁成各种形状的布块,然后再把这些布块缝接起来拼成画面,这种唐卡叫做织锦唐卡;有用丝线经手工编织而成的手织唐卡;还有一种贴花唐卡,与织锦唐卡相似,不同点在于其制作方式不是缝接布块而是把切成的各色布块用胶粘在画布上组成画面;还有一种是版印唐卡,用墨或朱砂作颜料,用套版直接印在丝绸上,套版主要用木版,偶尔也用铜版或铁版。果唐中,尺幅最大的一种叫做“果固”,不能随便挂出来。以拉卜楞寺为例,只有每年举办正月大法会时,才将这种“果固”挂在专门为挂“果固”而修建的晒佛台上。布达拉宫有一幅55.80m×46.81m的巨幅唐卡,画面描绘的是无量佛,是在五世达赖圆寂后由摄政王桑结嘉措主持制作的。果唐看起来像是用雕镂工艺绘制的,风貌典雅,富有立体感;同时,又具备丝织品细腻华贵的特点。这种唐卡花纹精致,色彩绚丽,质地精密而厚实;有的用珠宝镶嵌于五彩缤纷的花纹中,显得华丽精美。在西藏山南地区泽当县昌珠寺,有一幅名为《观音菩萨憩息图》的珍珠唐卡。这幅唐卡画面泛红,观音菩萨体态纤细、优美,其安逸的神态表现出一种顿挫有序的韵律。这副长2m,宽1.2m的珍贵唐卡于元末明初制成,画风工整细致,据介绍,共用了珍珠1300g左右(计29026颗)、镶嵌钻石1颗、红宝石2颗、蓝宝石1颗、紫鸦鸟宝石27.5g、松石45.5g(185颗)、珊瑚205g(1997颗),还用了15.5g黄金。

二是用颜料绘制或印刷的唐卡叫做“智唐”。“智”为藏语音译,意为绘制,“智唐”意为绘画唐卡。绘制唐卡所用的颜料都是不透明的矿物及植物颜料,再按一定的比例加上一些动物胶和牛胆汁。这种配方会使绘制好的唐卡即使过了数百年也能色彩鲜艳依旧。敦煌壁画至今色泽鲜艳,除了洞口长年封闭外,与所用颜料均来自我们青藏高原有关。依据画背景时所用颜料色彩的不同,智唐可分为以下几种:用多种颜料画成背景的彩唐;用金色颜料画成背景的金唐;用朱红色颜料画成背景的朱红唐卡;只用黑色画成背景的黑唐;还有一种“版印智唐”,它的制作方法与果唐中的版印果唐相同,唯一区别在于果唐印在丝绢画布上,智唐则印在用棉布画布上。

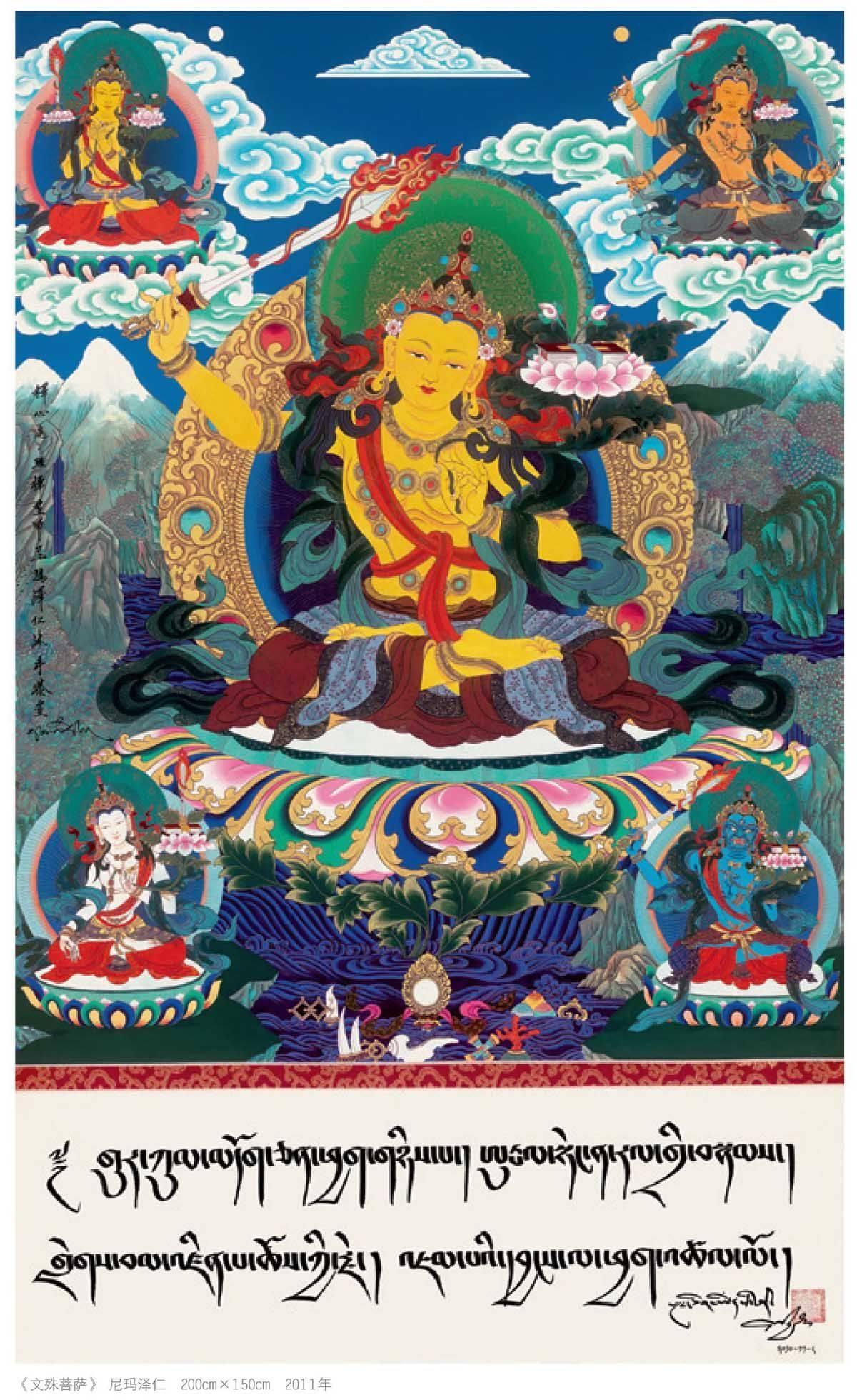

《中国美术》:通过您的介绍,使我们对唐卡有了初步了解。您的宗教绘画已远远地走出了寺院画,走出了以唐卡为代表的旧藏画;并将传统宗教画与现代艺术融合在一起,也可以说是开启了宗教绘画的一代新风。 请您能否具体地谈谈巨幅唐卡和重彩作品《文殊菩萨》《普贤菩萨》《南无观世音菩萨》《地藏菩萨》的创作情况。

尼玛泽仁:好的。多年来,我一直有一个心愿,就是想在五台山、普陀山、峨眉山、九华山这四大佛教名山上,都能存有藏传佛教的唐卡式重彩作品留世。我经过多年构思、锲而不舍地努力,终于完成了这四幅画的创作。《文殊菩萨》是传统意义上的唐卡,所有程序都是按照传统唐卡仪轨制作的,画五方文殊菩萨。此作历时一年多精心创作完成后,经过全国政协、统战部、宗教局等有关部门的层层严格审批,又请十一世班禅在唐卡下方白绢上题偈颂词。再认真测日、择址、做法会等,举行正式捐赠仪式。2011年10月15日唐卡《文殊菩萨》已被永久供奉在五台山菩萨顶的大雄宝殿了。

唐卡《普贤菩萨》画的是骑着大象的菩萨造型。此作是严格按照唐卡仪轨绘制的,但所配的背景被我改变了。画的右上角是峨眉山的山头;按传统画法,普贤菩萨本应供奉在大殿里,但是这样画有我对佛教的理解。我这样跟宗教领袖解释:“佛的意义在于走进每一个人的心田,而不是在于顶礼膜拜,那是后人做的形式。你看普贤菩萨眼神慈祥地面对着我们,骑着大象款款而来。”

《南无观世音菩萨》已创作完成,捐赠给了世界文化遗产地普陀山。

我画《地藏菩萨》必须遵循大家认可的样子,但画菩萨脸上的表情没有任何限定。我觉得把地藏菩萨画得像唐僧模样就很好,给人仁厚、慈祥的感觉,使人面对死亡时不会有恐惧感;因为地藏菩萨主管生命,我把他画得很庄严,整个画面的表现完全是我对佛教的理解。我觉得艺术家自己的理解很重要,因没有人画过,所以我画的地藏菩萨下边是水,上面是火,以水与火的对立来象征生和死的对立。地藏菩萨周围这五人的肉身至今供在九华山,木乃伊至今还有弹性,已经几百年了,堪称神人,供奉在寺院里。因为涂成金色看不清先贤的模样,我把金色拨开将他们画成人的模样,我把他们都表现出来了,证明走进地狱之门后只要修炼到位,就会生命永恒。陪衬背景画的是宇宙中的黑洞。我画的黑洞与科学家讲的是一样的,黑洞最终会把宇宙所有的物质吸进去,最后连黑洞都不存在了,消失了。那宇宙经过多少亿年以后,生与死都是不断地轮回,科学家已经预测出生命体最长者就能活500万年;那我们人类已经走过250万年,还有250年,这个物种就灭绝了。你看恐龙那么具大的身量,瞬间荡然消亡;所以和谐地保护人和大自然的关系太重要了,尊重大自然规律太重要了。我认为将背景画成黑洞具有一定的科学性,同时亦具有一定的哲理性,加入创作者自己的审美理念和文化认知,我画的这几幅画都带有这样的创作意义。这些画挂到佛教名山以后,就得到整个宗教界的认可,不仅具有绘画意义,还有宗教意义。从我个人角度来讲,这就是艺术品,就是从敦煌开始到现在的我国宗教艺术继承和发展的过程。《地藏菩萨》这一巨幅唐卡将供奉在九华山,目前十一世班禅正在题偈颂词。

这四幅唐卡式重彩作品的创作构思过程很长,目的就是要证明,在这样一个时代,在中国的大地上,所有传统文化都得到了很好的尊重。

《中国美术》:您现在还画传统式的唐卡吗?

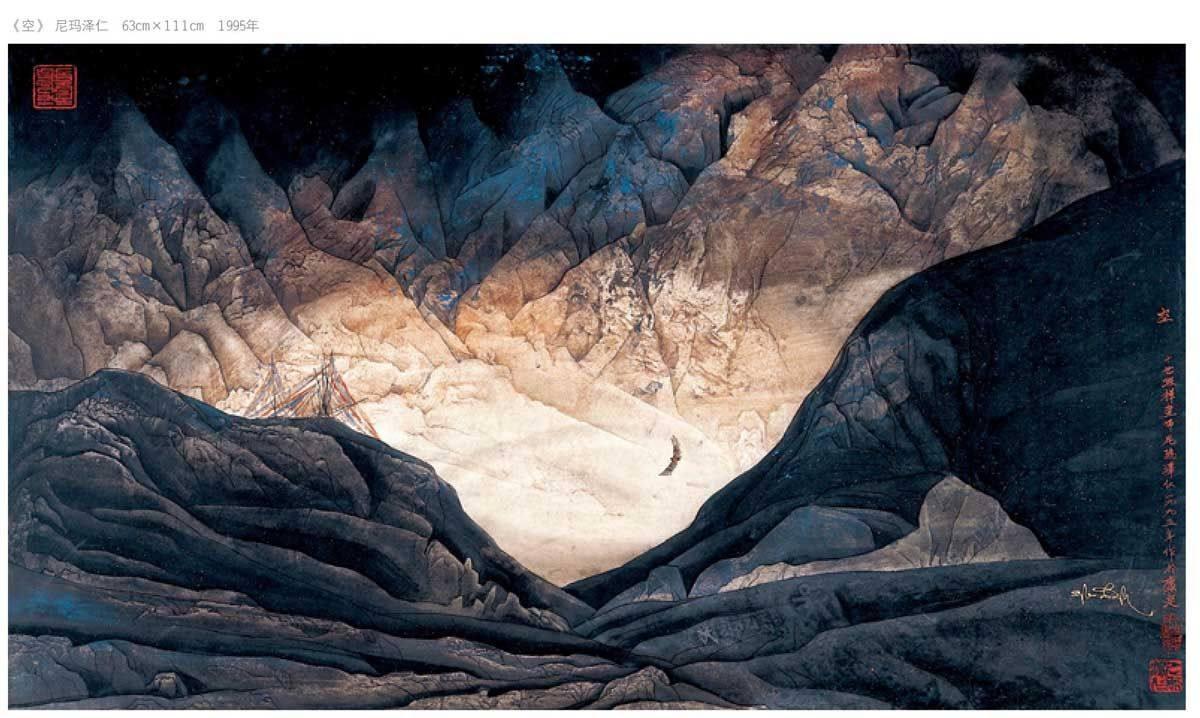

尼玛泽仁:多年来,我一直在画唐卡,主要是为了研究藏族文化;在研究的过程中我认真地学习藏画。唐卡画风很丰富,有来自西藏、青海、四川的,还有来自尼泊尔的,各种风格的变化非常微妙,只有专门研究藏画的人才能看得出。所以我在研究的过程中慢慢地吸取民族艺术的营养,总结出一些规律性的东西,然后,再从唐卡中走出来,演变成一种现代的艺术风格。我在这个过程中进行了非常认真的研究,例如,有些画把唐卡的造型提炼出来,而用水墨来表现,这在传统的藏画中是不能这么做的。所以,我的绘画方法并不是严格按照传统轨制来做的。但是,我认为离开了母体文化而出现的文化现象是无根之木、无源之水,是没有发展前途的。我觉得一个民族能够形成和繁衍,正是因为她有自己的文化。这个文化,是这一民族在发展的过程中经历一次次的洗礼和淘汰并在这种再洗礼、再淘汰的状态下逐渐成形的。 藏民族的文化也是在千百年的发展过程中形成的,只有在这样的基础上才有高度,只有在这样的高度上往前推进,那才是时代的进步、文化的进步。

《中国美术》:也就是说,您没有驾轻就熟地一直按照仪轨绘制唐卡,而是经过几十年的默默探索,走出一条具有时代气息的唐卡艺术创作道路。您在继承与传播藏文化方面思考最多的问题是什么?

尼玛泽仁:1980年,我的版画参加了全国展览。王朝闻先生看了我的作品说,如果把名字盖上,看不出是汉族画家还是藏族画家的作品。这使我受到了很大的震动,我从这时开始踏上了寻求民族文化之根的漫长征途。多年来我思考最多的问题,是怎样使藏文化走向全国、走向世界,让其他民族的人群能走近和了解我们的藏文化。因为大雪山把藏文化封闭在一千多年的历史里面,对我们藏族人来说有着一种崇高的精神境界,但是外部世界并不是对此很了解。我们藏族有着非常深邃的佛教知识、佛教理论、哲学思想、宇宙观等等,但由于语言和地域等原因,没办法与外界交流和让别人接受。我是个美术工作者,我了解到,外国人也在研究我们的唐卡。后来我到了世界上很多国家,他们能感觉到唐卡是藏民族独特的艺术,但是并不知道其中传达的思想。这个文化符号不是国际性的,她的地域性很强,只局限在藏族地区。这使我感觉到,藏族文化跟所有人类文化一样,也存在着走出去的问题。发展藏族文化,传播藏族文化,引进外来文化与藏族文化进行交流、交融,是我终身所追求的奋斗目标。

《中国美术》:全球化引起的生产、生活方式的变革,特别是在多元文化交融的今天,唐卡艺术是否会受到外来文化的冲击,其发展前景如何?

尼玛泽仁:是的,我很担忧。在中国历史上,少数民族文化逐步消亡的例子很多。但是现在国家很重视对少数民族文化的保护,作为少数民族的一员,我们自身也得保存和发展自己的文化。民族传统文化是一种维系民族文化生存的重要力量,在现代发展过程中,少数民族文化传统中有些不符合社会发展规律、不能保持自然生态平衡和社会和谐的因素被摈弃、被新的社会文化所改造,这是很正常的。但我们应该充分认识到少数民族文化的价值,使其保持充分的活力以利可持续发展;同时包容外来文化,与其和谐相处,共同发展,为人民提供精神资源,为构建和谐社会做出贡献。

现在我们国家很重视西藏佛教文化,投资建设寺院,有更多的信徒更加了解藏传佛教文化,喜爱唐卡。从而激发人们内心对美好未来的憧憬和向往,让更多人感受到真善美的存在,促进了唐卡艺术的保护和发展。我坚信,在多元文化交融的今天,唐卡艺术会有更加美好的发展前景。