中国美术史上的汉长安城美术

2013-04-29林通雁

附记

《西都——汉长安城美术史迹的发现与研究》

作者/林通雁

策划/杨西婷 责任编辑/张化梅

16开 印张/30

2012年12月出版 2013年7月第1次印刷

定价/86.00元

陕西人民美术出版社出版

邮购地址/西安市北大街131号

邮编/710003

邮购电话/029-87262491 87265112

将西汉王朝的都城美术作为专题研究的对象,有助于我们把握那个时代美术发展的主脉,并从更多门类及细节入手,捕捉艺术的闪光点,丰富中国美术史的内涵。《西都——汉长安城美术史迹的发现与研究》这本书结合文献记载、考古勘探发掘材料及国内外的学术研究成果,分列都城(包括宫殿、城池和园林)、陵园、画像砖和瓦当、宫苑雕塑、陵墓雕塑、宫廷绘画和墓室壁画、青铜器和玉器等七章,系统梳理、总结和讨论汉长安城美术,并在诸多问题上提出了作者自己的见解和看法。

一、在继承和发展中崛起的长安城

张衡《西京赋》中“览秦制,跨周法”一语,概括了汉长安城建设的基本轨迹。“览秦制”是现实的需求,包括选择在秦都咸阳渭南旧址上建都,充分利用和改造秦之旧宫,沿袭其“殊形诡制”的建筑样式和风格等。“跨周法”是现实需求与政治理想的结合,主要表现在择取周代都城的规制及宫殿建筑的艺术成就上。

汉长安城的营建主要集中在高祖、惠帝、武帝、王莽执政四个时期,形成初、中、晚三个阶段的建筑高潮。高祖时在“非令壮丽亡以重威,且无令后世有以加也”的建筑思想指导下,由丞相萧何主持,先是在秦兴乐宫旧址上建成长乐宫,后又在秦章台宫的基础上建成未央宫(图1)。惠帝时修筑城池,先后征调关内外吏民数十万人,历时五年完成了这项规模浩大、前所未有的筑城工程(图2),城池的布局形制合乎《考工记·匠人营国》中周王城的蓝图。秦都咸阳集古代“象天设都”之大成,汉承秦制,但因地形地貌的关系,导致长安城南北垣墙曲折,而由此引发的城池象征北斗、南斗星宿之说,则属于后来的附会,与当初的城池规划并无关系。高祖、惠帝时还设立了东市、西市,营建武库、太仓,初创北宫,建立太上皇庙、高庙等。汉初的都城建设,显示了新兴政治力量的迅速聚集和他们改朝换代的雄心,同时也意味着新的政治制度和社会秩序的确立。

武帝执政时,掀起长安城建设的新高潮。他先是在长安北域的甘泉山下营建了具有郊祀、求仙、军事、朝会和避暑等多重功能的甘泉宫,接着在长安城内增饰未央宫,修建北宫、桂宫和明光宫,后来又在城池的西侧建造了包括前殿、宫阙、用于祀神的高台和楼阁,以及山水园林在内的建章宫。在天人合一和君权神授交织的政治框架下,武帝的个人欲望极度膨胀,他的祀神求仙及改革后宫制度行为,成为当时国家政治的重要内容,并主导着长安宫殿建筑的发展方向。

西汉晚期,王莽在他摄政和以新朝代汉的過程中,先是弘扬儒学,后来又托古改制,并在长安城南郊修建起了由明堂(辟雍)、社稷和多座宗庙构成的大型礼制性建筑群。其目的是对先前庞大繁芜的国家祭祀制度进行改革,同时向天下表明他遵从天命和对汉王朝的合法取代。长安明堂可视为泰山下奉高明堂“通水,圜宫垣”的样式与汉帝宗庙形制的结合,而“王莽九庙”直接沿袭了汉帝宗庙形制。这些大型纪念性建筑,垣墙内的主体建筑皆作四面殿屋、中间台室的布局。

广袤的上林苑包括山地、黄土台塬、河流阶地和漫滩等多样化的地貌类型。发源于秦岭北坡的灞、浐、沣、潦(涝)、潏()、等多条河流纵贯苑区。武帝时对秦上林苑进行改造和扩建,通过修葺或新建离宫别馆,开发水利及大量引进动植物,统筹安排并灵活变通苑内的空间组织,创建了湖泊、山地、动物和植物等功能性景区。它们自成一体,苑中有苑,苑中建离宫别馆,形成“大分散,小聚合”的态势和格局。

在继承和发展中崛起的汉长安城,以其超乎寻常的规模和气势,合乎礼仪的形制,成为后代都城建设的典范,在中国古代建筑史上具有继往开来的重要意义。

二、改制创新的陵园

汉长安城以北约1500米处是渭水,渭水之北是关中平原的第一道台地——咸阳原,西汉王朝十一代皇帝有九代皇帝的陵园坐落在这里。它东起泾渭交汇处的咸阳正阳乡张家湾,西至兴平豆马村,绵延30多千米,依次排列着景帝刘启阳陵、高祖刘邦长陵、惠帝刘盈安陵、哀帝刘欣义陵、元帝刘奭渭陵、平帝刘康陵、成帝刘骜延陵、昭帝刘弗陵平陵、武帝刘彻茂陵。另外两位皇帝的陵园,文帝刘恒霸陵建在长安城东南郊的白鹿原,“凿山为藏”,不起坟;宣帝刘询杜陵坐落于长安城南的杜东原,平地起坟,规制与渭北诸陵相仿。西汉陵园分前、中、后三期:长陵、安陵、霸陵为前期,阳陵、茂陵、平陵、杜陵为中期,渭陵以下陵园为后期。

高祖长陵坐西面东朝向,垣墙呈南北略长的长方形,帝后同茔不同穴,共处一个大陵园之中。陵园内设置陵庙、寝殿和便殿等礼制性建筑,从葬坑集中布局在帝陵封土以东,陵区中有统一的陪葬墓园和陵邑。长陵借鉴秦及秦代陵墓建制并适当调整,奠定了后来诸陵的发展方向。后来的文帝霸陵独树一帜,因山为陵,它带着薄葬思想的光环,实为防止盗掘及借助高山象征陵主永存不朽,并直接影响了长安以外诸侯王陵墓的建造。

景帝阳陵将长陵建制发扬光大,整个陵区以东西轴线为主,南北轴线为辅,陵园作为主体,帝陵位居陵园的核心位置,陪葬墓园和陵邑沿东西轴线的东部展开。陵园门阙高大宏伟(图3),帝陵、后陵、寝庙、陪葬墓园及陵邑内的里坊皆为方形,布局讲究择中和对称。阳陵不仅对先前诸陵进行整合并扩大规模,更重要的是它将秦陵的影响融合在改制创新之中。西汉陵园制度的确立,阳陵具有标志性的意义。

武帝茂陵沿用阳陵模式,愈加追求宏大和奢华,并出现了一些新变化。它突破先前诸陵的昭穆排序,开拓了陵园的发展空间,使“独立陵园制”得以强化;帝陵封土构筑得异常高大,在陵园中的核心位置更加突出;地面建筑增多,除寝殿、便殿和陵庙外,还有池沼禽鸟景观的园林,以及宫女居住的馆所;从葬坑特别多,密集有序地排列在帝陵封土四周及陵园的西南、西北及东北部。集大成者的茂陵深刻地影响了后来诸陵的建制。

帝陵作为中心,是整个陵园规划与设计的基点。西汉陵园大都呈东西向的长方形,以协调陵区内陪葬墓园和陵邑的布局;帝、后陵皆四面辟门,帝陵门阙与陵园门阙相对;寝殿、便殿、陵庙、后陵等布局在帝陵周围。由于入葬者是皇帝与他的妻妾,而不是母亲与皇子或祖母与皇孙,故帝陵与后陵(包括后妃墓)在陵园中的位置,实为“帝中后东”或“帝中后西”,象征长安城未央宫前殿与椒房殿,以及北宫、桂宫和明光宫等后妃居所,表达的是前朝后寝关系,以及朝宫与后宫制度。

宣帝杜陵帝、后寝园的考古发掘,是我们了解西汉中期寝园建制的重要依据。阳陵“罗经石”遗址的试掘,对我们认识西汉前期的京庙、陵庙,乃至晚期长安城南郊的明堂(辟雍)和“王莽九庙”建筑形制,具有重要的學术价值。阳陵陵庙的形制不会是景帝时新创,应当延续了高祖庙(包括原庙)、惠帝庙、文帝顾城庙及霸陵陵庙的传统。汉之前秦始皇的极庙(信宫)集宗庙建筑之大成,它对汉帝宗庙,乃至长安明堂及“王莽九庙”也有一定的影响。

西汉陵寝制度日臻完善,日、月、四时祭祀活动有序,直接带动了陵墓美术的繁荣。

三、整饬典雅的画像砖和瓦当

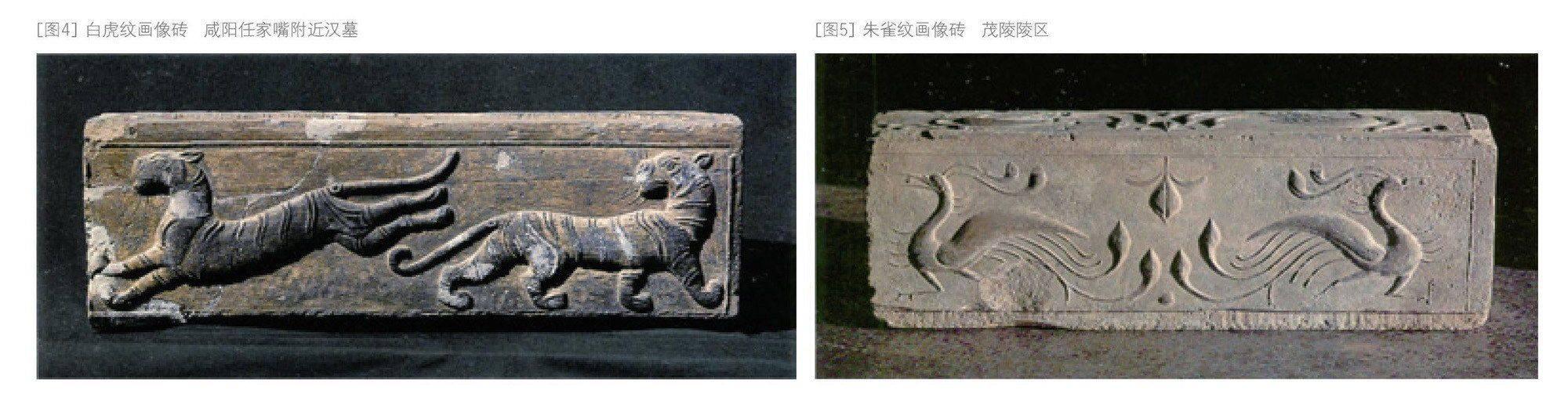

随着考古发掘工作的不断推进,在汉长安城宫殿遗址、陵园及周边墓葬发现的画像砖日渐增多。长乐宫、未央宫、桂宫和甘泉宫遗址发现的几何纹方形和长方形砖,有方格纹、回纹及菱形纹等,延续了秦砖的装饰风格。在都城南郊及陵园发现的空心砖,纹饰为多种几何纹组合,有的边沿装饰龙、虎、狮、有翼神兽等图案。阳陵、茂陵、平陵和杜陵出土的四神纹画像砖(图4、5),属于汉时新创,它们主要用于装饰陵庙踏步,题材和造型风格无不带着帝王思想及气派。汉砖画像全部采用模具捺印,有用阳线造型的阳陵样式与具有浅浮雕效果的茂陵样式两种,改变了秦砖画像采用阴线的造型手法。

汉瓦当继承发展了秦瓦当的作风,当面纹饰以四神纹、云气纹、字纹最具代表性。长安城南郊礼制建筑遗址批量出土的四神纹瓦当,成组配套,风格统一,充满律动感,堪称动物纹瓦当的典范之作。秦时云气纹瓦当主要有羊角形纹、反云纹、云朵纹(卷云纹)和蘑菇形云纹四种。汉时云气纹瓦当,云朵纹和蘑菇形云纹多见,羊角形纹、反云纹少见,先前的“S”形纹几乎不见,艺术风格整饬典雅。汉瓦当的当心纹饰可归纳为玉璧式和铜镜式两大类,但其设计理念一致,皆表现的是天道模式。

关于文字瓦当出现的年代,学术界尚存争议。持文字瓦当始于秦时意见者,所依据的差不多都是秦宫汉葺的宫殿名瓦当,如羽阳、蕲年、泉、来谷、竹泉、阳、兰池、黄山、成山、梁山宫等。这些宫殿大多与雍四及其他祭神礼仪有关,且都远离长安城。而在长安城中的长乐宫、未央宫、桂宫和北宫等遗址,却从未发现有秦兴乐宫、章台宫、甘泉宫、信宫(极庙)等宫殿名瓦当。当时将这些宫殿名模印在瓦当上的动机,意在表现西汉王朝顺应天命,而秦宫汉葺的建筑活动,恰好为文字瓦当的问世提供了一个契机。

按其功能划分,长安的文字瓦当可分标识和吉语两大类。标识类为研究者和收藏家所重视,考释和论述最多。吉语类注重词藻修饰,措辞雅丽,并与书法之美与建筑载体融合一体,抒发人们对个体生命、社会生活、国家福祉及民族团结的美好祝愿。其范例可举茂陵出土的“加气始降”、“屯泽流施”、“光曜宇”、“道德顺序”、“泱莽无垠”、“流远屯美”、“与民世世天地相方永安中正”,以及武库和甘泉宫遗址出土的“维天降临延元万年天下康宁”瓦当等。吉语中最为流行的有“千秋万岁”、“与天无极”、“长生未央”、“长乐未央”、“长生无极”、“延年益寿”等。武帝、宣帝时因“润色鸿业”之需要,文学受到最高统治者的青睐,辞赋兴盛,名家辈出,故吉语瓦当出现有其特殊的历史背景。

长安文字瓦当的书体大多采用篆书,当面布局饱满,字体方圆并举,随形就势,长于结构处理,讲究笔画的工整与宽博疏朗。

四、风神激扬的宫苑雕塑

从宏观美术史的角度观察,古代大型雕塑艺术的兴起,与宫殿、园林建筑活动同步,而秦汉王朝正处在这样一个开创性的时代。汉长安城宫殿宏伟,城郊皇家园林风光旖旎,一批大型雕塑作品配置其中。按物质材料分类,它们有青铜雕塑和石雕两种,在造型题材方面,涉及人物、神禽、瑞兽及水族动物。作为当时全国政治和文化中心,长安不仅是宫苑雕塑最大的展场,同时又是雕塑新样式及新风格的孕育地。

秦统一中国后,秦始皇诏令收缴天下兵器,聚之咸阳销毁后铸造了“重各千石”的十二钟铜人,堪称中国古代青铜雕塑的奇迹。汉时长乐宫、未央宫、建章宫、甘泉宫中皆列置钟铜人,但它们却都失去了秦代那种纪念碑式的意义,成为纯粹的礼仪装饰之物。

元狩二年(前121年)霍去病率军出陇西大破匈奴右地,缴获休屠王部的祭天金人,武帝诏令安置在云阳甘泉山下立祠祭祀。此举既是对匈奴部族祭天习俗的尊重,又起到夸耀汉威的作用。祭天金人可能是替代祭主的祭器,造型样式大概受到亚欧草原民族艺术风格的熏陶。

武帝时在未央宫柏梁台、建章宫神明台及甘泉宫通天台铸立大型捧露盘仙人铜像。仙人铜像装置在高大的铜柱上,舒掌捧承露盘,盘中置玉杯。它们的问世,凝聚着武帝长生不死的欲望和雕塑匠师艺术创造激情,标志着西汉大型铸铜雕塑时代的到来。

伴随着长安城的建筑浪潮,宫殿、园林装饰雕塑也应运而生。建章宫的多处建筑物,如南宫门、东阙和北阙上装置有大型铜凤,营造出天上宫阙的奇幻景象。南宫门的殿屋及东阙上的铜凤下面设置转枢,兼有测风功能,而北阙铜凤被赋予五谷丰饶的象征含义。武帝时因获得西域大宛马而铸造的大型铜马列置在金马门(未央宫的北宫门)旁,其范本出自长安相马名家东门京所献的铜马法(式)。

飞廉观位于上林苑,观上列置大型铜飞廉。山东滕州、苍山发现的东汉石翼兽和画像石皆有“龙爵”(即飞廉)题铭,是我们认识长安铜飞廉造型的一个依据。西汉中期,通往西域的道路打开,外来文化与传统文化再度出现互动,传统有翼神兽吸收域外格里芬(griffin)的造型元素成为可能,上林苑铜飞廉就是其中具有典范意义的作品。后来汉明帝将之东迁雒阳,安置在上西门外平乐观,东汉墓地列置的石翼兽或受它的影响。

将星宿形象化是当时图解天象的流行做法。象征云汉无涯的昆明池牵牛、织女石像,堪称中国早期园林雕塑的代表之作。将其处理为跽坐姿势,是西汉时石雕人像所遵循的一个普遍法则。秦之兰池开创的“一池三山”及设置石鲸的园林艺术模式,为汉时所继承并发扬光大。位于汉昆明池遗址西边的马营寨,尚存一件石鲸残体。武帝时还在建章宫的西北部开凿太液池,池中构筑渐台并堆垒假山,象征海上三神山,池边设置“龟鱼之属”石雕,意在提示和说明海上仙山的环境。在太液池遗址发现一件石鱼,长4.9米,形如橄榄,整体效果突出。

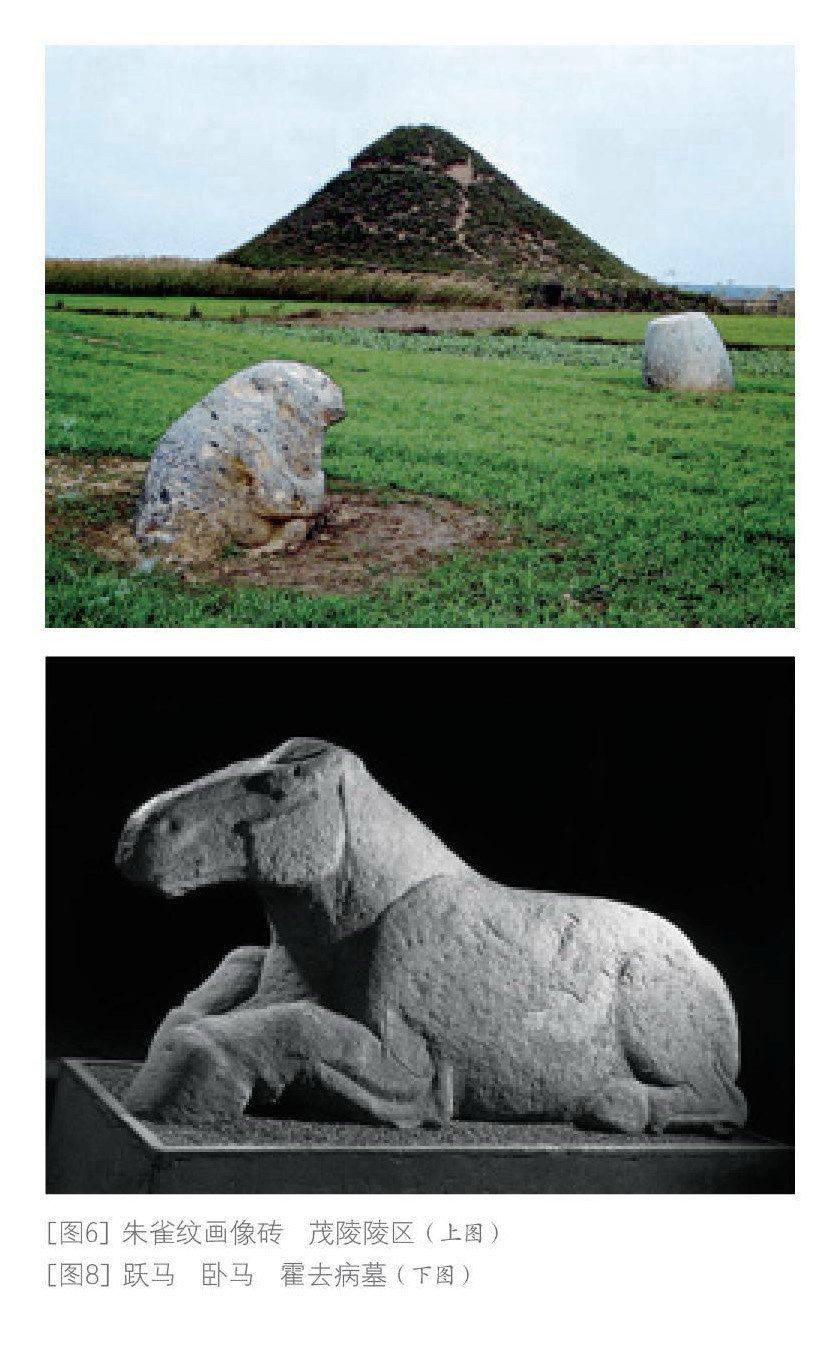

在长安城以北100多千米的甘泉宫遗址,有石熊和石鼓遗存至今(图6)。石熊为蹲式,造型风格古拙雄浑;石鼓大约是文献中所说的“石坛”。它们与通天台下的附属建筑有一定关系,或是当时泰一祭坛的附属物。

五、细致生动的墓俑和纪念碑式的墓上石雕

汉之前的秦俑不仅是一种新的墓俑样式,而且还有一整套新的设置方式,它开创了中国古代陵墓雕塑的新时代。受秦陵的影响,汉帝陵园的从葬坑制度,以及制俑理念和技艺也得益于秦。西汉统治集团中楚人居多,楚风西渐长安,墓俑的形制随之发生变化并改样出新。

阳陵和茂陵从葬坑高度集中并分区布局,改变了秦陵从葬坑散布的形式。阳陵从葬坑表现的是出行仪仗,厨中家畜,府库、宫官机构等内容。出土的着衣式木臂陶俑,是一种崭新的最高等级的墓俑样式,它吸收楚木俑元素,陶、木、织物等多种材料结合,雕刻、模制、手塑、彩绘、装置等多种造型手法兼施,力求对象的逼真与精致。汉俑实行“缩微”,体量只有秦俑的三分之一,它既是楚人对秦之暴政否定的一个具体反映,同时也节省费用,便于案头制作和大批量的产出,以及与从葬坑创设的场景协调。

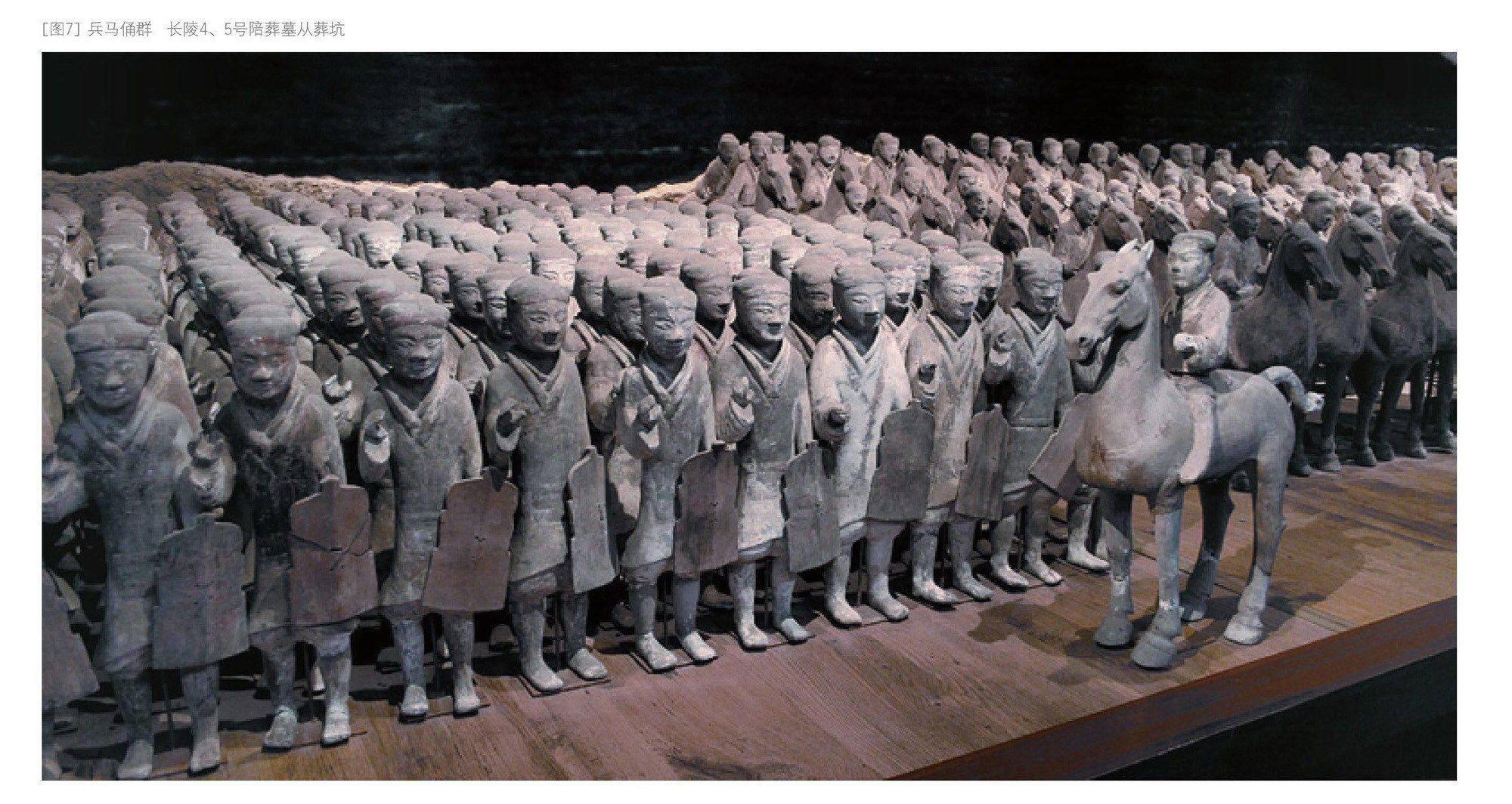

阳陵1号建筑遗址和窦后陵附近从葬坑出土的彩绘乐舞俑、侍从俑等,属于皇室丧葬专用品,塑工严谨,造型端庄。长陵、安陵、阳陵陪葬墓的出土的彩绘陶俑,折射出时代习尚的变幻。秦时的兵马俑在长陵陪葬墓从葬坑中改头换面,大量骑兵俑涌现,步、骑兵种分列并呈方阵(图7),以及军队中不同职能军士形象的刻画,如指挥俑、薄书俑及人兵俑等,都为以前所未见。安陵陪葬墓出土的步兵俑中,亦不乏精彩之作,如立射俑、舞蹈俑、递物俑等形神兼备,充满军旅生活气息。阳陵陪葬墓出土的彩绘陶俑,刻画都是贵族宅邸中的侍从者形象,立俑衣饰华贵,形体端庄,神情矜持;跽坐俑面容秀雅,动作轻快,富有生活情趣。长安墓俑的艺术特征,主要表现在突出静穆中的内省精神,表达温顺亲近的感情和捕捉细致的动态等方面。

备受到学术界关注的长安陶翼兽,出自西安北郊的多个西汉早期墓葬,同时伴出的还有陶编钟和陶磬。它们装饰丧葬之用的陶制乐器支架的座子,遵循着传统礼乐器“饰趺以飞廉”的装饰理念,兼有“羽属”和“属”两种形象特征,可能保留着早期创作有翼神兽的动机。

霍去病墓石雕是中国古代最早一组具有纪念碑性质的大型群雕。它表彰抗击匈奴的年轻将领霍去病的赫赫战功,彰显汉武帝的政治抱负,同时寄寓着人们希冀国家强盛和社会安定的理想。列置在墓地上的立马、跃马、卧马等(图8),代表着英雄率领的骑兵军团,象征强大的军事力量;人与熊和石人表现校猎活动中猛士搏兽情景,旨在向戎狄炫耀武功,表达战争与和平的主题思想。发现于封土顶部的石鱼(鲸)、石蛙(龟),属于战国秦汉时期海上神山图像系统中的内容;封土斜坡上的石虎、野猪、卧象等,意在表现祥瑞。这组大型石雕是由国家职能部门“左司空”领导下的石雕工匠集体完成的,造型风格与同时期长安园林中的装饰石雕一致。它们中大多数单体类型动物呈现的俯卧姿式,与大型石雕初兴时的创作经验积累及雕凿工具等因素有一定关系,而少数复合体类型作品,借鉴了北方草原的动物纹风格。

六、走向成熟和繁盛的绘画艺术

张彦远《历代名画记》云:“图画之妙,爰自秦汉,可得而记。”长安城的宫殿壁画,有寓意性质的动植物和器物(承明殿),十一名臣(麒麟阁),历史故事和人物(明光殿及西阁),以及天、地、泰一诸鬼神(甘泉宫)等,主要用以整肃朝纲,表彰勋烈,纪念圣贤及人与神沟通。武帝时活跃在长安宫中的方士文成,绘画技艺高超,他策划并装饰云气车,主持绘制了甘泉宫中的礼神壁画。长安宫中还有一批专门从事绘画创作的黄门画者,著名的周公负成王朝诸侯图,以及张良、李夫人和休屠王阏氏画像等,都出自他们之手。元帝时的宫廷画工,如杜陵的毛延寿、安陵的陈敞、新丰的刘白和龚宽、下杜的阳望及樊育等,都是长安人,他们各怀丹青绝技,或擅长各类人物写真、牛马飞鸟众势,或善于布色。

已发现的西汉时期墓室壁画,大多分布在洛阳和西安两地。20世纪80年代之前发现的壁画墓主要集中在洛阳一带,学术研究受到一定局限。后来在西安地区陆续发现数座西汉晚期墓室壁画,有力地见证了西汉绘画艺术所取得的成就,同时也拓宽了美术史研究者的视野。

长安汉墓壁画的艺术特点,一是反映传统敬天意识和天文学成就的天象图引人注目。西安交通大學壁画墓顶部绘制的天象图,为迄今所见年代最早的一幅圆形式二十八宿星图。它受到传统盖天说影响,画面完整,内容丰富,形象生动,一些图像尚保留着先民赋予星宿的古老含义。二是墓室顶部的天象图与后壁上部的画面,如手擎灵芝腾踏向上的羽人、羽人飞升戏龙、大团云气纹等呼应交接,营造出升仙主题及氛围,表达墓主对仙界的向往。三是出现了都市贵族现实生活的画面。西安理工大学壁画墓的东西两壁,分别绘有车马出行、狩猎(图9)、宴乐舞蹈、斗鸡娱乐等场景;曲江翠竹园壁画墓的四壁,绘出象征贵族府邸的帷幔,帷幔下面的众吏属及男女侍者(图10),场面十分阔绰。四是大型人物肖像画格外引人入胜。曲江翠竹园汉墓的四壁绘制的人物,皆作四分之三侧面造型,高者达2米,一般也在1.4米左右,为先前发现的汉代绘画遗迹所不见。长安宫中绘制纪念性人物肖像画盛行,墓室壁画受其影响。

七、时尚的铜器和创意的玉器

与三代铜器相比,汉代铜器的礼制含义渐去,但却有属于自己时代的风采。西汉前期,秦文化的继承与山东六国文化的复苏交织一起,器种及其形态呈现出多种多样的面貌。传统礼器中的许多种类消失,只有鼎、壶、钫、等流行,而在墓葬中它们又与铜制日用器具混杂一起。到西汉中期以后,大量的铜料用于制造室内摆设品和生活器具,花样翻新,创意甚多。长安宫中使用的铜器,大都是在宫廷少府机构和地方工官直接掌控中生产的,而且产量大得惊人。装饰工艺也日益考究,在素面铜器流行的同时,鎏金、镶错及彩绘装饰的铜器受到皇室贵族青睐。

河北满城陵山汉墓出土的铜器中有不少长安宫中用器,如长乐宫乳丁纹铜壶、长信宫灯等。长安发现的铜器,以茂陵阳信冢从葬坑、西安三桥镇高窑村窖藏出土的具有代表性。在前一处出土的,多为武帝时皇室用器。如鎏金铜马(图11),可能是文献记载中的“金马”,是国家对外交往中的馈赠礼品;鎏金银竹节熏炉兼有实用和摆设功能,异常华贵,引领博山熏炉风气之先。后一处出土的鉴、鼎、锺、钫、等,都是上林苑宫馆之物,它们中大多为西汉晚期制品,具有相当的典型性,是汉时华丽与朴素两种风格并存中朴素风格的集中体现。

在茂陵陵区发现的错金银云纹铜犀尊,尚存商周青铜鸟兽尊之遗风。长安城遗址出土的铜羽人(图12),应是一件器座,羽人双手捧抱的可能是盛放仙药的药箱。西安东郊出土的鎏金铜沐缶和征集的铜连鼎,属于皇室成员用器。其他如成山宫鼎、奇华宫五足炉、鎏金凤鸟锺(图13)、错金云纹钫及彩绘车马人物镜等,也是汉代铜器的代表之作。

在汉长安城内发现的玉器,最重要的是桂宫4号建筑遗址出土新朝王莽封禅祭天的玉牒,上面阴刻“万岁壹纪”、“封亶泰山新室昌”等篆文并涂以朱砂,具有重要的学术价值。

西汉陵园的玉器每每都有惊人的发现。在长陵附近出土的皇后玉玺,为迄今所发现年代最早、等级最高的玉玺。茂陵“瓦渣沟”出土的大型四神纹青玉铺首(图14),用于装饰陵庙大门,雕琢精致,造型厚重,代表着汉代装饰玉器的最高工艺水平。它不仅成为迄今所发现年代最早的组合性四神纹作品,也是考订西汉四神纹定型及风格化的一件重要物证。

在杜陵陵区新发现的玉舞人(图15),刻画一对风姿绰约的舞女形象,面部琢磨细致,身上衣纹变化自如,线条优美流畅,为同类体裁及题材中难得的圆雕作品。它是一件陈设品,性质与穿缀在佩饰上的玉舞人不同。同时发现的三件金扣玉杯,腹壁琢磨多道弦纹,口沿、杯身、圈足采用金扣装饰,可能是盛接天露的专用杯具。

渭陵礼制建筑遗址出土的一批玉雕,大多采用和田上等美玉雕琢而成,构思与创意皆出人意表,堪称中国古代玉器的曠世杰作。玉羽人驭天马(图16),采用加底座的方式,使天马凿空的四足及长尾五个支点连接一体。两件玉辟邪的造型样式完全风格化。其中独角玉辟邪出土时,与鎏金微型编钟同置于带盖鎏金的微型铜鼎内,证明它是微型编钟的配饰之物。玉人头像风格写实,可能刻画的是元帝刘奭的形象,象征神主得道成仙,长寿延年。

一代首都是全国政治、经济中心,主流文化的集中体现,它常常主导和引领社会新风气和新时尚,并为其他地区所仿效。深入研究汉长安城美术,对重建汉代美术史具有积极的意义。

(林通雁/陕西人民美术出版社编审)