水墨韵味?瑞士风情

2013-04-29薛永年

近些年来,中国美术家协会积极推动的海外写生,是一项增进中外文化交流并向海外传播中国文化的卓有成效的活动。前年以来,在瑞士阿尔卑斯水墨基金会的支持下,中国画家三次赴阿尔卑斯山经过的瑞士和法国写生采风,感受和描绘阿尔卑斯山麓的瑞士风光和地域风情,并先后在两国成功举办画展。2013年9月23日至26日在炎黄艺术馆展出的“中国美术家眼中的世界”美术作品展中,集中地展示了上述写生与创作的成果。这一活动,有效地促进了画家对当地自然风光、历史文化与风土民情的了解,同时也为中国画家在海外展示中国水墨文化之美开拓了新的空间。

中国画的水墨语言,最单纯又最丰富,灵动多变而神秀莫测,虽然离不开民族文化对媒材的选择,但更是“外师造化,中得心源”传统的产物。善于继承并发扬这一传统的历代画家,都在感受大自然中发展了中国画的笔墨之美,对此,清代的理论家笪重光在《画筌》中总结道:“善师者师化工,不善师者摹绢素。”“景不嫌奇,必求境实。”“从来笔墨之探奇,必系山川之写照。”这些观点深刻地指出:发展笔墨的唯一途径就是以大自然为师。

近百年来的写生,虽然借鉴了西方的对景描写,增加了现场感,但观察方式和表现方式已经中国化,变成了具有创作意识的写生。特别是20世纪50年代以来,关山月、傅抱石、李可染、赵望云、吴冠中、黎雄才、张仃和石鲁等中国画家赴海外写生的活动,不但丰富了创作资源,而且面对新景观的挑战,进一步探索了中西融合,实现了写意与写实的统一,丰富发展了水墨语言,形成了以中国画水墨语言描绘外部世界,同时抒发感受的新传统。

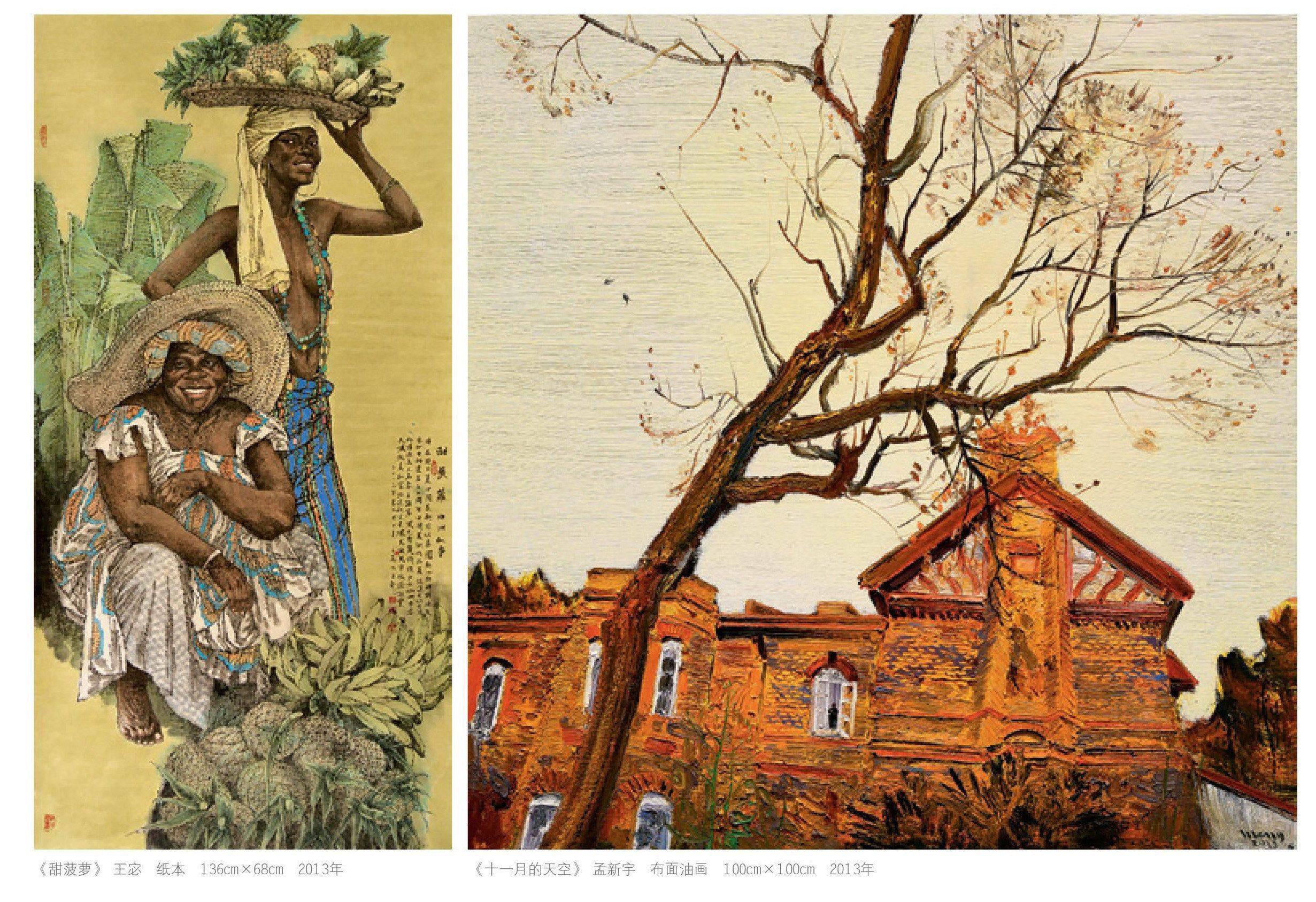

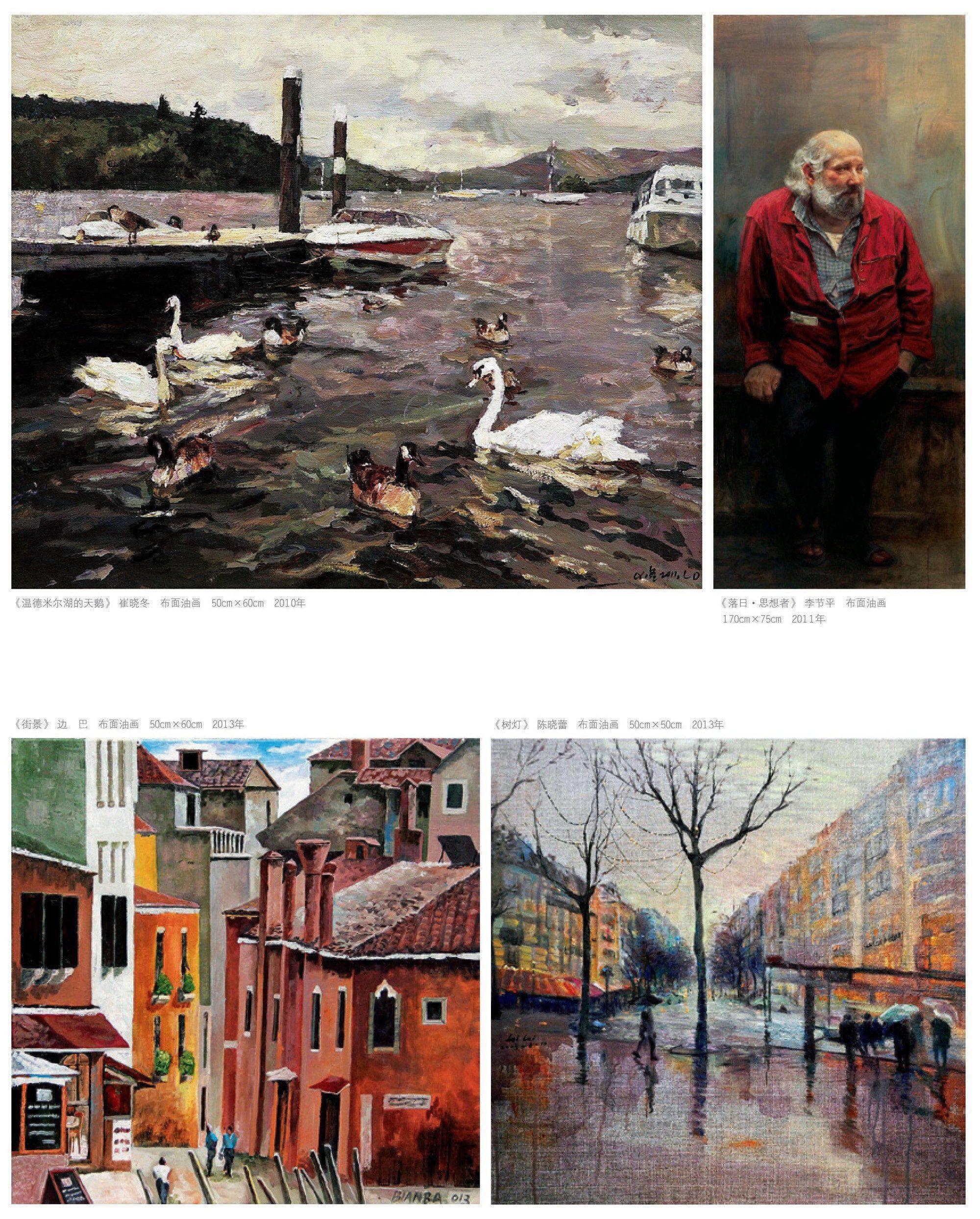

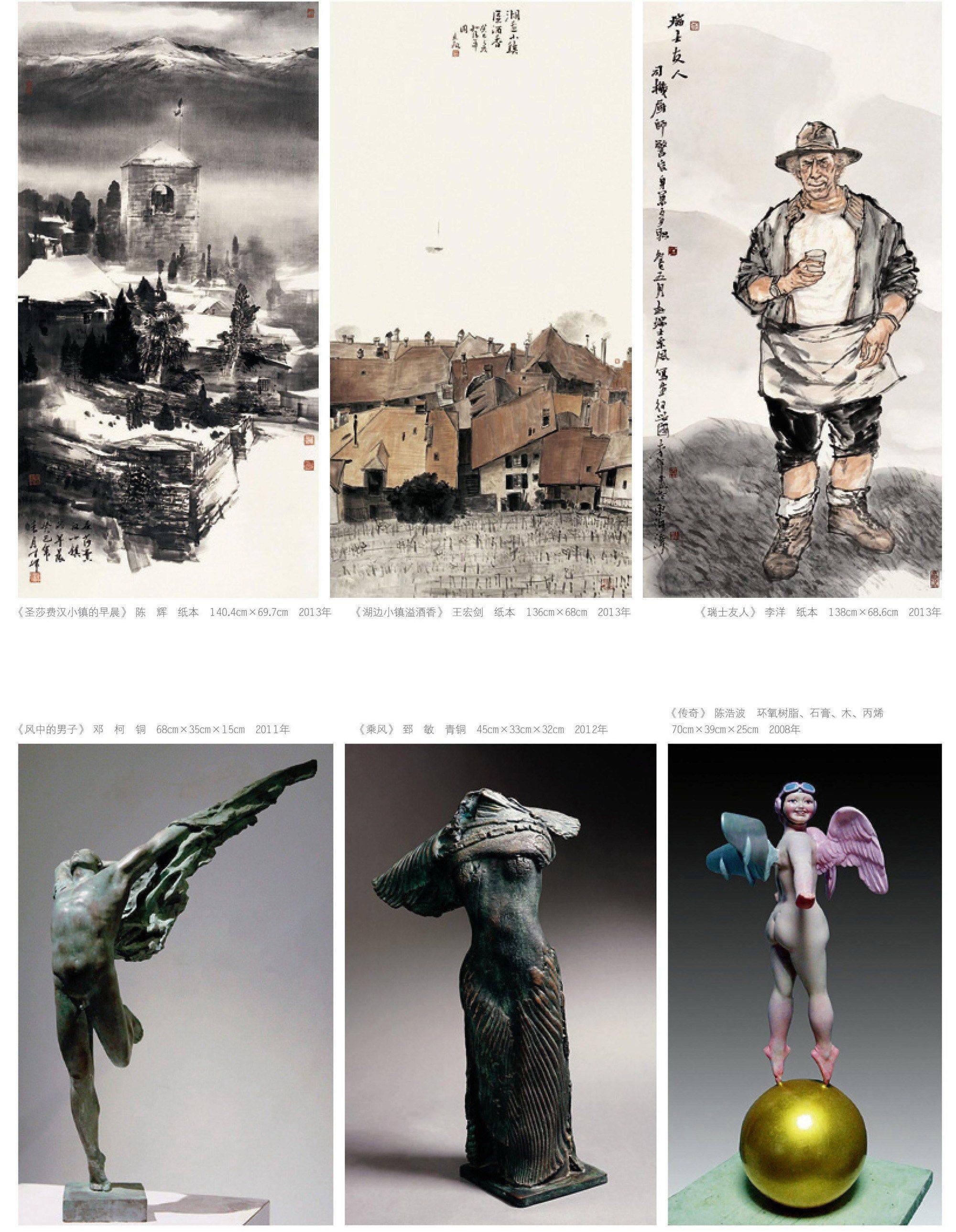

参加这次展览的刘大为、覃志刚、吴长江、龙瑞、程振国、崔晓东、王宏剑、李洋、陈辉、陈平、何加林、张捷、唐辉、刘中等画家,都曾参加瑞士写生活动,并在写生的基础上推出一批清新多采、生機勃勃的作品。他们以中国特有的水墨之美,用各自不同的艺术风格,描绘了中国画家心目中的异域风光和风土人情,既展现了20世纪以来中国画家过硬的水墨写生功夫,又显示了在文化碰撞与交融中跨文化交流的最新视觉成果。

画家笔下皑皑的雪山、茂盛的山林、沧桑的古堡,宁静的小镇、错落的村舍,弥漫的流云,明灭的光线,滑雪的纵横驰骋,缆车的高耸入云,使绮丽的风光与笔墨的灵动融为一体。既表达了画家身处异域的真实心迹,同时也反映出画家对东西方艺术观念差异与融合的深刻反思和积极实践,为中国画艺术语言和表现题材方面的拓展提供了新的有益的探索,为以笔墨语言描绘异域风光而传播中国的和谐文化方面做出了积极的尝试。

在这个经济全球化的时代,各个国家各个地区相互的依存越来越明显,因此世界需要了解正在实现伟大民族复兴的中国,中国同样需要了解正在变化着的世界。在增进中外的相互了解方面,美术是最为直观有效的方式。徐悲鸿早就说过:“文化宣传之吸引力,以美术为最宏,与人印象已较深刻。”从“水墨中国”走向“水墨世界”,已经取得了值得庆幸的成绩,“更上一层楼”亦指日可期。

(薛永年/中央美术学院教授、中国美术家协会理事、中国美术家协会理论委员会主任)