彩翼将折因戾风

2013-04-29秦金根

这是一个全媒体的时代。传统媒体与新颖的网络、手机等媒体同台竞艳,各逞其能,成就着及时且海量的信息流,每天都以超负荷的形式强塞入你我的耳目。不管你主动还是被动,亦不管你愿意还是讨厌,这个信息流都充塞天地,周流寰宇,无时无刻不伴随你我。

生活在这个时代的画家是非常幸运的。他可以借媒体获得有用的信息,加强学习,开阔眼界,可以利用媒体作为社交手段,加强与同行的交流,也可以选择媒体发表心仪的作品,传播自己的艺术主张和审美理念……这些信息的流动、发表和获取的便捷是近现代以前的画家们所不可想象的,科技的发达和昌明给当代的画家插上了色彩绚烂的翅膀,使其遨游在广阔的艺术天地成为可能。

然而,凡事必有两面,科技的发达和昌明也为某些画家的过度宣传和包装创造了条件。而这种过度的宣传唯为名利,对画坛产生了极其负面的影响。让我们看看下面几种现象:

一、冠以虚名

要想博得虚名,必先自己封号,然后运用媒体植入大众的脑海中,使之成为既成事实,这是目前常用的宣传伎俩。于是,我们对于大师、大家、新锐、实力派等词汇耳熟能详,一点也不陌生。倒是大众心里奇怪,在几千年的绘画史上,留名的画家也屈指可数,怎么一到当代,绘画竟能如此繁荣?画家竟能如此出色?莫非媒体为画家们助长了翅膀?

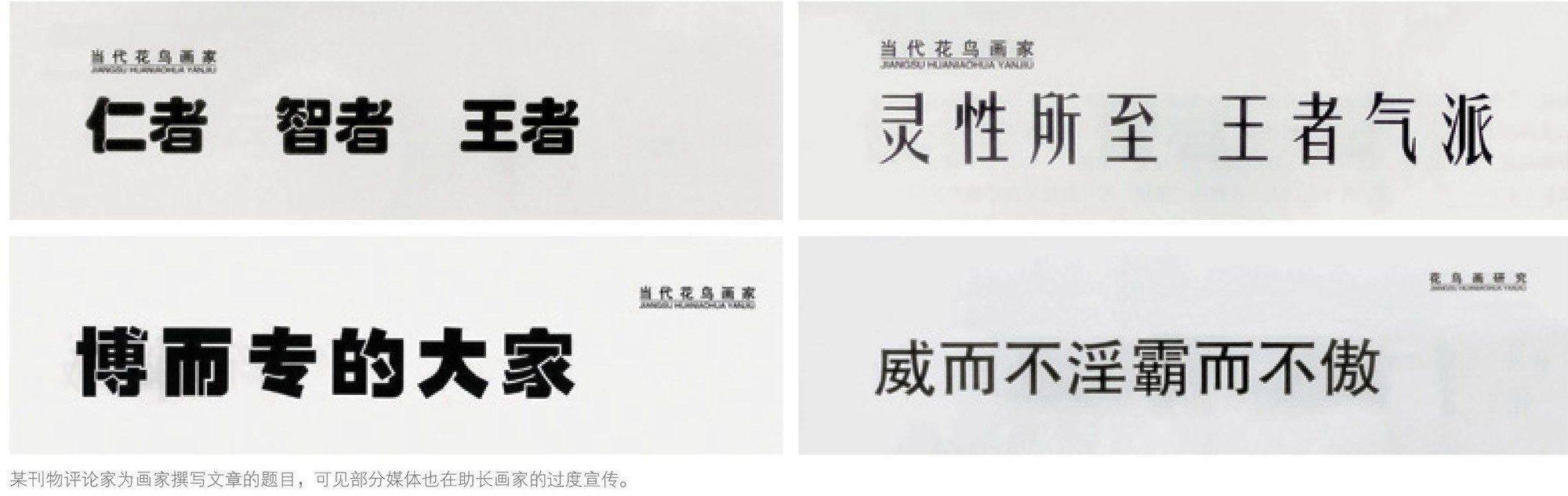

倒真是无所不能亦无所顾忌的媒体在助长此风!仅以期刊为例。在国家管理层面,期刊有着严格的标准,但是在市场层面,期刊则难以坚守标准。当一个画廊为宣传一位画家,以资金利诱,以人情开路,弄来一个增刊号,或者一个书号,仿制成期刊的模样,从封面到封底——更不消说内文——全部登载一个画家的信息。而封面直以画家大头正面照眩人眼目,仿若娱乐明星一样,让人摸不清画家是要读者知道他的艺术作品,还是要推介自己的“光辉”形象。如果确为俊男靓女倒也罢了,偏偏有些画家光头垢面,歪瓜裂棗,还要挤出似笑非笑的谄媚样,让人直觉心里发毛,夜间噩梦。此头一开,迅速成为潮流,画家不论男女,容貌不论美丑,神态不论雅俗,皆以登上封面为荣光,此间心态恐亦只有这些画家知道。形象如此,都能大胆登堂,冠以虚名,更不在话下。于是媒体遂定下招徕画家的栏目,皆以大师、大家、中国、世界、经典等为目标,媚态谄样,一味迎合,标准缺失,唯利是图,亦是此间媒体之每况愈下,落沓悲哀,斯文不在!

二、简历造假

当我们看到像“全球华人画家协会”、“世界美术家协会”、《世界名人录》、《剑桥名人录》等眩惑的头衔的时候,也许崇敬佩服之情必油然而生。大众需要头衔,不辨真假,更不辨艺术作品之好坏雅俗,所以画家又投大众之所好,唯在名利!好友曾在茶叙间谈及,一位处级领导,需一佳作打点,本人不懂,吩咐下去。两天后,手下找来佳作,领导便问这是谁的画,画家是什么级别,手下答不上来,领导大怒道:“我堂堂处长打点,你不能找一个比我级别低的人画的画吧?”

因为收藏者不鉴,唯以级别论英雄,画家便亦以市场为准绳,投其所好,于是在简历中加上上述头衔,更有甚者将在非洲小国办国际大展等字样写入简历者,不一而足。画家口碑,实赖媒体传播,媒体失察、失考,放宽标准,致使虚假信息传播无碍!加之网络发达,画家自己的网站、博客、微博、微信等平台亦可发布,畅通无阻,百度、谷歌搜索,呈现在大众眼前,实亦无法杜绝。

三、滥竽充数

画家必以作品说话,只有佳作才是唯一可以打动人心的,也只有艺术水平才能成为评判和择取的标准。作为媒体,无论形式,都应对作品的质量严格把关,应将技法拙劣、空洞无物、无病呻吟、了无神采的作品剔除在外。然而,这是理想状态,事实却正好相反,打开互联网和电视,翻看画册、期刊、报纸,技弱神乏的作品铺天盖地,地摊画家登堂入室,拙劣恶俗,不忍目睹。更具讽刺意味的是,这居然都是新时代艺术繁荣的重要组成部分。大到央媒,小到县乡媒体;从纸媒如期刊、报纸、图书,到电媒电视、广播,再到网媒,无不加入到画家的宣传盛宴中,甚至大有到了与政客、娱乐明星争夺眼球的境地。然而,缺乏专业人才是这些本不以绘画艺术为定位的媒体的普遍现象。编辑记者缺乏专业素质,不辨高下,画家作品滥竽充数似亦无碍大端!

四、一稿多投

根据国家规定,一稿多投是不允许的,一稿多用当然亦不可被采纳。但曾几何时,这个规定似乎已经成为陈词滥调,至少在部分画家和为画家宣传的媒体看来是这样的。在绘画界,名人效应很重要。年轻人出道,必有名人、名家提携,这本无可厚非。但名人、名家或碍于情面,或为图利,不问艺术品质,捉刀弄翰,违心违德,或以吹捧为能事,或环顾左右而言他,草为评论,害人害己。年轻画家或以人情得美文,或花银子以买美文,必以某某名家评论助推为荣。于是,藉媒体而广为散布,打造影响。媒体企业化,唯利是图,不按规则办事,一稿多投在画家,一稿多用在媒体,长此以往,遂成天经地义。

五、见缝插针

画家为了宣传,揣摩市场,分析人心,极尽策划,无所不用,可谓见缝插针。我曾接到一老者电话,欲助我之期刊提升品位。自言擅画红梅,影响及海外,已受多国邀请,访问讲学,宣传推广中华传统文化。国内影响亦非常大,国内中央、省级日报均有报道,而且都是头版头条。问及高名,实因我孤陋寡闻,尚不能耳熟。于是受邀来北京一探究竟。在郊外一度假村,老者领我观摩其画室和作品。其红梅真红,而于艺术品位似不敢高看。老者又拿出历年宣传样报,果不虚言,日报皆为之宣传。浏览下来,其红梅作品皆在元旦这一天,于各大媒体之头版报眼处刊发,红梅迎新,非常喜庆,并且与国家领导人新年讲话同辉。我惊叹其怎么能做到,他说第一给费用,第二红梅题材符合要求。果然策划别具匠心,其影响广大必可期。只可惜画作逊策划远矣!

以上只是多年编辑工作中的所见、所闻和感受,择取几则,聊奉读者诸君。文化艺术繁荣发展的背景下,有诸多怪现象并不稀奇,但如果受之坦然,见怪不怪,日后必生恶劣影响。对于媒体来说,不坚持严格把关,没有底线,抛却文化传承之责任,唯利是图,将必失信于读者。读者受骗,必然抛弃媒体,受众远离,媒体亦必然关停。对于画家来说,皇帝的新装,一开始吹捧还脸红,心中有些不安,假之时日,也就习以为常,于自身艺术素质和水平的提高也没有丝毫益处。

(秦金根/编审、《书画世界》副主编)