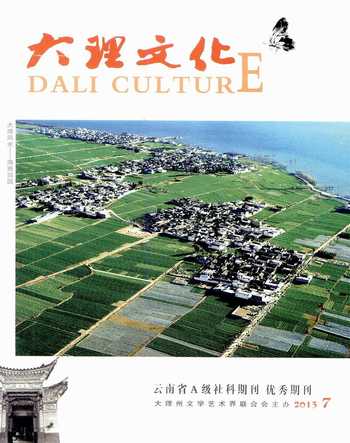

生产队时期大理的百姓生活

2013-04-29李超

李超

我生長在洱海边的农村,曾在生产队参加过生产劳动,还曾担任过生产队的“会计”,对那个时期的生活总怀有一种特别的情感。

那是计划经济时代,那个时候生产队还是热热闹闹的,农民以生产队为单位劳作。每天记工分,工人靠工资收入购粮生活。除去在外面工作和有些手艺在外面跑江湖的,多数的人都一心一意守在村里贫瘠的土地上,守着他们心中那片高天厚土,日出而作日落而息……劳动间歇,或摆古(口扁)白,说天道地,田间对歌;或对扭扁担,比比手劲,乐呵乐呵;或男女玩笑,动手动脚,调情打斗;或夫唱妻合,打情骂俏;或袒胸乳孩,无所顾及;或独自树阴,小睡片刻……傍晚时分,忙碌了一天的乡亲们开始陆续回到家里,把一缕炊烟挂在房顶上,队長站在大青树下,拉开嗓子:“吃晚饭后开会哦,今晚上说分口粮的事!”

吃饭住房

“人是铁,饭是钢,半天不吃饿得慌。”缺粮、渴肉是生产队时期留给我最深刻的印象。那时不仅要参加集体生产劳动,还要起早贪黑地种好自留地,劳动时间長,劳动强度大,体力消耗很大,人们吃的没油水,饭量大得惊人,我们生产队里的青壮劳力每天平均要吃大米和面粉1.5斤左右。由于当时产量不高,加上交公粮、余粮,有时还要交超购粮。能够用于社员分配的不多。农产品的分配又实行“三七开”,结果劳动力多、小伙子多的家庭往往粮食不够吃。我们家在青黄不接的时节,只好在米饭里掺一些包谷面或者蚕豆充饥。

当时经济困难没有条件多养猪,杀猪要“吃一头、交一头,吃一半、交一半”,杀猪时还要请三亲六戚吃饭,剩下的腌制成腊肉、腊油和猪肝酢,实在转不开的时候还要再卖一点,平时十天半月才能吃一次肉。买肉不愿意要净瘦肉,觉得炒肉再放油太不应该了。当时有一句话叫“炒肉还要放油,多傻呀!”,是专门用来奚落那些不会过日子买瘦肉吃的人。好在我们生活在洱海边,那时鱼很多,螺更多,可以捉鱼,捞螺蛳也很方便,以弥补肉食的不足。

炒菜,一般用的是腊猪油,每次也就是那么一丁点,只能把锅底抹一下。生产队种的油菜籽统一压榨后分给社员,人均一斤多,主要在过年过节的时候才会舍得用。食糖和白酒要凭票供应。糖有红糖和白糖。大家一般会更喜欢红糖,觉得好用也更为营养一些。糖作为营养品,只有病人、做月子的妇女或者过节时才能吃。为了防止小孩平时偷吃,大人往往要将糖藏起来。白酒主要用于腌制腌肉和做卤腐。喝酒在当时是一种奢侈行为,平时是舍不得喝的,遇到喜庆之事才舍得喝上一两盅。因为火柴也是凭票供应,除了烧水做饭,抽烟、点油灯都需要火柴。为了节约火柴,隔壁邻居之间还会相互借火种,甚至有人还玩起了钻石取火、吹纸筒取火的原始办法。

那时候我们生产队社员的家庭财产,大件主要有睡觉的床、装粮食的柜子、做饭的锅灶、吃饭的桌子和做活的农具,除此之外很少有其它的财产。尽管贫穷,但是,大家都努力劳动,依靠勤劳致富是那时候最被推崇的家庭美德。我们队四十多户人家在六十年代末、七十年代初的住房状况是,住大瓦房的有十二家人,其他人家住的都是草房。到七十年代初,农村经济稍有好转,开始有人盖房子,直到我离开之前的几年间,共有五户盖了大瓦房、一户盖了草房,那时农民盖房是极其不易的一件大事。

盖房子,首先要有宅基地。宅基地要审批,面积为0.336亩/户。审批的程序是个人申请,生产队集体研究同意,报大队批准。当时木料由国家严格管制,是不允许市场自由交易的,买木料必须要向国家申请指标。也有山区农民迫于生计偷偷地抬下山来卖。需要木料的人。伺机今天买一棵,明天买一棵,经过多年购买,才将盖房子需要的木料备齐。盖房子的人家,为了最大限度的节约,在盖房子的过程中。能做的事尽量起早贪黑地自己去做。当然,石匠、泥水匠、木匠是必须请的。另外,在打墙脚、拓土坯、沏墙、夯板墙、上梁、盖屋顶等需要人手较多、突击完成的几个阶段,也不得不请人帮忙。请本队社员帮忙,不用付钱,只需拨付工分,就是将自家挣的工分按全劳力每天十三个工分的标准通过记分员拨付给人家。当然,除了工分,还得管午餐和晚餐,不仅不吃杂粮,晚餐还得管吃点腊肉。

生产队对盖房户非常支持,除了允许请社员帮工,还允许到田里取土脱土坯,派船到海东下河湾运砖瓦。当然,取土是有讲究的,只能到地势比较高、不便灌溉的田里。先把熟土挪开,取耕作层下面的生土。土坯制好后,要把土挖平,再把熟土覆盖在上面。这样做的目的,是希望在不破坏土壤的同时,还能达到改善耕作条件的目的。生产队派船也不是免费,盖房户要给生产队支付一定的船只使用费用,同时要给船员划拨一定的工分作为报酬。

穿衣打扮

记忆之中在那个物资极度缺乏的年代,布料凭票供应,款式还有限。一般是每人每年发1.62丈布票,1.62丈布料除了够成年人做一套衣服,剩余的布料只够妇女做条围裙或打打补丁。一般可以买到的布料是棉布,偶尔通过排队或托熟人可以买到当时最好的布料,如灯草绒、精绒,能够穿一套的卡布衣服或者的确良衬衣是那个年代男女青年的一种奢望。

做衣服和被子的被里、被面所需的一切布料都要用布票,人均1.62丈布票是非常紧张的,在小孩多的家庭少紧张一些,成年人多的家庭就很紧张了,如果家里再办红事、白事那就更紧张了。因为布票不够用,过年过节才能穿新衣服,大孩子的衣服不合身了让小孩子穿,衣服穿烂了不能再补了还要拆了用来打布皮做布鞋,穿补丁衣服成了一种常态和习惯,以至于穿新衣服还有些不习惯、不自然。会不会打补丁、补丁打得好不好,成了衡量妇女素质的标准之一。赞美妇女有一个口头禅:“这个女人多有志气,补丁打得多好!”那时,人们特别怕过冬天。因为大多数人没有棉衣,更谈不上毛衣,大冷天有时也只能够穿一条单裤。人们晚上喜欢烤火,白天喜欢晒太阳。我那时的一个强烈愿望,就是希望有一天能拥有一件棉大衣。1978年春节前,家里刚刚领到上年的分红款,我就迫不急待地专程跑到下关正阳商场买了卡布,回家请人做了一套中山装。后来这套衣服一直陪伴我度过了四年的大学生活。

衣服、被子脏了是要洗的,但是那时肥皂也要凭票供应,每年发的票都不够用,仅有的肥皂往往要优先让家里的年轻人使用,特别要优先让儿媳妇和女孩使用。为了解决肥皂紧张的问题,有人还用起了土办法,将秸杆烧成灰、兑上水,用灶灰水洗衣服。由于衣服少不能及时换洗,加上肥皂紧张舍不得用,有时衣服被子还会長一种叫虱子的寄生虫,虱子多时只好用开水烫洗。老人在白天太阳辣的时候,晒被子、晒衣服、捉虱子,并不觉得有什么难为情的。不仅衣服、被子会長虱子,甚至妇女的長头里有时也会長虱子。为此,当时有一种叫箆子的妇女专用的梳头工具,就是用来清理头上的虱子和虱子卵的。值得庆幸的是,随着生活和卫生条件的改善,没过几年让人尴尬了数千年的虱子没有了,篦子也从人们的生活中消失了,成了苦涩的记忆和难觅踪影的文物。

缝纫机、手表、自行车和收音机,当时被称为“三转一响”,是众多家庭和时髦青年追求的目标。给人印象最为深刻的是我们那位田间管理员大爹,背着声音开得很大的半导体收音机在田间巡视时,常常乐呵呵的,惹得在田间劳作的人们不禁抬头张望,羡慕不已。我的父母也是很顾子女面子的人,立即给正在谈恋爱的我哥用120元钱买了一只上海牌手表,让我哥很是风光。我当时在想,如果有一天,我能够背着收音机、戴上手表、骑上自行车,那该多好!不过,这个梦想,我直到大学毕业后才得以逐步实现。

白族的节日很多,我们村主要过春节、三月街、端午节、火把节、本主节、中元节、中秋节、冬至节。按照习俗,春节要给小孩压岁钱,要请未过门的儿子媳妇和嫁出去的姑娘;三月街要请未过门的儿子媳妇逛月街;火把节(本主节)要请外村的亲戚做客;中元节晚上要耍香龙、放海灯,钱由当年娶儿子媳妇(或招上门女婿)的人家分摊;中秋节要给未过门的儿子媳妇家送月饼。因为生活困难,能省的都省了。我似乎从小就没有得过压岁钱,没有吃过像样的月饼,也没有过冬至节的概念。但是,结了新亲戚(儿女亲家)的人家,有些钱是省不了的,只好硬撑,尽其所能装点门面,真让父母为难。过节正好是亲友聚会的一个好机会,从内心来说,谁不喜欢热闹?今天,生活条件好了,人们不仅喜欢过节,还喜欢寻找各种理由聚会,真是时过境迁,不可同日而语啊!

广场电影

60年代,我们村的文化娱乐生活依然非常贫乏和单调,听不上广播、看不上电影,连传统的白剧演出也很难看到。平时只能听村里的老人家唱唱白族大本曲,不过每年也就那么一两次。村里请来演唱的是海东明庄的李明章先生。李先生長得一表人才,气宇轩昂,演唱起来,全神贯注,眉飞色舞,学、说、逗、唱样样精通。李先生演唱之夜,全村关门闭户,全家出动,现场人头攒动,那感人的场面一点也不亚于今天的大牌明星演唱会。

看广场电影是文革开始以后的事了,开始是去离我们村三公里左右的下兑村去看,后来电影队开始进村放映,“今晚放电影”成了当时最激动人心的消息。虽然没有电话、手机,但是放电影的消息很快就会一传十、十传百,不仅村里人知道,连附近村的人都知道。得到消息的人马上将凳子抬到晒场上把好位子备下。

夜幕降临,村民们来得差不多就开始放电影了。放映影片之前,有时当地大队或生产队干部会借机讲话,强调一些当前注意事项。放电影的顺序是,先放幻灯片,幻灯片的内容主要是毛主席语录和标语口号;接着放纪录片,纪录片的主要内容是重大新闻和科普知识;最后才放正片。当时的老电影有《地道战》、《地雷战》、《英雄儿女》、《奇袭》、《南征北战》、《渡江侦察记》、《冰山上的来客》等;新电影有《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家浜》、《红色娘子军》、《白毛女》、《杜鹃山》、《龙江颂》、《海港》等八个革命现代样板戏,还有《侦察兵》、《海霞》、《闪闪的红星》、《青松岭》、《艳阳天》、《金光大道》等;译制片有苏联的《列宁在十月》、《列宁在1918》,朝鲜的《卖花姑娘》、《金姬和银姬的故事》,阿尔巴尼亚的《第八个是铜像》、《地下游击队》,罗马尼亚的《多瑙河之波》等。

当时受阶级斗争、文艺创作“三突出”(突出工农兵、正面人物、英雄形象)的影响,国产电影里程式化、脸谱化的东西太多,人物一出场,连小孩都知道谁是好人谁是坏蛋。受意识形态的影响,进口片只进口社会主义国家的影片,而且以当时与我国关系最好的阿尔巴尼亚、朝鲜、越南的最多,苏联后期的电影没有进口。但是,毕竟电影多起来了,可供欣赏的多了,从中还可以欣赏到异域风情,客观上大大丰富了群众的文化生活,开阔了人们的眼界。传唱电影歌曲,模仿电影人物动作和经典台词,议论电影故事情节,成了人们业余生活的一个重要内容。

跳农门

农村里的年轻人向往外面的世界,有一种极力想要离开农村的愿望。解放前,我们村的老一辈人中就有一些人到外边闯荡,去外面跑马帮、去外地做手艺或者到外面读书,是当时比较普遍的逃离农村的社会现象。我父亲就是从小去凤仪当学徒,和我母亲结婚后在凤仪以做鞋匠为生。解放后土地改革时才回到村里。

解放初期,国家百废待兴,需要大量人才。有文化的年轻人,纷纷响应国家号召,离开村子参加工作,成为国家工作人员。上世纪50年代,我们生产队就有11个男青年外出参加工作。其中,当国家干部9人,当教师2人;读过小学、高小、初中的小知识分子9人,参加过扫盲班的2人;在外安家2人,在生产队安家9人:出身贫下中农8人,出身地主家庭3人。那个年代年轻人逃离农村的特点,要看家庭出身,有没有裙带关系,重视个人表现;还要凭借个人知识和能力。

上世纪60年代,因为大跃进和人民公社化导致的国家经济困难,国家招工、招干减少,外出参加工作6人,其中,通过当兵提干3人,招工2人,考上大学1人;男青年3人,女青年3人;在外安家5人,在生产队安家1人;从文化程度来说,除1人高中毕业考上大学,其他均为高小以下,甚至文盲;从家庭成份来说,都是贫下中农子女。

上世纪70年代,在1977年恢复高考以前,外出参加工作6人,其中,通过当兵提干1人,招工5人;男青年5人,女青年人1人;在外安家4人,在生产队安家2人;从文化程度来说,除1人是大队附设初中班毕业,其他均为高小以下,甚至文盲:从家庭成分来说,也都是贫下中农子女。这个年代年轻人跳农门的特点,依然特别重视家庭出身,地主富农子女跳农门的路还被堵着,而且在生产队安家的少,在外安家的多,干部和干部亲属子女有所增加,一般贫下中农子女要想跳农门似乎开始变得困难了。

记得当时领导干部为子女当兵、读书、工作走后门一时成为广大群众议论的焦点,全国各地广大群众对这一现象很有意见,有人还振振有词地解释说“领导干部的子女不接班,谁接班?”

文化大革命以后年轻人跳农门的愿望似乎更加强烈了。通过正常的招工、招干出去已经越来越难,怎么办?离不开农村,也要离开生产队!当民办教师、当赤脚医生、当兵、当民工,成了那时年轻人,特别是有一点文化的年轻人的追求。那几年的初中生特别是高中生,好多都走了当民办教师、当赤脚医生、当兵这条路。

我高中毕业刚回队里时,根本不敢想象通过招工、招干出去工作的,只希望当一名民办教师。我父亲是一个生性耿直的人,一般情况下是不愿意轻易找人求情的。为了实现我的愿望,我父亲去找大队贫协组長,请求他帮忙。这位贫协组長。为人很忠厚,爽快地答应了我父亲的请求,接着先后两次安排我去当代课教师。只是因为我后来被选为生产队会计,只好待在生产队。

我虽然放弃了当民办教师的想法,但是并没有放弃跳离农门的想法。那个时候有一个规定,上山下乡和回乡知识青年(高中生和初中生)下乡和回乡满一年后,可以有报名当兵的资格;满两年后,可以有报名参加工作和上大、中专学校读书的资格。同等条件下,下乡知青在招工方面似乎享有很大的优先权。我从小不大喜欢体育运动,自认为不适合当兵,对当兵没有什么兴趣。因此,在回乡一年后的征兵中,作为大队团支部负责人,为了表示带头,我也报了名。报名后,我本着顺其自然的态度,不闻不问,结果可想而知,当然这也正合我意。

作为回乡知青,我很有自知之明,对招工也不存有任何幻想。但是,对推荐上大中专读书,我却充满了向往,也颇有几分自信。因为我觉得自己作为生产队政治指导员和大队团支部日常工作负责人,在具有推荐上大、中专读书资格的人中是有明显优势的,所以满怀希望通过上大、中专跳出农门改变现状。回乡满两年的1976年,上面给我们大队分了一个电力中专的名额,我也积极地报了名。大队按照“自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审”的要求,召开了一个全大队十九个生产队政治指导员参加的推荐会。大队领导提出,鉴于我们大队由龙龛片四个自然村和生久片三个自然村组成,由龙龛片和生久片的生产队各自推荐一名。推荐的结果是我成了两个候选人之一。当时,我认为这种事不能跑、不能问,应当由组织决定,服从组织安排,因此,就一直在耐心地等待结果。最终的结果是生久片推荐的那一位上了中专,不过,学校由电力中专变成了师范学校。这次推荐失败,多多少少让我感到一些朱望。我努力地说服自己不能灰心,要继续努力,等待来年的机会,同时也有了当一辈子农民的思想准备。

让人想不到的是1977年10月21日,中国各大媒体公布了恢复中断十一年之久的全国高等院校招生考试的消息。这次高考,以统一考试、择优录取的方式选拔人才,参加考试的对象是工人、农民、上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部和应届高中毕业生。考试分文理两类,文理两类都要考语文、数学、政治,文科加考历史和地理,理科加考物理和化学。在恢复高考的同时,也恢复了中专技校招生考试。考试的试题由各省自己命题。

当然,到我知道恢复高考的消息那是几天以后的事情了。我们大队符合条件的大约有100人,大家都几乎都报了名参加考试。在报名的人中,年龄最大的一位是“老三届”(指1966年的初高中毕业生和应当于1967年、1968年毕业的初高中毕业生)高中生,比我还大十岁,已有三个小孩;年龄最小的是应届高中毕业生,比我还小二三岁。可以说是两代人一起参加考试。我选择报考了文科,白天照常参加劳动,晚上复习备考。

应当说,当时考试的题目非常简单,今天成绩好一点的初中生都能考上。我小学到高中才读了九年,加之课本不全,基础比较薄弱,感觉是考得不好。经过一段时间的等待,通知终于来了。我们大队有四个人考上了大中专,年龄最大的那一位“老三届”高中生考上了大学,我同时考上了大学和中专,和我一起于1974年高中毕业的两位同学分别考上了中专和技校。接着,就要填报志愿。由于不知道分数,只能估摸着填了,我的大学志愿按照由高到低填写了复旦大学新闻系新闻专业和中央民族学院、云南大学政治系政治理论专业三个志愿,我中专志愿填写的是云南电力学校。

1978年2月下旬的一天下午,我正在田里十活,突然接到了邮递员送来的云南大学政治系政治理论专业的录取通知书,那时别说有多高兴了。按照通知,我开始做入学准备,办理户口迁移手续,作为回乡知青还要到县粮食局交售当年的口粮。1978年3月1日早晨,我带着困惑和对未来的憧憬离开家乡,3月3日下午终于跨进了云南大学的大门。

从此,翻开了我人生崭新的一页。