无边岁月亦留影

2013-04-29徐勇

徐勇

“我的朋友胡适”是民国时期耳熟能详的口头禅。胡适,这位五四新文化运动的领袖式人物,“文学革命”的先锋,是那个时代叱咤风云的人物,真个是天下谁人不识君。“我的朋友胡适”风靡一时,引来众多粉丝。胡适的朋友中也有湖州的朋友,这些湖州朋友有任鸿隽、许朋非、张善扬、陈其采、戴季陶、钱玄同、沈士远、沈尹默、沈兼士、朱家骅、陆志韦、胡世泽、雷震,而胡适最为亲密的朋友,首推同为康奈尔大学毕业的同学任鸿隽。

任鸿隽(1886-1961),字叔永,祖籍浙江湖州菱湖,出生于四川垫江,1907年初,任鸿隽赴上海,进入中国公学高等预科甲班,此时胡适也在中国公学求学,在此结识了王云五、朱经农、杨杏佛、张奚若等人,和任鸿隽也相识。任鸿隽在1912年10月,和杨杏佛同入康奈尔大学,学习三年后毕业于文学院,他和杨杏佛同在孙中山身边担任中华民国临时大总统府秘书,起草文稿。南北议和后,留任唐绍仪内阁秘书,又任《民意报》编辑,连载长文《共和建设别记》,为袁世凯所忌,报纸被迫停刊,任鸿隽遂经稽勋局选派赴美留学。

任鸿隽在康奈尔大学期间,发起成立了中国科学社,他说:“在现今世界,假如没有科学,几乎无以立国。”他是“科学救国论”的首倡者。中国科学社成立于1914年,次年《科学》月刊正式出版。任鸿隽为会长兼科学社社长。

这个时期的任鸿隽,还主编《留美学生季报》,并与胡适过从甚密,他和胡适、赵元任、杨杏佛等先后同学,一起参加许多活动。又为文学革命问题讨论、争辩。1916年,任鸿隽和梅光迪、杨杏佛曾为中国文字和中国文学问题和胡适发生一场激烈的辩论。他们一起反对胡适提倡的白话文,尤其反对白话诗,这是中国文学史上白话文学论战之开端。

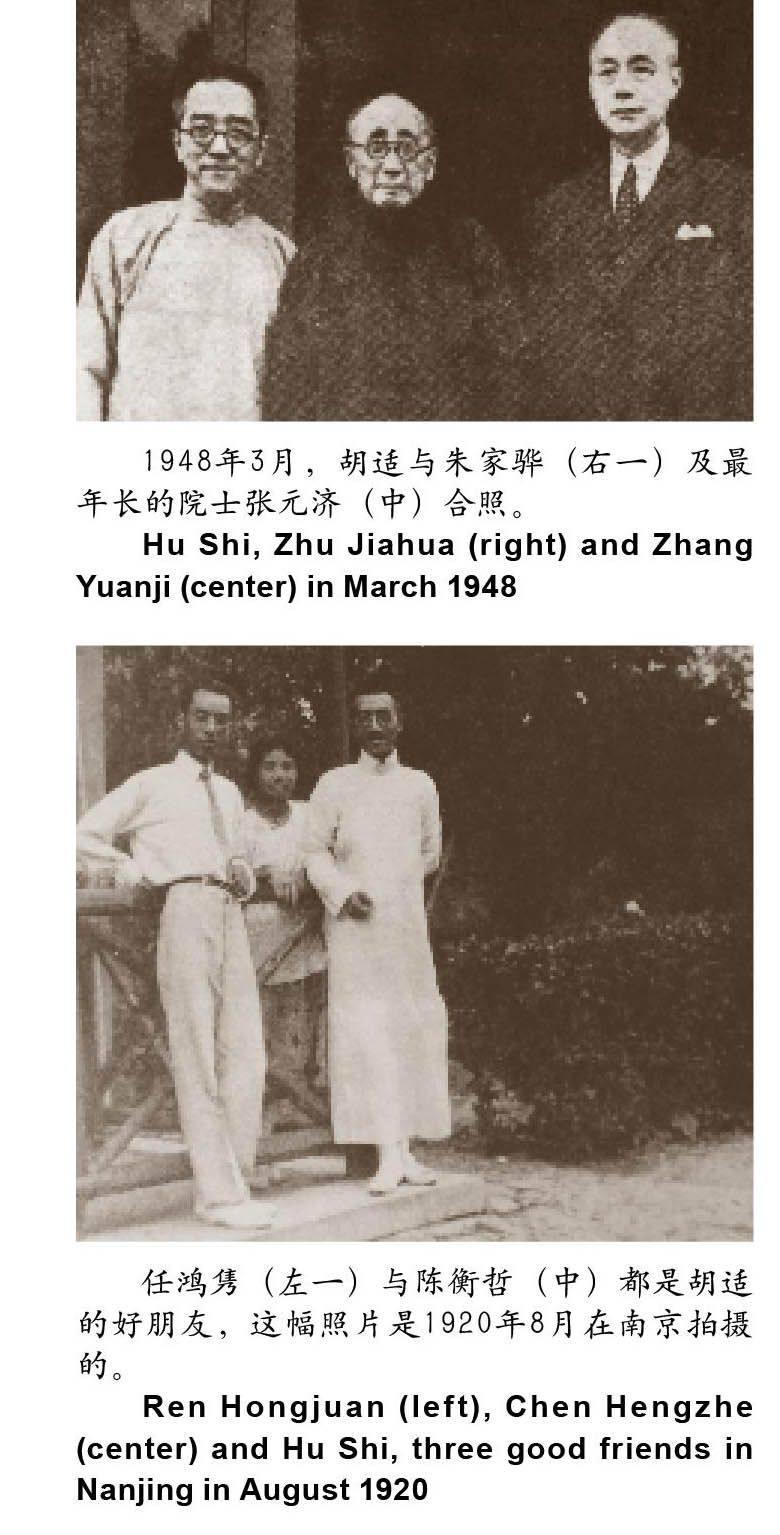

任鸿隽归国后任过北大教授、四川大学校长、中华教育文化基金董事会秘书、中研院总干事、化学研究所所长等职。他是激发胡适文学革命热情的朋友之一,任鸿隽的夫人陈衡哲也是胡适留美时的好友,写了最早的白话文作品,她是明确支持胡适文学革命主张的朋友,曾任北大历史学教授,是文学家和历史学家,也是中国历史上第一位女教授。

他们三人在美国留学时就结下了深厚友谊,夫妇俩与胡适一家是极要好的朋友。胡适曾有新诗《我们三个朋友》,吟咏他们的友谊。胡适还把自己的女儿名字取陈衡哲笔名莎菲的谐音(Sophia)为“素斐”,不幸,他的女儿素斐5岁时夭折。

胡适在中国公学的湖州同学还有许朋非等。许朋非出自湖州小西街的望族许氏家族,这个家族最著名的就是许玉农,是艺术大师吴昌硕的好友。

许朋非在上海结识了回国筹备中部同盟会总会的陈英士,加入了同盟会,和陈英士结为兄弟。1911年11月,许朋非追随陈英士参加上海起义,参与攻打江南制造局。上海都督府成立后,任少将参议。北伐结束后,许朋非回到湖州,1927年在浙江省立三中(即湖州中学)教理化,直到1930年。抗战爆发后,随国民政府到重庆,1946年在一场火灾中为救旅店中的孩子罹难。

张善扬是湖州乌程人。他在湖州府中学堂求学后到上海,被选为1909年赴欧美各国官费留学生。他在美国留学的是纽约州绮色佳城(Ithaca,今译伊萨卡)康奈尔大学(Cornell University),胡适是1910年公款留学第二批留学生,在康奈尔大学修读农科后转入文科。张善扬和胡适成为同学应该是在此时。

1927年9月12日,陈其采送给胡适一张戎装照,以存纪念。胡适的朋友中不乏军人,陈其采此时已在浙江财政厅长任上。陈其采二兄就是辛亥革命首功之臣陈英士。陈其采在光绪二十四年(1898)以官费留学日本。回国后,一直在军界任职。1912年之后,陈其采活跃在金融财政界,先后任浙江省政府委员兼财政厅长、江海关监督、江苏省政府委员兼财政厅长、导淮委员会副委员长等职。1931年3月任国民政府委员,首任主计长。他是多家银行如中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行的董事和常务董事,也是胡适的一位好友。

陈其采擅长书法,是著名的书法家,写得一手漂亮的颜体书法,抗战胜利后任沪上湖州籍书画家团体清远艺社社长。

胡适的朋友中有一位历史名人叫戴季陶。戴季陶是出生于四川广汉的湖州人,署名往往是“吴兴戴传贤”。他1930年代任考试院长时赠送了一张工作照片给胡适。戴季陶曾赠胡适一副对联:“天下文章,莫大胡适;一时贤士,皆出其门。”戴季陶早年留日,是孙中山的得力助手,美国学者克罗译曾说:“孙中山前期依靠三位广东人廖仲恺、胡汉民、汪精卫;后期依靠三位浙江人陈英士、张静江、戴季陶。蒋介石则是一匹黑马。”这三位浙江人都是湖州人。戴季陶曾任黄埔军校政治部主任(周恩来的前任)、国民党中央宣传部部长(毛泽东的前任)、国民政府考试院长等职。戴季陶所著的《日本论》是现代中国对日本了解最为全面深刻的论著。周恩来在上世纪七十年代会见日本客人时,对在座的郭沫若等人说:“我们这些人(指留学日本的中国人)中,最了解日本的是戴天仇(戴季陶又号天仇)。”

说胡适的朋友,不能不说他的挚友钱玄同。钱玄同原名夏,自号疑古玄同,浙江湖州人。其兄即为首倡对日留学的外交家和教育家钱恂,其侄是著名翻译家钱稻孙,其子就是有着“中国原子弹之父”称誉的钱三强,他的堂侄中还有一位国学大师钱仲联。钱玄同和胡适是《新青年》时的同道,同为轮流主编之一,又同为北京大学教授,在五四文学革命中互为响应,影响巨大。钱玄同是国学大师、中国拼音文字的奠基人。

“五四”前后的北大,著名的教授有“三沈三马二周”之称,“三沈”即沈士远、沈尹默、沈兼士三兄弟,他们和胡适同为北大文科教授。

“三沈”中祖籍湖州吴兴竹墩的沈士远,早年曾在南浔正蒙学社任教,后历任北京大学国文系教授兼庶务部主任、燕京大学国文教授、北平大学女子师范学院讲师等,成为享誉京华的“沈天下”。沈士远的后半生致力于教育行政事务,他专长古文,精研老庄。长期任职考试院,为选拔人才出力颇多。

大名鼎鼎的沈尹默,祖父辈到陕西做官,沈氏兄弟都出生于陕西兴安府汉阴厅,1905年和1907年两次奉母回湖州。胡适和沈尹默还是《新青年》的轮值主编,同时,沈尹默也是新诗的实践者,现代第一首散文诗就发表在《新青年》上,开启了中国散文诗的先河。沈尹默1913年就任北京大学教授,除了在新文化运动中成就辉煌,他还是一代词宗、书法大师,独创书法中的“梅花体”,被誉为“现代王羲之”,“帖学旗帜”,荷兰学者、汉学家高罗佩称他为“民间第一大书家”。

胡适“三沈”友人中的沈兼士是一位语言文字学家、文献学家、教育家。作为教育家的沈兼士,曾任北大研究所国学门主任、文学院院长。他曾参与创办辅仁大学,任国文系教授兼文科研究所主任、文学院院长、代理校长等,在北大时和胡适频繁往来。就学术成就而言,他率先提出“文字画”观点,被认为是继许慎之后1800年来“第一个从文字发展的角度来研究汉字而提出新见解的学者”。沈兼士是名副其实的国学大师。

胡适的湖州朋友中有一位在中国现代文化史上名声显赫的人物——朱家骅。他是湖州吴兴白雀瑶阶坝人。1917年从德国留学回国后,经老师沈尹默推荐任北京大学教授,是当时北大最年轻的教授。胡适在北大期间和朱家骅多有往来。朱家骅曾两度任教育部长,又是中央研究院总干事、代院长,和胡适同是第一届中央研究院院士,无论公事,还是私交,他们之间的交往是比较频繁的。胡适在北大出任校长时,一度因政局混乱、学运高涨而欲辞职,为朱家骅竭力劝止。

中国知名的语言学家、心理学家、教育家陆志韦也是胡适的朋友。陆志韦是湖州南浔人,留美归国后,曾任教于南京高等师范学校和东南大学,和陈鹤琴一起开办了中国高校第一个心理学系,后任燕京大学校长、中国心理学会主席、中科院院士。他也是五四新文化时期的著名诗人,有诗集《渡河》和《申酉小唱》问世。有一幅张子高、陆志韦和徐则陵的合影照片,一直被胡适收藏。

在胡适的友人中也有外交家,湖州人胡世泽便是知名的一位。胡世泽为湖州埭溪人,现代著名外交家。胡世泽长期担任驻外使节,参与重要外交事务。他和胡适的相识交往应该是在胡适赴美担任大使和卸任后在美重过学者生活期间。联合国成立那年,出席旧金山联合国制宪会议中国代表团的合影中,前排有胡适、董必武、顾维钧、宋子文,宋子文后面站立者即为胡世泽。胡世泽是首任联合国副秘书长,他在联合国创立了国际托管制度,推动联合国托管部的建立,促成了以巴分治和以色列建国,是世界知名的外交家。

和胡适一起倡导民主自由的知识分子的代表中有一位湖州长兴人,名叫雷震。雷震毕业于湖州中学,后赴日本留学,1927年下半年从政。1949年11月,和胡适等人创办《自由中国》杂志,在台湾倡导自由民主,反对专制独裁,受到国民党打压,被判入狱10年。

上述胡适的湖州朋友中,张善扬、许朋非、陈其采、沈尹默、钱玄同、朱家骅、雷震都出自湖州中学,或为学生或为师长,这也体现胡适交往面的广泛,且以知识界人士为多。“无边岁月亦留影”,胡适和他的这些朋友并没有被历史所遗忘。