金晓海的兰竹情

2013-04-29郑建国

郑建国

杭州兰亭画院院长金晓海近日刚在浙江临安老家忙完“古墨堂—金晓海美术馆”开馆筹备事宜回到杭州,就蛰伏于杭州河坊街的画室,静心构思新作品。

每逢重大节日或政治活动,国家机关就会邀请全国不同领域的画家赴京献艺,而对浙江画家金晓海来说,从2000年开始,已十次应邀赴京为国家机关作画。

今年51岁的金晓海,上世纪90年代在花鸟画界初露尖尖头角,其创作的25米长的国画《百兰图》在“书圣杯”国际书画艺术大赛中获得最高奖,由此被画界誉为“兰花才子”。现在他的头衔还真不少—中国民族书画研究院副院长、中南海紫光阁画院院士等,他的多幅作品被北京人民大会堂、全国人大、国务院、全国政协会议中心悬挂和收藏。最近,他被入编由红旗出版社出版的《新中国美术家大典》。金晓海取得今天的艺术成就靠的是勤奋与创新。

执著追求苦修炼

“既无家学渊源的熏陶,亦没有环境氛围影响,爱上绘画纯属天性使然”。一谈起画,出生于竹乡临安的金晓海话语滔滔不绝。他幼时迷恋画画,没有教材、书本,作业本便是他的画板,为此少不了受老师的训斥。放学后,钻进竹园搞“创作”,毛竹上留下了他不少“杰作”。一次,父亲从县城书摊上买回了一本《芥子园画谱》,他如获至宝,一有空就临摹,书散了架,用浆糊粘一粘;实在太烂了,用报纸贴起封面。入伍后,他仍笔耕不辍,转业回家也难舍绘画情缘,筚路蓝缕在杭州河坊街开起了画院。

为让笔下的兰花神形兼备,他遍访兰花产地绍兴各乡镇;为直观形象地吃透所绘景物,他让爱人买来了10多个品种的兰花,摆放在自家门前狭窄的走廊里,供他写生。夜深人静时,他独自将一盆盆形态各异的兰花捧到阁楼上,一边摆放着蓝瑛、郑板桥、吴昌硕、潘天寿等大家画本,边画边琢磨。这样全身心地投入,但收获甚微。他画的兰花,常常不听调遣,笔不随意走,不是撇叶滞板,便是穿插失度,十幅难成一幅。“当时真想放弃,费钱又费心,不如给画院去裱画省心。”金晓海说,有一次一位北京朋友的一番告诫,让他刻骨铭心:“穿越难关,成功在望。”

他知道,在绘画艺术上不光要做苦行僧,更要汲取理论之养分。为打好绘画理论功底,于是他走进中国美院国画系深造,有幸受陆抑非教授亲授。“要成为真正的艺术家,扎实的技艺和学识的修养不可少,精神的净化和心灵的升华才能达到更高境地。”金晓海牢记陆老的教诲。除了创作,他饱读绘画理论,遇到疑点就向陆老或教授们请教。经数年修炼,金晓海画艺猛进。1990年,金晓海举办了从中国美院毕业后的首次画展,陆抑非亲自为他的10余幅作品题词。

创新画法辟蹊径

当《百兰图》获得大奖时,金晓海的脸上写满喜悦。“当年,学习兰花的画法时,连陆老也建议我放弃,因为兰花是所有花卉中最难画的。”金晓海认为,兰花以其品德高洁、枝叶典雅、花朵幽香清新被人所爱。但兰花却是一种精神、一种艺术、一种情怀与境界,是植根中华民族源远流长的文化。

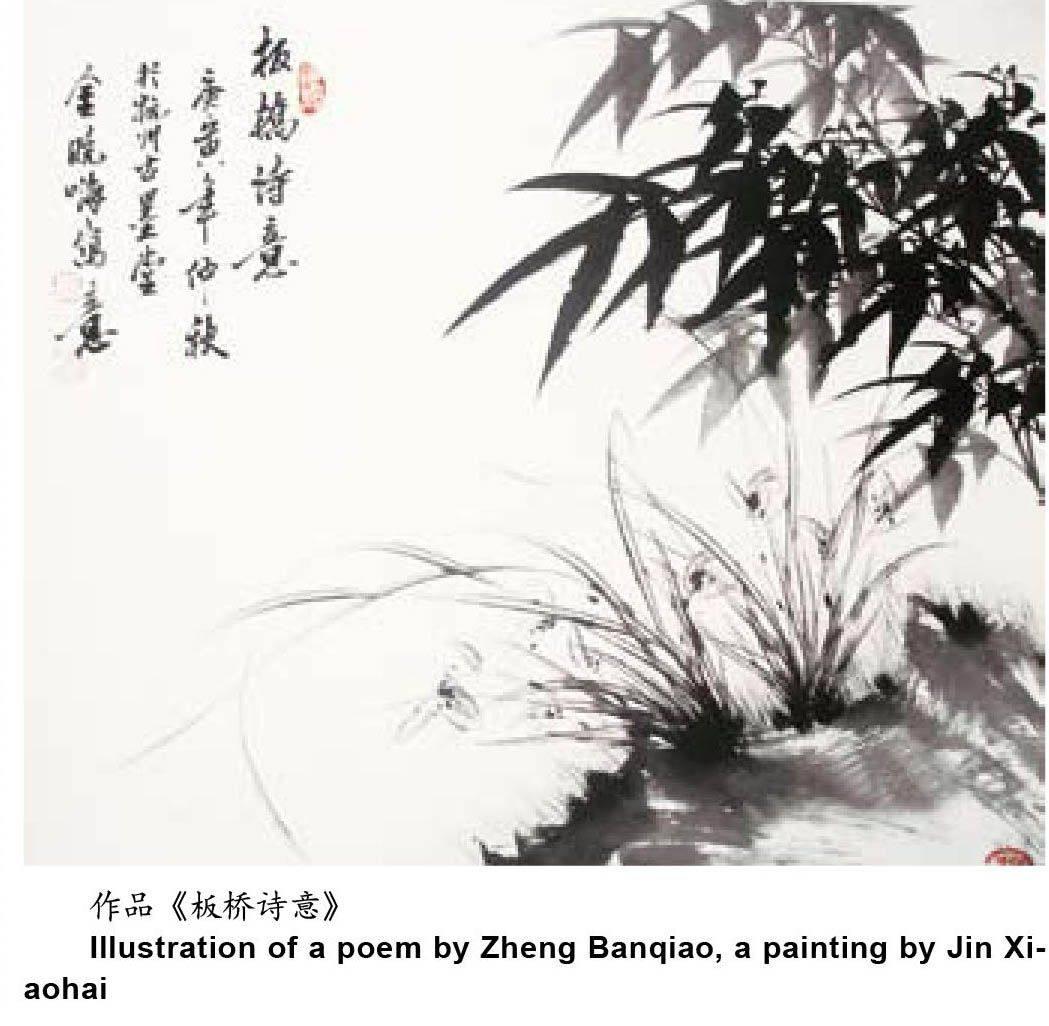

他运用夸张、变形、强化等手段,表现美、揭示美,他笔下的兰花千姿百态,出神入化,总如行云流水般一气呵成,或两三丛,或盆栽,或竹下,或泉边岩旁,兰叶婀娜起伏,临风袅袅。他运笔柔中带刚。一笔下来,正侧翻转,干湿浓淡,阴阳相背,尽合兰花的情态,且笔笔饱满不落俗套,恰如其分地表现了兰花青而不凡、秀而雅淡的君子风骨。数年后,当国家有关部门负责人邀请他为人民大会堂作画时,金晓海的艺术人生扬帆起航。一幅色彩饱满、画法精到的《世界和平》图在全国众多知名画家的画作中脱颖而出,被人民大会堂选用。陆抑非先生评价道:“你是位有灵气的画家,能知晓古人用笔用墨之要领,食古而化,学我而活,难得难得,希望你坚持不懈,来日大有作为。”以示嘉励。

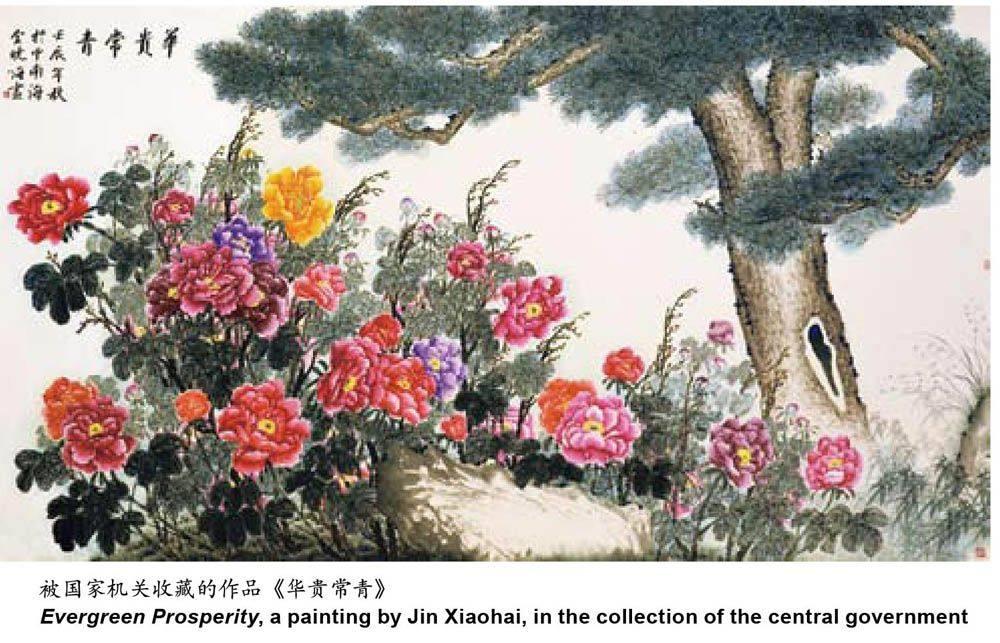

去年9月,国家有关部门邀请金晓海到中南海为迎接十八大召开作画,他花了10天时间,精心创作了一幅长4米、宽2.18米的国画《华贵常青》。这幅画以七色牡丹、苍劲松柏和飘逸兰花为主体,56朵牡丹蕴含民族团结的意境,挺拔的松柏展示民族腾飞的前景。

回报社会是心愿

名声在外的金晓海,社会活动也多了起来。为人谦和、性格率直的他笑称,现在忙是忙了些,但每天6小时的创作必须保证,因为艺术无止境。他说,“浙江是一方文化沃土,这里是我汲取艺术养分的源头,既要不断传承前辈优良传统,又要竭力回报社会。”去年,当获悉消防战士冒险抢救群众生命财产身负重伤住院的消息,他百感交集。用什么方式表达自己对英雄的敬意?最后决定以兰竹入画,他专门创作了一幅《兰竹图》,送到受重伤的消防战士杨万东的病房,颂扬消防官兵舍身救人的优良品德。

有一次,省残疾人福利基金会邀请他为残障人员创作募捐。金晓海二话不说,放弃将在山东召开的一个美术研讨会,第二天一早就带领画院画师来到省残疾人福利基金会,为基金会泼墨献画。清明节前,金晓海又来到杭州云居山,向浙江革命烈士纪念馆捐赠巨幅国画。他以兰竹为主体,创作了一幅象征革命先烈坚贞不屈、寓意后人弘扬烈士精神的力作《高风亮节》。“济贫扶困、弘扬正气、回报社会,是每个公民的责任。”他如是说。