汪曾祺与黄裳

2013-04-29孙郁

孙郁

黄裳去世后,关于他与同代文人的关系,引起诸多议论,想来颇为有趣。黄裳是难得的文章家,一生往来于学界、文坛之间,朋友甚多。钱锺书、汪曾祺都与其有交往,留下的话题牵涉学术史与文学史的神经。其间与汪曾祺的友情,是颇可一谈的。

汪曾祺年轻时在上海做过中学教员,工作不遂心,他写信给自己的老师沈从文,希望换一个地方。沈从文觉得他文字好,通美术,也许到博物馆更为合适。于是给在南京博物馆的两个画家李霖灿、李晨岚去信,时间是一九四七年二月,信中说:

我有个朋友汪曾祺,书读得很好,会画,能写好文章。在联大国文系读过四年书,现在上海教书不遂意。若你们能为想法在博物馆找一工作极好。他能在这方面做整理工作,因对画有兴趣。如看看济之先生处何想法,我再写信给济之先生。(《沈从文全集》第18卷,465页,北岳文艺出版社2002年版)

沈从文的推荐,一时没有见效。汪曾祺显得无可奈何。而这时候他结识了黄裳、黄永玉,便在枯燥中平添了诸多趣事。

黄裳在上世纪四十年代便有名气,随笔天分高,乃沪上名笔。汪和他一见如故,两人同逛书铺,相饮而歌,在那时候是密切的一对。黄裳《故人书简·记汪曾祺》云:

认识汪曾祺,大约是一九四七年至一九四八年顷,在巴金家里。那里经常有萧珊西南联大的同学出入,这样就认识了,很快成了熟人。常在一起到小酒馆去喝酒,到DDS去吃咖啡,海阔天空地神聊。一起玩的还有黄永玉。

为什么到巴金那里去,大概是沈从文介绍的,也许与萧珊熟悉也是一个原因。西南联大的学生喜欢扎堆,那是自然的。汪曾祺由于多重因素而受到巴金的提携,是一直念念不忘的。我有时想,如果不是因为喜欢小说,汪曾祺说不定也会成为黄裳那类人物。我读汪氏的一些笔记,谈古书与艺林旧事,风雅毫不逊与黄裳,有的更为传神,但他偏偏没有在这条路上走下去,注意的倒是《聊斋》式的笔意,写人间草木与凡人轶事,于是运笔就有了黄裳少见的韵致。那是小说家的天赋,其文介于故事与谈话之间,诗词与序跋之间,就超出了一般文人的格局。对比鲁迅与周作人,我们就可看出,前者的峻急、深幽,是小说与哲思的对碰,延伸着张力,而后者止于小品之调,遂不出明清文人的笔记,灵动的一面就少了。小说家写随笔,倘通些旧学与西学,有点杂家气,就比一般的散文家高明。孙犁、叶兆言的文字在某些方面就是要比一般散文家有宽度与深度的。

黄裳的文章多,勤于书话,是不可多得的杂家。汪曾祺在学问上大概要逊于他。黄裳虽为报人,却很留意学问家的动向。对版本学与文物情有独钟,见识不凡。他的文章介于周氏兄弟之间,谈历史掌故与文人习性,飘逸多姿,为文坛中罕有之人。钱锺书、沈从文、俞平伯都看重他,在报人中,被学界认可的读书人,他可能是最重要的。

黄裳回忆汪曾祺时,言及当年的通信,有一封一九四七年的信件,汪曾祺的语言很怪,对黄裳很有好感,也能够看出彼此的友情:

黄裳仁兄大人吟席。仁兄去美有消息乎?想当在涮羊肉之后也。今日甚欲来一相看,乃舍妹夫来沪,少不得招待一番,明日或当陪之去听慧珠,遇面时将有的聊的。或亦不去听戏,少诚憩也。则见面聊些什么呢?未可知也。饮酒不醉之夜,殊寡欢趣,胡扯谈,莫见怪也。慢慢顿首。(苏北《一汪情深—回忆汪曾祺先生》,6页,上海远东出版社2009年版)

看此信,能嗅出汪曾祺年轻时候的狂傲的气息。喜酒、爱戏,加之交友之乐都有。他和黄裳对戏剧都有研究,彼此写过一些谈戏的文章和信件。这大概也可以说是一种旧式文人的爱好。那时候的黄裳、黄永玉对汪曾祺都很看重,以为大有潜力。他们之间的互相欣赏,现在看来也是一个佳话。

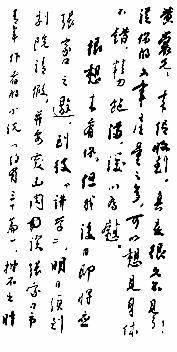

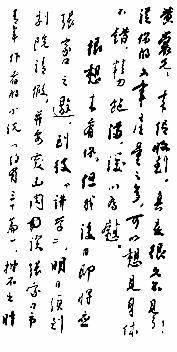

我编副刊时,刊发过黄裳、汪曾祺的文章,印象是精善秀雅,字迹好,有书法家的痕迹,文章舒朗自在,学识暗含其中。他们阅读面广,读人亦深,文章是有力度的。近几十年间,讲版本与藏书的文章,能及黄裳者不多,而言草木虫鱼,汪曾祺则是佼佼者吧。他们在一些地方有些神似,尤其涉及明清前后的野史,连叙述的口吻都是一样的。如黄裳《倚声初集》:

南陵徐氏所藏诗余最富,年来余所收不少,多明刻善本及清刻零种,曾嘱书友更为余致之,久而无所得,亦淡忘之矣。一日过来青阁,见架上有旧本诗余数种,即得其康熙刻之古今词汇三编,有积余藏印,即寻书出谁何,估人告积余生前以词集二十许箱售归林葆恒,即卷前钤印之庵也。为之狂喜,即嘱陆续更为余致之。一月后乃见此本及荆溪词、瑶华集、记红集、词洁、留松阁十六家诗余等,以百金易之。皆罕见难求之册,一旦收之,大快事也。(《来燕榭书跋》,269页,上海古籍出版社1999年版)这样的文章很好玩,学识见解都有,是殊为难得的。黄裳的学识与见解,汪氏颇为欣赏,他在讲到在上海逛书摊时,提及了这位书友。《读廉价书·旧书摊》云:

在上海,我短不了逛逛旧书店。有时是陪黄裳去,有时我自己去。也买过几本书。印象真凿的是买过一本英文的《威尼斯商人》。其实大概是想好好学学英文,但这本《威尼斯商人》始终没有读完。

我倒是在地攤上买到过几本好书。我在福煦路一个中学教书。有一个工友,姑且叫他老许吧,他管打扫办公室和教室外面的地面,打开水,还包几个无家的单身教员的伙食。伙食极简便,经常提供的是红烧小黄鱼和炒鸡毛菜。他在校门外还摆了一个书摊。他这书摊是名副其实的“地摊”,连一块板子或油布也没有,书直接平摊在人行道的水泥地上。老许坐于校门内侧,手里做着事,择菜和清除铁壶的水碱,一面拿眼睛向地摊上瞟着。我进进出出,总要蹲下来看看他的书。

我曾经买过他一些书—那是和烂纸的价钱差不多的,其中值得纪念的有两本。一本是张岱的《陶庵梦忆》,这本书现在大概还在我家不知哪个角落里。一本在我来说,是很名贵的:万有文库汤显祖评本《董解元西厢记》。我对董西厢一直有偏爱,以为非王西厢所可比。汤显祖的批语包括眉批和每一出的总批,都极精彩。这本书字大,纸厚,汤评是照手书刻印的。汤显祖字似欧阳率更《张翰帖》,秀逸处似陈老莲,极可爱。我未见过临川书真迹,得见此影印刻本,而不禁神往不置。“万有文库”算是什么稀罕版本呢?但在我这个向不藏书的人,是视同珍宝的。这书跟我多年,约十年前为人借去不还,弄的我想到用汤评时,只能于记忆中得其仿佛,不胜怅怅!(《汪曾祺全集》第3卷,37页)

对比二人的文字,彼此的个性就看出来了,黄裳一旦进入版本话题,就十分专业,愈说愈深,痴意绵绵。汪氏则偏于经历与书的漫谈,他的书趣之乐固然很多,而不及书外的人与事更引人为乐。孙犁好像也有一点类似的样子,记得读过一篇《野味读书》,与汪曾祺行同一调,此为小说家笔法,自然有些弦外之音的。

说起来二人的性情,在一点上是相近的,那都是慈悲的人,对现代革命的态度是积极的。风潮来了,被裹进去,也并不焦虑,不前不后,不高不低,跟着走就是。对比张中行这样的人,他们就“入世”得很,看人看事还是有一般的伦理尺度的,或者说是不逾矩。而张中行是逾矩的,因而走得就比常人远,此乃哲人之旅,常人怎么及之!

但随着大流走,并非没有操手,二人至少在审美追求上,是逆社会潮流而动的,他们在喧哗的岁月保持了一份宁静,以沉潜之笔画出山河之色与人性之光,都是深远的存在,读之可久久驻足。写作并非都是自娱,也有抵抗的意味。社会都如此就好么?个性的表达都该有自己的空间的,何必与人一样呢?所以,对他们来说,能在有限的园地,拓出一点未曾有的颜色,冲出荒凉所在,也是一种快慰。傅山的书法与散文,在明末大放光芒,大概就是逆俗所致。徐文长晚年灵光外现,以凡笔而写出神韵来,也是对流俗反抗所致。黄裳与汪曾祺不是不知道此点,他们有时就走着类似的路,众人皆醉我独醒,众人皆醒我却醉,总要和世界有点距离的。

汪曾祺晚年出名之后,脑子并不发热,有几个人他是佩服的。一是孙犁,一是黄裳,因为那文字有常识与情调,而且二人都是革命队伍过来的人。革过命的人,并非都横刀立马,有时候不免有小桥流水和曲径通幽的趣味。在汪曾祺看来,社会变革与人间潮流,抗不了是真的,只能顺。但顺之中,也要有点小反抗,不被风潮把自己卷得太远。在无人的地方,慢慢地行走,心与上苍交流,世道人心,总免不了凄风苦雨,而文章家的乐趣,乃在于建了自己的亭子,在风雨之日寻了片刻宁静。读这些人的书有时就觉得,人生有时停下来,不急于走路,环视四周,也内看己身,是很好的。

许多年后,黄裳回忆与汪曾祺的交往,还留下了这样一段话:

回忆一九四七年前后在一起的日子。在巴金家里,他实在是非常“老实”、低调的。他对巴老是尊重的(曾祺第一本小说是巴金给他印的),他只是取一种对前辈尊敬的态度。只有到了咖啡馆中,才恢复了海阔天空、放言无忌的姿态。月旦人物,口无遮拦。这才是真实的汪曾祺。当然,我们(还有黄永玉)有时会有争论,而且颇激烈,但总是快活的,满足的。我写过一篇《跋永玉书一通》,深以他俩交往浸疏为憾,是可惜两个聪明的脑壳失去碰撞机会,未能随时产生“火花”而言。是不是曾祺入了“样板团”、上了天安门,形格势禁,才产生了变化,不得而知。

……

二十世纪八十年代前后,我有两次与曾祺同游。一次是随团去香港访问。不知曾祺是否曾被邀请作报告,我是有过经验的。推辞不掉,被邵燕祥押赴会场(燕祥兄与陆文夫似同为领队),并非我不喜欢说话,实在是觉得那种在会场上发言没有什么意思。又一次与曾祺同游,一起还有林斤澜,叶兆言负责照顾我们的生活,从扬州直到常州、无锡,碰到高晓声、叶至诚。

一路上逢参观学校,必有大会。曾祺兴致甚高,喜作报告,会后请留“墨宝”,也必当仁不让,有求必应。不以为苦,而以为乐。这是他发表《受戒》后名声鹊起以后的事。(《也说汪曾祺》,引自《一汪情深—回忆汪曾祺先生》,3页,上海远东出版社2009年版)

黄裳的回忆里透出许多信息。他们相知的深没有问题,但彼此差异较大,也是可以看出来的。报人做久了,厌倦应酬是自然的。可是汪曾祺晚年并不拒绝应酬,也许是真的没有耐得寂寞吧。他喜欢与青年人交往,交游也是不反对的。这在黄裳看来大概有损文气,应引起警觉。所以他和汪曾祺不同的是,更能沉潜下来,默默地在书海里游走,不为外物所扰。汪曾祺不得高寿,乃痴心于现实的美意,自己深陷艺术的享受里,饮酒、游玩,散失了许多时光。不单纯隐含在诗意里,而是多享世主义式的快慰,这样的洒脱,黄裳没有的。他清秀的文笔也透露出一种寂寞来。唯有诗情是可以自娱的。寂寞也有美,黄裳似乎是这样的。

在精神的气质上,黄裳先追随周作人,后靠近的是鲁迅传统,可一生也没有摆脱周作人的影响。而汪曾祺与鲁迅隔膜的地方很多,道是不同的。一是没有鲁迅式的批判意识,不喜欢金刚怒目式的存在;二是认为安静的文字可能紧接人性的深处,总有美妙的一面,比如沈从文就是这样。黄裳是喜欢打笔墨官司的人物,对不喜欢的东西,愿意说一些刺耳的话。表里一致,也未尝没有偏执之处。汪曾祺有牢骚多在私下说说,很少形诸笔墨,以和为贵,不伤于人。这样的选择,是审美的差异,其实未尝不是人生观的差异。在散文的写法上,黄裳趋于古朴,汪曾祺则是清淡也有,温润也多,更有些意思。他们的文章,在中国是少有的好的。而汪氏富有变化,那是黄裳不及的地方。

汪曾祺在内心是佩服黄裳的,因为他有学问,文字也属于高水准的。一九八八年,香港要搞一个飞马奖,奖励中国的作家,他推荐了黄裳,但黄裳拒绝了。汪曾祺当时如何想,不得而知。从他们晚年的情形来看,路径真的不同,好像也有隔膜的地方。黄裳越来越像个学者,汪氏则还是社会的游走者,隨意而好玩。我们把这两个老人的故事放在一起审视,会发现许多有趣的存在。人间的路,总是不同为好。各自的行走,有着各自的快慰无疑。他们给我们带来的话题,有时想来,是可久久回味的。