西游心魔

2013-04-29李庆西

李庆西

一

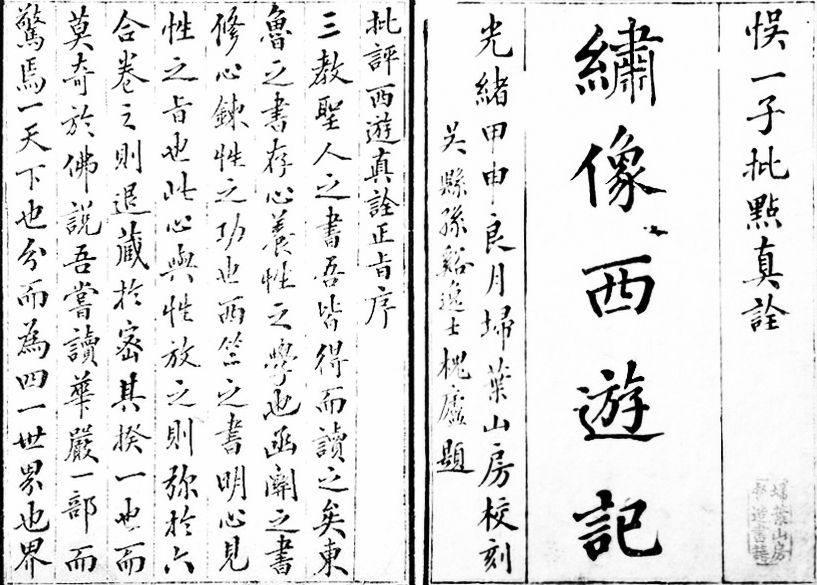

《西游记》是一部颇难解读的作品,前人论及此书并不细作阐释,明人清人多以“谈言微中”之寓言观之。如,存世最早的世德堂本陈元之序云:“余览其意近跅弛滑稽之雄,卮言漫衍之为也。”所谓“弛弛滑稽”、“卮言漫衍”是说风格和手法,其余如“摄心摄魔”之说只是搬用小说里的禅语,如果作为解题亦失之笼统。李卓吾(或假托李卓吾)评本称“作者宗旨定作戏论”,由开场诗拈出“释厄”二字,又谓“释厄”便是能够“解脱”,似乎很有洞见,却只是点到为止。至于清初几种评本的序跋和笺评,都将此书主旨说得玄妙而宏大,阴阳五行,大而化之。自李评本卷首袁于令题词开始,论者更以“三教合一”妄为评骘,实则三教之徒各自表述,正如鲁迅《中国小说史略》所云:

评议此书者有清人山阴悟一子陈士斌《西游真诠》(康熙丙子尤侗序),西河张书绅《西游正旨》(乾隆戊辰序)与悟元道人刘一明《西游原旨》(嘉庆十五年序),或云劝学,或云谈禅,或云讲道,皆阐明理法,文词甚繁。

当然,鲁迅对这类“理法”之说极不认同,所以进而指出—

然作者虽儒生,此书则实出于游戏,亦非语道,故全书仅偶见五行生克之常谈,尤未学佛,故末回至有荒唐无稽之经目,特缘混同之教,流行来久,故其著作,乃亦释迦与老君同流,真性与元神杂出,使三教之徒,皆得随宜附会而已。(第十七篇)

这里“实出于游戏”一语影响甚巨,为许多文学史家所采纳。其实不仅鲁迅持“游戏”之说,胡适作《西游记考证》,亦认为此书含义在于“滑稽意味和玩世精神”。其谓:

《西游记》被这三四百年来的无数道士和尚秀才弄坏了。道士说,这部书是一部金丹妙诀。和尚说,这部书是禅门心法。秀才说,这部书是一部正心诚意的理学书……

这几百年来读《西游记》的人都太聪明了,都不肯领略那极浅极明白的滑稽意味和玩世精神,都要妄想透过纸背去寻那“微言大义”,遂把一部《西游记》罩上了儒、释、道三教的袍子;因此,我不能不用我的笨眼光,指出《西游记》有了几百年逐渐演化的历史;指出这部书起于民间的传说和神话,并无“微言大义”可说;指出现在的《西游记》小说的作者是一位“放浪诗酒,复善谐谑”的大文豪做的,我们看他的诗,晓得他确有“斩鬼”的清兴,而决无“金丹”的道心;指出这部《西游记》至多不过是一部很有趣味的滑稽小说、神话小说;他并没有什么微妙的意思,他至多不过有一点爱骂人的玩世主义。这点玩世主义也是很明白的;他并不隐藏,我们也不用深求。

显然,鲁迅、胡适强调《西游记》的游戏意味,首先是针对儒、道、释三者的“微言大义”。中国人历来喜欢将文学纳入“圣人之道”,过去《诗经》就被作为五经六经之一,由着一班酸儒胡乱阐释。明末清初攒书的江湖文人存心将《西游记》弄成“三教圣人之书”,正是窥识了这种歪门邪道的“正典化”取经,这是“五四”新文化人格外警惕的情形。其实,胡适对《西游记》的看法并不仅限于“滑稽”与“玩世”,在那篇考证文章里他专门谈到书中第七回的大闹天宫,并引孙悟空“交椅轮流坐,明年是我尊”数语,按,李评本作“皇帝轮流做,明年到我家”。发了一通“天宫革命”的议论:

前面写的都是政府激成革命的种种原因;这两段简直是革命的檄文了!美猴王的天宫革命,虽然失败,究竟还是一个“虽败犹荣”的英雄。

我要请问一切读者:如果著者没有一肚子牢骚,他为什么把玉帝写成那样一个大饭桶?为什么把天上写成那样黑暗,腐败,无人?为什么教一个猴子去把天宫闹的那样稀糟?

这里明明就说到作者的叙事意图,说到作品的思想内涵,按这思路说下去,就不是“游戏”或是“玩世”之类所能道尽。可是胡适的解读于此辄然而止,鲁迅干脆不作解读。

二

乾隆初年的张书绅评本名曰《新说西游记》,将《西游记》命为“证道书”,所谓“证圣贤儒者之道”也。张氏在总批里将历经磨难的取经事迹扯到《孟子》“天将降大任于斯人也”一章,甚而断言“把一部《西游记》,即当作《孟子》读亦可”,这种心灵鸡汤式的“新儒学”思维可令人喷饭。其实这部小说与儒学最是扞格。取经的故事当然是一个寓言,但恰恰包含一种反儒学立场。这要从取经一事之来由说起。

远赴西天取经是否有何背景?《西游记》的原生故事《大唐三藏取经诗话》已有“奉勑”一说,[行程遇猴行者处第二] 法师合掌曰:“贫僧奉勑,为东土众生未有佛教,是取经也。”表示是皇上派的官差。因该书第一部分已佚,未详如何结撰其事由。当然历史上的玄奘取经并非由于皇帝佞佛,按,唐太宗对三教的态度大致可概括为尊儒、兴道、抑佛,此处不遑细论。相反玄奘弟子慧立、彦悰所著《大慈恩寺三藏法师传》写到玄奘欲“誓游西方以问所惑”,却是“有诏不许”,所以《旧唐书·方伎》玄奘传只说“贞观初随商人往游西域”。可是在《西游记》里,“奉勑”的说法被极度强调,而且编织了极为离奇而复杂的缘由,将僧者个人取经之事变成了一种出于王权意志的国家行为。

本书第八回至第十二回是交代取经之缘起,这五回叙事荒诞不经,手法却极好,全是来往于灵境与尘俗之间(神界/人世、梦境/现实、阴司/阳间)的大穿越,写得丝丝入扣。先是泾河岸边渔樵相争,引出料事如神的卖卦先生,继而微服私访的泾河龙王与之打赌,故意错开行雨时辰,结果弄巧成拙触犯天条;玉帝要办理龙王,降旨人境嘱丞相魏徵处斩,而龙王托梦唐太宗救命;不料魏徵却在梦里将这业龙给斩了,于是冤主追魂索命,这便有唐太宗受厄阴曹的一幕;还魂回阳之后,太宗许下宣扬善果的弘誓大愿,至此道出取经之因缘。对太宗来说,派人往西天取经自是破除孽障的救赎,而在玄奘看来,这西天真经实关乎社稷江山。[第十二回] 旁边闪过法师,帝前施礼道:“贫僧不才,愿效犬马之劳,与陛下求取真经,祈保我王江山永固。”在小说的语境中,西方大乘佛经已远远超越宗教典籍的意义,不啻成了一种教化民众、维系国运的真理话语,一种替代儒学的新思想。小说第十三回,玄奘出长安至法门寺,与寺僧交谈中透出一点玄机:

众僧们灯下议论佛门定旨,上西天取经的原由。有的说山高水远,有的说路多虎豹,有的说峻岭陡崖难度,有的说毒魔恶怪难降。三藏箝口不言,但以手指心,点头几度。众僧们莫解其意,合掌请问道:“法师指心点头者,何也?”三藏答曰:“心生,种种魔生;心灭,种种魔灭。我弟子曾在化生寺对佛说下洪誓大愿,不由我不尽此心。这一去定要到西天,见佛求经,使我们法轮回转,愿圣王皇图永固。”

何谓“心生,种种魔生;心灭,种种魔灭”?岂止拿起放下,取经之愿既然如此事关重大,这本身就是西行之“心魔”。

其实,这整个过程完全出于如来佛祖的设计。书中第八回,佛祖在大雷音宝刹讲法之后,又对诸佛表示人间关怀之意,以“善恶”为题讲述四大部洲状况。东胜神洲、北俱芦洲和众佛所在的西牛贺洲众生善恶不一,但基本太平无碍,佛祖所担忧的只是东土大唐所在的南赡部洲—“但那南赡部洲者,贪淫乐祸,多杀多争,正所谓口舌凶场,是非恶海。”所以,他要将“修真之经”送去东土,而唐僧“取经”其实只是佛祖“送经”的叙事策略。第九十八回,唐僧终于到达西天拜见佛祖,此际如来又对东土无边造孽之恶状痛加詈斥—

(如来)对三藏言曰:“你那东土,乃南赡部洲,只因天高地厚,物广人稠,多贪多杀,多淫多诳,多欺多诈……虽有孔教在彼,立下仁义礼智之教,帝王相继,治有徒流绞斩之刑,其如愚昧不明、放纵无忌之辈何耶!我今有经三藏,可以超脱苦恼,解释灾愆……汝等远来,待要全付与汝取去。”

“虽有孔教”而“其如愚昧不明”数语,意思很明白,东土那套王霸杂之的治术实是下三滥,一个瞒心昧己、罪孽深重的国度何来“圣贤之道”?很明显,如此以救世的姿态扬佛抑儒,意在颠覆作为国家意识形态的纲常名教。《西游记》虽然袭用初唐玄奘取经的历史故事,指涉的现实却并非唐人精神、道德与政治状况,实际上表达了明代士人对当朝儒家体制的质疑,而当日士林亦确实盛行禅悦之风。自西汉“罢黜百家,独尊儒术”以来,儒学作为真理话语的主流地位不断被认证,也不断受到来自各方的挑战。但儒学的真正危机是明代中期王学兴起造成其自身分裂之乱局,存亡绝续之际,求索者正是借助佛教“善恶”之义发展被视为儒学异端的“心性之学”。按,《西游记》亦好用“心性”二字,第一回回目就是“灵根育孕源流出,心性修持大道生”,其他回目说到孙悟空多有“心猿”、“心主”之称。《西游记》成书年代大致就是王阳明之后泰州学派大行其道之时,当日风气正是“引佛入儒”,像儒林上层人物焦竑就提出以释氏诸经为“孔孟之义疏”(《澹园集》卷十二《答耿师》)。按,“引佛入儒”自是一种叙事策略,当日情形亦有如当下讲“普世价值”往往被斥为走西方邪路,所以有人问及“儒释同异”,焦氏曰:“内典所言心性之理,孔孟启复有加?然其教自是异方之俗,决不可施于中国。”(《澹园集》卷四十八《古城答问》)

以释氏诸经为“孔孟之义疏”,犹之“六经注我”,亦可理解为一种新话语建构的主体认同。其实,《西游记》并非于宗教意义上宣扬佛禅之道,搬出佛理是否定儒学之手段,即所谓打鬼而借助钟馗。

三

显然,《西游记》的神话内涵绝非“游戏”二字所能道尽。神话是由现实苦难引入的超凡想象,自然有着针对现实的指涉。中国古代叙事作品中怪力乱神的东西一向很多(六朝志怪及其之前的“小说”几乎都在鬼域神界转悠),却少有系统集成的神话作品。《西游记》至少在两个方面超越了以往的神话叙事:一是这个神话世界相当广大,它几乎将一切所能想象的对象都纳入了叙事范围,表现出穷究万物的恢弘气质;二是它有一种深刻的质疑精神,取经实质上是思想路径的转换,同时表明主宰东土的神祇已非神圣。

《西游记》有两套神祇系统,一是来自道教和中国本土民间信仰,从玉皇大帝、王母娘娘、太上老君到十殿阎王、土地、城隍之类,都属于这个系统;另一个来自西方佛国,有佛祖如来、观音、文殊、普贤、地藏王菩萨,还有众多罗汉、金刚等等。将这两大系统整合到一起,是一个颇为奇特的创设。从小说描述的情形来看,已经有了合作意识的诸神世界依然是一种多元格局,就像当下全球化并没有消弭国家民族界限。观音菩萨往瑶池赴会,诣云霄殿拜会玉皇大帝,纯如一种外交活动,彼此有宾主之仪,并无上下之分。

本书也有作者自撰的神祇,如孙悟空的授业恩师菩提祖师就是一例。而孙悟空(前身是《大唐三藏取经诗话》中的猴行者)本身也是文学虚构。按,鲁迅《中国小说史略》认为,孙悟空原型出自《太平广记》卷四六七所述唐李公佐“假设之作”中的淮渦水神无支祁。而据胡适考证,这只神通广大的猴子来自印度史诗《拉麻传》(今译《罗摩衍那》);后来陈寅恪又作了更为系统的考释,梳理出佛教俗讲将《罗摩衍那》中Nala神猴与《贤愚经》之闹天宫故事串到一起的衍化脉络(胡适《西游记考证》,见《中国章回小说考证》;陈寅恪《西游记玄奘弟子故事之演变》,见《金明馆丛稿二编》)。有趣的是,孙悟空和菩提祖师的教门归属多少有些暧昧。仅从悟空、菩提这类命名来看,二者应是佛门中人(菩提祖师又名须菩提,让人联想到同名的如来弟子)。但孙悟空在菩提祖师那儿学成本事并未修浮屠之道,起初是在玉帝的地盘里混世界,闯龙宫、打冥府、大闹天宫诸节都以本土神话为背景。至于菩提祖师本人,更是亦佛亦道,似乎还精通儒家、墨家、阴阳家诸术,完全是文化多样性的范儿。悟空离开灵台方寸山之后,这祖师就不再露面了,而开启灵性的石猴,最终在取经途中一步步走向佛门。禅家有谓“万法归一”,悟空的命运是一种隐喻。

值得注意的是,这部小说对道教和本土的神魔世界多作丑化性描述。譬如,玉帝之颟顸无能,文武仙卿多是酒囊饭袋,关键时刻众多天兵天将竟无一人是男儿。无能倒也罢了,这个系统还颇生妖孽,就是阻难唐僧取经的那些妖魔鬼怪,其魔道异术大抵有如《神异经》、《十洲记》乃或六朝志怪一类诞谩之说。而且有意思的是,修炼成精的山魅也好,走入下界的灵怪也好,又往往变作道士人形作祸凡境。譬如,第四十四回,在车迟国把持权柄的是虎、鹿、羚羊变成的道士,所以将敬道灭僧搞成一场运动。第五十三回,霸占解阳山落胎泉的妖怪也作道人模样,号称如意真仙。第七十三回,蜈蚣精成了黄花观的“多目怪”道士,那厮擅施金光罩,悟空求助毗蓝婆菩萨才破他妖法。第七十八回,在比丘国作恶的老道是南极寿星胯下的白鹿,自诩“古来唯道独称尊”,指着唐僧嘲笑释家坐禅是“盲修瞎炼”。

这里需要指出,书中佛道两套神祇系统的运作方式有很大区别。本土道教的神仙世界是一套“权力—科层”体制,以玉帝为核心的天庭主宰天上地下乃至冥界的一切事务。如,龙王行雨须有玉帝敕旨,时间地点、雨量多少都有规定,他那儿只是一个职能部门。第六十六回,孙悟空为破黄眉怪去武当山找真武大帝,却被告知没有上界旨意不敢擅动干戈,只能借他龟蛇神龙数将,这是一方诸侯的权限。当然,凡界之大唐政权亦须听从云霄殿的号令,如降旨魏徵斩龙就是一例。不同的是,法门广大的佛国诸神却并不依赖这种权力运作,佛陀自有一种话语权,一种软实力。佛在人心,菩萨不坐衙门。可见在《西游记》作者对神界的差异描述中,隐含着思想挑战权力的旨意,这是当日觉悟士人的希冀。

所以,书中处处表现佛之法力无边。当孙悟空从八卦炉中纵身而出,把天宫闹得稀糟,玉帝百般无奈之下只能请如来祖师出手相助。无法无天的孙悟空搅乱了上下三界秩序,胡适将其作为“革命”隐喻亦颇贴切,但是这种一个人(猴)的革命不可能改变世界,革命首先需要解决思想的皈依。佛祖降伏妖猴,按,猴子此际还被视如妖孽,第七回诗中称之:“也能善,也能恶,眼前善恶凭他作。”《西游记》里神(仙)妖(魔)之间的转换值得注意。一方面是维和、维稳,另一方面也是为日后取经之旅埋下伏笔。按《西游记》的叙事逻辑,个人造反不是变革世界的办法,改造民众灵魂(心性修持)才是“正善之门”。

总之,在这部释道杂糅的小说中,中国本土道教系统的鬼神世界带来的往往是苦难与灾祸,而度亡脱苦的希望则远在西方佛国。

《西游记》的叙事意图中有一点不能忽略,它清楚地表明:当古老的中华帝国进入衰败之期,士林中人无疑对异质文化产生了浓厚兴趣。在这里,佛教被作为一种异质文化符号,也是一种被寄予希望的新思维。但看唐宋以来的历史,不安于现状的人们往往将外来文化(尤其宗教)视为某种新的思想资源,最极端的例子就是五代北宋名为“食菜事魔”的秘密组织及方腊起义,还有元末红巾军起义及以后的白莲教,都与来自波斯的摩尼教有着千丝万缕的关系。明代中后期思想锐者更是放眼儒学之外,李贽、焦竑一班人鼓吹佛学,徐光启、李之藻、瞿式耜等热衷西学(甚至是天主教徒)。再后来,屡试不第的洪秀全创办“拜上帝会”,干脆将基督教义变成一种造反理论。再后来,十月革命一声炮响,干脆送来马克思主义了。这些都是人所皆知的史实,却很少被历史教科书描述为异质文化的冲击。检讨中国历史,书上每见“闭关自守”之说,其实“闭关”者乃国家权力意志,读书人内心并不一概“自守”。

四

《西游记》凡一百回,从第十三回开始,进入取经正題,也即途中所谓八十一难的整个过程。被如来压在石匣中的孙悟空早已在两界之地俟命护驾,其后唐僧又陆续收了同样是戴罪之身的猪八戒和沙僧,加上犯事的玉龙三太子变成的那匹白马,活脱一支加里森敢死队。由一班业畜开启这正善之门,分明是将取经苦旅纳入一条救赎之道。

孙悟空被佛祖招安之后,不再是孤独的造反者,取经让他投入组织的怀抱,走上可谓健康成长道路。自唐僧师徒踏上西行之途,故事一方面循着“历险记”的叙述模式渐次展开,一方面不断强化他与佛门圣界之关系。从五庄观到平顶山,从车迟国到无底洞,一路上被妖魔鬼怪围堵截杀,又有通天河、火焰山一类天然险阻,可谓一波未平一波又起。然而,每遇到一个过不去的坎儿,悟空总会得到佛门相助,有时还是佛祖或哪位菩萨主动现身。这种情形在现代读者心里有一种并不陌生的感觉:几乎有如组织严密的革命政党,而取经之种种磨难就是组织上对其成员持续不断的考验。小说第六十六回说到,使悟空受挫的黄眉怪原是弥勒跟前司磬童子下界作祟,悟空便责问弥勒家法不谨,那笑和尚虽承认不谨之过,却也有一番说辞:“你师徒们魔障未完,故此百灵下界,应该受难。”按,观音座下的金毛下界朱紫国,菩萨说是“与王消灾”,也难说不是存心让人“受难”的考验。

相比大闹天宫之时,悟空俨然已走向成熟,也规矩多了。现在他有了神圣的奋斗目标,懂得讲政治、顾大局、守纪律的自我约束(别忘了他脑袋上还戴了紧箍咒)。许多论者认为,失去那种恣肆无忌的猴子天性,孙悟空变得不太可爱了。前七回里那种极具破坏性的“天宫革命”显然给人带来反抗现实的慰藉,摧枯拉朽的暴力抗争总是不乏酣畅淋漓的美学效果。但是,书中这种叙述转变亦自有其简单而深刻的哲理,那就是任何尽兴作闹的想象都不可能摆脱想象的制约—最形象的描述就是孙悟空翻不出如来佛祖的掌心。客体大于主体,存在大于自我,这就是思想的真相。如果说本书是一种借路禅家的言述方式,那么在以佛的思想指导悟空修炼心性之同时,这种思想则必然取代原初的心性。如果将来自佛语的“觉悟”一词用在这里,那是十分妥帖。在这部不拘一端的神魔小说里,孙悟空皈依组织之后的变化恰恰具有一种写实主义的真义。

中国历史表明,希望与恶果往往一并见诸“彼可取而代之”的规律。鲁迅曾深怀忧虑地感叹“革命”之后的“革革命”或“革革革命,革革……”因为他看到了许多流血与杀戮,看到许多生灵“被杀于革命的或反革命的”。革来革去的前提是真理话语变来变去,其后果往往是各方彼此杀来杀去。

《西游记》整个取经故事是不断摆脱劫难的过程,这无疑是佛门所谓度脱的隐喻。不过,具有讽喻意味的是,这个杀来杀去的超度过程完全背弃了宗教观念中的平和、宽容与忍让。佛祖要将真经送与东土,却让取经人凭武力来取,靠着悟空、八戒、沙僧合力杀戮,终于一路闯关夺隘。三打白骨精、智斗牛魔王、大战盘丝洞……这些脍炙人口的段子在表现孙悟空神勇机智的同时,已将打打杀杀变成了一种程序化的游戏操作。有趣的是,取经归来之日,这猴行者竟被佛祖加封“斗战胜佛”。

相反,以慈悲为怀的唐僧法师总是一个被拯救的对象,每每成为迂腐与软弱的笑柄。“僧是愚氓犹可训,妖为鬼蜮必成灾。”(毛泽东诗)这也成了斗争哲学的一个注解。《西游记》这种张扬“斗战”精神的主题思维跟《水浒传》有着相似的一面,亦乃源于黑暗现实中的英雄期待,反映了古代中国人的一种历史观。在一切变得无望的社会中,以想象的“斗战”获得“救赎”之慰藉,或许正是民众得以自我疗治的基本方式。中国历史是一个频繁洗牌的进程,以暴力手段进行改朝换代似乎成了社会变革的不二法门,虽说皈依佛界的孙悟空、猪八戒和沙僧无涉于世俗政权,但他们的打打杀杀却无疑获得世俗认可的光荣与正义。

不过与《水浒传》不同的是,《西游记》的杀戮并不带有浓重的血腥味儿。因为这是一部非现实情境的幻想之作,也即有着双重的假定原则(非纪实+非写实)—这几乎就消解了杀戮的真实感。但是不可否认,这种虚拟的游戏化杀戮即便不带血腥味儿,依然受制于一种残酷的叙事逻辑,其中有着暴力审美的世俗根源。人们之所以不觉得它残酷,另一个原因是夸张、戏谑的人物形象。孙悟空的诙谐,猪八戒的搞笑,沙僧的木讷,以及唐僧的迂执,这些相形成趣的性格不时渲染出一种轻松、幽默气氛,一再将血染的丰采浪漫化而又戏谑化了。遗憾的是,本书的文学形象并未被人认真研究,这里不妨提出一个颇有意思的问题:这些浅俗的角色何以承载如此丰富的叙事内涵?

如果逐一分析,人们不难发现,《西游记》人物基本上是类型化刻画,鲜明而生动,却并不具有性格深度,甚至孙悟空都没有多少情感与内心活动。比较人物塑造手段,他们要比《三国演义》、《水浒传》的曹操、刘备、宋江、武松那些形象差远了。可是这些人物摆到一起,居然就形成一种令人匪夷所思的叙述张力,亦颇奇怪。