个性化旅游者典型特征分析

2013-04-29刘亚萍聂琳琳金建湘

刘亚萍 聂琳琳 金建湘

摘要:基于248份网上问卷调查数据和Couchsurfingorg网站公布的数据,应用描述性分析法和比较分析法,本文阐释了“沙发客”这一个性化旅游群体的典型特征。分析结果表明“沙发客”是一种全新的旅游方式,每一位“沙发客”均有可能担任“Surfer”或“Host”的角色,“沙发客”数量的迅速增长在很大程度上依赖口碑效应的推动;“沙发客”具有许多共同的旅游偏好特征,“沙发客”群体之间主要依赖Couchsurfingorg上的“他人评价”和“个人信息资料”平台,建立起相互信任、互惠互利的友好关系,这为陌生人之间构建文化融合与和平相处的社区提供了一个良好范式。

关键词:个性化旅游者;国际沙发客;Couchsurfingorg

中图分类号:F59 文献标识码:A

收稿日期:2013-02-01

作者简介:刘亚萍(1958-),女,湖南郴州人,广西大学商学院教授,博士研究生导师,理学博士,研究方向:旅游经济与管理、环境/生态经济与管理、生态旅游与可持续发展;聂琳琳(1987-),女,河南洛阳人,广西大学商学院研究生,研究方向:旅游经济;金建湘(1956-),男,湖南岳阳人,广西大学行建文理学院副教授,研究方向:数理统计。

基金项目:国家自然科学基金项目,项目编号:41061048。 “沙发冲浪(Couchsurfing)”作为一种新兴的旅游方式,它颠覆传统的范式和不断扩大的会员数量,已经引起人们的兴趣。该旅游方式的兴起,缘于美国一位年轻人范特(Casey Fenton)1999年的冰岛之行。通过给1 500位冰岛人发送邮件寻求免费住宿,他最终获得这些冰岛陌生人的帮助,实现了在冰岛的免费旅游,他缘此而创立了“沙发冲浪组织(Couchsurfingorg)”免费注册网站。虽然该网站曾一度停止運行,但在2003年又重新开启,直至现在,该网站运行良好,注册用户十分广泛。截止到2012年6月16号,在该网站注册的“沙发客”会员数量已超过440万人,遍布全球245个国家和地区。中国是其中一支主要的力量,据Couchsurfingorg上的统计,中国“沙发客”成员有10万多,占总注册会员的23%,排名第10位;以汉语作为交流语言的“沙发冲浪”会员有16万多人,汉语为该网站中第八大交流语言;“沙发客”最多的中国城市前五名依次为北京、上海、香港、广州、深圳。与此同时,中国本土“沙发旅游”平台也在逐渐形成,如“沙发客”俱乐部、“沙发”驿站等。该旅游方式既不同于背包客、自驾游,也不同于国内的“驴友”等自助游,“沙发客”作为一种全新的互助旅游方式给当今全球的旅游业发展注入了更为多元化和个性化的色彩,虽然该旅游方式发展的时间并不太长,但发展的势头不可小觑。鉴于此,本文拟基于问卷调查数据和Couchsurfingorg上的统计数据,对国际“沙发客”的发展趋势、行为方式以及口碑效应态势进行分析,为这一全新的旅游方式做出某一侧面的诠释和判断。

一、“沙发客”内涵与国内外研究动态

由于“沙发客”这一全新的旅游方式出现时间短,虽然受到社会和媒体的关注,但目前公开发表对这一现象的研究文献还十分少见。笔者通过知网、百度、谷歌等搜索引擎搜索,有关该研究内容的英文文献不到20篇,而国内对此现象的研究文献尚未查阅到,而对“沙发客”内涵的阐释,更没有标准规范的答案。

(一)“沙发客”内涵

“沙发旅游”有其自身的特征:首先,它无需借助旅游中介组织和宾馆酒店,由“沙发客”自行寻求免费住宿,属于一种自助游。其次,“沙发旅游”的完成,一方面需要“客人”的主动寻找和联络,也需要“主人”的热情和帮助,又属于一种互助游。第三,“沙发客”借助注册会员提供的住宿,有点类似于“换房”的范畴,但后者是定时、定向相互交换住宿,即需求和给予同时发生,对象既定;而前者是不定向、不同时、不一定相互交换住宿,即需求和给予可不同时发生,对象也可不固定。在“沙发旅游”中,求借“沙发”的旅游者(Surfer)和提供“沙发”的接待者(Host)统称为“沙发客”(Couchsurfer),其中“Host”是不可或缺的一部分,这一特征与传统“旅游者”的内涵有区别,即是“主”、“客”为不可分割成员,因为只有“客人”的出游和“主人”的接待,才能完成一次完整的“沙发旅游”或称之为“沙发冲浪”。同时,“主人”和“客人”的身份可以相互转换,只要是网站的会员,都有可能成为“客人”或“主人”。因此,在笔者的研究中,“沙发客”是指通过Couchsurfingorg网站注册的所有会员,既包括承担独立角色的旅旅游者和接待者会员,也包括兼有双重身份的会员。

总第437期

刘亚萍:个性化旅游者典型特征分析

····

商 业 研 究

2013/09(二)国内外研究动态

所查阅到的几篇国外文献主要从社会学、信息技术等角度探索了Couchsurfingorg的影响以及对建立社会信任的借鉴价值。Katherine Peterson[1]等从信息披露和潜含信息视角,对20名CouchSurfing会员进行了调查。他们发现参与者一般对在网上披露的个人信息不太关心,也没有考虑到这些信息可能会被第三方恶意或不合理利用。他们还讨论了设计者和开发者如果能利用角色模型进行设计,就能更好地提醒参与者认识他们信息披露内涵的作用。Jun-E Tan[2]以Couchsurfing为例,采用Mllering的“悬置理论”和“信心跳跃理论”来说明网上/网下混合社区的好处,同时他认为Mllering的理论结构在超越观察个人主页的特质方面是有效的。Patricia Victor等[3]根据对Couchsurfing的调查数据,采用bilattice聚合方法,研究了社交网站中用户关于信任度度量价值的间接来源。Lauterbach, D等[4]研究“沙发冲浪”后认为,Couchsurfing展现了高度的互利互惠作用和极强的环球旅行连通分支作用。另有Sunny Jeong[5] 、Steylaerts 等[6]、Jesudhass[7]、美国斯坦福大学研究团队①等,认为Couchsurfingorg所建立的网络社区对社会发展具有正面的作用,不仅通过旅游促进了和谐,最大化地享受信息技术带来的社会资本利益,还从中找到了建立信任的途径,认为将会对整个社会有益。此外,笔者还在“google学术”中搜索到与Couchsurfing有关的工作手稿,如Luis Conde-Costas②、Marta Kosińska③等从建立信任关系的角度、文化的角度、组织的角度分析了Couchsurfing个体的差异性、其正面作用和消极影响等。

在国内,还未查阅到有关“沙发冲浪”的研究文献,只有一些有关自助游、背包客现象的研究成果。如唐飞[8]等研究者对借助网络实现自助游的方式和特点进行了分析。国内“沙发客”最早出现于2010年的广州亚运会期间,虽学界和业界尚未对其给予更多关注,但“沙发客”受到自助游爱好者的关注。若在百度上搜索,可发现464万个“沙发客”词条,除对这一现象的简单报道,也表达了理性思考的言论。如知名专家、中国社会科学院旅游研究中心特约研究员刘思敏认为:“其实‘沙发客的理念、模式都是可行的,但是与中国现实差距比较大,志愿者、非政府组织在中国很不发达,不盈利难以为继;盈利就会泥沙俱下。”他表示,第三方平台的质量在 “沙发客”中非常重要,除非在线旅游平台(网站)可以审核资格,并承担相应责任[9]。另有人在寻找 “沙发客”旅游方式的商机,指出,“沙发客”以群体规模挑战传统“住店客”模式,不仅节省旅游费用,也为旅客带来了更多的不可预知性和奇妙性。由于“沙发客”多为志愿者免费提供住宿,所以将沙发借出的主人可以与当地旅游机构进行联络,为旅游行业添加新的资讯链接[10]。

综上所述,Couchsurfingorg所开创的旅游方式是全新的,口碑效应的形成建立在人与人之间相互信任的基础上。国外文献研究,主要是从社会学的角度,探索如何建立促进人与人之间相互信任的平台,实现不同国家、不同种族、不同文化的交流和融合,即不仅借助人与人之间的信任感来实现互惠互利的自助游,而且反过来以此促进多元社会中信任度的提升,并给人类社会的和谐与可持续发展带来益处。在国内对该现象的研究几乎还处于空白,仅有某些新闻报道和一些 “沙发客”的感想出现在百度等引擎网站。由此可见,对于该旅游方式的研究无论国内还是国外均极其有限。

二、数据来源及统计特征分析

(一)数据采集

该研究数据的采集主要通过非结构式访谈和网上问卷调查两种方式,获得相关的第一手数据,同时在Couchsurfingorg网站上获取部分第二手数据,拟采用描述性分析以及比较分析法对这些数据变量进行深入的探讨。

1.非结构式访谈。笔者研究的非结构式访谈对象,主要是调查组成员接待的来自美国、加拿大、日本、印尼等国家的20余国际“沙发客”。与“沙发客”接触的过程中,没有严格顺序和固定主题,以轻松聊天的方式,了解他们对“沙发冲浪”的看法,获悉他们借助“别人沙发”旅游或接待“沙发旅游者”时的经历,知悉一些“沙发冲浪”中曾经发生的问题,如:在进行沙发旅游时最关注的问题是什么?到过哪些国家沙发旅游?现在与沙发客还有联系吗?等问题。

2.网上问卷调查。

(1)问卷设计。在访谈的基础上,依据旅游消费者行为决策原理,设计了一份反映“沙发客”行为特征的问卷调查表。沙发客行为特征的变量将主要通过个人属性特征、沙发旅游的动机(Surfer与Host)以及他们的偏好特征(包括选择信息的途径、Surfer与Host双方的选择意愿等)来衡量。问卷的主要内容如下:一是个人社会属性特征:包括性别、年龄、受教育程度、职业、国籍等几个方面;二是影响Surfer旅游消费决策因子:主要有出游前获取信息的途径(可以了解是否存在口碑效应)、出游动机、旅游经历以及游后评价等因素;三是影响Host接待Surfer的影响因子:Host接待Surfer的动机,Host选择Surfer的条件等问项,提示被调查者根据自己的真实情况回答问项;四是在第二次问卷设计时,想探索验证“沙发客”Host与Surfer是否依赖对等交换,即是否获得了心理需求的最大满足——旅游效益最大化这一基本假设,从而增加了“您冲浪的次数”、“您接待次数”、“您冲浪的天数”、“您接待的天数”等几个问项。

(2)网上问卷调查实施。因为“沙发客”遍布240余个国家和地区,因此考虑在网上发布问卷,以求得“沙发客”广泛的回应。首先,2011年2月底在不同问卷网站(包括FreeOnlineSurvey、SurveyMonkey、QuestionPro)上發布了一份有18个问项的英文问卷,4月初回收问卷107份,剔除3份无效问卷,有效问卷为104份。2011年5月1日在FreeOnlineSurveycom上发布第二次英文问卷调查表,该问卷增加至27个问项,其增加的主要问项为:沙发客的经济收入、沙发客冲浪和接待的次数、沙发客冲浪或接待的天数,主要目的是拟通过这些问项发现沙发客之间的关系特征。为增加问卷的回答率,笔者首先在Couchsurfingorg的网站上,从各国家、地区小组中寻找近期登录的“沙发客”用户,查看其主页来判定该用户是否有 “沙发旅游”或“接待沙发旅游者”的经历,再给对方发邮件邀请他们在FreeOnlineSurveycom回答问卷。笔者共发出412封电子邮件,2个月内(主要是在前10天)共收到144份问卷,回收率为3495%。这样,两次调查问卷总计回收248份有效问卷。

3.Couchsurfingorg公布的统计数据。在Couchsurfingorg上公布的相关数据,主要有Surfer客源地排名前10国家、排名前10世界城市、排名前10最常用语言,及世界各大州区域“沙发客”人数、性别比、年龄分布等数据和排名。

(二)数据统计特征分析

1.部分个人信息统计特征对比分析。将248份问卷的部分个人信息统计特征与Couchsurfingorg相应的统计数据进行对照,其结果如表1所示。由表1数据,可知:

(1)248份问卷调查结果中,女性(553%)比例比男性(447%)略高,而根据Couchsurfingorg(2012616)网站的统计,男性注册者有2 244 583人,占509% ,女性注册有1 909 674人,占433% ,以情侣、夫妻、家庭、朋友等为单位的注册者共236 617人,占54%。网站统计数据表明,男性比女性高76%。笔者认为,其原因在于:“沙发冲浪”本身具有一定的冒险性,而男性比女性更倾向于采取冒险行为,对风险的接受性也明显比女性高, 风险认知则弱于女性 [11]。反之,问卷调查女性多于男性,其差异可能源于:女性比男性更愿意回答问卷,隐含着女性更乐于助人,更热衷于公益事业或非盈利性事业。当然,该差异确切的原因有待于今后进行专题研究。

(2)“沙发客”被调查者中18-24岁年龄为最多,有97人,占390%;其次为25-29岁,有92人,占371%。这两个数据与Couchsurfingorg上统计数据趋势一样,即是占比为最多,问卷占761%,网站统计数据为69%。30-39岁之间的“沙发客”,调查问卷有141%,网站上统计数据有220%。该差异预示着30岁以下的年轻人上网时间较多,更为关注网络上的信息,或者更乐于助人和参与公益事业,愿意回应这样的问卷调查。总体结果表明“沙发客”绝大多数为18-30岁之间的年轻人,据网站统计的“沙发客”注册用户平均年龄为28岁。

注:(1)在Couchsurfingorg的性别统计数据中,除了单独男女性别“沙发客”的统计之外,还有几个一起注册的“沙发客”,这一人群所占比例为54%;(2)在Couchsurfingorg年龄的统计数据中,60岁以上的人还被进行了分类,其中70-79岁有4 927人,80-89岁有943人。

(3)从“沙发客”居住地的统计数据来看,问卷调查数据与网站统计数据有差异。问卷调查中,北美洲有35人,占141%,网站统计有1 158 407人,占263%。而问卷调查中亚洲“沙发客”有49人,占198%(49人中含中国大陆“沙发客”20人),但网站统计数据为388 721人,仅占88%。该差异表明或许亚洲沙发客相对更愿意回答问卷。

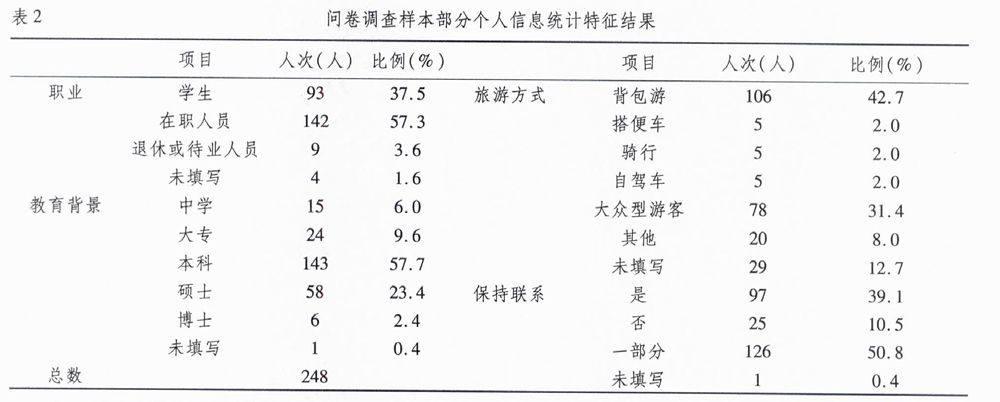

2.问卷调查样本的部分个人信息统计特征。因在Couchsurfingorg网站上仅公布了部分统计数据,故表1以外的问卷调查样本个人信息统计数据列入表2。

根据表2可知接近40%的“沙发客”为在校学生,但有接近60%的“沙发客”为在职人员;约有60%为本科大学学历,研究生学历也占有一定比例,约为234%,表明大多数“沙发客”均具有较好的教育背景。同时,表2还显示有427%“沙发客”为背包旅游爱好者,有314%为大众型游客,这两部分构成了“沙发客”的主体,另有少量的“骑行”旅游者和自驾车旅游者。这表明“沙发客”中许多人具有明显的一致性偏好:个性鲜明,乐于探险,且为具有充分信任他人特征的个性化旅游者。

3.Couchsurfingorg部分统计数据特征。在Couchsurfingorg上公布的数据还显示,截至2012年6月16日,在该网站上注册的Couchsurfers达到了4 405 775人,成功进行过“沙发冲浪”人次达到了4 568 871,即是平均每一个“沙发客”均有过一次成功的“冲浪”活动。在成功冲浪的同时,有4 482 279人次建立了友谊,即几乎每一次“沙发冲浪”都建立了朋友关系,这一点与表2显示结果相符合,即表2显示有391%的被调查者回答肯定了与“沙发客”一直保持着联系,另有508%的被调查者回答与部分“沙发客”保持联系,只有105%的被调查者回答不再保持联系。另外,约有7 278 128人次表示“沙发冲浪”的感受是正面,这一点与表3中所显示对“沙发冲浪”经历满意度非常高恰好相吻合(约有90%沙发客回答为“满意”或“非常满意”,均值为44分)。

综上所述,可知“沙发客”多数为18-30岁的年轻人,具有活力和创新力,思想开放,易于接受新鲜事物,个性独立,受教育水平较高,具备了能和旅游目的地当地人交流的语言表达能力(英语或其他语言)。

注:有关职业问项是开放性提问,回答的职业类型有30余种以上,如教师、医生、会计、分析师和企业管理人员等,因受篇幅限制,在该表中,仅将职业概分为学生、在职和退休待业3种。

三、国际“沙发客”调查样本的旅游偏好特征

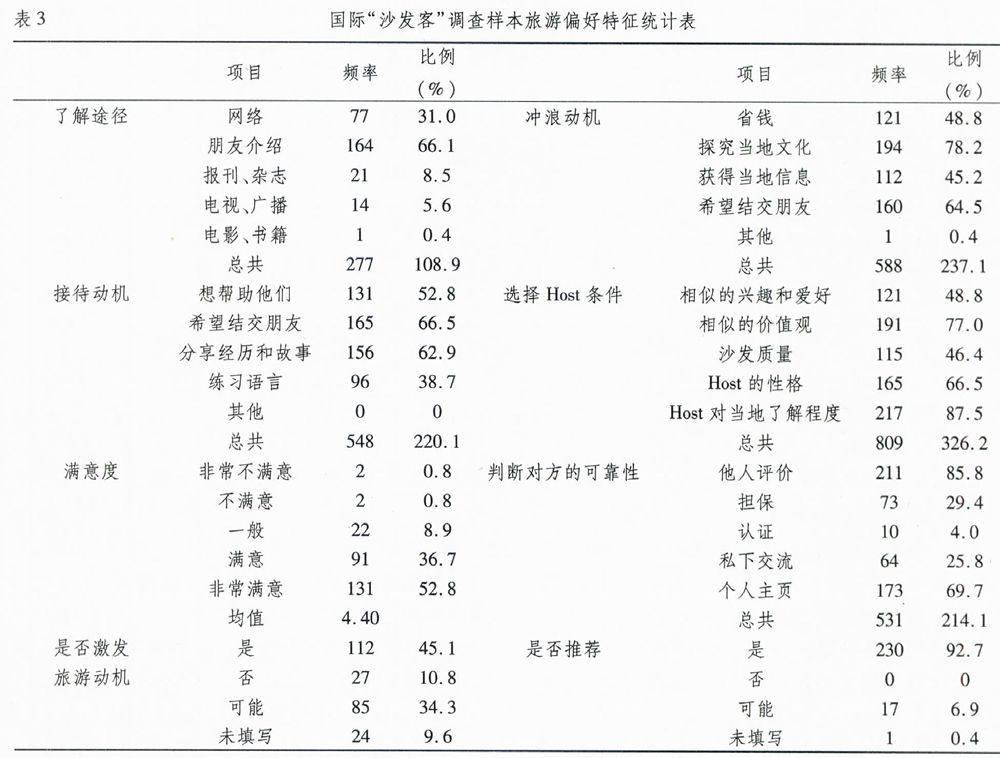

旅游偏好特征,主要通过Surfer与Host的动机、兴趣、需要、价值取向等来表现。248份问卷调查表获得的相关信息如表3所示。由表3可知,国际“沙发客”所表现出来的旅游偏好特征如下:

第一,“沙发客”中的“Host”多数会受到“Surfer”的刺激而激发旅游动机,在回答问项“接待沙发客的经历是否激发您自己旅行的欲望”时,占451%的“沙发客”为肯定回答,343%回答为“可能”,表明有将近80%的人可能受到“沙发客”经历的刺激,而激发他们的旅游动机。

第二,当问及他们为什么选择“沙发客”旅游时,“探究当地生活文化习俗”、“结识当地朋友”,均有64%以上的被调查者选择;“省钱”和“获得当地可靠信息”分别有488%和452%的被调查者选择,平均每个被调查者有2个以上的动机。

第三,当回答“沙发客的接待动机”时,60%以上的被调查者分别选择了“希望结识朋友”和“分享经历与故事”,50% 以上被调查者选择了“想要帮助他们”,另有387%的被调查者选择了“练习语言”,平均每位被调查者有2项以上的动机,表明大多数“沙发客主人”主要是为了“结识朋友”和“分享经历与故事”。

第四,当“沙发客”在选择Host时,875%的被调查者很在意“主人对本地的了解情况”,77%的被调查者很在意Host“相似的人生观”,665%的被调查者选择的是Host的性格;有488%的被调查者选择“相似的兴趣爱好”,但对于 “主人‘沙发质量”,仅有464%的被调查者选择。表明“沙发客”比较宽容,对于“沙发”的质量要求并不太高,但比较在意同一的价值观和兴趣,最看中Host了解本地情况这一特点,而且对Host的选择条件较多,平均每一位被调查者有3个以上的选择条件。

第五,在“沙发旅游”中,与其他旅游方式最大不同的是通过Surfer和Host之间的互动来完成“沙发冲浪”活动,所以需要一个相互判断对方可靠性的环节。在这一问项的回答中,有211人次占858%,选择了“他人的评价”,即是通过“沙发客的评价”来判断对方的可靠性;697%的被调查者选择了“个人主页信息”,即“沙发客”本人在Couchsurfingorg网站上所披露的个人信息;所有被调查者平均有2个以上的选择。由此可见,相互判断对方可靠性即信任度,多数“沙发客”是通过他人的评价和在网站上注册后提供的个人信息来决定的,仅有少量“沙发客”辅之以其他方式进一步加以证实。因此,可以说“沙发客”旅游活动的发展,最重要的支持因素是口碑效应以及个人誠信的坚守。

第六,“沙發客”双方对“沙发旅游”活动实施后的反馈,通过两个方面来反映:一是通过对“沙发旅游”满意度的评价,表3显示被调查者的满意度较高,满意率接近于80%,均值为44分;二是通过是否向他人推荐“沙发旅游”这一问项测度对“沙发旅游”感受的好坏程度,表3显示92%以上的“沙发客”愿意向他人推荐“沙发旅游”,余下的也表示有可能向他人推荐。该结果表明,目前“沙发客”旅游活动的正面效应十分明显,几乎没有负面效应。因此,Couchsurfingorg的运作模式应该说是成功的,也是值得信赖的。

综上所述,验证了调查样本中“沙发客”群体表现出较为一致的兴趣、动机、价值取向等旅游偏好特征假设。其结果表明,Couchsurfingorg这一网站迅速发展是得益于网站注册用户的良好口碑效应,并且在这一网站上所提供的“他人评价”和“个人信息”,为“沙发客”双方建立友好的诚实互信关系奠定了坚实基础。同时,对“沙发冲浪”非常高的满意度,促使“沙发客”乐于向他人推荐该旅游方式,这也正是良好口碑效应的反映。很明显,这一结果使得“沙发旅游”的意义正在逐渐淡化它最初产生的动机——“省钱”,而向需求多元化的方向发展。

四、“沙发客”Surfer与Host的关系特征

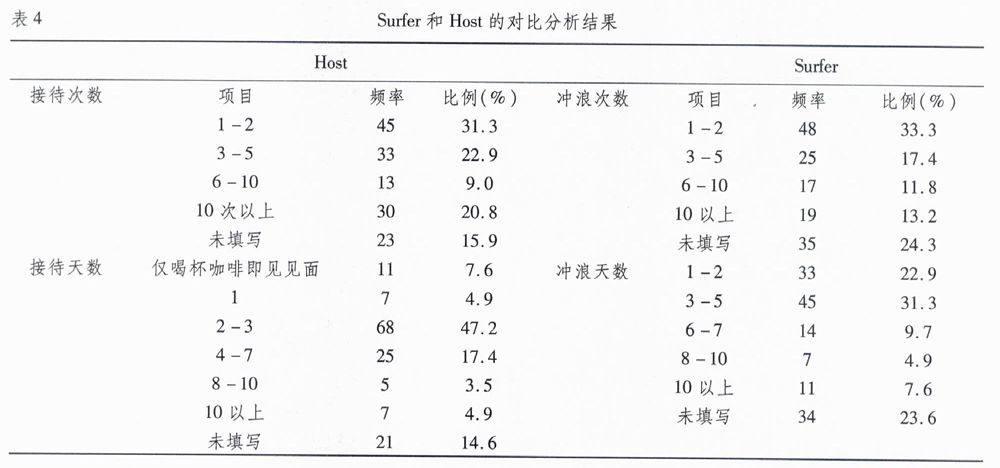

如前所述,“沙发客”这一旅游方式与背包客、自驾车以及其他自助旅游不一样,旅游活动的完成涉及Surfer一方和Host一方。在第二次问卷调查中,增加了如表4中的问项。通过Surfer和Host双方对接待次数、接待时间、冲浪次数和冲浪时间的对比,基本能表明Surfer和Host之间存在一种互惠互利的关系特征。

首先,在144位被调查者中,“沙发客”双方的接待次数和冲浪次数基本对等,如接待次数为45次,冲浪“1-2次”为48人;“3-5次”和“6-10次”分别为25人和17人;仅“10次”选项上有差异,接待人数较冲浪人数多7%。接待时间和冲浪时间各选项上有差异,但部分数据合并之后,如合并成“1-7天”的时间,则接待方和被接待方的人数基本相当,前者为100人,后者为92人。这些结果表明,虽然“沙发客”这一网站社区,并没有要求Host与Surfer必须对等交换,作为该网站注册会员自身也没有刻意追求回报,但在交往的过程中,索取的一方会很自然地给予另一方回报,当然回报对象并不一定就是索取的对方,而是这一社区中的每一个成员。该现象说明这一网站社区成员均自觉地坚守互惠互利交往法则,也正是该法则促进了社区成员之间的相互信任、友好相处和社区的可持续性发展。

其次,根据表3可知:“沙发客”中Surfer与Host动机最为接近的是“结识朋友”,分别为160人次和165人次;同时,121位被调查者Surfer的目的是“省钱”,相对应有131位被调查者回答接待的目的是“想帮助他们”,这样在Surfer和Host的动机上可相互满足;另外,Surfer目的“探究当地生活文化习俗(194人次)”、“获得当地可靠信息(112人次)”,与Host目的“分享经历与故事(156人次)”、“练习语言(96人次)”基本吻合,表明在这一互换Surfer与Host角色的过程中,相互之间保持了共通的兴趣、价值取向和态度,因而能够满足“沙发客”之间获得最大效益的心理需求。

由此可见,“沙发冲浪”旅游方式中的双方,能够通过相互之间沟通与交流,构筑信任的平台,达成一种心理上的契约,相互有所收获和满足,并促成该网站社区营造了一种友情互助、互惠互利的良好氛围。

五、结论

综合以上分析,可知“沙发客”是一种新型的旅游方式,“沙发客”群体是 “Couchsurfingorg”这一网站社区的构成成员。通过研究后认为:(1)“沙发客”群体旅游活动的实现,需要“Surfer”和“Host”双方的合作来完成,而且每一个“沙发客”均有可能同时承担“Surfer”和“Host”角色,但不一定是对等交换,这样就有别于其他的自助旅游形式,如 “换房旅游”等。(2) “沙发客”这一群体的个人社会属性特征有差异,但旅游动机相对一致、相互选择条件相对一致,表现出志趣相投、价值取向相似这样一种旅游消费行为的共性特征,因而可以认为是一个具有同质性的旅游群体。(3)“沙发旅游”消费行为的流行和“Couchsurfingorg”网站成员的快速发展,与沙发旅游活动后的满意度评价高、高比率地向他人推荐有关,同时还与依赖网站上他人的评价做出“沙发旅游”决策行为有关,表现出“沙发客”旅游消费的口碑效应特别明显,与大众化旅游消费特征相比具有十分明显的差异。(4)研究结果还显示“沙发客”群体之间信任度的保障,主要是依赖Couchsurfingorg上留言的“他人评价”和自己的“个人信息资料”,表明该网站提供信息的可靠性高,网站社区成员个人品德良好。由此可见,Couchsurfingorg网站创立的“沙发冲浪”旅游方式,为世界各地的个性化旅游爱好者搭建了一个值得信任、互惠互利的可靠平台,为促进世界各地陌生人之间建立友谊、文化融合、和平相处提供了一种良好的途径。笔者认为基于Couchsurfingorg平台所建立的“沙发冲浪”旅游方式,现虽未成为主流的旅游方式,似乎也没有带来明显的经济效益,但目前的发展态势较为健康,并且处于良性的增长趋势。因此,作为其个性化、多元化旅游需求的新型范式,无论是国内外旅游学界还是业界均有关注的必要。

注释:

① 参见:Couchsurfing.org,A Study on Trust[EB/OL].http://www.couchsurfing.org/news/ article/77.

② 参见:Luis Conde-Costas. Generalized trust in CouchSurfing.org community Comparison of Nordic and Baltic countries[EB/OL].http://home.student.uu.se/krva2115/downloads/Generalized%20trust %20in%20CouchSurfing.org.%20Final%20report.pdf.2010.

③ 参见:Marta Kosińska. Gender Intercultural: online/offline Queer communities[EB/OL].http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/02/kosinskacpaper.pdf.

参考文献:

[1] Peterson K., Siek K. A. Analysis of information disclosure on a social networking site [J].Online Communities and Social Computing Lecture Notes in Computer Science, 2009, 5621:256-264.

[2] Tan J. E. The leap of faith from online to offline:An exploratory study of Couchsurfing.Org[J].Lecture Notes in Computer Science, 2010, 6101:367-380.

[3] Victor P., Cornelis C., Cock M. D., et al. Practical aggregation operators for gradual trust and distrust[J].Fuzzy Sets and System, 2011, 184(1):126-147.

[4] Lauterbach D., Truong H., Shah, T., et al. Surfing a web of trust:reputation and reciprocity on Couchsurfing.com. Computational Science and Engineering, 2009(4):346.

[5] Jeong S. Sustainability of worldwide connections by and for travel:Applying social capital in virtual travel community[C]. 3rd Global Summit on Peace through Tourism-Education Forum on Earth One Family:Travel& Tourism- Serving a Higher Purpose,2005:67

[6] Steylaerts V., Dubhghaill S. O. CouchSurfing and authenticity:notes towards an understanding of an emerging phenomenon[J]. Hospitality & Society, 2012, 1(3).

[7] Jesudhass J. Reciprocity beyond borders:The case of Couchsurfing network in Hanoi, Vietnam[D]. Otago University Research Archive, 2011.

[8] 唐飞.自助游的人际互动特征分析[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2007, 30(2):235-237.

[9] 蔡华峰.互助式旅游体验“沙发客”火爆网络;诚信缺失风险大[N/OL].南方日报,http://travel.people.com.cn /GB/ 2010-11-24/ 13301805.html.

[10] 程銘劼.“沙发客”在中国的隐秘商机[N/OL]. 北京商报,http://tech.sina.com.cn/i/ 2010-11-11 /02054852097.shtml.

[11] Wang, X. T., Daniel, J. K., Andreas, W. Life history variables and risk–taking propensity[J]. Evolution & Human Behavior, 2009, 30(2):77-84.