从打击到治理:基于信息经济学的反黑战略研究

2013-04-17杨昌军

杨昌军

(湖北省随州市公安局,湖北 随州 441300)

我们与黑社会的斗争,从信息经济学角度来看,其实就是信息的博弈。黑社会组织身处暗处而占据着信息优势,我们则身处明处而处于信息的劣势。因此,尽管我们政权在握,但敌暗我明、敌优我劣的不对称信息结构,仍使我们的打黑工作举步维艰。《孙子·谋攻篇》云:“知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”不深入解剖博弈双方的信息运动,不破解这种优势倒挂的信息结构,就不能实现从打黑到治黑的战略转变,更不可能取得反黑斗争的主动权。

一、黑社会发展的信息原理,是其缔造了“恐怖效应”

笔者曾在论文《从打击到治理:基于博弈理论的反黑战略研究》[1]中论证了“由暴力到暴利的轴心运动,就是黑社会的发展逻辑。”暴力的作用机制在于,黑社会通过暴力行为,塑造了心狠手辣的恐怖形象,具有了令人恐惧的威慑力,从而构成了黑社会的核心竞争力。其构建在暴力平台上的强盗逻辑,衍生出了“恐怖效应”(注:这里的“恐怖”是指使人恐惧的意思,而非恐怖组织)。就像中世纪的海盗,在船上高挂着骷髅旗;或者说传统的黑手党,杀人后留下带血的手掌印。其效果是让人望而生畏、俯首称臣。所以,也可称之为“骷髅效应”。

形成“恐怖效应”必须实现信息结构的两次嬗变:第一步是从信息到信念,即从分散的信息升华为个人理念性的认识;第二步是从信念到信誉,即从个人信念发展为群体的信念。因此,它是从信息到信誉,从认识到共识的过程。信号传递理论给了我们解读这两个过程的钥匙。

首先,让我们解读从信息到信念的过程。由于黑社会组织的私人性质、行为的反社会性、后果的应受惩罚性,所有的黑社会都必然隐藏自己,从而占有绝对的私人信息优势。而我们打击黑社会的司法组织,由于其组织的公共性质、行为的应受监督性、后果的广泛承受性,变成了玻璃缸里的鱼,处于公共信息的劣势。同时博弈双方是适时、交互、共进的,呈现出动态演化特征,因此,其博弈的性质是典型的不完全信息动态博弈。这样我们就可以用精炼贝叶斯均衡进行分析了。其核心思想是贝叶斯法则,“是人们根据新的信息从先验概率得到后验概率的基本方法。”[2]180先验概率是行动之前的基本判断,后验概率是行动之后修正了的判断。一旦后验概率能够确定并稳固下来,信念就建立了。

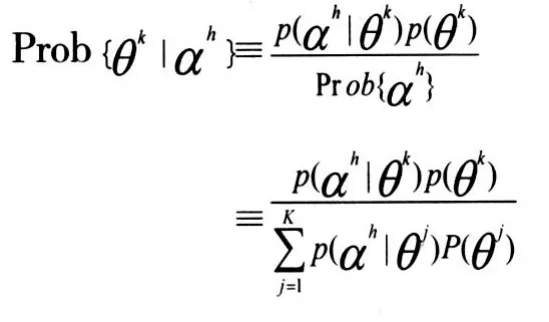

贝叶斯法则的表述式为:

其基本含义为:实施αh行动的参与人是θk类型的后验概率[Prob{θk|αh}],等于其属于θk类型的先验概率[p(θk)]乘以θk类型参与人实施αh行动的先验概率[p(αh|θk)],再除以αh行动的总后验概率[Prob{αh}]。其中αh是行动的类型,即做的什么事,如“残暴行为”或者“善良行为”等。θk是人的类型,即什么样的人,如“残暴的人”、“善良的人”等。由于人的行为与人的类型可能是分离的,残暴的人也可能作出善良的行为。根据贝叶斯法则,某一黑社会组织要想让他人对其建立起恐怖信念,就必须让人们能够通过其行动,作出其属于“恐怖人”类型的后验概率近似为1的结论。

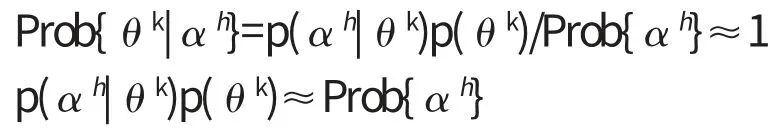

即,其必须满足以下条件:

贝叶斯法则的基本思路就是通过人的多次行为(信息),去综合计算该人的类型(信念)。因此,黑社会必须要用自己的多次恐怖行为,才能证实自己的恐怖性,从而使人们建立起其属于恐怖类型的信念。

其次,让我们认识从信念到信誉的过程。确定了信念只是解决了认识问题,让某人有了此认识。要想达到“恐怖效应”的程度,还需要一批人都能有此认识,即形成共识。这就要建立起恐怖声誉,从而让“大家”都确信其恐怖性。因为信念只是某一个人的认识,属于其私人信息;而信誉必须是一群人的共识,成了公共信息。这个从信念到信誉的过程,同时也是从认识到共识的过程,是信息结构巨大变化和信息质量巨大飞跃的过程。信誉,即为大家共同认可的名誉。共识,即为共同知识[2]28,“指的是‘所有参与人知道,所有参与人知道所有参与人知道,所有参与人知道所有参与人知道所有参与人知道……’的知识。”实际上指的是一个群体的“一致信念”(concordant belief)。

道格拉斯·G·拜尔的声誉博弈模型表明[3]194,建立“声誉”,必须支付相应的“积淀成本”(sunk cost)[1]105,空口声明不能起到传递信息的“信号”作用。“一种行为要成为能够传递信息的信号,能够形成一种信号机制,关键并不是它是否具有实际意义,而在于它们必须都是有成本代价的行为。”[4]365比方说你破釜沉舟了,对手就相信你一定是真玩命的强者。当然,“积淀成本”大小与强者声誉大小是对应关系,“昂贵的承诺”必然能传递强烈的信号。只有你的“积淀成本”足够大,你的强者声誉才会足够强。黑社会组织的所有前科犯罪行为都是其“积淀成本”,加入了某一黑社会组织,组织“黑”的声誉也构成了其“积淀成本”,因此也取得了相应的“恶名”。这就是为什么人们往往对坐过牢的、犯过罪的、加入黑社会的人敬而远之、拱让三分的道理。因为对于这些已经背上“恶名”的人来说,再作恶的边际成本会递减。相反,背上这个包袱的人,从良的难度会递增。所以人们必须相信,这些人敢于作恶!一些黑社会组织刻意制造血腥的场面,张扬残暴的动作,渲染恐怖的声明,从而扩张“黑”的资本,夸张“黑”的声誉,以博取更大的“恐怖效应”。

因此,黑社会以暴力获取暴利的过程,其实就是依托恐怖行为,在信号传递机制的作用下,建立恐怖声誉,形成“恐怖效应”(“骷髅效应”),获取垄断利润的过程。行为越恶,声誉越黑,威慑效应越强,暴利就越丰厚。与此同时,黑社会的行为信息实现了从私人信息到公共信息的嬗变,人们对黑社会的知识实现了由个体认识到群体共识的嬗变,信息结构有了质的飞跃。

二、黑社会自保的信息原理,是其利用了“黑洞法则”

黑社会通过“恐怖效应”一方面构造了自己的竞争优势,另一方面又埋下了安全的隐患。信息结构的这一根本性变化,使其竞争优势增加的同时,信息优势在减少,共识或声誉的公共属性,无异于将自己的罪行昭告天下,又为自己敲响了丧钟。但事实上,很多黑社会能够很久地生存和发展下去。他们是怎么化解信息危机的?

当前我们应对黑社会的主要措施就是依法追究。在经济学的视野里,法律其实就是激励制度。它“就是通过将对行为主体的奖惩与其提供的信息或外在可观察的信息联系起来,从而将行为的社会成本和收益内部化为决策者个人的成本与收益。”[5]85可见,信息是法律功能实现的客观基础,我们甚至可以把法律看成是具有激励功能的“信息束”,没有信息就不可能实现任何的法律功能。我们通过解析打黑工作的信息机理,就能找到其中机窍。

首先,信息传递是有条件的,黑社会的行为信息具有先天性的传递障碍。

信息经济学用声明博弈来研究信息传递问题。博弈的基本结构是,声明方发出声明,行为方在对其判断的基础上作出回应性行为。克劳馥(Crawford)和索贝尔(Sobel)证明了存在着一种“部分合并均衡的完美贝叶斯均衡”[4]358。信息的传递作用取决于声明方和行为方的偏好一致性程度b,和声明方的类型空间n(b)。b表示的是双方质的差异,n(b)表示声明方特征可区分的精度。前者与信息传递能力成反比,后者与信息传递能力成正比。当b≈0,n(b)≈∞时,信息能够充分而准确地传递。b≥0.25,n(b)≈1时,不可能发生信息交流和传递。大概是由于偏好差带来了视角差,b越大双方对同样行为的认识差距越大,信号不可能在同一的语境下传递。n(b)越大表明声明方种类特征越多,信息数量越大质量越高,可辨别性和可确定性越强。我们知道,黑社会行为的反社会性,使黑白双方之间的偏好几乎相反,理论上应该处于b≥0.25的范围。相反,由于我们对黑社会的识别难度大,n(b)会趋向于小。所以,总体上看,黑社会的反社会行为信息具有先天性的传递障碍,人们很难获知黑社会的“黑”的勾当。

其次,司法打击是要有证据的,证据的信息质量要求十分苛刻。

并不是所有的行为信息都能启动法律功能的。由于法律的严肃性,它对赖以使用的信息有着严格的要求。“法律是由第三方(政府、法院)执行的,激励机制的有效性,依赖于行为 的 可 观 测 性(observability)和可 验证性(veritiability)。”[5]158“可观测性和可验证性,构成了法律制度的信息成本,也决定了法律的边界。”[5]160可观测性意味着其他人可以观测到主体的行为或后果;可验证性则是指行为可以在法院等执法机构面前客观地加以证实。人的认知能力是受到客观条件限制的,在现时条件下,必然有些行为是不可观测的,有些是不可验证的。它们都不能构成法律意义上的证据。信号是能直接而充分地表达某一概念性符号的行为信息。证据必须是信号级的信息,证据链必须是排除不确定性的信号链条。凡是达不到这些要求的行动信息都是没有法律意义的,也不会引起任何的法律后果。如人云亦云的传说信息和现场留下的无鉴定条件的印迹,都没有确定的信号内容,不能作证据。但我们却不能说他们就一定不是事实,只能说我们没有能力对其进行观测和验证,因而不能作为证据证明犯罪。在没有DNA技术之前,烟蒂的口液不能进行人身认定,不能作为证据。有了DNA鉴定,就可以进行吸烟人的人身同一认定,是铁的证据。事实没变,效力变了。司法信息的门槛太高,必然过滤掉一批行为信息,并将其排除在司法机制之外。

再次,信息的收集是需要成本的,高昂的成本会超过承受能力。

信息论创始人仙农认为[6]23:信息是一种用来消除知识不确定性的东西。人们用不确定性被消除的程度来计算信息量。信息论中用互信息公式I(X;Y)=H(X)-H(X|Y),表示当收到Y以后所获得关于信源X的互信息量I(X;Y)。我们用X代表某一黑社会,Y代表我们已掌握的司法信息(如证据)。H(X)表示自信息,意指X所拥有的私人信息。H(X|Y)表示已知信息Y以后,对事实X仍存在的不定度。我们获取的某一司法信息Y,为该事件H(X)消除的不确定性越多,其歧义的排除程度越大,该信息的价值也越高,作用力越强。根据互信息量的大小,可以将该信息的法律效用依次分成三个等级:无效级、线索级、证据级。互信息的量太小,没有法律价值,为无效级。互信息的量较大,具有了信息的盖然性,可以发挥导向作用,影响侦查方向和司法措施,为线索级。互信息的量很大,具有了信号的确定性,达到了可观测性和可验证性的要求,为证据级。但是,信息的搜集和应用是有成本的,而且与互信息量成正比,与自信息量正相关。所以可以作司法证据使用的信息搜寻成本最高。黑社会组织的信息隐藏越深,私人信息越多,自信息量就越丰富,越易增大互信息量,其取得信息的成本就要越大。就像矿藏越深,储量越丰富,开采的成本也越高。几乎所有的黑社会组织都有残忍的禁声律令、隐晦的黑话暗语,其目的就是通过这些人为的障碍封锁信息,扩大自信息量,增加司法部门的信息搜寻成本。信息的难度是无限的而我们的条件是有限的,一旦其信息的成本超过我们的承受能力时,该信息将难为司法所用。

因此,信息的盲区就是法律的死角,信息的弱区就是法律的软肋,当事件的信息低于可辨识程度时,司法机制失去了调节作用。笔者称之为“黑洞法则”。现代天体理论认为:星空中存在着质量巨大引力巨大的星球实体,称之“黑洞”。它把周围的所有物质(包括光线)都吸入其内,并深藏起来,乃至所有的观测手段都无法看到黑洞的真面目,只有通过其周围的电磁辐射等现象证明其存在。其本质特征不是其没有产生信息,而是其深藏了信息。黑社会充分利用“黑洞法则”,贪婪地吞噬社会信息,紧紧地深藏着自身信息,积极地营造着“信息黑洞”。“黑洞”有多深,黑社会的信息优势就有多大,打黑的信息难度就有多高。如果不能获取足够的信息,任何严刑峻法都只能望洋兴叹。因此,“黑洞”就构成了黑社会的最好避难所。实际上,“黑洞”是一个从公共信息到私人信息,从共识到认识的信息嬗变过程,是“恐怖效应”的信息运动的反过程。

三、黑社会信息矛盾的协同原理,是其达成了“混同均衡”

新的问题是,一方面,“恐怖效应”要求的是信息扩散,信息传播多远,恐怖的威力就有多大,垄断利益就有多高;另一方面,“黑洞法则”要求的是信息隐藏,信息藏多深,信息的优势有多大,安全系数就有多大。这两种方向截然相反的信息运动,形成了二律背反的信息困境,却又缺一不可。它们是如何协同起来呢?

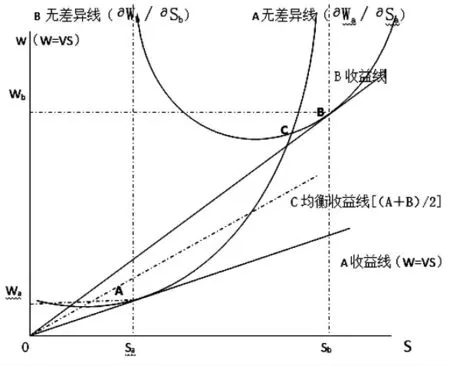

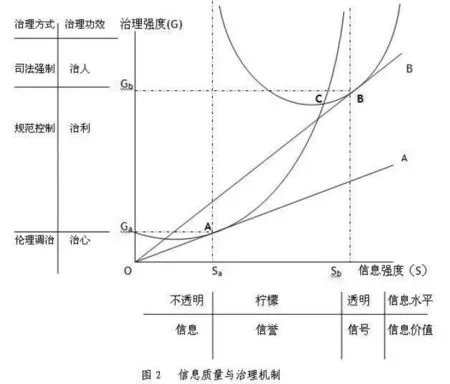

为了使分析能够进行,我们进行如下假设:社会的信息量大小与其收益正相关。即信息量越大,表明其行为量越大,作用量也越大,因而也带来更大的收益。如图2所示(该图形参照[2]343-345):我们用S(横轴)来代表信息强度变量),用W(纵轴)代表综合收益变量。其A、B直线分别为黑白社会的收益线。A曲线为黑社会行为的无差异曲线(Wa/S)a,B曲线为白社会(为了方便叙述,我们将正面社会简称白社会)行为的无差异曲线(Wb/S)b。由于黑社会行为的反社会性,其行为所产生的信息和收益均有正负两个方向的变化(为社会制造了正负两种效用),其Wa应该是正负相抵后的净效益。而白社会的行为具有社会合意性,其所产生的信息和收益均以正向变化为主,Wb为正数之合。因此,A直线比B直线斜率更低(Va<V)b,A曲线比B曲线更为舒缓(即Wa/Sa<Wb/S)b。

图1 信息条件与均衡结构

区域[0,Sa]信息量极低,社会透明度低。缺乏基本的信息条件,白社会无法生存,黑社会的收益能力也十分有限,为低生存能力区域。

区域[Sb,∞]信息量极高,社会透明度高。黑社会因暴露风险大而难以生存,A曲线进入信息透明区会“见光死”,因而迅速回转。白社会则会因社会透明度高而降低了交易成本而更好发展,B曲线上升快。从而形成了优胜劣汰的正向选择,社会形成了分离均衡。

区域[Sa,Sb]信息量较低,社会呈半透明状态(称之为“柠檬社会”,笔者借用下文的“柠檬市场”的喻意)。黑白双曲线在此区域C点交叉,并双双混合存在。此区域是“黑洞法则”肆虐的最好温床。由于“黑洞”能吸收和掩藏一阶信息(即原始信息),只散射和挥发二阶信息(派生信息),因此既能很好地隐身以自保,又能制造恐怖以取利。惩治黑社会证据要求的互信息量,必须达到一阶信息水平(具有确定的信号内容)。而对于黑社会实现恐怖效应的互信息量来说,二阶信息也就足够了(捕风捉影足矣)。所以,现实生活中人们很容易一口说出谁是黑社会,而要在法庭上确认并惩处一个黑社会却十分困难。黑社会组织在黑洞中隐藏的越深,其自组织系统就会对内越完备,对外越封闭。一方面自成一体,以另类的方式而生存;另一方面除了犯罪,内外交流很少,人们难识庐山真面目。这样在柠檬社会中,在“黑洞法则”的作用下,黑社会有效地实现和统一了信息扩张和信息隐藏两种功能。凭借这些超强的变色和隐身能力,黑社会能够与实力强大的白社会相抗衡,黑白之间的博弈进入了相持的混同均衡(即已无法从信息分辨黑白社会的行为)[2]191。均衡就是一种稳定的僵持,双方都被迫与狼共舞,只是政权在握的白社会更为痛苦和无奈。

黑白混淆的结果是,社会只能一视同仁地给双方行为相同的均值报酬,双方为同一条收益线。

均值收益:W=[Wa+Wb]/2

均值收益线(图1中的虚斜线):C=(A+B)/2

这样,与自己原有的收益线相比,黑社会收益线提升了,多得(A+B)/2-B的净收益。相反,白社会的收益线被平均而下降,承受A-(A+B)/2的净损失。那么,黑社会会因有利可图而变本加厉,白社会会因得不偿失而逐渐退出。从而形成黑社会逐渐驱赶白社会的逆向选择,惊人地再现了经济市场的劣币驱逐良币的柠檬市场效应。①柠檬市场也称次品市场,也称阿克洛夫模型,指信息不对称的市场。柠檬市场效应则是指在信息不对称的情况下,往往好的商品遭受淘汰,而劣等品会逐渐占领市场,从而取代好的商品,导致市场中都是劣等品。

可见,社会的信息质量直接影响着社会生态。透明社会构成了分离均衡,泾渭分明的社会生态进行着正向选择,向优胜劣汰的健康路径发展。柠檬社会里的“黑洞法则”协同了黑社会的矛盾信息,成就了混同均衡,鱼目混珠的社会生态进行着逆向选择,向以劣驱良的恶性轨道演化。黑社会的泛滥又反过来降低了社会信息质量,恶化了社会生态,推进了逆向选择,社会福利进入了旋转下沉式的恶性循环。

四、治理黑社会的信息原理,是构建自己的“信息优势”

当我们层层剥茧,就看清了黑社会的命脉:其赖以生存的生态基础是柠檬社会,赖以发展的信息优势是信息黑洞,赖以抗衡的力量支撑是混同均衡。黑社会凭借这些特定条件下的信息优势,在四面楚歌的法网中如鱼得水。那么,我们的战略必须是反其道而行之,构建我们的信息优势以压制和破解黑社会的优势。这就必须有得力且持久的治理措施。而治理措施与信息结构是互动的,其关系模型如图2所示。

图2 信息质量与治理机制

对此,我们解读如下:

1.[0,Sa]为不透明社会,无法进行任何个体(或群体)的判断和确信,因而外力无法进行治理,只有依托伦理道德(含宗教)以治心(内心自省)。伦理调治的杠杆是“善恶”。

2.[Sa,Sb]为柠檬社会,以二阶信息为主,能够通过一定量的信息积累形成个人信誉,以进行个人(或群体)类种的判断和确信,因而可以依托制度规范的社会约束力以治利(制约其利益)。规范控制的杠杆是“对错”。

3.[Sb,∞]为透明社会,以一阶信息为主,行为的信息可以显示个体的信号,以进行个体(或群体)人身的判断和确信,因而可以依托司法制度的国家强制力以治人(制裁其人身)。司法强制的杠杆是“法律”。

4.强的治理机制可以兼容和共享弱的治理机制。因为强的信息条件包含弱的信息条件。

信息的精度决定治理的强度,治理的强度又反作用于信息的精度。治理行为的有效性,受制于治理行为的针对性。“信息是个人行为受到监督的基础”[7]6。从信息经济学角度看,黑暗是黑社会最可靠的温床,阳光是我们最好的治黑剂。我们构筑治黑的信息优势有三个基本路径:

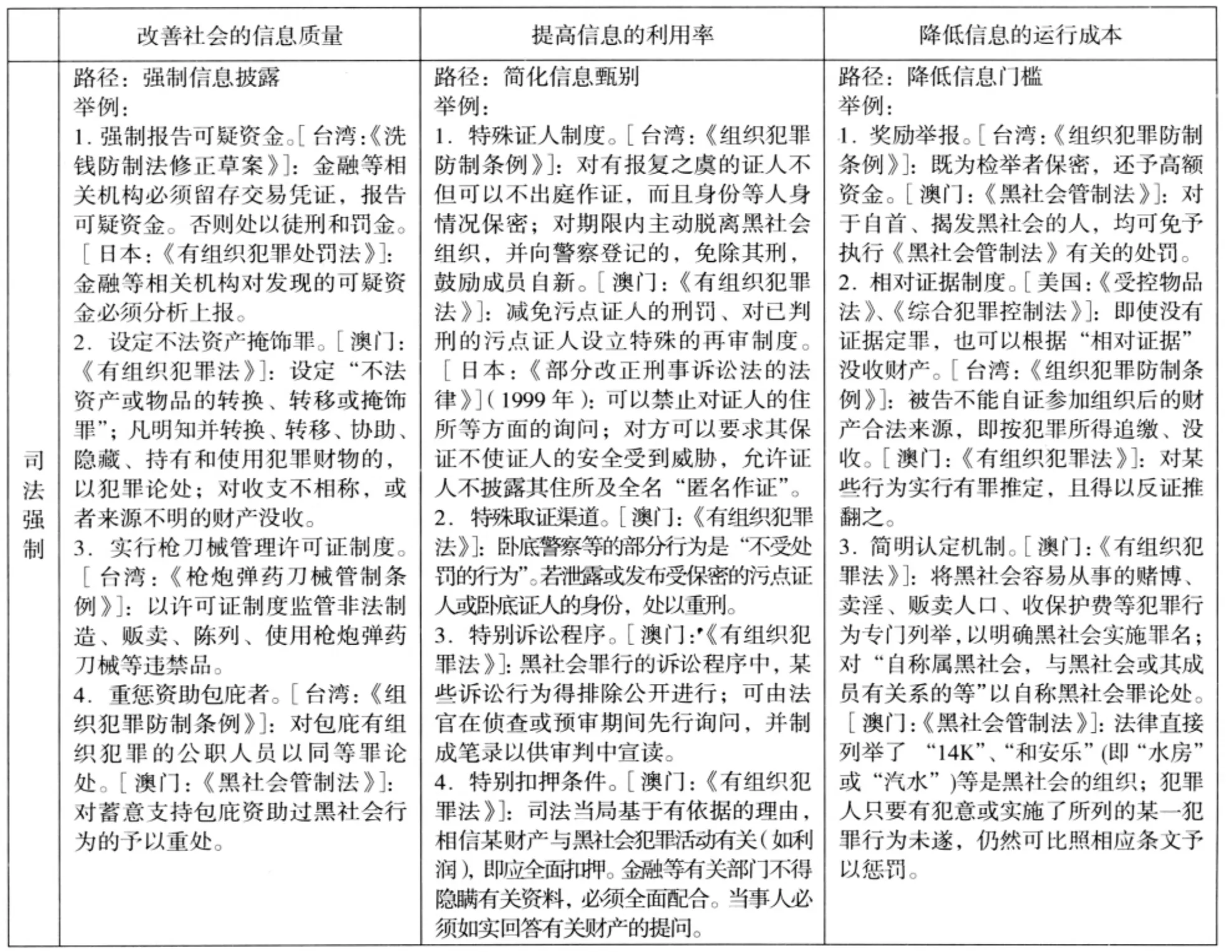

首先,改善社会的信息质量。这是从社会整体上讲的,目标是建设高信息质量的透明社会,通过阳光普照以铲除其生态基础,压缩其生存空间。我们可以建立强制性的信息披露制度,强制性地减少其信息隐藏几率,增加暴露概率。如建立金融部门对可疑资产申报制度、奖励举报制度,重惩包庇黑社会犯罪制度,扩大社会信息公开度等。

其次,提高个案的信息利用率。这是从案件个体上讲的,目标是提高个案的信息收集能力和利用效率,通过个案聚焦以突破黑洞现象,提高定点治理能力。我们可以建立一些专门针对黑社会犯罪的特别诉讼制度,以提高破案概率,减少定罪难度。如建立涉黑证人的特殊保护制度,证人不但可以不出庭,而且还可以减免罪行;建立卧底侦查制度,容忍卧底人员的适度触网行为,保证卧底人员的信息和生命安全;建立鼓励自新制度,大胆地鼓励立功,减免罪责。西方自由心证的法律制度,确认证明力的盖然性,使很多缺乏直接证据的黑社会案件得以审判。

再次,降低信息的运行成本。这是从机制上讲的,目标是创造成本优势,以打破混同均衡,实现釜底抽薪之效。我们可以建立特别的社会管理制度,以铲除信息流通壁垒,提升信息效能。如我们建立经济身份的实名制,就能排除信息噪音的干扰,让真实的信息自由地流通汇聚。一定量的个人行为的信息汇集就成了信誉。我们顺应信誉机制的天然属性,建立信用的制度体系,辨识人的信用等级,奖励守信之人,惩罚无信之人,就能使黑社会人员在日常生活中处处受到掣肘,达到遏制其发展,甚至迫其从良之效。这就让零散的信息发挥了持久的控制作用(全社会的成员都能随时随地地监督执行,不像法律只限司法机关)。

实现这三大路径,必须依靠司法强制、规范控制、伦理调制三大措施,具体实例详见表1。以措施创优势,又以优势促措施,从而形成一个良性互动的治理体系。

表1 构建信息优势的路径与实例

?

[1]杨昌军.从打击到治理:基于博弈理论的反黑战略研究[J].中国人民公安大学学报:社会科学版,2012(2).

[2]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,2004:28-180.

[3]【美】道格拉斯·G·拜尔.法律的博弈分析[M].严旭阳,译校.北京:法律出版社,1999:194.

[4]谢织予.经济博弈论[M].第2版.上海:复旦大学出版社,2002:358-365.

[5]张维迎.信息、信任与法律[M].北京:三联书店,2006:85-160.

[6]【德】H·哈肯.信息与自组织[M].成都:四川教育出版社,1988:23.

[7]张维迎.产权、政府与信誉[M].北京:三联书店,2001:6.

[8]孔宪明.中国警官走进美利坚[M].上海:上海人民出版社,2004:5-128.