左宗棠与福建船政的恩恩怨怨

2013-04-12顾伟欣

引言

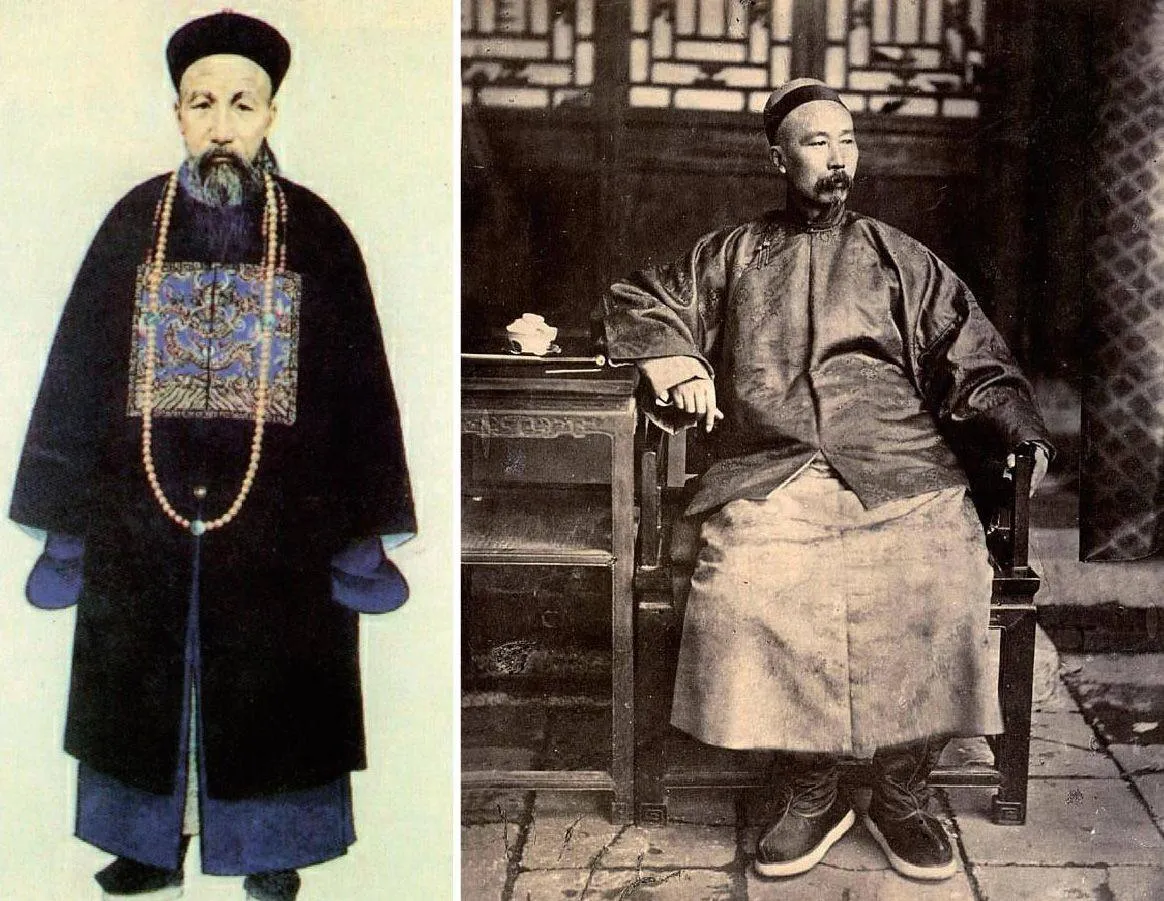

在中国近代造船史上,左宗棠可谓是个响当当的大人物。正是在他的倡导和坚持下,中国近代最大的造船企业—福建船政局才得以诞生。在福建船政局从创办到停办的40多年时间里,总共建造了大小兵船和商船44艘,为中华之冠,远远超过了同时期的江南制造局。正因此,左宗棠获得了“船政之父”的美誉,成为“晚清四大名臣”之一;福建船政局也因左宗棠,在中国近代史上占据了重要的地位,正可谓相得益彰。

作为初创者,左宗棠对福建船政局的影响无疑巨大而深远;作为晚清历史上一位极具个性的人物,一方面,他功勋卓著,另一方面,他喜怒无常、倨傲跋扈,即便是与他走得最近的亲信,也很少有能做到和他善始善终的。所以,个性鲜明的左宗棠即使面对自己亲手创办的福建船政局,感情亦是复杂而又矛盾,造成的影响也是积极和消极交织错杂,绝非宣扬的那般“高大全”。笔者将从几个时期左宗棠对船政的态度来浅论他对福建船政的发展乃至中国近代海防所造成的影响。

同曾国藩赌气:创办船政局

1862年,左宗棠对近代蒸汽军舰产生了浓厚的兴趣。当时,他深受曾国藩赏识,受命组建楚军,攻入当时受太平军控制的浙江省。在法国军官德克碑、日意格等组建的西式雇佣军“常捷军”和蒸汽炮舰的配合下,楚军在河网纵横的浙江境内所向披靡,很快将太平天国势力逐出了浙江。左宗棠对蒸汽军舰显示出的强大威力印象十分深刻,便很自然地催生出“为我所用”的念头。但是,与当时主流的“买船”思想不同的是,他认为,购买容易受外人挟制,从长远看,自造才是真理之路。

在这种思想的主导下,时任闽浙总督、掌握浙江福建两省大权的左宗棠并没有像其他沿海各省督抚那样,自掏腰包向国外订购蒸汽军舰,而是寻求创办一所主权掌握在中国人自己手里的造船厂。不料,在实践过程中,由于不可避免的波折和诸多“场外因素”的干扰,正确的指导方针也开始偏离原来的轨道。

受自己知识结构的局限,而且当时手下没有多少懂洋务者,左宗棠的造船厂设想在很长一段时间里都仅仅是个设想。但是,当左宗棠的政治大敌曾国藩(曾国藩因将攻克天京的伟业内定给了其弟曾国荃,导致左宗棠与自己的“伯乐”反目成仇)、李鸿章师徒(李鸿章的淮军因追击太平军不打招呼就过境浙江,引起“浙江地主”左宗棠极大的不满,终生与李鸿章为敌)在上海买下了美国人的轮船修造企业—旗记铁厂,筹办江南制造总局的消息传到了左宗棠的耳朵里后,大受刺激的左宗棠不甘将“中国第一造船厂”的花魁旁落敌手,迅速向与自己有着良好合作关系的德克碑和日意格透露了自己要建立一所造船厂的决策,并准备聘请他俩为中国监造轮船。正是和政敌的赌气争风,原本飘忽不定的造船厂事宜一下子变成板上钉钉的决策,正式进入到实施阶段。随后,已经交卸“常捷军”统领职务的德克碑返回法国,开始筹建船厂的先期准备工作。不过,由于当时尚有太平天国余部势力盘踞在福建、广东,军情紧急,左宗棠挥师楚军进入福建攻剿残匪。船厂筹办事宜因此不得不暂缓办理。福建船政局就这样与“中国第一家官办造船厂”的殊荣失之交臂。

悉心谋划、十密五疏:福建船政局的瓶颈

1866年2月,太平天国主要势力被基本荡平,中国东南部土地重新得到休养生息的机会。满目疮痍、百废待兴之际,进驻福州城闽浙总督衙门的左宗棠再一次将筹建造船厂的事宜提到议事日程上。

6月25日,左宗棠正式上奏朝廷,请求批准其在福州开办造船厂,并附带开办船政学堂,用以培养造船和驾驶人才的通盘计划:“欲防海之害而收其利,非整理水师不可;欲整理水师,非设局监造轮船不可”,提出在正式开创船政后的五年时间里,要造出大小十六条轮船,经费从当时的第二“富关”——闽海关的洋税中提取。在奏折中,左宗棠颇为雄辩:“彼此同以大海为利,彼有所挟,我独无之。譬犹渡河,人操舟而我结筏;譬犹使马,人跨骏而我骑驴,可乎?!”

奏章一上,同治皇帝大笔一挥写下一大段批示:“中国自强之道,全在振奋精神,破除耳目近习,讲求利用实际。该督现拟于闽省择地设厂,购买机器,募雇洋匠,试造火轮船只,实系当今应办急务……所陈各条,均著照议办理,一切未尽事宜,仍著详悉议奏。”

左宗棠创办船政不局限于造出几条蒸汽轮船,同时还提出了人才培养计划,比起曾国藩和李鸿章,眼光既独到又长远。船政前后学堂(前制造、后驾驶)到民国13年为止,共毕业学生629名,其中不少人在中国近现代史上留下了浓重的一笔。

在船政大臣的人选方面,左宗棠也的确花费了一番功夫。在选定船政局厂址(福州城郊的马尾婴豆山下中岐乡靠近马江边的一块宽130丈、长110丈的田地)、与技术总承包人德克碑和日意格签约后,左宗棠奉调甘陕总督,负责平定正在进犯甘陕的捻军,而空下的闽浙总督一职则由吴棠来接任。鉴于吴棠对船政事务并不熟悉,且顽固守旧,到任后对船政持敌视态度,处处作梗,幸亏左宗棠有先见之明,抢在吴棠到任前奏请朝廷将船政事务从闽浙总督的职权范围内剥离出来,专派大员来管理船政,最终,朝廷下旨将吴棠调任四川总督,换思想开明的马新贻取而代之,船政大臣由沈葆桢担任。

以上可见,左宗棠在创办船政的过程中谋划是十分悉心的,可他终究还是因为时代以及他个人的局限性犯下了不少错漏之处:

首先,船政厂区选址虽然地势险要、易守难攻且水量充沛、不淤不积,但是临岸水深过浅,仅仅5米,既不能靠泊吃水深的船只,也无法建造任何吃水接近5米的船只(即便造出来也无法下水,形同搁浅的巨鲸,毫无价值);中岐乡地段土质疏松,不适合开挖传统的石质干船坞,否则容易引发渗水或塌方等严重事故,只能使用施工难度较低的“拉伯特”式拖船坞。虽然船政局的拖船坞长97.4米,宽35.9米,建成时是当时远东第一、世界第二大的拖船坞,但是最大也只能允许2500吨左右的船只上坞维护,客观上限制了船政局所造船只的吨位。这也是为何在很长一段时间里,福建船政局所造之船很少有超过2500吨的原因所在。这种“2500吨级”产能的瓶颈限制,直到1893年,长111米、宽35.8米、深9.8米,能容纳15000吨级船舶的船政青州“一号船坞”建成投入使用后才有所缓解。

其次,左宗棠创办船政的方案中,仅仅对前五年的造船计划和经费来源做了安排,而五年后船政将何去何从,左宗棠并未有任何计划。因此,在船政第一个五年计划顺利完成、宣告“船政成功”后,船政当即陷入了后续经费无着落的尴尬境地。全靠沈葆桢利用自己在官场广博的人脉资源上下打点、左右挪腾,才勉强维持。以至于此时船政所造的“元凯”、“登瀛洲”、“泰安”等舰,连舰炮都没钱配齐,只能指望调拨他们的省份来配齐武装了。

最后,左宗棠所倚重的德克碑和日意格原本也只是法国海军的低级军官,对造船之事也是门外汉,虽然他们在船政能起到协调和统筹的作用,但这在中方技术人员学习造船技术的实践过程中也造成了一定的隔阂。要命的是,此二人始终保持法国海军的军官身份,他们效忠的首先是法国,而不是中国,从这个意义上讲,德克碑和日意格还带有“间谍”的身份,在为创办船政提供巨大便利的同时,船政的一切情报也都被法国军方掌握。这点在1884年爆发的中法战争中结出了致命的恶果——马江惨败。因此,在看到左宗棠为创办船政所做的贡献的同时,也应注意到,由于他的疏漏,给船政发展造成了负面影响,其中尤以“兵商两用船”的负面影响为最甚。

“兵商两用船”设想:

左宗棠的乌托邦

平心而论,左宗棠对船政后续发展经费的来源也不是全无布置。在向朝廷正式申请创办船政局的奏折中,左宗棠就对船政所造之船的使用及维护经费来源做了一个理想化的设想:“且船械机器废搁不用,则朽钝堪虞,时加淬厉,则晶莹益出。故船成之后,不妨装载商货,藉以捕盗而护商,兼可习劳而集费,似岁修经费无俟别筹也。至非常之举,谤议易兴,始则忧其无成,继则议其多费,或更讥其失体,皆意中必有之事。然臣愚窃有说焉。”甚至连船的载重量,左宗棠都做了细致的规定:“约计五年限内,可得大轮船十一只,小轮船五只。大轮船一百五十匹马力,可装载百万斤。小轮船八十匹马力,可装载三四十万斤。”他的本意是让船政局依靠运货来贴补造船和运营费用,减轻国家财政负担,出发点还是好的。

可是好心未必就能办好事,左宗棠的这一思想完全脱离了实际:由于正规军舰和商船在船型、结构、强度、航速等指标上有着天壤之别,有些矛盾甚至是不可调和的,要兼顾作战和运货的船只,形同“四不像”。在船政最初建造的两艘150马力大型炮舰“万年清”号和“伏波”级上,都被强行塞进了货仓,尤其是“伏波”级,为了多载货物,设计人员在“万年清”舰体的基础上缩短了舰长,加宽了舰宽,使得原本以体型修长而获得高航速的战舰越来越像商船。但是,所谓的兵商两用船的载货量毕竟不能与正牌的商船相提并论,耗煤量又大于商船,经济性较差。这样的船用来当商船运货,利润空间必然很低,无法和正牌商船形成竞争;作为军舰,其大而无用的货仓浪费了大量宝贵的船体空间,连贯的货仓严重破坏了军舰赖以在战场上生存的水密性和抗沉性,也严重制约了武器装备的安装,肥胖的商船型船体又制约了其航速,使得该型船作为军舰,在火力、防护性能和速度等方面根本无法和正规军舰比肩。

作为船政大臣,沈葆桢首先意识到“兵商两用船”的不切实际,便以载货量少、入不敷出为由,取消了船政计划中要建造的五条8 0马力小炮舰上的货仓设计,使之成为真正的炮舰。然后将“伏波”级炮舰的后四艘“永保”、“琛航”、“海镜”和“大雅”全部改造成正牌商船,租借给招商局运货,收取租金,以养船政各舰,让船政其他军舰专心操练。另外,取消了最后两条150马力炮舰的计划,将预算集中用于建造一条真正的二等巡洋舰——也就是日后大名鼎鼎的“扬武”舰。这也算是对左宗棠乌托邦式的兵商两用船的一种有限的修正。

随着沈葆桢和李鸿章的关系逐渐拉近,淮系势力一步步渗入船政。沈葆桢交卸船政大臣,就任两江总督兼南洋通商大臣后,继任船政大臣的丁日昌、吴赞臣和黎兆棠无一不是出自李鸿章的幕府。在淮系势力深入控制船政的大背景下,一直对左宗棠的“兵商两用”思想嗤之以鼻的李鸿章借此对船政所造船型提出了自己的设想:完全摒弃非驴非马,集中精力专造巡洋舰,以备将来铁甲舰到货成军后与铁甲舰配合使用。因此,从船政的第一艘铁肋木壳舰“威远”号起,就舍弃了“伏波”级炮舰那种粗短的船型,回到了修长的巡洋舰型船体的正确轨道上。此后,除了半途改造成招商局商船的“康济”号外,船政又陆续建造了“澄庆”、“超武”、“横海”、“广甲”,以及更加强大的“开济”、“镜清”、“寰泰”等二等巡洋舰。自裴萌森接掌船政大印后,船政更进一步,建成了近海防御铁甲舰“平远”和当时颇为新潮的鱼雷巡洋舰“广乙”、“广丙”和“福靖”等舰,彻底告别了“兵商两用船”的落伍套路,船政所造之船在质量上有了大幅提升。

当然,淮系势力的渗入和船型的改变不可避免地遭到了左宗棠的不满和嫉恨,原本被称为“死党”的沈葆桢,与左宗棠的关系也出现了裂痕,并且越扩越大,最终导致沈左二人反目。左宗棠对于自己亲手创办的船政的态度由恩转怨,暗中积蓄力量,准备对淮系势力控制下的船政痛下杀手。