农村留守儿童现状及引入社工服务的必要性

——基于苏北农村学龄儿童的对比研究

2013-04-12崔效辉晏凤鸣

崔效辉晏凤鸣

农村留守儿童现状及引入社工服务的必要性

——基于苏北农村学龄儿童的对比研究

崔效辉晏凤鸣

调查发现小学阶段的农村留守儿童与非留守儿童在日常生活的主动性、学习动机与自我评价方面没有差异,留守儿童在孤独感、日常交往、情绪稳定等方面的测量指标与非留守儿童存在差异。农村留守儿童成长中面临的诸多问题其实是大部分农村儿童面临的共同问题。应对这样的问题需要在农村义务教育中引入社会工作服务,设置专门的学校社工岗位,聘请专业的社会工作者为农村儿童、学校老师、监护人及家长提供服务。

农村留守儿童农村学龄儿童社会工作学校社工

农村留守人群的出现是中国社会转型时期特有的现象,这一现象的存在时间、人群规模、所能得到的公共服务数量与品质等与同一时期中国社会政策的供给紧密相连。农村留守人群的问题就是农村的问题,也就是中国的问题,因此,应该从制度建设的层面审视这个问题。

一、研究设计

(一)研究思路

通过定量与定性的方法对农村留守儿童及作为其参照群体的非留守儿童的学习与生活现状进行比较,探寻留守生活方式给儿童成长带来的困扰,同时通过对两个群体的比较,了解农村学龄儿童(小学阶段)面临的共同问题,以及面对这样的问题,农村学龄儿童的家长、监护人、学校、社区与其他社会力量所采取的应对措施,再结合已有的研究成果,尝试探讨把社会工作的“助人自助”理念、方法引入到农村学龄儿童服务中的必要性、可能性与操作性,进而探讨农村教育制度层面变革——在农村学校引入学校社工制度。

(二)研究方法

1.定量研究。在江苏省北部(扬州、盐城与徐州)抽取农村留守儿童比较多的学校六所,通过问卷对农村留守儿童与非留守儿童进行调查,采用分层抽样的方法在每所学校选取50名留守儿童和50名非留守儿童进行问卷调查,六所学校预计问卷调查300名留守儿童和300名非留守儿童。

2.定性研究。包括访谈、座谈、观察等。每个被调查学校访谈6名留守儿童,共访谈个案36个;对20名留守儿童的监护人进行访谈;与每个学校领导、班主任与教师进行一次座谈,共召开六次座谈会;对学校、农村社区等农村儿童的生活环境进行观察。

二、问卷数据分析

访谈、座谈与观察和设计是一致的。因被调查各小学的学生人数、教学安排、调查的时间等因素的共同作用,使得实际问卷调查人数与调查设计有一定差距,本项目实际问卷调查513人,其中留守儿童257人,非留守儿童256人(见表1、表2)。问卷主要由被调查者自填,对低年级的学生则给予必要的帮助。对留守儿童的访谈是在问卷调查后进行的,而对留守儿童监护人的访谈则放在暑假中进行。被访谈的留守儿童监护人主要是盐城、泰州与徐州三地,与留守儿童的问卷调查与访谈地略有差异。还需求说明的是,被访谈的留守儿童监护人是访谈者根据就近与方便的原则,在调查者居住的村庄随机选择的。问卷数据使用SPSS进行处理。在问卷处理时个别被访者在某个问题的填答上可能出错,在统计时把这个问题剔除,但并不把整张问卷作废,因此,有时被访者的总体可能小于513。

表1 问卷调查对象的总体构成

表2 按年级统计的调查问卷被访者

(一)留守儿童特有问题的数据分析

在调查问卷中涉及有关留守生活的问题有七个,这些问题是留守儿童问卷所独有的。这七个问题包括目前与谁生活在一起、父母外出务工时间长度、父母回家的频率、与父母联系的频率、是否了解父母的工作、是否希望父母回来和自己一起生活以及是否需要一位“代理妈妈”等。为了解被访者在回答问题时是否存在年级差异,在数据处理时把一、二、三年级定义为“低年级”,把四、五、六定义为“高年级”。

从表中可以看出,大部分被访的留守儿童是与爷爷、奶奶生活在一起,这一比例高达79.6%,其余选项都低于10%,“隔代监护”成为苏北农村留守儿童的主要监护形式(见表3)。

表3 你现在和谁生活在一起?

在“父母外出多长时间回家一次”这个问题的回答上没有年级差异、亦无性别差异。但是在与“与父母联系的频率”上年级差异明显(见表4)。在“是否了解父母的工作”问题上年级差异也很明显,主要是因为低年级的学生不太了解外出父母的工作。

表4 与父母联系的频率

在是否“想让爸爸妈妈回来跟你在一起”这个问题上,被访问者中大部分(72.9%)对此持肯定的态度,如果把“是”和“有点想”相加,则占到了全部被访者的94%,这表明绝大部分留守儿童还是很希望能够与父母生活在一起。

为了解社会工作介入的必要性,问卷针对留守儿童设计了这样一个问题:如果学校里有一位老师,就像一位“代理妈妈”,负责照顾你的生活、关心你的学习、与你聊天,帮助你解决各种问题,你觉得需要这样的“代理妈妈”吗?

从表5可见被访留守儿童对“代理妈妈”有着强烈的需求,在对此问题的回答上几乎不存在性别差异。低年级的留守儿童对“代理妈妈”的需求更为强烈,“非常需要”的占被访年级组的44.5%。留守儿童希望与父母生活在一起,如果不能与父母生活在一起,则需要学校中有“代理妈妈”这样的功能替代者。

表5 你需要“代理妈妈”吗?

(二)留守儿童与非留守儿童共有问题的数据分析

为了便于比较留守儿童与非留守儿童在“生活自主性”、“作业完成情况”、“遇到困难时向谁求助”、“主要的玩伴是谁”、“是否受到欺负”、“是否感到孤独”、“担心与期望”等方面是否存在差异,问卷设计了22个留守儿童与非留守儿童共同回答的问题。

1.关于生活自主性的问题有三个,分别是“每天能按时上学吗?”、“每天早上都能主动起床吗?”、“每天早晚都能自己主动洗漱吗?”

从被访者的回答来看,留守儿童与非留守在是否能够按时上学的问题上,答案差异比较小,大部分被访者在小学阶段都能够按时上学、能够主动起床,非留守儿童的表现略好于留守儿童(见表6)。

表6 每天早上都能主动起床吗?

关于每天早晚是否能够自己主动洗漱的问题,非留守儿童给出肯定回答的比例是93.8%,明显高于留守儿童给出肯定回答的比例87.9%,反之,留守儿童回答“差不多”的比例是10.9%,高于非留守儿童的回答比例5.5%。在关于生活自主性的三个问题上,非留守儿童回答略好于留守儿童,但两者无显著差异。

2.关于“作业完成情况”涉及四个问题,分别是:是否觉得老师布置的作业多、每天是否能按时完成作业、是否觉得现在的功课难、是否觉得上学是件快乐的事情。调查数据表明在小学阶段不管是留守儿童还是非留守儿童,绝大多数的孩子都觉得上学是件快乐的事情,感觉作业难、不能完成或感觉上学不快乐的孩子非常少。

3.为了解被访者求助的主动性,以及留守儿童是否因为父母外出务工而变得胆小怕事、自我封闭。设置了三个问题,分别是:“遇到困难或问题时,你通常怎么办”、“学习上遇到困难你会向谁求助”、“你在学校里有了麻烦会向谁求助”。

表7 遇到困难或问题时,你通常怎么办?

从调查数据来看,把代表消极态度的“责怪自己没本事”和“不去管它”两个指标相加,留守儿童是8.8%,非留守儿童是3.6%。代表积极态度的“自己想办法”留守儿童的比例是47.4%,非留守儿童则是51.6%,差异比较明显(见表7)。

留守儿童向老师求助的比例要低于非留守儿童,而留守儿童向同学求助的比例又略高于非留守儿童。留守儿童与非留守儿童有相同的求助老师的机会,留守儿童在学习上遇到困难时首先是向老师求助,其次是向同学救助。留守儿童与非留守儿童在“学校里惹了麻烦向谁求助”的问题上的回答几乎是一致的。

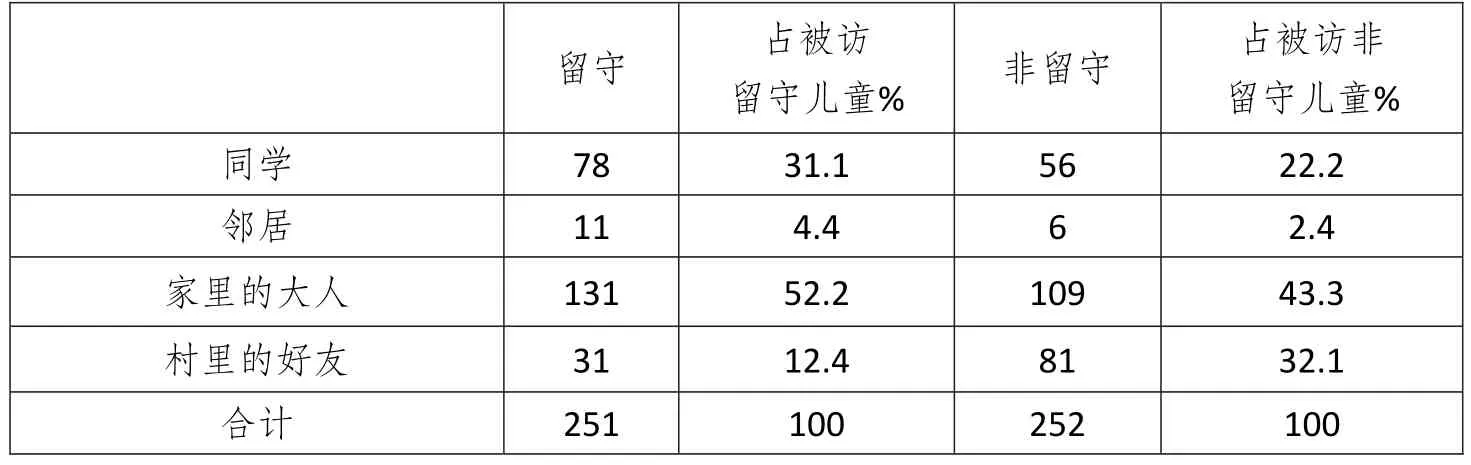

4.课余时间的主要交往对象。问题分别是“放学后你会和谁在一起?”、“你和村里的小伙伴在一起主要是干什么?”这两个问题主要是了解目标人群在交往的对象及内容上是否存在差异。

表8 放学后你会和谁在一起?

放学后留守儿童主要是和“家里的大人”与“同学”在一起,非留守儿童主要是和“家里的大人”、“村里的好友”在一起。放学后留守儿童与“家里的大人”在一起的比例超过了被访者的一半,达到52.2%,非留守儿童的这一比例是43.3%。数据表明非留守儿童在放学以后有更多的“自由”(见表8)。

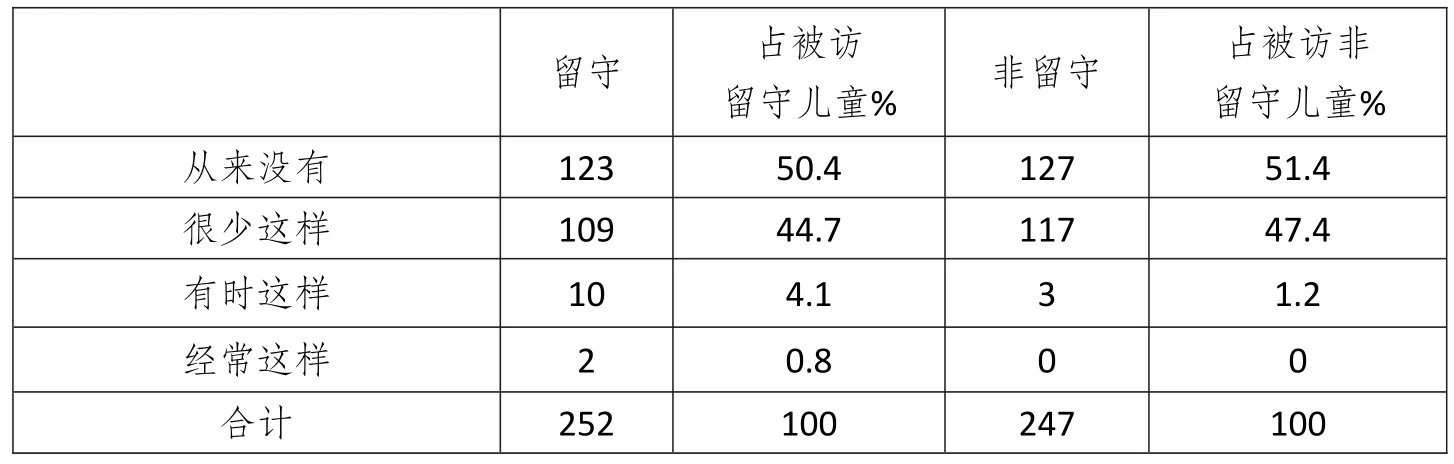

5.关于是否被“欺负”。主要是想了解留守儿童在交往中是否因为父母外出务工而受到来自外部的欺压。问题分别是“是否有人欺负”、“主要的欺负形式”以及“如果有人欺负会向谁求助”。

表9 有人欺负你吗?

非留守儿童回答“没有”人欺负的比例是63.9%,高于留守儿童的59.4%,而留守儿童“经常有”人欺负的比例是5.5%,非留守儿童对此问题的回答只占全部被访者非留守儿童的2.0%,两者有差异,这说明留守儿童更多地感受到了“欺负”存在的(见表9)。

在欺负的形式上,留守儿童与非留守儿童几乎是一致的,即主要是“在玩的时候骂你”、“在玩的时候打你”,尽管大多数时候这种“欺负”都不是真正的欺负,但这种欺负的长期存在对被“欺负”的孩子来说是一种沉重的心理负担。

表10 如果有人欺负你,你会向谁求助?

与留守儿童相比,非留守儿童在遇到有人“欺负”时,更多是求助“家里的大人”,这一比例是26.2%,明显高于留守儿童13.2%的比例。留守儿童在遇到有人欺负时向老师求助的比例是62.3%,明显高于非留守儿童51.2%的比例(见表10)。

6.问卷的第六部分主要是了解被访者是否感到孤单、感觉自己不如别人、经常为一些事情担忧及经常感到情绪低落。

留守儿童“有时”感到孤单的比例是30.3%,明显高于非留守儿童19.0%的比例。“经常”感到孤单的留守儿童的比例是3.1%,在被访的256名留守中有8人“经常”感到孤单,而非留守儿童“经常”感到孤单的有5人,占全部被访253名非留守儿童的2.0%。总得说来,留守儿童的“孤单”感略高非留守儿童(见表11)。

表11 你有时候会感到孤单吗?

在小学阶段,留守儿童与非留守儿童在自我评价方面都比较高,感觉到自己不如别人的比例低,两个群体的差异不显著(见表12)。

表12 你感到自己不如别人吗?

数据表明在小学阶段经常忧心忡忡的孩子并不多,留守儿童中因事情“担忧”的比例略高于非留守儿童(见表13)。

表13 你是否经常因为一些事情担忧?

被访留守儿童“经常”感到情绪低落的有13人,占全部被访留守儿童的5.1%,回答感到“经常”情绪低落的非留守儿童只有一人,占全部被访非留守儿童的0.4%。可见留守儿童这个群体中“经常”性感到情绪低落的比例远远高于非留守儿童,两个群体有显著差异(见表14)。

表14 你是否感到情绪低落?

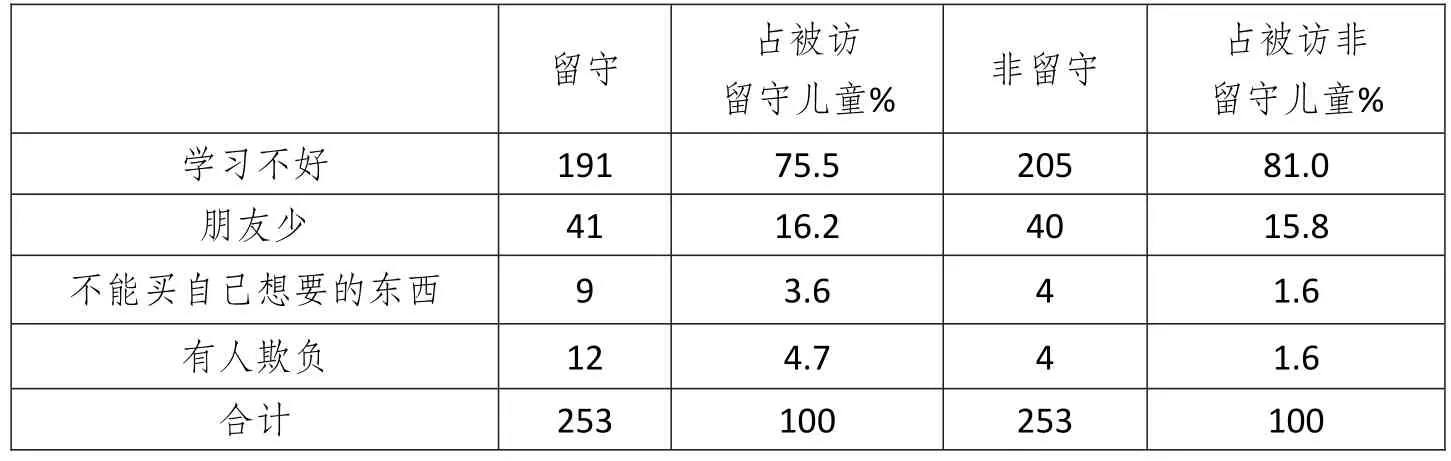

7.主要要了解被访者主观愿望的问题有三个,分别是“最大的愿望是什么?”、“担心什么?”“暑假最想做什么事?”。

非留守儿童对学习成绩不好的担心要高于留守儿童,这表明非留守儿童的学习动机要高于留守儿童。留守儿童担心“有人欺负的人数是12人,占全部被访问留守儿童的比例是4.7%,明显高于非留守儿童1.6%的比例(见表15)。

表15 你的担心是什么?

关于愿望,被访者首先都希望成绩好,这与问卷前面几个问题的答案也是相互印证的,即在小学阶段留守儿童与非留守儿童在学习动机、兴趣乃至学习成绩上几乎没有差异。但是,留守儿童很想能够和爸爸、妈妈生活在一起(见表16)。

表16 你最大的愿望是什么?

对于暑假里最想做的事情,从留守儿童回答来看,“和爸爸、妈妈在一起”成为这个群体暑假中最想做的事情,共有181名被访的留守儿童选择了这个答案,占全部256名被访留守儿童的70.7%,留守儿童“在暑假最想做的事”就是实现他们的“最大愿望”,那就是能够与爸爸、妈妈团聚,这两个问题是相互印证的(见表17)。

表17 暑假里你最想做的事是什么?

(三)问卷调查的结论

1.“隔代抚养”是苏北地区留守儿童的主要抚养方式,留守儿童希望爸妈能够回来和自己一起生活,被访留守儿童对“代理妈妈”有着比较强烈的需求。

2.留守儿童与非留守儿童问卷数据的对比分析发现:(1)留守儿童与非留守儿童在日常生活的主动性、自觉性方面差异很小;(2)留守儿童与非留守儿童在学习兴趣、学习动机、对功课难易的感觉上也没有差别;(3)在遇到“困难”或“麻烦”向谁求助的问题上两个群体存在着明显的差异;(4)两个交往群体在业余时间里的交往,略有差异,非留守的孩子相对说来更“自由”一些;(5)留守儿童的孤独感明显高于非留守儿童。在小学阶段,留守儿童与非留守在自我评价方面都比较高,感觉到自己不如别人的比例比较低,但是两个被访群体还是有比较明显的差异,经常感到“担忧”和“情绪低落”的留守儿童也明显多于非留守儿童。

三、座谈、访谈与观察资料综述

(一)教师座谈会综述

除HS小学规模较小,只有11名教师、132名学生外,其他五所小学的专任教师都在30~50人之间,学生人数在约400~1200之间。课题组在被调查的六所小学各召开一次座谈会,参加座谈的学校领导及班主任老师约40人。

大部分老师都注意到了留守儿童数量的增长及这个群体的一些行为特征。他们认为在小学阶段留守儿童与非留守儿童在学习兴趣、遵守纪律、日常行为等方面不存在显著的差异。但也有不少参加座谈的老师认为,总的说来留守儿童比较胆小怕事、上课发言不积极、完成作业质量偏低、学习成绩也略低。参加座谈的老师们反映农村学校教师年龄偏大、新教师补充慢,新的教育理念与方法未能得到广泛普及,难以在学校开展富有吸引力的课外辅导活动。

(二)留守儿童访谈综述

在问卷调查之外,调查人员还在六所小学分别随机选取了6名被问卷调查的孩子进行访谈,共计访谈了36个个案。访谈发现,苏北地区农村留守儿童的日常物质需求基本能够得到满足,日常生活比较有规律、喜欢学习、与监护人总体上关系较好、自我感觉良好。被访者没有感觉到他们与非留守儿童的差别,因为这个群体数量很大,有些班级,非留守儿童反而成为少数。但是在生活、行为、学习、人际交往各个方面被访者或多或少都存在着一些差异。生活上,有的留守儿童的午饭无法保障,良好的生活习惯的养成也有待时日;学习上,爷爷、奶奶作为监护人无法给予帮助;日常交往中,被访者中感觉到被欺负的比例较高,人际关系单一;访谈发现大部分留守儿童缺乏时间感,对应该在什么时间做什么事缺乏主动性、计划性,生活上主要由监护人控制时间和节奏、在学校主要是依“铃声”来行动。

(三)留守儿童监护人访谈综述

作为定性研究的一部分,在暑假期间,调查员在4个村子里各访谈了5名、共20名留守儿童的监护人,被访留守儿童监护人与被访谈、被调查的留守儿童并非是对应的。

从监护人的角度来看,他们主要是尽可能地满足孩子的生活需要、照顾孩子的日常生活、必要时接送孩子上学,总的说来与孩子关系比较融洽。在日常生活照顾中,监护人由于自身的原因很少能够顾及到孩子在成长过程中的健康饮食、个人卫生、良好的作息安排等方面。监护人也表示无法辅导孩子的作业,为了孩子的安全尽可能要求孩子待在家里,限制了孩子在业余时间的正常交往与游戏。对孩子的精神需求与情感需求了解不多,对孩子不听话、不爱学习、贪玩、不做作业等行为,监护人表示没有办法,不知道该怎么办。

(四)社区、学校观察综述

苏北地区小学生的基本物质生活都能得到保障。由于近年来小学校的撤并,使得孩子上学的路程增加,有的孩子上学单程超过了5公里,接送孩子是监护人的一项重要工作。农村中小学一般不提供午餐服务,路途远的孩子的午餐成为一个困扰学校和监护人的问题。学校的设施、设备能够满足教学的基本需求,但小学教师年龄偏大、知识更新慢、新的教育理念与方法缺乏则较为普遍。农村社区的村落环境普遍较差,生活垃圾一般没有集中处理。留守儿童在个人卫生方面要比非留守儿童差一些,这主要从衣着、头发、面部清洁度等方面可以看出。总体说来,农村小学生的个人卫生状况都有改进的必要。

四、引入社会工作的制度安排服务于农村学龄儿童

农村留守儿童在成长中出现了一些因为留守因素而带来的新问题、新风险。但是,调查也发现农村留守儿童成长中的这些问题与风险并非仅仅是留守儿童所独有,而是农村儿童在义务教育阶段面临的普遍问题。即使那些与孩子生活在一起的父母,也无法很好应对孩子成长面临的诸如健康饮食、良好卫生习惯的养成、适当的作息安排、日常人际交往与社会规范的遵守等问题。农村留守儿童面临的问题其实是农村儿童面临的共同问题,只是在留守儿童身上表现得更为突出一点而已。应对这些问题显然不能采取“头痛医头、脚痛医脚”的办法,而是需要一系列的政策变革与制度创新,社会工作的介入是其中的一个重要方面。

(一)新问题需要新理念、新方法来应对

在社会转型时期出现的农村儿童的成长问题,农村基层政府、现有的学校体制、隔代监护人、农村社区及社会组织等都没有应对这些问题的职能、方法。因此,需要新的制度供给才能解决这个问题。

(二)调整现有的农村义务教育制度

在现有的政策框架内的一些做法,如在学校实施全日制寄宿制、开设心理课堂、班主任代理监护人制、代理家长制等一系列社区教育等(刘桂智、洪庆喜,2009),只是对现有教育制度安排的补充、改进,并没有上升到制度层面的变革,缺乏系统性、可持续性。被访学校反映没有什么好办法来应对留守儿童成长中出现的问题。农村留守儿童只是使得农村义务教育阶段某些制度性、政策性问题显性化,因此,需要对农村义务教育制度做出必要的调整。

(三)学校社会工作制度能够促进农村学龄儿童的社会性成长

引入学校社会工作可以在一定程度上“替代”或“弥补”农村留守儿童父母角色的缺失。学校社工并非教师,不承担日常的教学工作,主要扮演学校-社区-家庭与留守儿童之间的环境与资源的协调者角色。学校社会工作作为一种制度安排除了一定程度上替代农村留守儿童所缺失的父母角色外,更重要的是学校社工将会承担起服务传递者、资源动员者、教育者、倡导者与促进者的角色,是沟通学校、社区、外出务工的父母与农村儿童之间桥梁(崔效辉、郭安,2011)。学校社工的设立将会给农村留守儿童、非留守儿童提供更多的机会来认知自我、探索社会,进而获得良好的社会性成长与发育。

(四)学校社会工作制度的引入能够推动城乡教育资源的均等化

把社会工作的理念与方法引入到学校教育中来,建立学校社会工作制度,即把社会工作制度作为农村义务教育中一个不可或缺的组成部分,从岗位职责、人员招募、资金来源等方面做出制度性的、专门性的安排,将有助于提升新时期农村中小学的教育品质,促进城乡教育资源的均等化,符合新时期中央政府推动公共服务均等化的要求。

[1]崔效辉、郭安,2011,《农村留守儿童的现状及引入社会工作方法的必要性》,《南京人口管理干部学院学报》第2期。

[2]刘桂智、洪庆喜,2009,《“类学校09,《“安,2011,《农村留守儿童的现状及引入社会工作方法的必要性》,《南京人》,《天津市经理学院学报》第5期。

编辑/杨恪鉴

C916

A

1672-4828(2013)03-0003-13

10.3969/j.issn.1672-4828.2013.03.001

江苏省教育厅2011年度高校哲学与社会科学资助项目“社会工作介入农村留守儿童研究”(项目编号2011SJB840005)。

崔效辉,南京人口管理干部学院社会工作系副教授,博士;晏凤鸣,南京人口管理干部学院社会工作系主任、副教授(江苏南京210042)。