大体量预应力结构后浇带施工优化探讨

2013-03-22张英

张 英

(中建三局第二建设工程有限责任公司,武汉430074)

1 工程概况

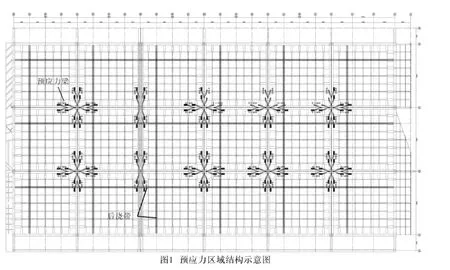

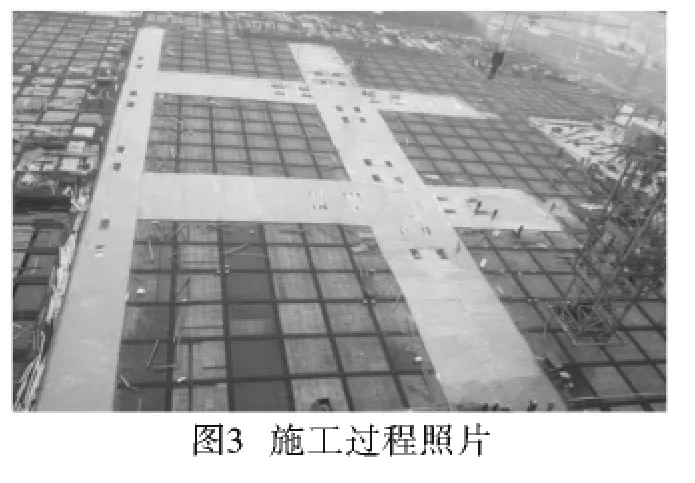

沈阳某会展中心工程,东区裙楼4层为汽车展览馆。因其使用功能要求,其结构具有大层高、大跨度等特点。屋面结构采用自重轻、跨度大、刚度大的预应力混凝土结构。总面积约23 300m2,呈井字形分布,最大截面积为2m×4m,跨度均为36m,共30跨。所采用混凝土等级为C40,预应力钢筋采用每束14根15.20高强度低松弛钢绞线,预应力梁最多设置12束预应力筋。

因裙楼屋面面积巨大,设置有大量施工后浇带。根据结构特点,每36m设置一条1m宽后浇带,纵横交错。设计要求结构完成两个月后方可封闭后浇带,对工期带来非常不利的影响。根据工程实际进度情况,屋面预应力区域将在10月中旬左右开始施工。如果按照设计要求,结构完成两个月后封闭后浇带,在沈阳寒冷的冬季到来之前,将无法完成裙楼屋面封闭、预应力结构张拉及灌浆施工,对来年的施工组织将造成非常不利的影响。同时,预应力结构无法完成,整个预应力区域的高支模架体、大型机械设备将无法拆除,将造成巨大的成本浪费。预应力梁最大梁高为4m,后浇带的留设施工难度也非常大。

2 施工优化思路

施工后浇带是为了防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的裂缝而设置的。根据预应力结构的特点,是在结构构件受外力荷载作用前,先人为地对它施加压力,由此产生的预应力状态用以减小或抵消外荷载所引起的拉应力,对混凝土裂缝的产生有良好的抑制作用。同时,在施工过程中采取有效的施工措施控制混凝土裂缝的产生。措施如下:

1)预应力结构混凝土采用低水化热水泥,同时施工时做好养护工作,降低大截面预应力混凝土梁内外温差,从而控制温度裂缝的产生。

2)预应力结构混凝土中掺入HY813型微膨胀剂,提高混凝土抗裂性。

3)预应力梁纵筋采用通常设置,可有效的抑制裂缝的产生。

通过与设计沟通,经过论证,同意取消预应力梁内后浇带,次梁及板内后浇带不变。经过优化后,预应力梁无需设置后浇带,混凝土结构浇筑完成并达到设计强度70%后,即可进行张拉及灌浆施工。但次梁及板内后浇带仍然对屋面结构的封闭造成不利影响,需进一步进行优化。

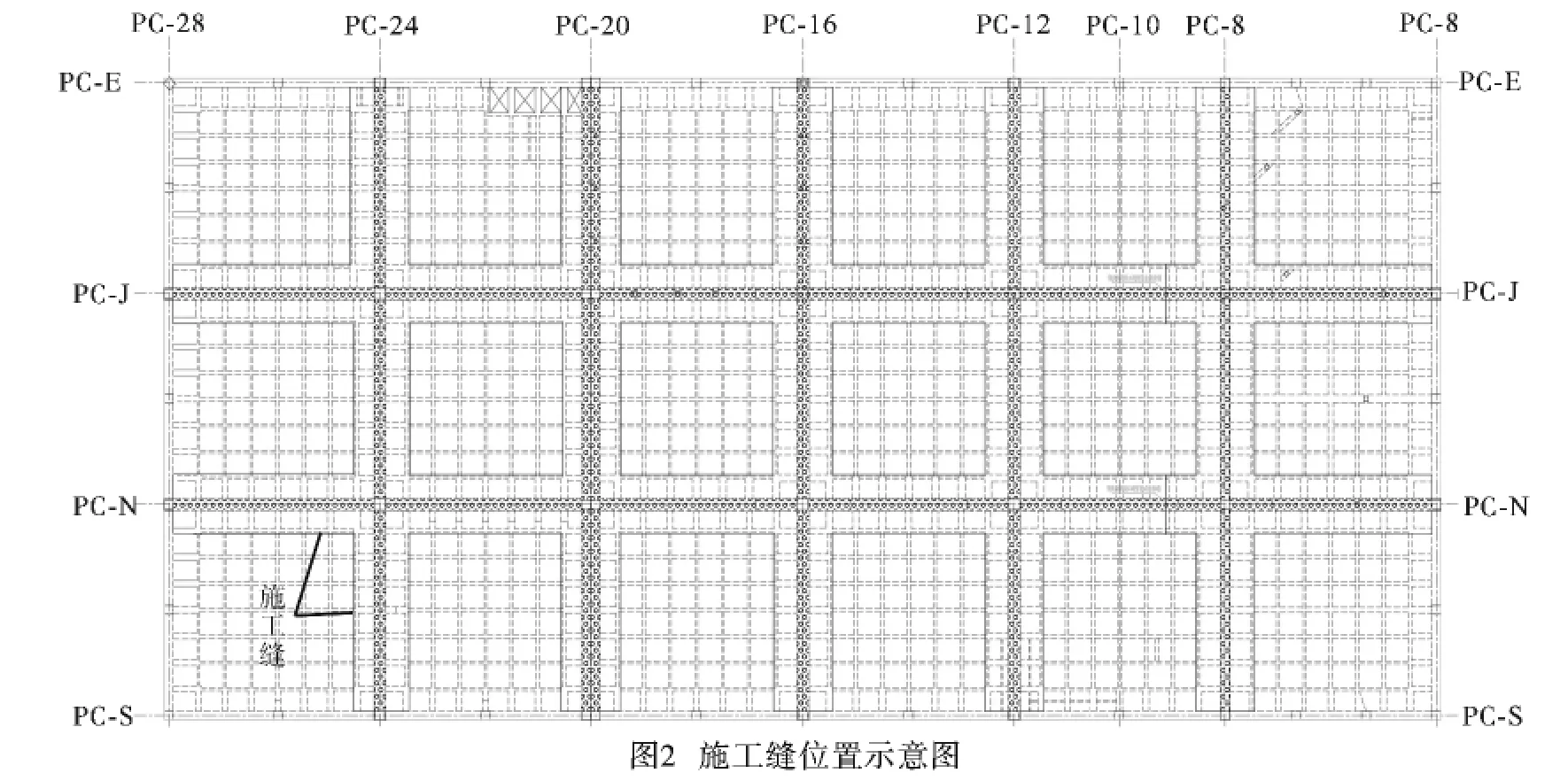

根据预应力结构设计特点,预应力梁成井字形分布,跨度为36m。被预应力梁分格的次梁与板区域长宽皆小于50m,无需设置后浇带,可采用留设施工缝的形式施工。通过技术洽商,制定了先浇筑预应力梁混凝土,留设施工缝,而后浇筑次梁及板混凝土的施工方案,并获得了设计方及业主的同意。

3 施工部署及安排

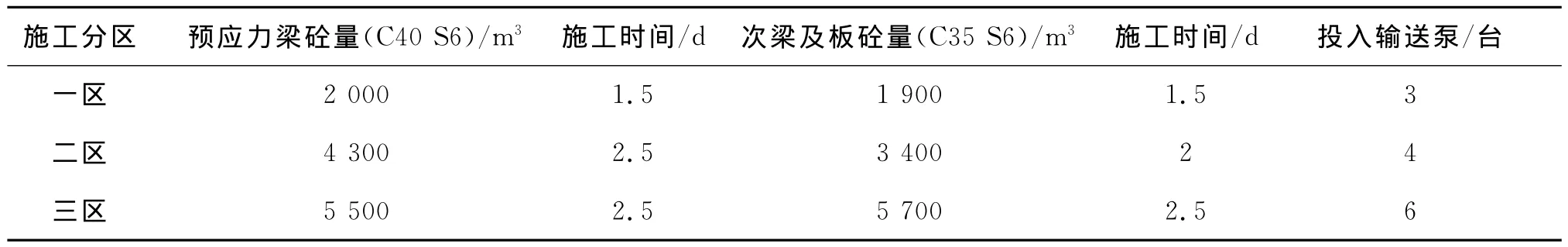

因整个预应力区域体量较大,为了便于劳动力及施工资源组织,将预应力区域划分为3个施工区域组织施工。

表1 施工区域划分表

3.1 施工部署

1)混凝土浇筑施工前,需做好相关准备工作:确保高支模体系搭设完成并验收,钢筋隐蔽工程、模板工程、预应力工程验收通过;现场临时水电、施工机械及材料准备完成;提前与搅拌站沟通,确定混凝土浇筑计划、浇筑路线及技术要求,保证混凝土供应;关注天气变化,选择在无雨雪天气施工;施工前做好现场管理人员及施工人员方案部署及安全交底。

2)每个施工分区施工时,将混凝土输送泵做好编号,现场做好浇筑点安排。

3)混凝土浇筑采用单向分层浇筑的方式,分层厚度为40cm。浇筑过程中为避免出现冷缝,严格控制浇筑速率,记录每段梁每次分层混凝土浇筑始末时间,确保上下层浇筑搭接混凝土不初凝。

4)抗震缝处、张拉端处混凝土质量为重中之重,必须保证振捣和浇筑质量。

5)现场实行24h不间断浇筑施工。成立施工管理小组,分2班倒换组织管理现场施工。每班设置总指挥1名,每台混凝土泵浇筑前台、后台分别配备1名管理人员,负责指挥混凝土浇筑施工并控制施工质量。现场配备混凝土班组、木工班组、架体班组、钢筋班组、预应力班组、电工班组,轮流值班。

3.2 注意事项

1)浇筑混凝土时,采取分层浇筑,严格控制每层高度及浇筑速度。

2)浇筑时,振捣棒不得碰撞预应力波纹管,若不小心碰到,应立即抽出振捣棒,移位振捣。

3)设专人随时监控架体情况,若发现架体位移、变形过大或其他异常现象,立即停止浇筑,疏散现场人员,并上报施工负责人。待隐患彻底解决后,方可继续进行施工。

4)混凝土浇筑完成后进行覆盖养护,浇筑过程中做好混凝土试块的留置。

4 施工总结

通过预应力结构后浇带施工优化,节约了工期60d。保证了工程年前工期目标的实现,同时也大大的节约了大型机械及周转料具的使用时间,降低投入,节约了成本。

预应力结构区域共投入5台塔吊、1万余t钢管脚手架。初步统计共节约机械及周转材料租赁费用500余万元。在冬季前,完成屋面结构浇筑,有效减少了冬季施工费用的投入,降低能耗,创造环境效益。

[1] 邵长军.预应力混凝土裂缝控制措施及抗裂设计[J].低温建筑技术,2010(10):123-125.

[2] CECS 180—2005建筑工程预应力施工规程[S].

[3] GB 50666—2011混凝土结构工程施工规范[S].

[4] 史志楼.浅谈后张法预应力施工技术及质量控制[J].山西建筑,2009(6):164-165.

[5] GB 50164—2011混凝土质量控制标准[S].

[6] 郑贤来.后张法预应力混凝土施工工艺和质量控制[J].农村经济与科技,2009,20(8):112-113.