从《说文解字》部首角度考察汉隶与小篆的关系

2013-03-21夏源远

陈 思 夏源远 朱 丹

从《说文解字》部首角度考察汉隶与小篆的关系

陈 思 夏源远 朱 丹

人们把汉字从小篆到隶书的演变过程称为“隶变”,并根据朝代的变化就简单地认为汉隶是由小篆发展演变而来。然而从《说文解字》的540个部首出发,这些部首相应的隶书与小篆形式进行比较以后,可以把两者的关系分为五类:(1)形体无变化;(2)改曲为直;(3)增饰;(4)省并;(5)形体相异。 在这前提下,再根据出土的战国文字材料还原它们的历史发展轨迹,可以看到:隶书与小篆在战国时期都已然萌芽,并且受到战国秦系文字的影响,有着各自的发展轨迹。在此之中,隶书与小篆的书写形体相互影响,相互渗透,两者不可避免地带有了各自的印记。

隶书 小篆 部首 关系

秦始皇统一六国后,采用“书同文”的政策,在全国推行小篆。然而,在秦灭亡以后,小篆却渐渐退出正统地位,曾经作为俗书而难登大雅之堂的隶书却在两汉大肆兴起。于是从显性的时间发展顺序来看,人们认为:隶书基本是由篆书演化来的。主要是把篆书圆转的笔划变成方折,在结构上改象形为笔划化,书写速度更快,更为便捷。并认为它始创于秦朝,普遍使用于汉、魏。《晋书·卫恒传》中记载:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。”程邈将当时这种书体加以整理,后世遂有程邈创隶书传说。人们把汉字从小篆到隶书的演变过程称为“隶变”。

文字的社会属性决定了它顺应着社会的发展而不断变化,以方便和满足人们准确记录语言的需要,隶变正是字形变化的典型范例。东汉许慎在《说文解字》中最早开始关注隶书的发展演变,之后它更是引起了历朝各代文字学家们的广泛重视。

一、隶书与小篆之渊源

一般学者认为隶书是程邈在秦小篆的基础上整理简化而来,晋卫恒在《篆势》中写道:“或曰,邈所定乃隶字也。”当代姜宝昌先生在《文字学教程》中也说:“隶变是汉字由秦篆向隶书演化过程中表现出来的形变、省变和讹变的总称。”①

最早提到隶书的是班固,班固在《汉书·艺文志》中说:“是时(指秦始皇时)始建隶书矣。其余官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也。”许慎在《说文解字》中说:“是时秦烧灭经书,涤除旧典,大发隶卒,兴戍役,官狱职务繁,初有隶书,以趣曰易,而古文由此绝矣。”小篆一词初见于许慎《说文解字·叙》:“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《苍颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”

关于“隶变”一词的来源。根据赵平安的说法,其最早约见于唐玄度的《九经字样》。随后“隶变”一词散见于后世其他著作中。赵平安将“隶变”界定为:大约从战国中期开始,秦系文字的小篆(广义)经由古隶到今隶的演变,就是隶变。②

资料显示,隶书起源于早于秦代的东周,其直接渊源是东周古隶,与小篆无涉。出土的一些战国简犊,如秦武王二年前的青川木犊、秦昭王三十三年前的“高奴铜权”铭文、秦昭王五十一年前的云梦七号墓门媚题刻,均属上承大篆、下启秦隶的古隶。这些古隶虽然带有不少大篆的形构,但字形已呈扁方,笔道变圆为折,用笔多带隶意,形体也已化繁简,在许多方面要比后出的秦代小篆简疾隶化,尤其是青川木犊的横划和捺笔往往重按轻挑,略具后世隶“蚕头燕尾”之雏形。无论从哪方面看,青川木犊都应归于隶书范畴。“这就很明显地证明:隶书并不始于秦始皇时的程邈。 ”③

由此可见,隶书与小篆无涉,且它的产生要早于小篆,它们都是由战国时期的秦国文字发展而来。

二、隶书与小篆之比较

在汉字形体演变过程中,由战国文字演化成隶书和小篆,是极为重要的变革。以《说文解字》中的540个部首为基础,通过系连和归类这540部分别在战国秦系文字、小篆、隶书中的形态,比较它们之间的区别与联系,我们可以发现,隶书和小篆的字形虽然有一定的关联,但仅有关联并不能说明孰先孰后,并且还有许多的文字形体存在本质的不同。这就表明,隶书与小篆都源于战国文字,而且在时间的发展中,有着自己的演变轨迹。

(一)形体无变化

在小篆与隶书的比较过程中可以发现有一小部分小篆和隶书几乎没有变化。

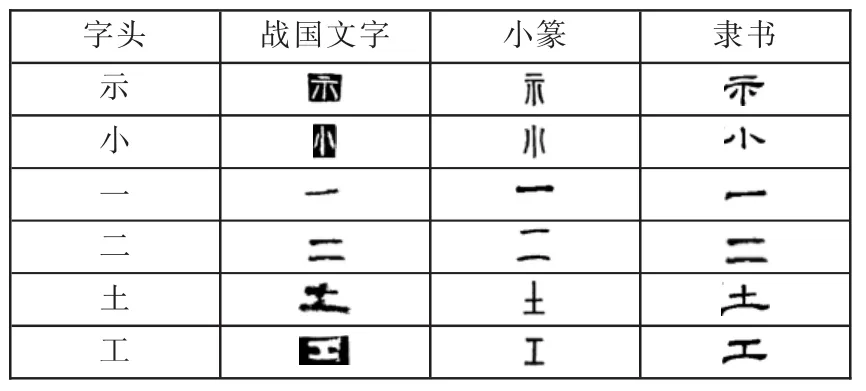

如表格所示:

字头 战国文字 小篆 隶书示小一二土工

这些字形的差别只是在于因书写工具和书写载体不同而导致的笔画粗细有不同,而本质上几乎没有变化。这样的例子实在太多,在此无法一一穷尽,只能列举一部分。赵平安在《“隶变”问题讨论(下)——隶变纵横谈》中提到:“隶变的复杂性主要表现在两个方面:隶变过程中文字形体有一小部分与西周金文、籀文相同或相似,或为秦系古文字的孑遗,或为汉人用字复古者。也有一部分与六国古文相同或相似,或为因社会交往融合而来者,或为汉人用字复古者。不管如何,它们都对隶变过程产生影响和冲击。”④从中大致有两种结论:一是小篆和隶书沿袭了同一种古文字,即秦系文字,并且当演变成熟以后,字形变化很小;二是隶书字体的形成受多国文字的影响,十分复杂,难以完全辨明,故这部分隶书有可能从小篆而来,在演变的过程中因袭小篆。

前者是针对小篆和隶书同源,但是二者间没有联系,是独立发展的两种文字这一观点的;后者是针对隶书的形成受篆书和其他国家文字影响这个观点的。

后一种观点是自古以来人们的普遍看法,但是这种说法有值得商榷之处。首先,持这种观点的人的思路是从后向前推的,既然秦汉隶书是因秦始皇统一全国而由秦国文字发展来的,自然隶变也只是秦系文字的事。但是从考古发掘来看,隶书的起源应早于秦代的东周。如秦武王二年前的青川木犊(前309年)、秦昭王三十三年前的“高奴铜权”铭文(前274年)、秦昭王五十一年前的云梦七号墓门楳题刻(前256年),均属上承大篆、下启秦隶的古隶。这些古隶虽然带有不少大篆的构形,但字形已呈扁方,笔道变圆为折,用笔多带隶意,形体也已化繁简,在许多方面要比后出的秦代小篆更加趋于隶书化,尤其是青川木犊的横划和捺笔往往重按轻挑,略具后世隶书的“蚕头燕尾”之雏形。

其次,得出这种结论的人往往是依据许慎的《说文解字》,将其中的小篆与后来发现的隶书进行对照从而有此观点。许慎的《说文解字》主要依据的是《史籀篇》,据《汉书·艺文志》记载,《史籀篇》本为 15篇,建武时亡六篇,也就是说许慎看到的《史籀篇》就已不完整。《史籀篇》的著作年代在周宣王时,而到许慎著书的汉和帝时期,经历了九百年左右,历经传抄,字形不可避免地会发生一些讹误和变化,秦人在传抄的过程中也会打上秦系文字的烙印,就是说许慎所看到的《史籀篇》可能已经发生了很大的变化。同时,现在通行的《说文解字》的版本是宋代徐铉的本子,也经历了九百多年,其中不乏篡改和妄改,那么,今天的《说文解字》中的小篆和籀文出入就很大。所以仅由《说文解字》而说隶书从小篆而来是不准确的。

那么,小篆和隶书是由哪一种古文字而来的呢?班固在《汉书·艺文志》中说:“《仓颉》七章者,秦丞相李斯所作也;《爰历》六章者,车府令赵高所作也;《博学》七章者,太史令胡毋敬所作也,文字多取《史籀篇》,而篆体复颇异,所谓秦篆者也。”⑤许慎在《说文解字·叙》中也谈道:“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》皆取史籀大篆或颇省改,所谓小篆者也。”⑥从这两则文献记载中可以看出,《仓颉》、《爰历》、《博学》三种字书的文字体例是取自西周流传下来的《史籀篇》,李斯等人对其中的一些字进行了省改加工而做成字书,字书中的标准字体就是小篆。只是这种省改工作并不始于李斯等人,当然更不是由他们独立完成的,可以说绝大部分是前人已经省改过的,李斯等人只不过是取其简易而易其繁杂罢了。由此,笔者大致可以推论出小篆和隶书来自于籀文,如“示”,秦系文字为(秦汉南北朝官印徵存)和(秦代陶文),小篆为;“小”,秦系文字为(珍秦斋古印展)、(古陶文汇编)、(古陶文汇编)、(古陶文汇编)、(睡虎地秦墓竹简),小篆为;“土”秦系文字为(睡虎地秦墓竹简),小篆为等。

(二)改曲为直

从商代、西周、战国文字再到小篆,象形的整体面貌一直存在,隶书将古文字弯曲的线条平直化,奠定了汉字两千多年来的方块形式。正如启功先生所说:“我们知道,方折散开的笔画,写起来实比圆转勾连的方便得多,而圆转勾连中的许多细节,也就容易被省略去了。 ”⑦

第一种情况是将古文字的线条直接改变为平直的笔画。 如“上”字,小篆作“”,隶书作“”,小篆里中间弯曲的笔画在隶书中直接用一竖来表示。这种平直化在战国文字中已有所体现,例如,在睡虎地秦墓中出土的竹简中就写作“”,这种简写方法和隶书的写法已经极为相似。

第二种情况是将弯曲的线条分解成多个平直的笔画。 如“口”字,小篆作“”,隶书作“”,将外框分解成了“丨、―、丨”三个笔画。同样,在睡虎地秦墓竹简中也已经出现了类似的写法“”。

基于上述实例,尽管部分汉字从小篆到隶书看似是通过化曲为直的方式进行隶变,但实际上在战国秦系文字中,就已然出现了直笔的写法,故我们不能笼统地断定隶书中的直笔就是从小篆中变化而成。文字整体的演变规律是由繁到简,如果将小篆置于战国文字的历时演变之后,反而不符合文字发展的规律。因此,认为隶书的直笔承袭战国文字而来,或许更能表现文字的发展线索。

(三)增饰

在隶书里,还有部分文字相较于小篆而言增添了笔画或成分,进而起到修饰或者标声的作用。

有些隶书比小篆繁复的现象,看上去不符合文字发展中由繁到简的趋势,也不符合隶变的规律,但是推及更古老的书写形式,我们会发现,这样的隶书反而更为接近战国文字,于是也就能更好地说明隶书跟战国秦系文字的亲缘关系。如果进一步推断,小篆的演变受到隶书的影响就更为可能。

(四)省并

首先值得注意的是,省并不是针对隶书内部演化而言,而主要是隶书与小篆之间的关系。从小篆到隶书在结构上发生省减的变化,主要依据汉字结构的内部平衡性来完成。这种变化同样由两种情况构成。

一是省去古文字的一部分,将汉字内部进行压缩以使之扁平化。我们来看“重”这个字。它在小篆里写作“”,在隶书中作“”,我们可以清楚地看到小篆下面的半弧线条被省去了。在战国的秦系文字里,这两种写法都有出现,先秦货币上作 “”,秦代陶文上对下面的笔画已经开始进行简省“”。

由此可以看出,虽然隶变中有通过省并的方式进行的,完全符合文字发展的历史趋势,但在战国秦系文字中,省并的写法已经存在,故我们依然不能笼统地断定隶书中的省写就是从小篆中变化而成,而需要更为理性地进行推断分析。

(五)形体相异

还有一部分小篆和隶书的形体完全不同,几乎找不到两者之间的关联性和演变情况,因而能够更好地证明隶书与小篆的独立关系。

所以我们可以大胆推测,小篆与隶书都来自于秦系文字,只不过当时的秦文字内部也没有统一,于是统一汉字的不同书写形式分别影响到了小篆与隶书的演变,因而出现了完全不同的写法。

通过以上分类与分析,我们有理由相信,在隶变的过程中,与其说隶书是从小篆演变而来,倒不如说隶书与小篆在战国时期都已然萌芽,受战国秦系文字的影响,有着各自的发展轨迹。在此之中,隶书与小篆的书写形体相互影响,相互渗透,两者不可避免地带有了各自的印记。因此,我们不能由朝代的更替就简单地认为隶书是由小篆发展而来,而应根据文字材料进行具体分析。

注释

① 姜宝昌.文字学教程[M].济南:山东教育出版社, 1987:782.

②赵平安.隶变研究[M].保定:河北大学出版社,2008:6.

③ 郭沫若.古代文字之辩证的发展[J].考古学报,1972 (3):403.

④赵平安.“隶变”问题讨论(下)——隶变纵横谈[J].历史教学,1992(9):49.

⑤班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

⑥许慎.说文解字[M].北京:九州出版社,2001.

⑦启功.古代字体论稿[M].北京:文物出版社,1964:15.

[1]裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1988.

[2]姜宝昌.文字学教程[M].济南:山东教育出版社, 1987.

[3]赵平安.隶变研究[M].保定:河北大学出版社,2008.

[4]郭沫若.古代文字之辩证的发展[J].考古学报,1972 (3).

[5]赵平安.“隶变”问题讨论(下)——隶变纵横谈[J].历史教学,1992(9).

[6]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[7]许慎.说文解字[M].北京:九州出版社,2001.

[8]启功.古代字体论稿[M].北京:文物出版社,1964:15.

[9]汤余惠.战国文字编[M].福州:福建人民出版社, 2001.

[10](清)顾蔼吉.隶辨[M].北京:中华书局,1986.

(作者单位:苏州大学文学院)

此论文受苏州大学创新创业训练重点项目资助,项目编号为:201210285001