耳后带蒂颞肌瓣乳突腔填塞治疗乳突根治术后迷路瘘管△

2013-03-02李东方李月英李庆华刘淑良

李东方 李月英 李庆华 刘淑良

·临床交流·

耳后带蒂颞肌瓣乳突腔填塞治疗乳突根治术后迷路瘘管△

李东方 李月英 李庆华 刘淑良

乳突根治术后,并发症较多。因术腔大、血运差及术中病变清除不彻底等原因而出现腔内持续上皮脱屑,形成干痂,病变复发,合并感染,向内侵蚀破坏骨壁,进一步发展易形成迷路瘘管,继而出现眩晕等症状。本科近年共发现开放式乳突根治术后并发的迷路瘘管患者10例,均为门诊就医时怀疑本病,现报告如下。

1 资料与方法

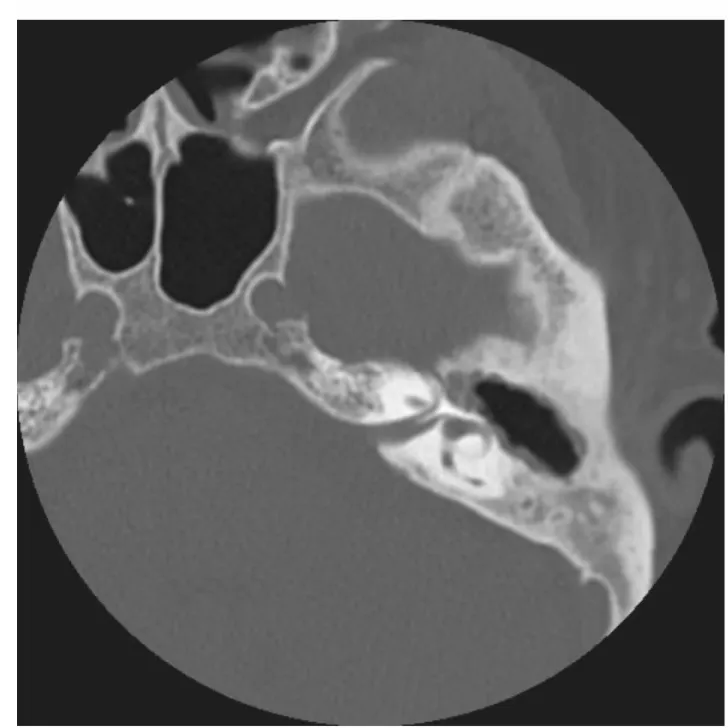

1.1 资料 2000年1月~2010年6月,本科门诊诊治开放式乳突根治术后合并眩晕患者10例(10耳),其中男性4例、女性6例;年龄26~70岁,平均(56±3.30)岁。均以眩晕为主诉就诊,活动时加重。检查见开放式乳突根治术后改变,所有患者乳突腔黏膜充血水肿,有散在痂皮。术前颞骨CT检查均显示为水平半规管外侧破坏(图1)。瘘管试验:阳性6例、阴性4例。耳鸣7例。患者均有不同程度以感音性聋为主的混合性聋。纯音测听语言频率(500、1 000、2 000 Hz)平均听阈:骨导(30.10±9.50)dB、气导(60.20±13.90)dB者3耳,骨导(50.20±9.60)dB、气导(70.20±13.80)dB者5耳,骨导66.2 dB、气导86.1 dB者1耳,全聋1例。所有患者初次乳突根治手术时,术前无眩晕、恶心等症状,可排除术前迷路瘘管。

1.2 方法 距耳后沟2 cm处作切口切开皮肤及皮下组织,向耳后沟上下方延伸切开,形成蒂在耳后沟处的舌形皮瓣。提起舌形皮瓣,沿皮下向耳后沟方向分离至乳突腔后缘处,沿腔缘弧形切开进入乳突腔,完整暴露乳突腔。将原乳突腔内肥厚的上皮化组织与骨壁仔细分离,作为外耳道后壁。同时显微镜下电钻磨光,彻底清除病变组织,对面神经嵴高者予以磨低。仔细寻找迷路瘘口,去净瘘口肉芽,抗生素生理盐水冲洗术腔。

制作耳后带蒂组织瓣颞肌瓣。沿耳后切口向下、向后、向上皮下分离,充分暴露颞肌及颞筋膜,制作蒂在耳后下方的宽2 cm、长4.5 cm的内连同骨膜,上有部分颞肌颞筋膜的弧形组织肌肉筋膜瓣,内含颈外动脉的枕动脉及耳后动脉分支血管。若组织肌肉筋膜瓣不够长,可作减张切开。先剪制大于迷路瘘口的颞肌筋膜覆盖瘘口,将制作的耳后带蒂组织瓣颞肌瓣翻转填入充满乳突腔,进一步封闭固定瘘口。其骨膜面朝向外耳道,并将耳后带蒂组织瓣颞肌瓣近蒂处缝合固定一针于术腔前部软组织。原乳突腔内分离的肥厚上皮化组织覆盖组织瓣颞肌瓣,形成外耳道后壁。外耳道内黏膜外侧置于浸泡抗生素生理盐水的明胶海绵,再填入碘仿纱条。缝合耳后刀口,并置皮下引流条,单耳绷带加压包扎。术后应用抗生素10 d,术后15 d行术腔换药至乳突腔上皮化。术后随访1年。

2 结果

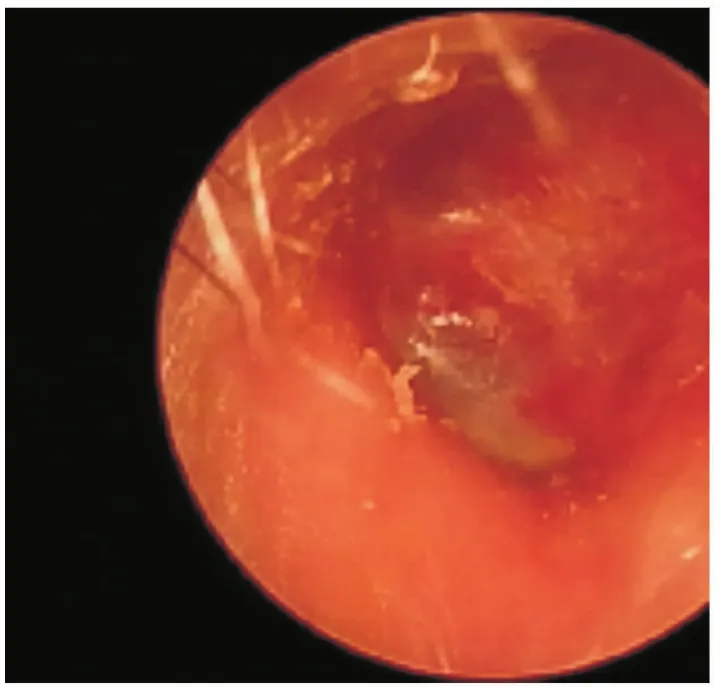

眩晕均在15 d内完全消失。术腔完全上皮化时间为20~41 d,平均28 d。原乳突腔缩小,腔内黏膜光滑,无充血及异常分泌物(图2),术腔干耳率100%。1例耳后切口感染,换药后痊愈。2例患者术后骨导阈提高了10 dB以上。

图1. CT显示水平半规管外侧骨壁破坏

图2. 术后外耳道乳突腔内镜图

3 讨论

迷路瘘管是慢性中耳炎颅外并发症之一。由于炎症造成骨迷路骨质吸收破坏,导致膜迷路外露受损,从而引起一系列临床症状。国内统计的千例以上接受手术的中耳炎患者中,迷路瘘管的发生率在8%以上[1-2],大部分发生在胆脂瘤型中耳炎。国外报道的胆脂瘤中耳炎并发迷路瘘管的发生率为4%~12.7%[3]。本组10例患者,均为开放式乳突根治术后患者,瘘管均发生在外半规管。瘘管<3 mm,膜迷路完整。可能与病变向后上方侵蚀及外半规管靠外有关。对于以眩晕为主诉的开放式乳突根治术后的患者,首先考虑迷路瘘管的可能。因为术后形成了乳突腔,没有胆脂瘤的缓冲作用,所以瘘管试验阳性率较高。检查本组达60%。行颞骨CT检查也见外半规管不同程度的骨质吸收破坏。

对于术中迷路瘘管的操作需仔细探查,谨慎剥离,尽量减少对瘘管的刺激。上皮基质和肉芽组织应从瘘管表面轻轻推下,勿损伤内膜。一旦出现外淋巴瘘,即刻用生理盐水明胶海绵覆盖瘘管,切不可用吸引器直接吸引,以免造成内耳损伤。先在瘘口覆盖颞肌筋膜后,用耳后带蒂组织瓣颞肌瓣填塞乳突腔。避免了单纯颞肌筋膜及其他覆盖物封闭瘘口所造成的覆盖物移位脱落,起到了固定填充作用,且最大限度缩小了乳突腔。原乳突腔内肥厚上皮化组织覆盖耳后带蒂组织瓣颞肌瓣,不仅对蒂瓣起到保护作用,又促进了术腔上皮化,短期内获得干耳。耳后带蒂组织瓣颞肌瓣血供丰富,其下方来自耳后动脉及枕动脉的分支,上方又有颞浅动脉的分支,且颞浅动脉的分支与耳后动脉有广泛的分支吻合。耳后静脉汇集耳后动脉分布范围的静脉血,又与颞浅静脉、枕静脉有交通支。因此,耳后带蒂组织瓣颞肌瓣有良好的血液循环[4],为蒂瓣的成活提供了良好的解剖理论基础。

根据相关文献[5-6],缩小乳突腔的手术方式有多种,其区别主要表现在乳突腔的填塞材料上。根据术者习惯,大多取材于自体筋膜、肌肉、软骨及骨粉,有的选择羟基磷酸钙生物陶瓷微粒。其术后远期效果如何,统计资料的客观科学性存在不同差异。近年报道较多的是应用筋膜瓣骨膜瓣,优点颇多:可以有效地缩小乳突腔,并根据术腔的大小设计不同的单蒂或双蒂筋膜-骨膜瓣。属自体组织,不存在排异现象。可就近取材,灵活应用。血供丰富,极易成活。为各种乳突腔的填塞提供了便利。但本组病例是二次乳突手术,正常解剖结构已不存在,原有的外耳道及乳突外皮质缺失,且乳突腔大,没有第1次手术所具备的条件。再应用耳后筋膜-骨膜瓣填塞乳突腔,就存在着无材可取的缺点。应用羟基磷灰石作为骨组织无机成分替代物已广泛用于骨科、矫形科及口腔颌面外科的骨缺损整形,获得良好效果。有少数报道羟基磷灰石用于乳突填塞,外耳道重建听骨链,但可能出现排异现象。此法对本组患者,应用时可对瘘管造成不良刺激。

综上所述,对乳突根治术后并发迷路瘘管的治疗,本术式较为理想,不但封闭了迷路瘘管,同时彻底清除了中耳乳突病变组织,并完成乳突腔填塞。患者眩晕消失,不再出现术腔渗液,提高了相应的自洁能力,减少了术腔痂皮,防止了术腔继发感染。

[1]张天宇,王正敏,迟放鲁,等.慢性中耳炎并迷路瘘管的临床研究[J].临床耳鼻咽喉科杂志,2005,19(4):153-154.

[2]吕宏光,翟立群,王慧.慢性化脓性中耳炎并迷路瘘管的手术治疗[J].中华耳科学杂志,2005,3(1):32-34.

[3]Soda-Merhy A,Betancourt-Suarez MA.Surgical treatment of labyrinthine fistula caused by cholesteatoma[J].Otolaryngol Head Neck Surg,2000,122(5):739-742.

[4]毛驰,俞光岩,彭歆,等.192例头颈部游离组织瓣移植的临床分析[J].中华整形外科杂志,2002,18(2):104-106.

[5]Mehta RP,Harris JP.Mastoid obliteration[J].Otolaryngol Clin North Am,2006,39(6):1129-1142.

[6]Lee WS,Choi JY,Song MH,et al.Mastoid and epitympanicobliteration in canal wall up mastoidectomy for prevention of retraction pocket[J].Otol Neurotol,2005,26(6):1107-1111.

(本文编辑 杨美琴)

试题1.答案:A。胚胎6个月时黄斑部比周围厚,7个月出现中心凹,局部神经节细胞层变薄。婴儿刚出生时黄斑尚未发育成熟,没有固视能力,约于4个月时黄斑部才发育完全。

试题2.答案:C。使用综合验光仪的Risley棱镜测量聚散力,逐渐增加棱镜度数。强迫患者动用集合补偿移开以保持双眼视觉能力,从而测量双眼集合能力。

试题3.答案:C。眶下裂系蝶骨大翼下缘与上颌骨、腭骨后缘间的骨裂,是眶外、下壁的分界线。三叉神经的上颌支、颧神经、副交感神经纤维、蝶腭神经节分支以及眼下静脉与翼丛的交通支由此裂通过。第Ⅲ、Ⅳ脑神经通过眶上裂。

试题4.答案:C。视网膜色素变性早期为环形暗点并向心性缩窄;青光眼早期为生理盲点扩大,逐渐发展成鼻侧阶梯、弓形暗点、环形暗点、颞侧视岛;急性球后视神经炎可见哑铃状暗点;中心性浆液性视网膜脉络膜病变多数为中心圆形暗点。

试题5.答案:A。先天性上睑下垂,常为双眼发病,但不一定对称,可伴其他先天异常如内眦赘皮。眼球震颤等,常伴眼球上转运动障碍。双眼上睑下垂较明显的患者眼睑皮肤平滑、薄、无皱纹。瞳孔被遮盖的患者,为克服视力障碍,常将头部后仰,并紧缩额肌,形成较深的横行皮肤皱纹,牵拉眉毛呈弓形凸起,借以提高上睑缘位置。

2012-12-04)

山东省潍坊市卫生局科研项目计划(2013027)

山东省安丘市人民医院耳鼻喉科 安丘 262199

李东方(Email:ldfhys@126.com)