颈内动脉支架植入后急性支架内血栓形成1例报告

2013-01-31陈英道石胜良

陈英道, 石胜良

颈内动脉支架植入后急性支架内血栓形成1例报告

陈英道, 石胜良

症状性颅内动脉狭窄是缺血性脑卒中的重要原因之一,随着医学的飞速发展,介入治疗成为缺血性脑血管疾病最有效的治疗手段之一,支架辅助的血管成形术已经成为血管内脑血管重建术的主导技术,越来越多地被用于治疗症状性颅内动脉狭窄。支架植入一方面在很大程度上降低了单纯球囊扩张术后病变血管破裂及血管夹层的发生率,但另一方面却带来一些支架相关性并发症,其中一个比较严重的并发症就是支架内急性血栓形成。在现有的国内报道中,颈内动脉支架急性血栓形成报道很少,我们现将1例颈内动脉支架植入后半小时内急性支架内血栓形成进行详细报道,以探讨颅内动脉支架植入后并发急性支架内血栓形成的相关因素及防治措施。

1 临床资料

1.1 病例摘要 患者男性,78岁,因“左侧肢体乏力4月余”于2012年7月16日入住我科。既往史无特殊。入院查体:生命体征正常,心肺腹查体未见异常。神经系统:神清,意识清醒,言语清晰流利,无失语,双侧瞳孔等大等圆,直径约3.0mm,直接、间接对光反射灵敏,四肢肌张力正常,右侧肢体肌力5级,左上肢肌力5-级,左下肢肌力4级,其余查体大致正常。我院门诊(2012年7月15日)头部CT提示:左侧基底节区、右侧半卵圆中心多发腔隙性脑梗死;脑萎缩、脑白质疏松;CTA提示脑动脉硬化、左侧颈总动脉起始段、右侧颈内动脉起始段、双侧椎动脉起始段及双侧颈内动脉虹吸段管腔不同程度狭窄,其中右侧颈内动脉起始段管腔狭窄约80%,右椎优势。入院诊断:(1)脑梗死;(2)颅内血管多发狭窄。

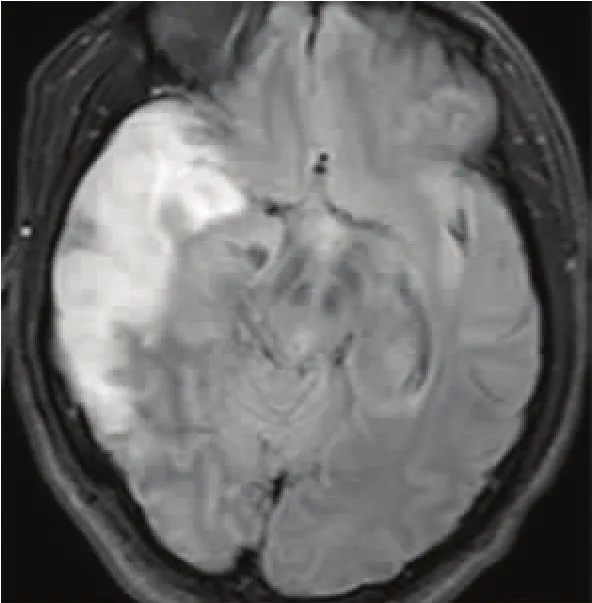

1.2 诊疗经过 入院查血常规、肝肾功能、空腹血糖、凝血四项等均未见异常,入院后当天即予阿司匹林肠溶片0.1g/d+硫酸氢氯吡格雷片75mg/d联合抗血小板聚集、阿托伐他汀钙片40mg/d调制稳定斑块等治疗。患者于7月19日早上约10时开始行全脑血管造影术+颈内动脉支架植入术,术中予3000IU肝素全身肝素化,DSA结果显示:右侧颈内动脉开口重度狭窄(见图1、图2),左侧颈内动脉开口动脉粥样硬化斑形成,左侧大脑前动脉闭塞,右椎动脉开口中度狭窄,左侧椎动脉开口次全闭塞。并行右侧颈内动脉开口支架植入术,沿椎动脉造影管送入交换导丝至右颈总动脉远端并固定,退出椎动脉造影管,沿交换导丝送入指引导管,在路径图指引下到达右颈总动脉远端并固定,沿指引导管送入保护伞,在路径图引导下到达右颈内动脉C2段,沿保护伞微导丝送入扩张球囊(波科2.5×20mm,波科6.0×20mm)至狭窄处,对位良好后扩张球囊,再次造影血管狭窄明显改善,在沿保护伞微导丝送入自膨支架(波科9.0×30mm)至狭窄处,对位良好后释放支架,再次造影血管狭窄明显改善(见图3),血流通畅,支架贴壁良好,未见造影剂外渗。于11:30手术结束,当时患者神志清醒,言语流利,左上肢肌力5-级,左下肢肌力4级,诉有轻微头晕,于11:40送回病房。患者于11:50出现左侧肢体乏力加重,意识水平下降,答非所问,烦躁,言语含糊。查体:生命征正常,嗜睡,言语含糊不清,左侧肢体肌力2级,病理征未引出。急查头部CT未见脑出血,考虑为右侧颈内动脉系统血管急性闭塞,并经家属签字同意,于2012年7月19日中午13时行动脉介入开通及溶栓治疗术,术中继续予2500IU肝素进行全身肝素化,DSA结果显示:右侧颈内动脉支架中段部位血管完全闭塞(见图4),遂经过指引导管予阿替普酶(rt-PA)30mg接触性动脉溶栓,经溶栓治疗后造影,DSA示:颈内动脉及其分支动脉显影较清楚,仍可见支架内有不规则阴影(见图5),考虑仍有不稳定斑块或血栓存在于支架内,考虑再行支架内植入支架以稳定斑块,再次与家属沟通后,其家属表示不再继续植入支架,行药物保守治疗,结束手术。术后送NICU治疗,患者术后处于昏迷状态,予清除氧自由基、脱水降颅压、抗血小板聚集、抗凝、调脂稳定斑块、改善脑代谢、营养神经及对症支持治疗,颈动脉超声(2012年7月21日)提示:右侧颈内动脉支架腔内可见低回声团块;可见线状血流沿管壁通过;流速明显慢于颈外动脉,头部MRI(2012年7月23日)提示:(1)右侧颞叶、顶叶、放射冠区大面积脑梗死(见图6、图7);(2)左侧放射冠区脱髓鞘病灶;(3)脑萎缩、脑白质疏松,经治疗后患者于2012年9月19日转外院继续治疗,当时患者意识清醒,左侧肢体肌张力减低,左侧肢体肌力0级,右侧肌力5级。

2 讨论

颅内动脉支架植入后支架内急性血栓形成是临床并不常见的并发症,但一旦发生,治疗困难,预后不佳[1]。本病例为我科开展脑血管介入十多年来发生的第1例急性支架内血栓形成患者,也是最严重的1例并发症,虽能挽救生命,但患者最终还是遗留很严重的后遗症。

根据血栓发生的时间,一般将颅内支架植入后血栓形成分为急性(<24h)、亚急性(1~30d)和迟发性(>30d)三类。介入心脏病学领域已经对支架内血栓形成的病理生理机制进行了深入的研究,并提出了有效的预防和治疗措施,但目前尚缺乏有关颅内动脉支架植入后急性支架内血栓形成的流行病学瓷料,参照冠状动脉支架植入的资料,急性血栓形成的发生率约为1%左右[2],其机制涉及多种因素,预防不是十分有效。引起急性支架内血栓形成的原因应综合考虑,包括技术操作、病变血管特点、患者特征及围操作期辅助抗凝和抗血小板治疗等方面。与急性支架内血栓有关的技术操作、病变血管等影响因素包括支架与血管壁贴合不完全、支架植人过多、支架表面与涂层物质的特性、不稳定性斑块;病变过长、病变血管偏细;抗血小板药物治疗不足、肝素抵抗或氯吡格雷、阿司匹林抵抗、患者的高凝状态;糖尿病、急性冠脉综合征、肾衰竭、高龄及血小板活性增高的患者支架置入后血栓形成的发生率较高,具体机制尚不清楚[3]。有国内文献报道[4]认为,支架内急性、亚急性血栓形成多为抗凝、抗血小板药物治疗不充分所致。但国外有研究表明,急性和亚急性支架血栓形成常被认为与操作因素相关[3],而晚期和极晚期支架血栓形成与停用抗血小板药物、晚期血管正性重构等因素相关[5]。

本例患者入院当天即开始应用两种抗血小板聚集药物阿司匹林肠溶片0.1g/d+硫酸氢氯吡格雷片75mg/d,术中予3000IU肝素化,患者于支架植入术后半小时内出现意识障碍及左侧肢体偏瘫加重等症状,经再次全脑造影证实为急性支架内血栓形成。推测该病例引起的急性支架内血栓形成的原因可能为:(1)术前抗血小板治疗不充分:参照介入神经放射诊断治疗规范(修订稿)[6],足量抗血小板是必要的,术前3~5d口服抗血小板聚集药物氯吡格雷75mg加阿司匹林300mg,该患者术前阿司匹林的用量为0.1g/d,没有严格按照诊疗规范进行抗血小板药物治疗;(2)与操作因素相关:①球囊扩张及支架植入过程中对血管内皮细胞造成严重损伤,使其不能发挥正常的抗凝作用,同时导致大量血小板黏附、聚集,内皮下胶原的暴露也迸一步促进凝血系统的活化,从而促进血栓反复形成;②动脉粥样硬化斑块被切割,碎裂引起血管内膜损伤[7],支架释放过程中,由于操作等原因导致金属支架或微导丝对动脉粥样硬化斑块过度牵拉、切割,造成血管内膜损伤而引起大量血小板在支架和被损伤的内膜上沉积而形成急性血栓。

颅内动脉支架植入后的患者,24h内出现意识障碍、偏瘫等神经系统体征,需立刻行头部CT检查排除脑出血,一旦排除脑出血,应考虑急性支架内血栓形成,立即予溶栓治疗,包括静脉或动脉溶栓,目前效果较好的是在DSA直视下rt-PA接触性动脉溶栓,可明确责任血管闭塞具体部位,直观地了解到用药后血管再通的程度,帮助判断患者的预后,溶栓后血管再通率高,减少全身用药引起出血的风险。有必要可考虑再次支架植入,其它需加强抗血小板聚集及抗凝治疗。

综上所述,颅内动脉支架植入存在较大的风险,临床开展应慎重,需严格遵循适应症,术前应进行风险效益综合评估及充分抗血小板及抗凝治疗,术中选择最佳器械轻柔操作,术后细心观察全面监护,一旦出现并发症则应准确判断,迅速处理。

[1]Hauth EA,Gissler HM,Drescher R,et al.Angioplasty or stenting of extra-and intracranial vertebral artery stenoses[J].Cardiovasc Intervent Radiol,2004,27(1):51-57.

[2]Buhk JH,Wellmer A,Knauth M.Late in-stent thrombosis following carotid angioplasty and stenting[J].Neurology,2006,66(10):1594-1596.

[3]Windecker S,Meier B.Late coronary stent thrombosis[J].Circulation,2007,116(17):1952-1965.

[4]宋现涛,陈韵岱,吕树铮,等.复杂冠状动脉病变西罗莫司洗脱支架置入后急性和亚急性支架内血栓形成情况分析[J].中国介入心脏病学杂志,2006,14(3):131-134.

[5]Joner M,Finn AV,Farb A,et al.Pathology of drug-eluting stents in humans:delayed healing and late thrombotic risk[J].J Am Coll Cardiol,2006,48(1):193-202.

[6]凌 锋.脑血管病理论与实践[M].北京:人民卫生出版社,2006.354-355.

[7]Jiang WJ,Wang YJ,Du B,et al.Stenting of symptomatic M1 stenosis of middle cerebral artery:an initial experience of 40 patients[J]. Stroke,2004,35(6):1375-1380.

1003-2754(2013)03-0271-02

R743

2013-01-20;

2013-02-21

(广西医科大学第一附属医院神经内科,广西 南宁530021)

石胜良,E-mail:ssl_1964@163.com

图1 术前正位片提示右侧颈内动脉开口重度狭窄

图2 术前侧位片提示右侧颈内动脉开口重度狭窄

图3 术后血管狭窄明显改善

图4 右侧颈内动脉支架中段部位血管完全闭塞

图5 右颈内动脉溶栓后再通,支架内仍有不规则阴影

图6 头部MRI提示:右侧颞、顶叶、放射冠大面积脑梗死

图7 头部MRI提示:右侧颞、顶叶、放射冠大面积脑梗死