汉代地方官学略论

2013-01-29郭海燕

郭海燕

(滨州学院 孙子研究院,山东 滨州 256600)

关于汉代地方官学,学界已有较为丰富的研究成果[注]各种通史类教育史著作都对汉代地方官学做过论述,其中以李国钧、王炳照总主编,俞启定、施克灿著的《中国教育制度通史(先秦秦汉)》(山东教育出版社2000年版)较为全面,介绍了地方官学的设置、基本制度与教化功能。江铭《两汉地方官学考论》(载《华东师范大学学报(教育科学版)》1986年第1期)、姜维公的《汉代学制研究》(中国文史出版社2005年版)也对汉代地方郡县学的发展进行了考察。卜然然的《汉代地方官学的教师设置》(《教育学报》2007年第5期)、姚宏杰的《汉代官学教师制度述论》(《河池学院学报》2006年第6期)对地方官学的教师设置进行了考证。。但是以往学者多关注其设立状况、教师制度,对于它在推动教育发展方面的贡献则缺乏重视。而近年来考古资料的发现为我们考察地方官学的发展情况提供了一些新材料。有鉴于此,本人拟在前人研究的基础上,对汉代地方官学的发展、招生及对教育的推动作用做些进一步的探讨。不当之处,敬请方家教正!

一、汉代地方官学的建立与发展

汉代地方官学的设立始自景帝末年蜀郡文翁办学[注]据睡虎地秦简《秦律十八种·内史杂》,秦代的各级官署中设有“学室”,培养刀笔小吏,“史子”学于其中。张家山汉简《二年律令·史律》也有对“史”“卜”“祝”学童进行教育考核的内容,虽然简文没有出现“学室”的名称,但是可以推测,西汉初期也应该存在类似“学室”的教育机构。这类教育机构也可以称之为官学。囿于史料,这类学校的教学情况、存在时间已不可详考,因此,本文对此不做讨论。。《汉书·循吏·文翁传》记载,景帝末年蜀郡太守文翁,仁爱好教化,见蜀地“辟陋有蛮夷风”,为了改变这种局面,他一方面“选郡县小吏开敏有材者张叔等十余人亲自饬厉,遣诣京师,受业博士,或学律令。减省少府用度,买刀布蜀物,赍计吏以遗博士”。另一方面,“修起学官于成都市中,招下县子弟以为学官弟子,为除更徭,高者以补郡县吏,次为孝弟力田”。经过数年努力,蜀郡“争欲为学官弟子,富人至出钱以求之”。这样,在文翁的诱导和激励下,蜀地风气大变,“学于京师者比齐鲁焉”。

文翁兴学之后,西汉政府曾三次下达兴建地方官学的命令。第一次是汉武帝时推广文翁兴学的经验,“令天下郡国皆立学校官”。对于武帝是否有立郡国学的举动,俞启定先生曾提出质疑。他认为,《武帝纪》中不见有关立郡国学官的诏令,其他史料中亦不见有武帝时立郡国学的记载,因此武帝有无兴学之举值得怀疑[1]。就目前所见史料来看,武帝时确有兴学之举。《汉书·隽不疑传》中记载武帝时期隽不疑就曾担任渤海郡的郡文学(郡文学为地方官学的教师,亦可称为郡文学卒史、《五经》卒史,三者应是同一职官的不同称谓,都承担地方官学的教学任务。在典籍和碑刻中还有“郡文学祭酒”、“文学主事掾”、“学官祭酒”等名称,当为领事者,地位、资历较高)。但是,西汉时天下郡国103个,受地方经济状况、师资力量等方面的影响,天下郡国皆立学校的可能性不大。

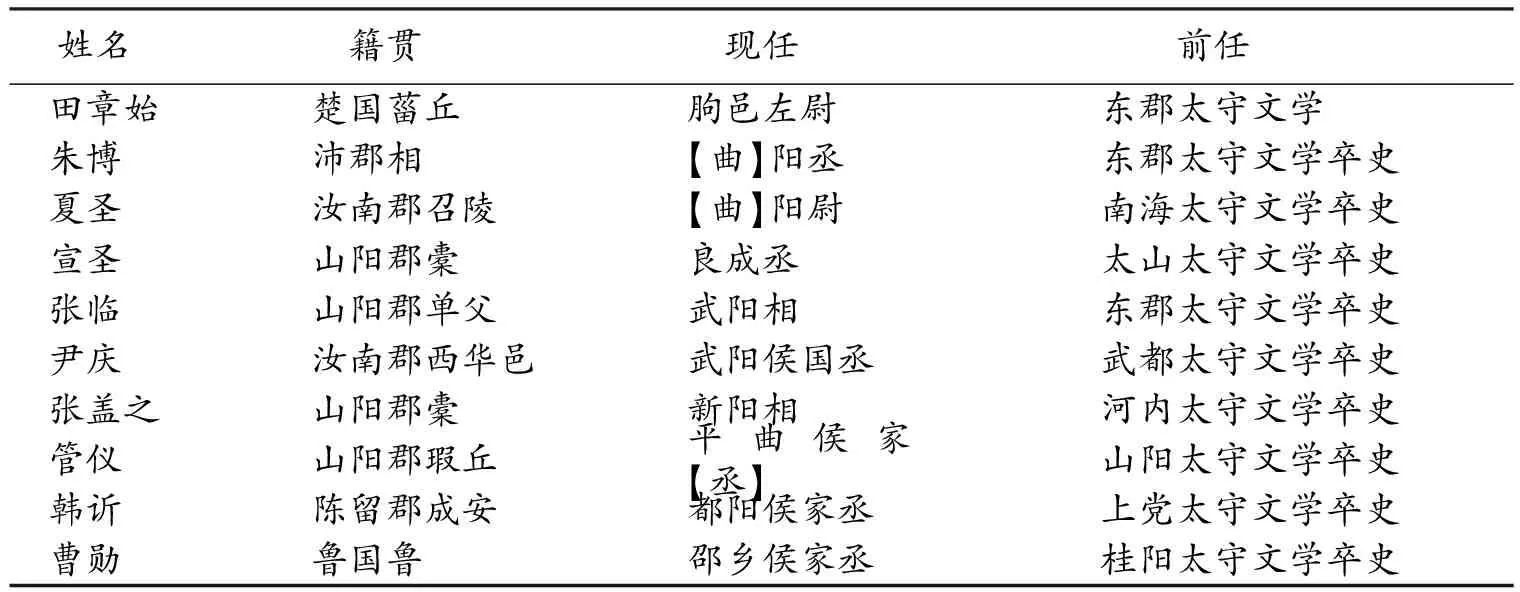

第二次兴学之举是在汉元帝时,令“郡国置《五经》百石卒史”(《汉书·儒林传》)。《汉书补注》引沈钦韩曰:“此乡学教官之始。”这一次可谓是对地方官学的一次全面建设,既然有了教官的设置,郡国学校开始普遍建立起来。近年出土的尹湾汉墓简牍中记载了西汉后期东海郡太守属吏的设置情况,其中许多属吏在担任现任职位之前,曾担任过某郡的“太守文学”或“太守文学卒史”[2]。具体情况可参见下表:

表1

该墓墓主师饶下葬时间在汉成帝元延三年(公元前10年),简牍中记载的上述属吏则是在此之前已经担任现职,而他们担任文学卒史的时间又是在此之前,我们推测应该大约在汉成帝前期。由此可见,汉元帝的诏令在下达后很快就得到实施。由上表可以看出,当时郡国学的设立是比较普遍的,兖州的东郡、太山、山阳等地都有文学卒史设立,在一些文化相对不发达的郡如武都、南海、桂阳等地也从文化发达地区选择士人担任太守文学卒史。

第三次兴学是在汉平帝元始三年,在王莽的提倡下,下令郡、县、道、邑、侯国及乡聚等普遍建立官学。《汉书·平帝纪》记载:

安汉公奏车服制度,吏民养生、送终、嫁娶、奴婢、田宅、器械之品。立官稷及学官:郡国曰学,县、道、邑、侯国曰校,校、学置经师一人;乡曰庠,聚曰序,序、庠置《孝经》师一人。

这样,官学的设立就由郡县进一步深入到乡里。《汉书·王莽传上》载,王莽曾作书八篇以戒子孙,平帝元始三年,诏令天下郡国学官教授莽书。由此可以窥知当时郡国学的设立是十分广泛的。但是,这一时期庠序之学的建立情况如何,我们难以考证。据《汉书·百官公卿表》,当时天下县、道、邑1587个,乡6622个,亭21635个,要在众多的基层组织都建立学校,并非易事。就笔者目力所及,史料中尚无庠序之学的记载。其原因也可能在于庠序之学主要教授《孝经》,其目的在于施行教化,所以史籍疏于记载。

东汉时期继承了西汉兴学重教的政策,也十分注重学校的建设。不仅地方郡国学的设立比较普遍,县学也开始广泛设立起来。如益州蜀郡的重泉、成都,广汉郡的什邡,兖州陈留郡的酸枣,司隶河东郡的皮氏,左冯翊的高陵,扬州丹阳郡的溧阳,会稽的余姚等县,甚至亭,如陈留郡蒲亭都有学官的设立[注]参见《华阳国志》卷十、《后汉书·儒林传》、《隶释》卷五《酸枣令刘熊碑》、《隶释》卷五《溧阳长潘乾校官碑》、《后汉书·酷吏传》、《后汉书·循吏传》等。。当时县学的设立是十分普遍的,一个郡往往不止一个县设有学校。如东汉桓帝刘宽任南阳太守,“每行县止息亭传,辄引学官祭酒及处士诸生执经对讲”(《后汉书·刘宽传》)。可见,当时南阳郡在太守刘宽的提倡督查下,各县都普遍设立了学校。《后汉书·礼仪志》中记:“明帝永平二年三月,上始帅群臣躬养三老、五更于辟雍。行大射之礼。郡、县、道行乡饮酒礼于学校,皆祀圣师周公、孔子,牲以犬。”“郡、县、道行乡饮酒礼于学校”显然暗示着汉明帝时期郡、县、道学校的普遍设立。东汉末年,州逐渐由原来的监察机构变成了一级行政区划,州牧的权限增大。一些州如益州、荆州等地建立了州学。东汉安帝时,刘焉任益州牧后,“州夺郡文学为州学,郡更于夷里桥南岸道东边起文学”(《华阳国志·蜀志》)。刘表在治理荆州时也建立了州学,《后汉书·刘表传》载:“初,荆州人情好扰……表招诱有方,威怀兼洽,其奸猾宿贼更为效用,万里肃清,大小咸悦而服之。关西、兖、豫学士归者盖有千数,表安慰赈赡,皆得资全。遂起立学校,博求儒术,綦母闿、宋忠等撰立五经章句,谓之后定。爱民养士,从容自保。”在刘表的努力下,荆州成为东汉末年的学术重心。

在东汉末年的战乱情况下,掌权者曹操也十分重视学校的兴建。《三国志·魏书·魏武帝纪》云:

秋七月,令曰:丧乱已来,十有五年,后生者不见仁义礼让之风,吾甚伤之,其令郡国各修文学。县满五百户置校官,选其乡之俊造而教学之,庶几先王之道不废,而有以益于天下。

东汉末年军阀割据混战之中地方官学仍然广泛设立,与曹操之兴学诏令不无关系。

二、汉代地方官学的招生与规模

地方官学的招生不像太学一样有具体的规定,一切由地方当局自行掌握。地方官学中有一部分是郡县官吏子弟。如东汉什邡令杨仁,“宽惠为政,劝课掾史弟子,悉令就学”(《后汉书·儒林·杨仁传》),任延在武威“造立校官,自掾吏子孙,皆令诣学受业,悉显拔荣进之,郡遂有儒雅之士”(《后汉书·循吏·任延传》)。但是从相关记载来推测,多数地方官学没有对生源进行身份限制。我们可以以黄昌和王尊为例。《后汉书·酷吏·黄昌传》记,会稽余姚人黄昌“本出孤微。居近学官,数见诸生修庠序之礼,因好之,遂就经学。”《汉书·王尊传》载,涿郡高阳人王尊“少孤,归诸父,使牧羊泽中。尊窃学问,能史书。……事师郡文学官,治《尚书》《论语》,略通大义”。黄昌和王尊虽然出身孤微,却都能在地方官学受教,尤其是黄昌见到学官弟子修庠序之礼,“因好之”,就入学受教了。由此可知,地方官学没有贵贱贫富的限制。

地方官学的设立着眼于地方教化,如文翁因“蜀郡僻陋,有蛮夷风”而兴学(《汉书·循吏·文翁传》);宋均见辰阳县“少学者而信巫鬼”,于是“立学校,禁绝淫祀”(《后汉书·宋均传》);李忠任丹阳太守,为了改变“丹阳越俗,不好学,嫁娶礼仪,衰于中国”的习俗,“为起学校,习礼容,春秋乡饮,选用明经”(《后汉书·李忠传》),所以学官弟子在地域上应以本地区为主,但似乎也不以为限。如蜀郡文翁“修起学官于成都市中,招下县子弟以为学官弟子”,颜师古注曰:“下县,四郊之县,非郡所治也。”(《汉书·循吏·文翁传》)可见地方官学自开始设立就没有地域的限制。东汉琅邪国即丘县学“有远方及国内诸生四百余人”(《三国志·魏书·方技传》注引《辂别传》),更可以说明许多地方官学的招生并不受地域之限。

一般来说,郡县学校规模不算小。每所郡级学校所设文学掾史、经师常达十几人甚至几十人。以蜀郡为例,《学师宋恩等题名碑》中录有掾史经师:《易》掾二人,《尚书》掾三人,《诗》掾二人,《礼》掾四人,《春秋》掾一人,文学掾一人,文学孝掾一人,孝义掾一人,文学师四人,《易》师三人,《尚书》师三人,师二十人。(《隶释》卷十四)教官人数之多,反映了当时郡级学校的规模是很大的。《后汉书·鲁丕传》载,东汉章帝时,鲁丕拜赵相,“赵王商尝欲避疾,便时移住学宫”,“丕奏曰:‘……学宫传武帝之道,修先王礼乐教化之处,王欲废塞以广游讌,事不可听。’”“诏从丕言”。赵王居住必定不是仅他一人,而且学宫可以“游讌”,其规模可以想见。

另外,从地方官学在校学生的人数也可以推想当时地方学校的规模。如《后汉书·文苑传》载,刘梁为北新城长,极力劝学,“大作讲舍,延聚生徒数百人,朝夕自往劝诫,身执经卷,试策殿最”。这种规模达数百人的郡县学校是十分常见的。《华阳国志·蜀郡士女志》载,张霸为会稽太守,“立文学,学徒以千数,风教大行”;《史晨后碑》称,建宁元年,鲁国“并畔官文学先生、执事诸弟子,合九百七人”;《华阳国志·卷三》记,“汉时广汉冯颢为令……立文学,学徒八百人”。《三国志·魏书·方技传》注引《辂别传》曰,管辂之父为琅邪国即丘长,管辂“时年十五,来至官舍读书”,“于时黉上有远方及国内诸生四百余人,皆服其才也”,等等。此类事例繁多,在此不一一列举。这些材料显示,地方官学一般都有成百甚至上千的学生,如此数量众多的学生,绝不可能都是官吏子弟,应以平民子弟为主。

三、汉代地方官学对教育的推动

对于地方官学在促进教育发展方面所起的作用,人们的评价往往不高。如著名教育史专家毛礼锐指出:

汉代地方官学的主要任务在于奖进礼乐,推广教化,不是像我们今天所理解的那种进行经常性教学的学校。它没有正规的课程设置,有的学官只有一年的某些时节招集一些知识分子讲经,也有些知识青年常常自动地、个别地到学官那里去问业。地方官学对中央官学并没有从属的关系,师资也较差。所以从严格意义上说,汉代的学校并没有形成一个真正的系统,却为后代学校的进一步发展,奠定了基础。[3]

由于地方郡县学的设立难以持久,常常时兴时废,所以,史家常常忽视汉代地方官学的发展。如唐代杜佑在谈到北魏献文帝立乡学时说:“郡县学始乎于此矣。”(《通典》卷五三)南宋王明清《挥塵录》中也说:“郡县立学,自元魏献文始。”

实际上,地方官学在推动平民教育的发展方面所起的作用是不容忽视的。虽然“查遍汉代史料,也很难找到由地方官学培养出来的高才名士”[4],但是地方官学在引导民间积极向学的风气方面所发挥的作用是不可替代的,尤其是在那些尚不开化的僻陋之地,其功效更为显著。如李忠在丹阳起学校,“郡中向慕之”(《后汉书·李忠传》)。张霸为会稽太守,“拨乱兴治。立文学,学徒以千数,风教大行,道路但闻诵声。”(《后汉书·张霸传》)“郡中向慕”、“道路但闻诵声“显然是在郡县学校的引导下出现的场景。《隶释》卷五《酸枣令刘熊碑》中也记,陈留郡酸枣令刘熊“愍县【缺】济济之仪,孜孜之逾,帅厉后学,致之雍泮。草上之风,莫不响应”。又,乐祥为河东郡文学祭酒,“使教后进,于是河东学业大兴”(《三国志》卷十六引《魏略》)。令狐邵为弘农太守时,设郡文学,“由是弘农学业转兴”(《三国志》卷十六引《魏略》)。这一点在汉简中也可得到反映:“故建明堂,立辟雍,设学校庠序之官。兴礼乐,以风天下。诸生、庶民,翕然响应。”[5]这些都说明,地方官学的设立在当地引起了很大反响。可以说,地方官学的作用不在于培养了多少高才名士,而是促进了一个地方良好学风的形成。

地方官学影响了一个地区的社会风气,许多人受其影响而奋起读书。前述会稽余姚人黄昌因为“居近学官,数见诸生修庠序之礼”,受其熏陶而进行经学的学习就是一个很好的例证。东汉经学家郑玄也是先在地方学官进行了初步的学习,后来才去游学的。《后汉书·郑玄传》称他少时为乡啬夫,每次休息回家,“常诣学官”。由此看来,地方官学在一定程度上是能够满足求学者对基本经学知识的需求的。

由于地方学校教育对象主要为平民百姓,所以有些地方的为政者会考虑到民众日常劳作的繁忙,而于农闲时节授学。如陈留郡蒲亭亭长仇览:

年四十,县召补吏,选为蒲亭长。劝人生业,为制科令,至于果菜为限,鸡豕有数,农事既毕,乃令子弟群居,还就黉学(《后汉书·循吏·仇览传》)。

东汉末年的杜畿为河东太守:

班下属县,举孝子、贞妇、顺孙,复其繇役,随时慰勉之。渐课民畜牸牛、草马,下逮鸡豚犬豕,皆有章程。百姓勤农,家家丰实。畿乃曰:“民富矣,不可不教也。”于是冬月修戎讲武,又开学宫,亲自执经教授,郡中化之(《三国志·魏志·杜畿传》)。

仇览、杜畿都是选择“农事既毕”、“冬月”等农事闲暇之际开学宫授学。这种教学时间的灵活性,也会在一定程度上增加平民百姓入学的几率。

综上所述,西汉后期以降,地方官学就有了较为迅速的发展。到了东汉时期,设置更为普遍,州、郡、县、亭都有地方官学的设立,地域分布也更加广泛。地方官学的设立虽着眼于教化,却在很大程度上促进了一个地方良好学风的形成,对平民教育的发展起到了巨大的推动作用。

[参 考 文 献]

[1] 俞启定.先秦两汉儒家教育[M].济南:齐鲁书社,1987:149.

[2] 连云港市博物馆.尹湾汉墓简牍[M].北京:中华书局,1997:86-95.

[3] 毛礼锐,邵鹤亭,瞿菊农.中国古代教育史[M].北京:人民教育出版社,1979:189.

[4] 李国钧、王炳照总主编,俞启定,施克灿.中国教育制度通史:第1卷[M].济南:山东教育出版社,2000:401-402.

[5] 中国简牍集成编辑委员会.中国简牍集成:第3册(甘肃省卷上)[M].兰州:敦煌文艺出版社,2005:61.