基于城乡消费差异的农民工市民化动态分析

2013-01-23孔祥利

粟 娟,孔祥利

(1.陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710062; 2.吉首大学 旅游与管理工程学院,湖南 张家界 427000)*

一、引言

改革开放以来,农民工为城市经济发展做出了巨大贡献,却难以在城市获得就业、居住、社保、子女教育等方面的平等权利,大多数农民工未能在城市实现稳定定居,形成中国特有的“半城市化”现象[1-3]。多数学者将城市劳动力市场分割体制的原因归结为户籍制度的存在(kam wing chan,1999)[4]。蔡昉等也(2003)认为,户籍制度的继续存在,使得绝大多数农村劳动力及其家属不能得到城市永久居住的法律认可,他们的迁移预期只能是暂时的和流动的[5]。进入新世纪以来,各级政府采取了一系列统筹城乡就业的措施,对户籍制度进行了一定程度的改革,尽管取得了一定的成效,但农民工仍不能平等地享有城市人口所享有的社会福利和公共服务,难以在城市定居下来。事实上,在目前城乡二元结构的制度性壁垒短期内无法破除的情况下,消费为我们理解农民工身份认同的困境提供了一种新的维度。甘斯(H.Gans)、福塞尔(P.Forssel)认为,重视有消费制造的品位在区分社会阶层中的作用,支撑品位、格调或生活方式的消费本身就是一个对现代社会来说至关重要且具有精确区分度的社会分层指标[6]。祝伟(2012)也认为,农民工可以通过学习城市居民的消费方式来完成由农民向市民身份认同的转变。通过不断地学习并模仿城市居民的消费方式,并以此来建构自己的市民身份,在日常生活领域使自己身份转变得以实现并合法化[7]。综上,现有文献忽视消费作为社会分层的行为工具,对消费促进农民工市民化的机理以及其对其市民化进程的动态影响效应还缺乏深入研究。因此,本文将消费的社会阶层区分功能与农民工市民身份认同方式有机结合,拓展农民工市民化问题研究视野,抓住农民工进城务工却得不到市民身份认同的主要障碍,找到逐步消除“半城市化”的有效途径。

二、消费行为促进农民工市民化的机理分析

农民工是中国城乡居民中的第三元消费者。激发农民工的消费需求可以在一定程度上引起某些固定资产投资增加、产业升级、工业化水平提高,从而实现经济增长。

他们的关系具体可以用下图1表示。

图1 消费促进农民工市民化的机理图

综上所述,农民工消费状况可以反映农民工生活状态,反映中国城镇化的水平,也可以直接反映中国经济发展的质量,是全面建成小康社会的一个重要指标。因此以下试图用VAR模型,运用脉冲响应函数和方差分解的方法来研究消费与农民工市民化的动态相关关系,从而提出扩大农民工消费促进农民工市民化的政策建议。

三、消费促进农民工市民化的动态效应的实证分析

(一)变量说明及数据处理

自凯恩斯的绝对收入假说提出后,在西方经典消费函数理论中,收入一直被视为解释消费的重要变量。根据我们的机理分析,消费对市民化具有重大的促进作用。因此,这三者有着密切的相关关系。为分析与预测这三个变量之间的动态关联关系,我们借鉴向量自回归模型(Vector autoregression,VAR),构建一个非结构化的多方程模型,选用中国统计年鉴(2012)1978~2010年的数据进行实证检验。具体变量指标选定如下:

1.农民工与城市居民人均消费差异(XF)。拟选择农民工与城市居民人均消费差异(1978~2010年数据)作为衡量农民工市民化进程中的消费行为结果。

2.农民工与城市居民人均收入差异(SR)。本文拟选择农民工与城市居民人均收入差异(1978~2010年数据)作为收入变量观测农民工消费行为对市民化进程的动态影响效应。

3.市民化率(UR)。人口城镇化率替代市民化率①,城镇人口÷总人口×100%。

(二)模型说明

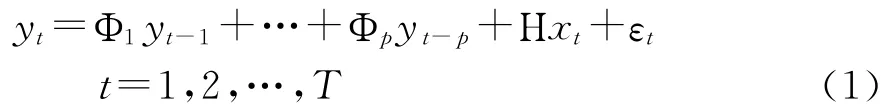

1.向量自回归模型(VAR)。将城乡消费差异和城乡收入差异以及他们的滞后变量一起视同为农民工市民化率的内生变量,并基于他们的两两关联关系建立VAR模型。模型基本形式如下:

其中,yt表示k维内农民工市民化率外生变量列向量,xt表示d维城乡消费差距、收入差距的外生变量列向量,P是滞后阶数,Φ和H是待估计的系数矩阵。εt是k维扰动列向量,T为样本容量。

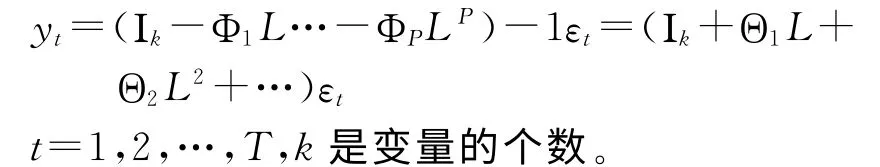

2.脉冲响应函数。脉冲响应函数主要用来进一步描述VAR模型中的内生变量的误差项对其他内生变量的在规定的响应期内的冲击变化趋势。它通常以脉冲函数曲线图抽象反映其脉冲响应函数。根据上面建立的VAR模型得到一个脉冲响应函数:

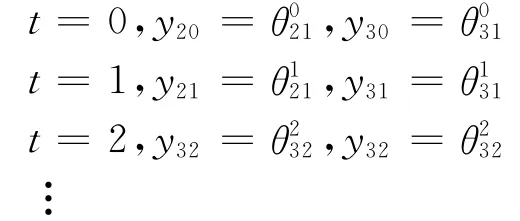

农民工市民化率yt的第i个变量yit写成:

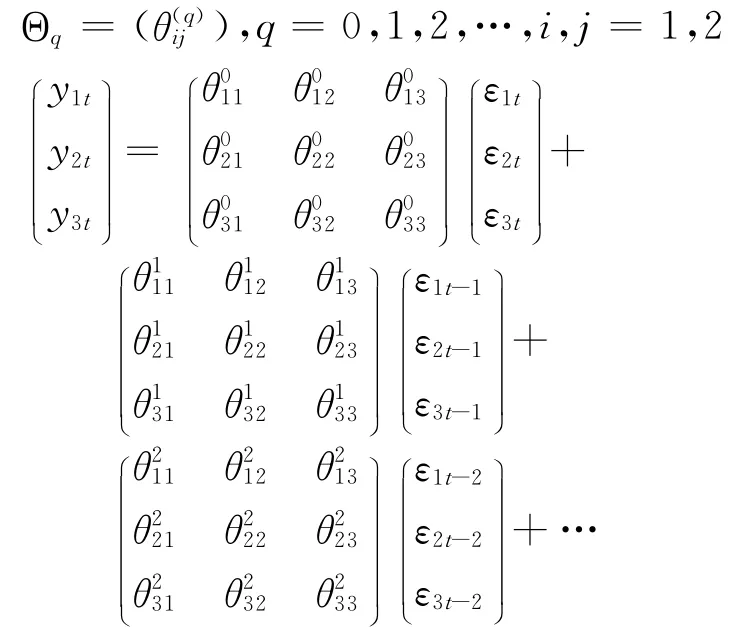

如果分别考虑农民工市民化率,城乡消费差距,城乡居民收入差距三个变量的两两冲击影响情形:

那么,由y1的脉冲引起的y2响应函数为:

因此,由yj的脉冲引起的yi的响应函数可以得:

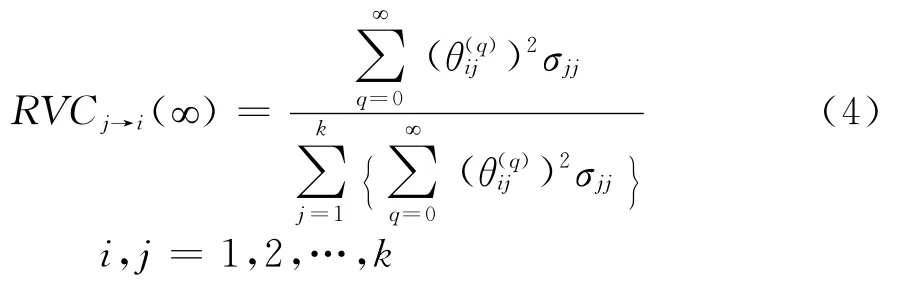

3.方差分解。脉冲响应函数只反映变量的误差项对变量的冲击变化趋势,并未能全面反映其对变量的影响度。因此,必须继续进行各个扰动项的方差分解,从而得到对被解释变量的贡献度(Sim,1980)。方差贡献率的公式如下:

该公式表明了第j个变量对i个变量的相对方差贡献率(relative variance contribution)。

(三)实证分析过程

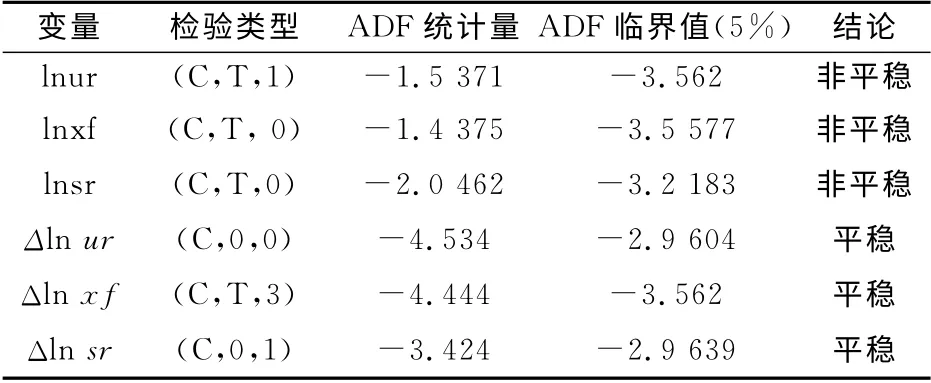

1.时间序列的平稳性检验。为保证数列的平稳性,必须对构建的VAR模型数列进行单位根检验。因ADF检验方法简单实用,应用比较普遍,本文也采用ADF单位根检验来检测数据的平稳性。从表1可以看出,三个序列在一阶差分后,在ADF临界值5%的显著水平下,零假设(时间序列非平稳)被拒绝,说明三个时间序列数据在一阶差分下协整。证明该建模的数据为平稳数据,可以利用三个一阶差分的数列进行VAR模型构建。

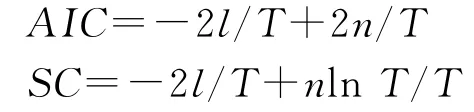

2.VAR模型滞后阶数的确定。VAR模型中内生变量产生的滞后项的确定是建立VAR模型的难点,因此,根据李子奈建议的VAR模型的最优滞后阶数确定方法,即AIC信息准则和SC准则,和LR检验法,从内生变量的滞后4阶依次降至2阶来筛选。

表1 单位根检验结果

其中n=k(d+pk)是待估参数的总数,k是内生变量的个数,d是外生变量的个数,T是样本长度,p是滞后阶数。

从表2可以看出LR值比较大,且AIC和SC信息准则小于其他滞后阶的值,从LR、AIC和SC的综合结果来看在滞后阶数为4的情况建立VAR模型效果较好,这表明应该建立滞后阶数为4的城乡消费差距和城乡收入差距和农民工市民化率的VAR模型(以下用VAR(4)表示)。

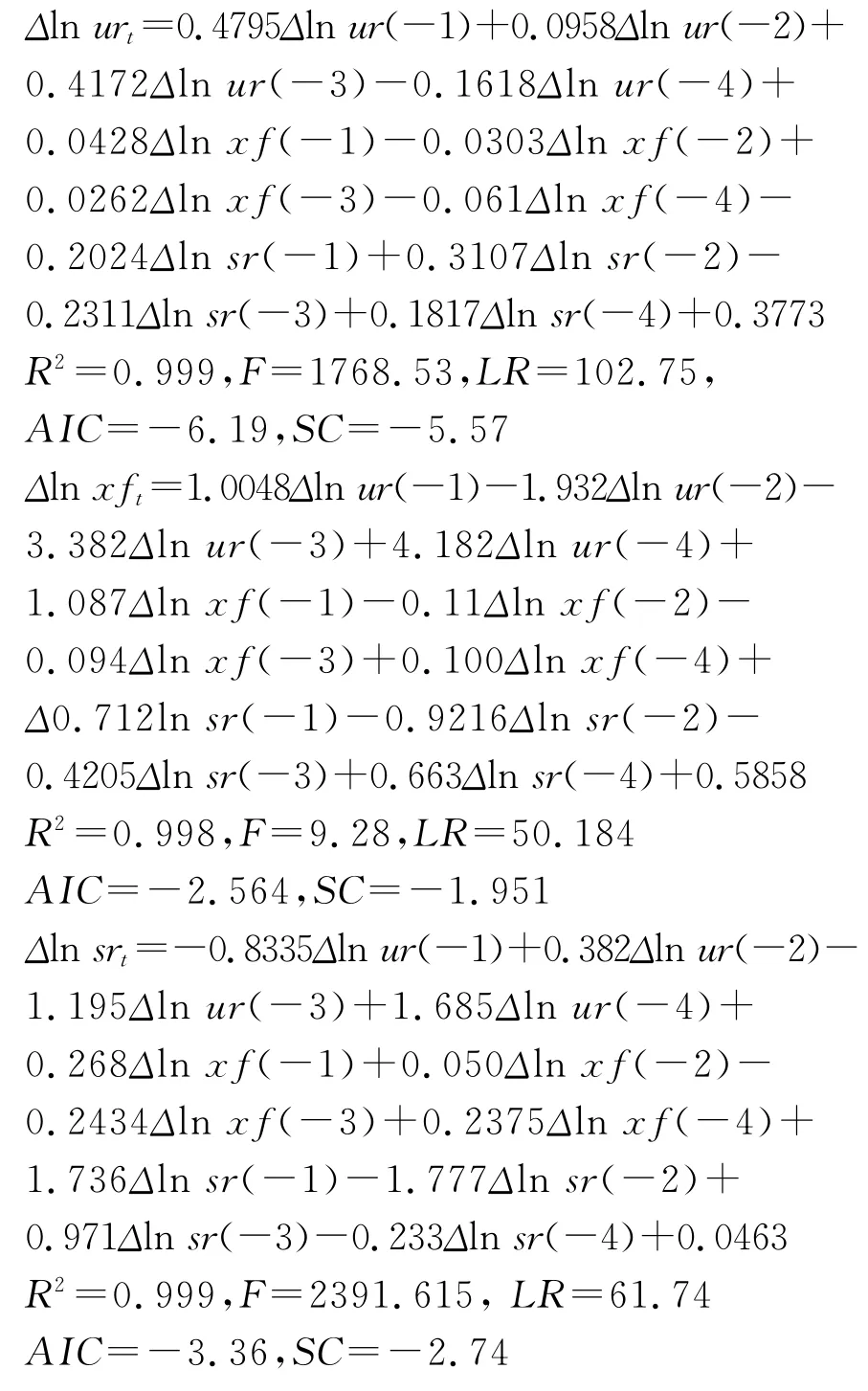

3.VAR模型的参数估计。根据前面的数据平稳性检验,以及滞后阶数的确认,建立以下三个变量的VAR模型。

表2 AIC/SC信息准则和LR值

4.VAR模型的稳定性和有效性检验。为了进一步检验VAR(4)模型的有效性和稳定性,必须对VAR(4)模型中的AR特征多项式中的单位根进行检验。如果所有根都落在单位圆内,即其根模的倒数值小于1,说明模型是稳定的。对回归的VAR(4)模型进行单位根检验,发现所有的单位根都落在单位圆圈之内,且根模的倒数值都小于1,证明VAR(4)模型是稳定且有效的。

为确保模型变量之间无异方差,对各回归方程的残差序列分别进行了White和JB检验,结果发现,在5%显著性水平下都不能拒绝原假设,说明残差序列不存在异方差,且服从正态分布。回归的VAR(4)模型是有效最优模型①。

5.脉冲响应分析。利用VAR(4)模型,采用脉冲方法得到关于农民工市民化的脉冲响应函数②。图4、图5以及图6和图7是基于LNXF、LNUR以及LNSR的VAR(4)模型的脉冲响应函数曲线。其中脉冲响应的期数以横轴表示,冲击力的程度用纵轴表示。根据中国当前城市化的发展趋势,暂时只做20年的预测,因此,设定追踪响应期为20年。

(1)农民工市民化率(LNUR)对城乡消费差异变化(LNXF)的响应情况和响应路径分析。从图4可以看见,农民工市民化率在第七期对城乡消费差异变动率有一个负冲击后,从8期以后开始产生正冲击响应,该正向冲击力比较大且时滞时间长,直到第16期达到峰值,随后随着农民工市民化率的提高,城乡消费差距的变动也逐渐缩小。可以看出,农民工市民化率对城乡消费差距缩小的累积贡献率在第8期、第16期和20期分别是-0.016百分点,0.101百分点、0.134百分点。这表明,城乡消费差距在农民工市民化率的冲击下,在第7年对市民化的贡献率被拉低到0.016个百分点,而在第16年和第20年时被拉高到0.101和0.134个百分点。农民工市民化率对城乡收入差距的影响是正负响应交互更替。农民工市民化率对城乡消费差距有长达7期的负向冲击影响,但是在第8期后,农民工市民化率对城乡消费差距冲击突然转向正冲击,且冲击力大,时滞时间长,虽然16期后这个正向冲击力有所减弱,但是还是朝着有利于城乡消费差距的缩小趋势发展。

图4 农民工市民化率对城乡消费差距的响应路径

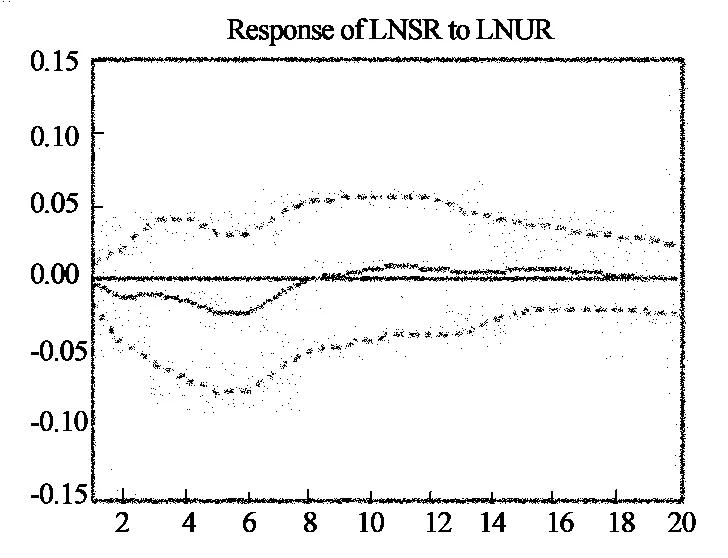

图5 城乡消费差距对农民工市民化率的响应路径

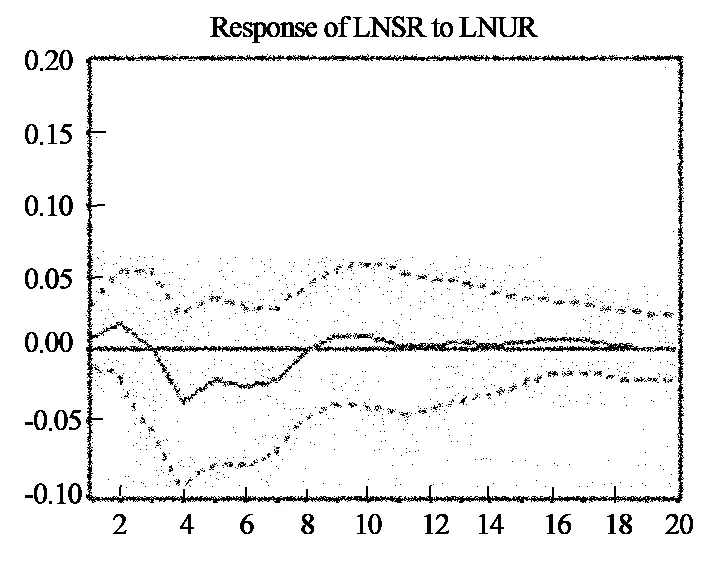

图6 城乡居民收入差距对市民化率的响应路径

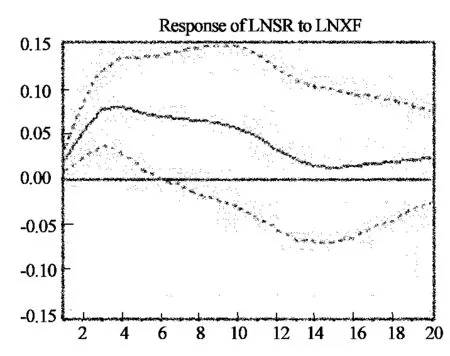

图7 城乡居民收入差距对消费差距的响应路径

(2)城乡消费差距变化(LNXF)对农民工市民化率(LNUR)的响应情况和响应路径分析。从图5可以看出城乡消费差距变动对农民工市民化率的冲击在前9期中处于波动的阶段(与胡日东、苏志芳研究结论相似)。具体的响应轨迹是:城乡消费差距变动的增加在开始阶段对农民工市民化率立刻有一个较大的正向冲击:城乡消费差距缩小1个百分点,农民工市民化率就提高0.016个百分点,此后冲击力减弱,并在第3期就减弱为零,此时消费作用受到一些未知因素干扰,对于市民化促进作用力受到阻挠,消费冲击力减弱,市民化进程减缓,经过几期的调整,消费的冲击力又得到了释放,从第9期后,城乡消费差异对农民工市民化率开始出现稳定的正向冲击力,并且持续冲击了5期,在第16期后,消费的冲击影响力逐渐减弱,在20期有收敛迹象。这一个脉冲响应过程,与中国的国情非常吻合。这个估计的变化趋势提醒我们,在城市化进程中,农民工市民化的各种政策的实施需要我们加倍关注和科学落实,注意克服其中的负向效应。

(3)城乡居民收入差距(LNSR)对农民工市民化率(LNUR)和城乡消费差距(LNXF)的响应情况和响应路径分析。从图6、7中可以看出城乡收入差距对农民工市民化率的脉冲响应与城乡居民消费差距对农民工市民化率的脉冲响应有很大的差异。城乡居民收入差距一开始就带给农民工市民化率负向冲击力,该负向反应一直持续到第8期,到第9期开始才转为正向反应,当城乡居民收入差距缩小一个百分点时,农民工市民化率就会增长0.0 029个百分点,随着城乡居民收入差距缩小对农民工市民化的正向冲击力比较稳定,并且时滞时间非常长。增长率在第20期逐步缩小趋近零,这说明城乡居民收入差距比城乡消费差距更加持续、直接地影响农民工市民化进程。另通过收入差距对城乡消费差距脉冲响应来看,收入差距一开始就对消费差距有一个较大的正向冲击力,随着收入差距的缩小消费差距也逐渐缩小,这种正向冲击一直持续到第15期到达最高峰值(0.061个百分点),然后随着收入差距的缩小,消费差距也逐步回落,并且有趋于稳定的迹象。

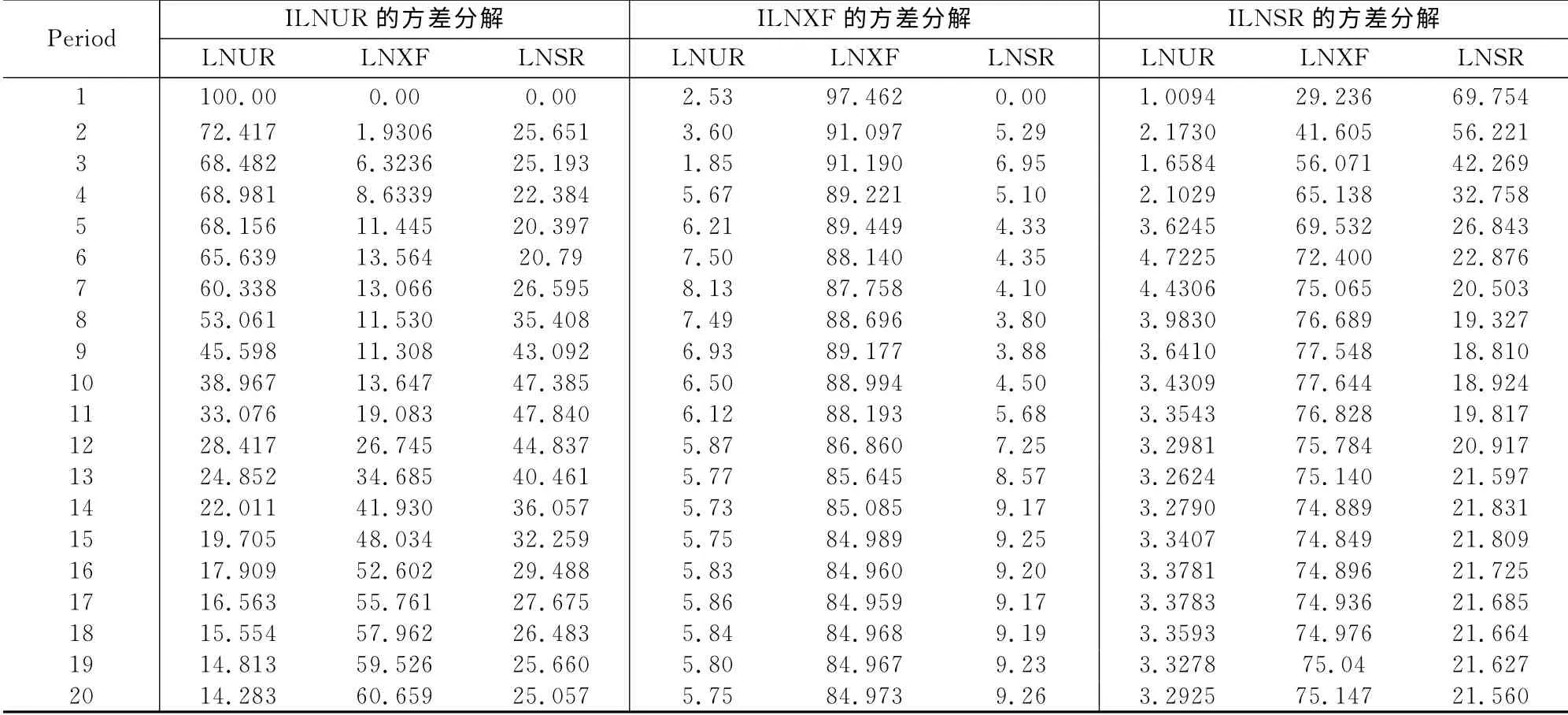

6.方差分解分析。尽管脉冲响应函数曲线图详细地展示了城乡居民消费差距和收入差异对农民工市民化率的脉冲响应趋势,但未能把它们对农民工市民化率的影响贡献度反映出来。因此,利用预测误差方差分解技术把VAR(4)模型里的均方误差(MSE)分解成农民工市民化率、城乡消费差异、城乡居民收入差异三变量冲击所作的贡献。比较变量随时间的变化,就可以估计出该变量的作用时滞和相对效应大小。农民工市民化率、城乡消费差距变化与收入变化的分解结果如表5所示。

表5 方差分解的结果

以上方差分解结果显示:

(1)农民工市民化发展进程受自身的冲击比较大,但冲击效应逐渐减弱。从其方差分解结果可以看到,在第一期已经达到100%。但在第二期下降为72%,在第3~7期基本稳定在60%~70%之间,随后8~20期,随着时间的推移逐渐下降,而且下降的幅度较大,在第19~20期时基本稳定于14%左右。

(2)城乡消费差距对农民工市民化冲击具有显著的促进作用,且持续时间长。来自城乡消费差距变动的冲击对农民工市民化率变动率的贡献度在第二期仅占1.93%,但是到了第五期就有一个剧烈的冲击力,高达11%,该冲击力逐步上扬,在第20期高达60%。

(3)城乡居民收入差距变动对农民工市民化变动冲击呈上下振荡。在前10期,城乡居民收入差距对农民工市民化的冲击力逐渐上升,到第10期达到峰值,然后转为下降趋势,下降比较缓慢,直至20期稳定在25%左右。

(4)城乡消费差异受自身的冲击影响大,市民化率对其也存较大影响。从方差分解表中可以看到第1~15期,城乡消费差异方差分解率一直很高,说明其对自身的冲击力很大且有较长的持续效应。来自农民工市民化率的冲击对城乡居民消费差距增长率变动的贡献率在第一期占了约2.5%,这说明农民工市民化率的增长变动对城乡消费差距影响力是比较大的,这种影响力随着时间推移逐渐增大,最后稳定在6%左右。

从表5还可以看到农民工市民化和城乡消费差距变化对城乡居民的收入差距的冲击一开始就分别占了全部预测误差的1%和29%,但此后市民化进程的发展对其冲击一直随着时间的推移有上升的趋势,直到第12期,逐渐稳定在21%,说明农民工市民化进程对城乡居民收入变化的影响较大,它解释了城乡居民收入差距变动的21%~69%,与消费比较起来,农民工市民化对城乡居民的收入影响要大很多。这与前面的脉冲响应曲线非常一致。同时,城乡消费差距变化对城乡居民收入差距的变动从一开始的29%,然后到第2期的41%,到第3~5期时,冲击力增大快速且强度大,其贡献率很快高达69%,但从第6期开始,冲击力逐渐变小,对城乡居民收入差距的变动影响逐步趋于稳定,从第6期到第20期较长的时间段内,其方差贡献率一直在72%~75%之间徘徊。这表明短期内城乡居民收入差距变动受自身冲击大,但长期来看,城乡消费差距变化对城乡居民收入变动的解释度最大。

四、结论与启示

(1)短期内城乡消费差距对农民工市民化率的冲击呈正负交替响应,长期来看,对农民工市民化影响起着正向冲击效应,即城乡消费差距的缩小有利于农民工市民化进程,对农民工市民化率具有正的影响作用。

(2)城乡消费差距对农民工市民化进程的影响由小到大,由弱到强。消费随着城镇化发展,各种传导机制作用于农民工市民化率时有时滞作用,在一开始作用力并不强,但在后期通过累积效应和乘数效应对农民工市民化的影响效应越来越大,冲击也越来越强。

(3)城乡居民收入差距对农民工市民化率的影响呈正负波动和上下振荡效应。城乡居民收入差距对农民工市民化的脉冲响应的冲击力短期内比城乡消费差距对农民工市民化率的冲击力大,但长期来看,随着城市化的进程,这个影响力逐渐减弱。

可见,城乡消费差距的缩小有利于农民工市民化的进程,城乡居民的收入差距的缩小在短期内即有利于消费差距的缩小,也能大大促进农民工市民化率,农民工市民化率的提高也有利于消费差距的缩小。因此,扩大农民工消费,关注农民工消费能力、消费预期和优化农民工消费结构势在必行。

注释:

①因为篇幅所限,相点检验结果未一一列出,如有需要可向作者索取。

②因篇幅限制省略了相应的数据表,仅用部分脉冲响应图来估计它们的动态冲击影响状况。

[1]王春光.新生代农村流动人口的外出动因与行为选择[J].中国党政干部论坛,2002,(7):30-33.

[2]盛来运.中国农村劳动力外出的影响因素分析[J].中国农村观察,2007,(3):2-17.

[3]白南生,李靖.农民工就业流动性研究[J].管理世界,2008,(7):70-77.

[4]Kan wing chan and Lizhang.The hukou system and rural-urban migration in China[M].Carbridge University Press,The china Quarterly,1999:818-835.

[5]蔡昉,白南生.中国转轨时期劳动力流动[M].北京:社会科学文献出版社,2006:65.

[6]Gans,Herbert.Popular culture and high culture[M].New York,Baic,1974:23-42.

[7]祝伟.从消费动员到消费约束[J].中国工人,2012(3):27-33.

[8]山本拓.经济的时序列分析[M].日本:创文社,1987:207-225.

[9]Sim,C.A.Comparison of interwar and postwar business cycles[J].American Economic Review,1980:250-257.

[10]高铁梅.计量经济分析方法及建模[M].北京:清华大学出版社,2010:167.

[11]晏艳阳,沈楠,马洪帅.基于ELES模型的我国城镇居民消费结构研究[J].湖湘论坛,2011,(2):86-91.

[12]胡日东,苏志芳.中国城镇化发展与居民消费增长关系的动态分析——基于VAR模型的实证分析[J].上海经济研究,2007,(5):63.

[13]李启平.大农业促进农村劳动力就业分析——基于政治经济学视有[J].湖南科技大学学报(社科版),2011,(6):81-85.