超越时空的文人雅趣——研山系列紫砂壶造壶艺术漫谈

2013-01-21陈原川江南大学设计学院

文/陈原川(江南大学 设计学院)

在线性的时间尺度下,已逝的即是老旧的,未到来的则是崭新的。事实远非如此,当现代与传统与人类斑驳陆离的艺术时空交织在一起时,却成了一道古今流传的风景。壶具形态在中国,作为置物使用源于二千四百多年前,从明武宗正德年间正式用紫砂开始制作成壶,功能上开始超越单纯的器物,跟着文化发展的步伐,渐次用美感层次、工艺水准诠释和折射各个时期的艺术与文化,其审美理念与文化取向至今仍然有深远的影响力。

作为至今仍然焕发新生命的紫砂艺术,时时牵动着当下设计师的灵魂。紫砂壶质朴、自然、平淡、闲雅等种种特质,触动现代文人的内心,在超越时空的雅趣空间中,激起层层新的艺术涟漪。中国的艺术向来以文人的审美为最高境界,但文人喜爱的东西,除却皮囊之后,只有无形无相的气息。这种气息,是长久以来中国艺术通行的审美语言,在一把优秀的紫砂壶上展露得淋漓尽致。

一、文质兼美——细说传统文人审美的文化态度

自古文人雅士但凡对品茗有所偏好者,皆对宜兴紫砂壶赞不绝口。苏东坡被贬居宜兴蜀山时,便留下多首品茗之作,记录了他对宜兴美茶、美水和美壶的喜爱。而从与苏东坡同时代的文人所留下的诗词,也进一步证实了当时文人墨客对于紫砂壶的喜爱。正是文人的参与,使紫砂壶完成了从实用器到艺术品的转身。

自魏晋以来,文人便已开始把玩奇石。但凡文人雅士说起奇石,无不叹其精妙。未经雕琢的石头在大自然的鬼斧神工和人类丰富想象力的共同发酵之下,拥有了全新的生命。相传陶渊明宅边的菊丛中,就有一块心爱的石头。每当喝醉酒,就在石头上睡一觉,还给它起了个名字叫“醒石”。无锡惠山脚下的黄石石床,唐代李阳冰题刻“听松”二字,小篆古厚,石床皮壳幽幽,“松子声声打石床”名句就出自这里 。米芾一生博雅好石,近乎癫狂,拜石的故事至今为文人津津乐道。宋时玩石头的文人雅士不在少数,苏东坡、欧阳修、吴允、及皇帝宋徽宗等都是玩石高手。当时的石头多为表现山水景致的“景观石”,借以抒发文人心中对于寄情山水的渴望。同时,山石本身不经修饰的特性,又象征着与自然的和谐相处之道。一直以来,赏石是文人所喜爱的雅玩,石越古我们幻想的航程就越远,憧憬着古石,梦想着苍古的气息,展开时间的想象。

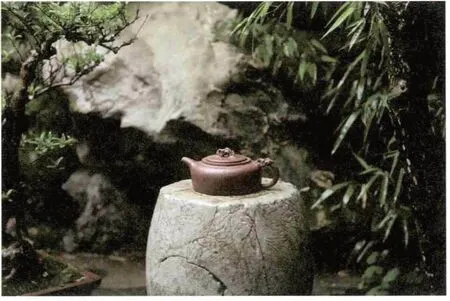

图1

图2

图3

自古文人有三雅,奇石、兰花、紫砂壶,紫砂壶、奇石同属 “文人三雅”之二,奇石禀赋自然,紫砂质朴真诚。此“二雅”足以代表文人的精神取向和情怀。在繁华闹市中,能把玩一把紫砂壶,或是寻得一块湖石,就仿佛走进了一处“文心雅集”的天地,实属难得。如若一把集山石、紫砂于一体的砂壶在手,二雅相偕,岂不人生快事。一把石壶在手,但觉心怡神荡,通体轻盈,思维乘着阳光的金丝,飘然远举,缓缓脱离这世间纷扰飞入天际,鸟瞰山海,纵览人世。原本琐碎芜杂的世界,忽而变得平滑完整,轮廓脉理鲜明,俯仰其间,游目四顾,开阔清楚。好壶的魅力,大抵如此。

二、云根烂漫——追忆历代文人永恒的精神图腾

雅石乃天然雕琢,上升到文化意识及美学观念,却玄妙深奥。古往今来,有多少文人雅士、鸿儒为其倾倒,如痴如醉;又有多少人为其赋诗著文,图谱系赞。对于文人这一特定群体而言,尚静,重视文化传统的修习、心灵的充实和精神产品的创造,必然重视获得精神层面的美。而雅石这一自然象征物,使文人得以借赏石来亲近自然,这归根结底上可能正是中国人喜静尚文的民族性格所致,因此只要能充分地发挥赏石的功用,就可以让人们在自己所设的自然象征物面前适意而率性,也在一定程度上满足文人化的文人审美在身心两方面对于生存环境的状态要求。

大多数的雅石上多少都有一些人工雕琢的痕迹,寄托文人对于美对于自然的不同理解,这些雅石经过悠久岁月的洗礼、打磨,逐渐呈现出返璞归真、浑然天成的意境,精巧人工与天然浸润的融合体现出一分气质上的相得益彰与历史的古朴厚重之感。可以说,每一块名石身上都富有各自独特的历史符号,伴随着时空的流逝迁徙、拥有者的交替更迭、本身的存毁显隐,仿佛成为历史、时代、命运的象征,以其鲜为人知或广为传颂的境遇和洗礼,勾起了人们或怀古、或自省、或思友、或恋家、或爱国的情怀,产生丰富的美感。

赏石早已是文化艺术的范畴,从美学、文学、色彩学的艺术高度,与冰冷的顽石通灵,寄情于石,情石相交,达到“石人合一”的境界,然后展开神思的翅膀,以丰富地想象,把顽石变为奇石,把奇石变为雅石,石我交融,通过欣赏雅石,从中得到一种慰藉、一种享受,进而彰显了赏石的艺术之美。

图4

图5

三、壶内乾坤——随品谦谦君子寄托的人文情怀

李渔《杂说》:“茗注莫妙于砂”,紫砂文化以其古朴典雅的文化内涵和深沉庄重艺术形态著称于世,“名乎所作,一壶重不数两,价重每一二十金,能使土与黄金争价,世日趨华,抑足感矣!”紫砂壶质地古朴纯厚,不媚不俗,与文人气质十分相近。文人玩壶,视为“雅趣”,参与其事,亦为“风雅之举”。

北宋梅尧臣的《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》:“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。”虽是小石冷泉,而用紫砂壶煮之,就有了春的滋味。欧阳修《和梅公仪尝茶》:“喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情。”诗友来了自然热情款待,以茶代酒,用紫砂盛满着香气,吟诗作对,最是悠然自得。奥玄宝《名壶图录》,将紫砂壶喻为各类凡人:“温润如君子,豪迈如丈夫,风流如词客,丽娴如佳人,葆光如隐士,潇洒如少年,短小如侏儒,朴讷如仁人,飘逸如仙子,廉洁如高士,脱俗如衲子。”时至今日,紫砂的魅力依然使一些独具匠心的艺术家动了真情,并用他们独有的语言,记载着历史的声音,也将紫砂壶用另一种方式传承着。

于紫砂壶中泡上一壶热茶,紫砂壶就成了有灵韵的器物。禅者语“如人饮水,冷暖自知”,紫砂壶传递着平淡而神秘的一面,其简素 、空灵、闲逸、直觉、不可说等等独有气质皆是妙不可言。一壶热茶在手颇有体味平日里几案一具,闲远之思的意境。而紫砂的意义更在于内在的传递。从紫砂壶的产生到曼生壶出现,紫砂文化就完成了由大众向小众的推进,演化为文人精神寄托的宿主,也是由俗向雅的文化蜕变。

四、研山索远——窥寻名人志士不渝的艺术追求

我喜爱赏石与紫砂已很久了,一直一来思考着把两者结合为一,设计师的背景使然还是内心的文人情怀使然不得而知,一把把融合山石的紫砂壶就这样慢慢诞生了,我为其取名研山壶,借有墨池之“研山”之名,本意是希望创作的初衷即是“文人壶”的定位。“研山”系列紫砂壶以太湖形意制壶,以今人之心性,体味古人生活节奏与内涵。用湖石形象与砂壶进行结合是此系列研山壶的设计创新,在盖和把上湖石与壶体自然融合,以及写意的山石与壶体巧妙共生,这些极具东方审美的生长美学再造了研山壶。太湖石洋溢着浓浓的文人情怀,瘦、透、漏、皱及太湖石孔洞美学代表着典型的文人审美,而紫砂壶又为文人之器,两者结合气息、趣味相得益彰,形态上也富有变化,充满巧思。研山壶的设计过程是在砂壶艺术中感知器物乃至造型背后的人文气息。日用亦脱俗,清朗并尊享,低调而高洁,直率且思辨,立足于生活本位,肯定于现世价值,以情趣为表象,以出世为标榜,以调和为基调。紫砂壶的内涵外延不外乎此罢。

图6

研山壶衍生出了独特的文人审美情趣。赏石、赏壶恰似桥梁、纽带,创造新文人艺术的特殊类型。亦即深刻而不离当下,形神兼备、完满自足。将文人审美那种在抽象与具象之间的美感在这研山文化中发挥到极致。这也是研山堂品牌创建的初衷。研山壶树立起将紫砂壶与赏石“二雅合一”的理念,在一定程度上体现了现代文人审美,映照文人身份。因而,我们有理由相信,未来这个领域的探索肯定会有所突破,一步步接近文人墨客生活艺术化的终极途径。

五、高远韵致——超以象外得其环中的壶痴壶醉

从艺术创作的角度来探索研山壶,社会的巨大变迁、周遭环境的纷繁转换,给创作过程带来影响的同时,也带来了人文心境的变化。在现代紫砂壶创作中尝试去颠覆、去解构、去革新,探索将赏石文化与紫砂文化碰撞融汇,从而带来新的变化,这些变化既蕴涵着文人雅士对紫砂壶难以割舍的情怀,又裹挟着赏石名士对雅石难以名状的情愫,二者叠加效应往往能够直指文人雅士之人心。

研山壶,源于创作者知壶、喜壶、好壶的艺术追求与人文志趣,壶如其人、自成风格。旨在追溯自然人生之本源,实现艺术生活之理想,将传统器物设计与现代时尚生活相融汇的艺术构想,深入紫砂创作,不偏隘,不虚诡,不骄夸,以返朴归真之创新,冲破传统思维的禁锢,表现经典砂壶,又跳出茗注,和奇峰怪石一起创造。

从某种意义上看,研山壶将赏石的纷繁多样寓于紫砂壶之中,又从紫砂茗注的把玩中体现出来:观云海浮波,云根攀琦,挥洒从容;品清茗,抚瓯注,与奇石对话;壶非原壶,石亦非原石,相映成趣,相得益彰。赏石与紫砂完美结合,也正传承着中国千百年来优秀的传统文化之瑰宝。

[1]周琴娣.浅谈紫砂壶艺的特点及其文化内涵[J]. 中国陶瓷工业,2008,(6):46-47.

[2]陈传席.品壶六要:紫砂壶的审美与赏鉴[J].创 意与设计,2010,(2):94-97.

[3]刘政清.紫砂壶[M].黄山书社,2010.

[4]贾祥云.中国赏石文化发展史[M].上海:上海科 学技术出版社,2010:32-76.

[5]裘伟明.中国赏石文化内涵之探讨[J].上海地 质,2010,(1):58-66.